在一個滿月的夜晚,在一個血跡斑斑的鬥牛場中,那臉色蒼白的男孩,那群鬼魅似的黑衣人,他們正等待著旣榮耀又血腥,旣美麗又殘酷的鬥牛儀式的展開。

《殘酷的花園》Cruel Garden,此名稱來自法國藝術家Jean Cocteau的一幅畫,畫中的鬥牛被繫滿綵帶的鬥牛刀刺滿了背部,乍看下卻像叢美麗的花……。

環繞西班牙詩人羅卡的舞劇

《殘酷的花園》是根據西班牙詩人弗德烈克.葛斯亞.羅卡(Federico Gar-cia Lorca, 1898-1936)生平的作品以及他傳奇性的一生爲聯想的一部長達兩小時,具有超寫實色彩的戲劇舞蹈作品。

本世紀最負盛名的西班牙詩人羅卡,是位多才多藝的藝術家。除了寫詩之外,他同時是位業餘的劇作家、傀儡愛好者,以及傑出的音樂家(專精鋼琴及吉他)。羅卡曾擔任大學劇團的藝術指導,也曾到美國、古巴及阿根廷演講並幫忙當地的劇團上演他的劇作。他經常與西班牙當時最前衛的知識份子及藝術家來往。著名的超寫實畫家達利(Dali)就是其中一位。在政治方面,羅卡是西班牙共和政體的支持者。一九三六年八月十九日,也就是在西班牙內戰爆發的幾個星期之後,羅卡被暗殺了。他的死至今是個謎,屍體下落不明。然而,由於羅卡一生對於藝術的熱愛與投入,以及他在西班牙內戰期間所遭受的殺害,使得他對許多人而言,成了追求自由、藝術以及反對傳統壓迫的表徵。

《殘酷的花園》由林德西.肯(Lindsay Kemp)構思,克里斯多佛.布魯斯(Christopher Bruce)編舞,卡羅斯.米蘭達(Carlos Miranda)整理音樂及編曲,來福.柯戴(Ralph Koltai)設計舞台。首演於一九七七年七月五日的倫敦Round House,由英國歷史最久的舞團藍伯特舞團(Ballet Rambert)演出。編舞家布魯斯並擔任劇中主角「詩人」一角。

主人翁「詩人」由編舞家主演

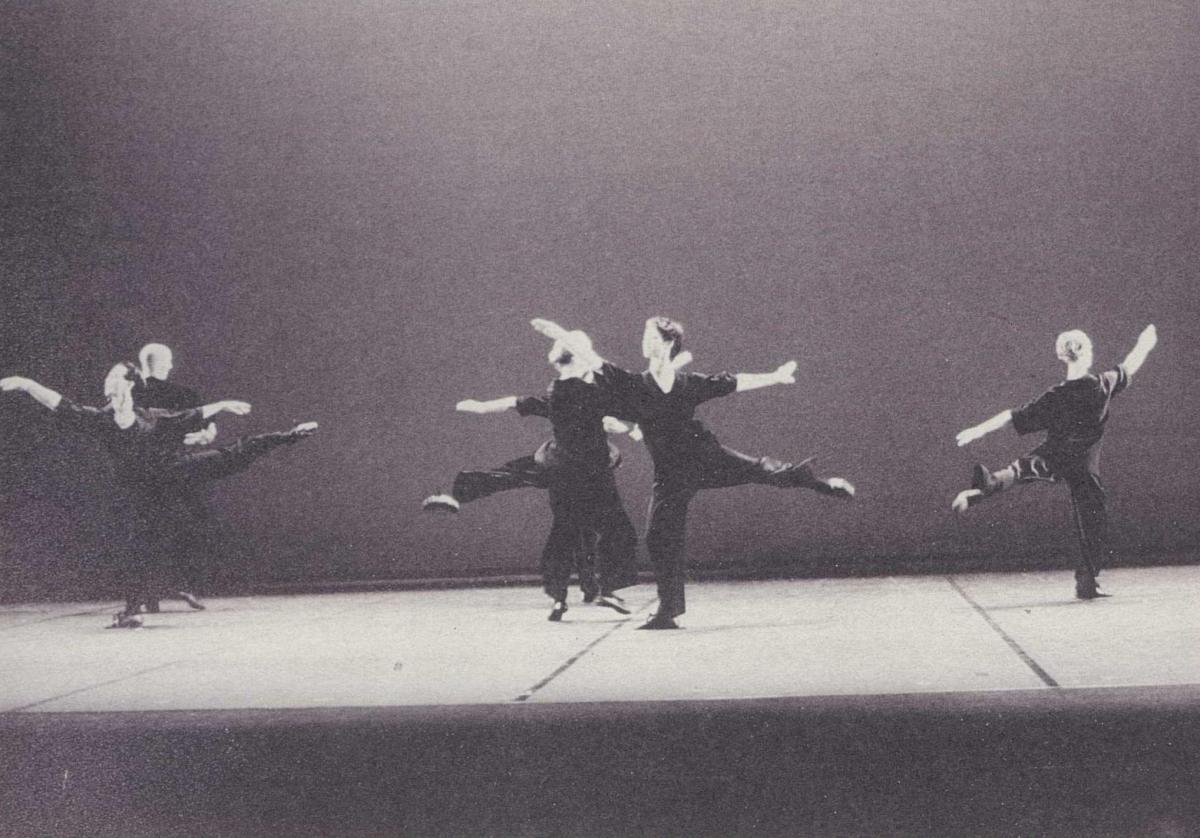

在幕開啓的那一刹那,舞台上所呈現的是一個血跡斑斑的鬥牛場。這是一個滿月的夜晚。一個臉色蒼白卻有著鮮紅嘴唇的男孩緩慢而小心地爬上了木圍牆,進入了鬥牛場中。在深藍色的月光下,男孩跳了一段獨舞,舞蹈中透露了某些默劇的特質,加上那時而出現,難以捉摸的笑,使得這段獨舞給人一種神秘而詭異的感覺,像是種無法觸及的美。蒼白的男孩,此時,彷彿是那月亮的化身。

隨著男孩獨舞的結束而進場的是幾位腳著皮靴,眼戴墨鏡,身穿寬大斗篷的黑衣人。他們出現於鬥牛場上方的觀看台。在佇立了片刻,如幻影般消失後,詩人羅卡的故事即將展開。

以鬥牛士角色出現的「詩人」

詩人以鬥牛士的裝扮出場。先自我介紹式的跳了一段西班牙風味濃厚(同時又融合芭蕾及現代舞技巧)的獨舞後,他的對手──鬥牛也隨即出現。在他們這場激烈的抗爭中,鬥牛士(詩人)演出了第一次的失敗死亡。接著〈吉普賽人〉及〈咖啡廳〉這二景於舞作的中間部分出現。

下一景〈血婚〉則是根據羅卡的作品Blood Wedding而來的。在這一景中編舞家布魯斯刻意營造了一種類似夢境的迷幻景象。新娘和新郞在戴著面具的情況之下,跳了一段緩慢的雙人舞。在此,詩人的角色由前面個性陽剛的鬥牛士變成柔弱無力的新娘。然而,在新娘的動作中,除了時常顯露出女性陰柔的質感外,像傀儡似地被操縱及類似基督受難傾斜半躺的動作也一再地重現。就在新娘摘下面具,發現已揭下面具的新郞即是原先的鬥牛後,詩人再次被毀滅。

之後,出乎意料之外地,舞台由先前灰暗沈重的氣氛下瞬間轉換成純白而輕鬆的一個空間。詩人此刻又變成了美國二〇年代著名的黑白片默劇諧星白斯特.基頓(Buster Keaton),而基頓正愉快地騎著腳踏車(這是根據羅卡一齣荒謬劇的劇本中所描述有關伯斯特.基頓與他的朋友,在一個下午愉快地在費城的郊外騎腳踏車)。

至於羅卡於一九二九年在美國看到社會經濟蕭條及黑人被壓迫的種種情形而產生的不安,使得他寫下了許多苦澀的作品。這些作品和下一景中的一段狂烈的黑人舞蹈,有某些程度的呼應。到最後,終究難逃一死的詩人,面對著一股無法戰勝的惡勢力──一群凶狠的鬥牛。鬥牛士演出了最慘敗的犧牲。

在劇中擔任「詩人」一角,又同時是編舞家的克里斯多佛.布魯斯無論是在觀衆或評論家的眼裡都是位無懈可擊的表演者。精湛的技術加上感染力強的戲劇掌握,使得布魯斯在當時獲得「英國當代最優秀的戲劇舞蹈演員」的美譽。藍伯特學校訓練出來的布魯斯,於一九六三年加入藍伯特舞團,很快地就躍昇爲主要舞者,而由於舞團於一九六六年在風格上做了極大的改變,由以往的古典變成現代,使得舞團發掘了布魯斯的編舞潛力。此後,布魯斯替藍伯特舞團編作了一系列的作品,並於一九七五至一九七九年擔任該團的副藝術指導。布魯斯也爲倫敦節慶芭蕾舞團(London Festival Ballet)編舞,並與歐美的許多大芭蕾團合作過,亦曾任美國波士頓芭蕾舞團之藝術總監。而自一九九四年起,布魯斯重新回到藍伯特舞團,目前任藝術總監的職位。

成功運用馬賽克式拼湊組合

在《殘酷的花園》中,爲了表達詩人羅卡作品中的一些意象,以及他戲劇性的一生,布魯斯運用了超寫實的手法來貫穿整個舞劇。在舞蹈動作方面,除了採用了傳統的西班牙舞、古典芭蕾及現代舞的技巧之外,像爵士舞及踢踏舞的動作也被運用在內。在音樂的處理、安排及編曲上,米蘭達也採用了類似和布魯斯的多樣混合方式。這包括西班牙文藝復興時期的宗敎音樂、傳統西班牙民歌(羅卡生前整理出來的)、三〇年代美國的爵士樂,現代音效的運用(如槍彈聲、穿靴子走路時所發出的踩踏聲),甚至米蘭達自己用英文及西班牙文朗誦羅卡的詩的錄音也成了音樂的一部份。劇中更安排了一位唱佛拉明歌的歌手,來飾演〈咖啡廳〉那一景中的女老板,有一段氣氛悲傷淒涼的演出。舞台上的設計,爲了配合及加強舞蹈的部分,則著重於寫實與超寫實手法上的運用。至於舞者的服裝及化粧則持有強烈角色化及個性化的戲劇效果。

從布魯斯的編舞到米蘭達音樂上的處理乃至於舞台、服裝、化粧上的配合,《殘酷的花園》呈現出一種馬賽克式,拼湊組曲的劇場效果。然而,在這樣的一種組合方式之下,作品並沒有顯得零碎雜亂。相反地,由於各部分巧妙的經營及配合,作品不但看起來統一、完整,風格也因此突顯。

對於觀衆而言,《殘酷的花園》無論在視覺或是聽覺上都是一個感官性強且具震撼力的作品,而這樣一種獨特的美學感受,在往後布魯斯的作品中幾乎成了他獨有的特色及風格。

文字|李靜君 雲門舞集首席舞者

藍伯特舞團簡介

藍伯特舞團(Ballet Rambert)是當今英國存在的舞團中歷史最優久的。由瑪莉.藍伯特(Marie Rambert, 1888-1982)女士創立於一九二六年。在這之前,藍伯特女士早於一九二〇年就建立了藍伯特舞蹈學校(The Rambert School),所以後來舞團中大多的舞者及編舞家都來自此校。事實上,舞團剛創立時並不稱爲Ballet Rambert,而是瑪莉.藍伯特舞者(Marie Rambert Dancers)。到了一九三〇改稱芭蕾俱樂部(Ballet Club),而一直到一九三五年才改爲今日的名稱。

舞團在早期除了跳一些古典芭蕾舞劇中的選粹外,大多選用英國本土編舞家的作品,因此造就不少優秀的編舞家。其中最負盛名的屬弗德烈克.阿席頓(Frederick Ashton)和安東尼.都德(Antony Tudor)。直到六〇年代藍伯特舞團已累積出相當豐富且極具特色的中型古典舞碼。

然而,在一九六六年,由於經濟及多方面的危機,迫使藍伯特舞團做了一個極大的轉變,那就是舞團的風格由古典變成現代,這樣的一個變化使得舞團幾乎抛棄了所有以往的古典舞碼(除了少部分都德的作品留下之外),而尋找具有現代風格的新編舞家。舞者在訓練方面則加入當時美國主流派的現代舞技巧。舞團中舞者人數由原本的數十位裁減爲十七位,而每一位都是能獨當一面的獨舞者。

在這樣一個轉變中,許多有潛力的新一代編舞家因此產生,由於不同於以往的訓練方法,別於傳統特質的舞者也一一輩出。更主要的是,對於舞蹈觀衆欣賞角度的開發,藍伯特舞團在培養視野更寬廣、接受力更強的新一代的觀衆上,功不可沒。