江世芳

-

特別企畫(二) Feature

特別企畫(二) Feature紀蔚然障礙

我們可以清楚看到,家的主題,如何從《黑夜白賊》的「代父」,到《也無風也無雨》的「弒父」,到《好久不見》的「無父」,做了完整的開展,而家這個主體也從(假)堅固、出賣(背叛)、以至於支離破碎;而人的存在掙扎,也從家庭的裂殼,社會的暴力,提昇到存在的層次。悲劇的陰影籠罩不去。多年前,偉大的跳遠選手貝蒙在奧運會中創下高懸的紀錄,後世難以打破,稱之為「貝蒙障礙」。我們則可以說,「家庭三部曲」已經構築了台灣現代戲劇史上的一道「紀蔚然障礙」。

-

焦點

抖小包袱裝大包袱

傳統相聲可以一個段子一個段子不知伊於胡底,賴聲川的相聲劇則是連前連後,一個大主題貫連整晚演出。以新戲《千禧夜,我們說相聲》來說,賴聲川談的將是中國文化和戲劇藝術的最深層──關於語言,關於「聽」。

-

研討會

「西視」與「對話」的亞太劇場表演美學策略

「西式」現代劇場機制滲入東方傳統劇場,成為亞洲當代劇場的下意識,可能造成亞洲當代劇場與傳統對話的干擾甚至偏差,這恐怕是所有從事藝術創造的人都必須在心中不斷翻滾,慢慢釐清的。

-

表演賦比興

王墨林,這是你的責任

王墨林: 台灣劇場界,越來越難玩了。 最近常聽到這一類的話,在觀衆席裡。不好玩。前衛的不前衛,古典的不古典,跨界的一團混亂。想感動,又哭不出來。哭了又被人家笑低級,而會哭也是因爲看到舞台上正在演,就想到自己的不知道想到哪裡去了。 敍事戲劇沒有命題。肢體表演沒有系統。觀衆到底要看什麼? 有人就想到十五年前當時並不覺得那麼偉大但是現在想起來有那麼偉大的「小劇場運動」。現在多麼貧血。沒有出路。很多人這麼說。很多十五年前被運動過的人這麼說。 台灣小劇場死了,你說。王墨林說。 可是只是因爲死了一個田啓元你就悲觀嗎?還是田啓元的死正好死在台灣小劇場的死呢?──與其死的好,不如死的巧──那麼以台灣現代劇場史的眼光,是不是我們這些還活著的人都是虛幻的已經成爲襯托墨綠色的田啓元肖像的那一頁白紙? 這是你決定關掉「身體氣象館」的理由嗎?在田啓元死後五年,你能播報的台灣劇場氣象都只是小民小眼的小風小雨。沒有預吿性。比田啓元悲壯的是,身體氣象館要死,還找了你的老友,霜田誠二和那一票表演藝術者陪葬。在中正二分局的那兩個晚上,有人吃紙,有人吃泥巴,展現了胃的強大消化力──比起來,裸體很無聊。 霜田誠二。他先看雙手,手掌緊握又放鬆。重複幾次。宣吿一種無聊的等待開始。從隨身CD 和小喇叭裡放音樂。他從褲子口袋裡拿出湯匙,魔術師的表情出現在他臉上。把湯匙叉開,一根變二根。觀衆笑了。收進口袋,再掏出撲克牌,把撲克牌叉開,一張變二張。收進口袋去,再掏出手上緊握不知是什麼,突然發出警報響聲。左右手再來一次。脫衣服。握住巨根像握警報器一樣,觀衆看不出那是什麼,走向觀衆,展示那「看不見」。走回原點,換上無袖黑色汗衫和黑色運動短褲。原地跑步,上半身上下搖擺,臉上露出支撑不下去粗大的身體再勞動下去的表情。那一頭白髮。記得第一次看到他,第一次你請他來的時候,八年前,他的頭髮還是黑的。 接下來就很神奇。 他拿出一個雞蛋,對著一個玻璃杯,集中精力,然後把蛋敲進杯子的邊緣。剛好卡進一半而蛋沒有破。他再拿起另外一個蛋,同樣集中,再把蛋敲進去──兩個蛋的高度竟然一模一樣。重複。他拿起杯子,喝掉蛋白,把蛋黃吐出來,吐在蛋殼裡,用膠

-

戲劇

你脫我也脫

那永無休止的,催眠的頑固低 音般的問題:「這位演員,你 在自己的臉上看到什麼?你在 舞台上看到什麼?」每位觀衆 都被迫不斷去聆聽這一個學校 老師從來沒問過的大哉問,聽 到後來會覺得自己的臉變成舞 台大肉餅,因爲被迫去思索諸 如「我是誰」這一類存在的命 題是很痛苦的,由於我們很少 去思索,一旦思索就腦神經僵 硬。

-

異人館

非常林奕華.非常GAY

提起林奕華,國內劇場界對他應該旣熟悉又陌生。他是香港有名的文藝靑年,電影、劇場、舞蹈、小說這些所有文藝靑年逃不掉的「宿命」,在他身上都一一發揚光大。還有一項文藝靑年「充分非必要條件」的宿命恰巧也充分在他身上:同性戀。

-

焦點

活著的狗,強過死去的獅子

X不只是數學上的暫懸,它暗示了某種序列(neXt,後者),也代表了某種必然性(eXit,出路),甚至標明了某種旣舊且新的關連(X chromosome,遺傳基因與性別)。但這一切詞彙學上的意義,遠不如它兇狠的、交叉的,否定的象形圖騰來得令人怵目驚心。

-

舞蹈

奇而異哉,彭錦耀!

「媚皮易憤」、「間舞揷劇」相當完整地呈現了彭錦耀做爲一位編舞家所具有的獨特藝術內涵及創作手法,「1996怪譚」可說是彭錦耀將這些編舞手法運用到極致的模型。

-

活動看版

活動看版台灣劇場硏討會宣言

饗宴,就要開始。 爲什麼要有這樣一場以「小劇場」爲主體的硏討會? 因爲以前沒有。現在,我們要它有,它就有了。 多少年來,多少滿懷理想的熱血靑年──這種形容詞聽起來似乎很古老,但事實的確如此──奮身投入他們不明就裏的「小劇場」中,等到短暫的潮紅從臉頰消褪,大家才睁大眼睛:這是一個什麼樣的環境!與天鬥,與地鬥,與人鬥,與自己鬥!除了充血的腦袋,你能仰仗的只有自己的雙手。 這就是「創造」的神力! 有些人馳如彗星,光華耀於一瞬;有些人細似流水,精技而進乎道。不管是焚心於自創,或極目於西方,在「台灣劇場」這塊小於或等於無的土地上,總是竄動著小劇場人橫衝直撞的力,終究綻開一朶朶土產的奇花異卉。只是這些花卉缺乏養份,太容易就凋落了。 「時間」對小劇場也不公平。現在大家談劇場,言必稱蘭陵,因爲「蘭陵劇坊」是扭轉台灣劇場轉向現代劇場石破天驚的一擊,小劇場再怎麼發勃,總在它之後。另一方面,逐漸興起中的,由學院戲劇系和商業劇場(以票房爲主的劇場)合構的主流劇場卻尙未繁榮壯大到提供給小劇場一個相互辯證的空間。 於是小劇場必須承擔台灣劇場的「原罪」,小劇場成了台灣劇場發展史上的「黑暗時代」,許多人看到「小劇場」三個字的表情就好像在五金行裏買國產電器;有些學院派學者更直斥小劇場爲「亂象」,亟欲將之摒於劇場史外而後快。奇花異卉的芬膠芳,隨風而逝,殘敗的瓣蕊,化爲灰泥,小劇場的歷史眼看就要變成傳說了。 所以我們要舉行我們的饗宴。它不是無中生有,它是掉到地裏的種子。我們要興高采烈地大嚼大喝,因爲我們嚼的,是小劇場先烈的骨,我們喝的,是他們的血。他們把身體賜給我們,讓我們更加壯大,繼續走要走的路。我們就是他們。就像「木偶奇遇記」裏的小木偶畢那曹邁向「眞人」之路一般,我們堅信小劇場的種子總有一天會發芽,蔚爲大觀。在那之前,一切只是過程。 指窮於爲薪,火傳也,不知其盡也。

-

回想與回響 Echo

雲門,榮耀之門

雲門舞集十月時,受邀到世界級的美國「下一波」藝術節演出《九歌》,獲得空前的成功。雲門的一小步,是台灣藝術的一大步,相信雲門率先衝破關卡後,將來會陸續有更多的團體向外參加世界一流的藝術節。

-

台前幕後

當戲越入人生,心該如何安放? 寫在「台北越界」舞團登台前

去年成立的「台北越界」舞團,繼推出備受矚目的《失樂園》之後,今年又再度以一場「黎海寧、羅曼菲與林克華的作品」與觀衆在植物園荷花池畔相見。

-

特別企畫 Feature

讓台北閒置空間「甦活」起來!

最近,由於台北市舊市府大樓的再使用問題,引發了大家對台北市「閒置空間」如何利用感到關切。拿舊市府來說,有人建議改爲「台灣文化館」;有人建議闢爲畫家的藝術村;有人認爲應該提供給場地不足的表演團體;有人呼籲應該讓「建成國中」原地復校。不管衆說如何紛紜,「市民空間」意識抬頭是不爭的眞實。究竟台北市的「閒置空間」該如何運用?表演藝術團體對「閒置空間」又是如何思考呢?

-

台前幕後

在不明所在的城市,與雲門同行

巴士,載了一車舞者,是「雲門」下鄕去作巡迴表演。 一個女人提一隻皮箱。她要去哪裡《看不見的城市》 一個外星人勉強趕進巴士,居然混到後台和觀衆席,還和白襯衫講話。 男人一個接一個消失了,被恐怖震驚的女人《悲歌交響曲》 現在節目就要開始了──每一次,同樣的,地面現出一個火紅的窟窿。

-

台灣行脚

舊牆綻新枝 台南表演藝術團體概況

台南,一般大衆對它的印象可能就是「小吃」、「古蹟很多」。然而這個昔有「一府、二鹿、三艋舺」之譽的古都,其深厚的文化力絕不僅僅表現於為數衆多的觀光據點而已,更從一般日常生活中源源不斷透發而出。其中最重要的表徵,即是台南市的都市型態。

-

台前幕後

做減法的導演 訪森崎偏陸談寺山修司

日本一代怪才導演寺山修司,以其充滿實驗性和批判性的劇場/電影美學,留給世人永遠的驚嘆(本刊二十一期、二十五期曾詳加介紹)。今年金馬獎國際影展放映寺山電影作品,曾長期和寺山工作,並爲寺山義弟的森崎偏陸來台參與寺山實驗短片演出,本刊特別把握此一難得機會專訪森崎,請他以自身的體會,談一談寺山的創作方式和創作理念。

-

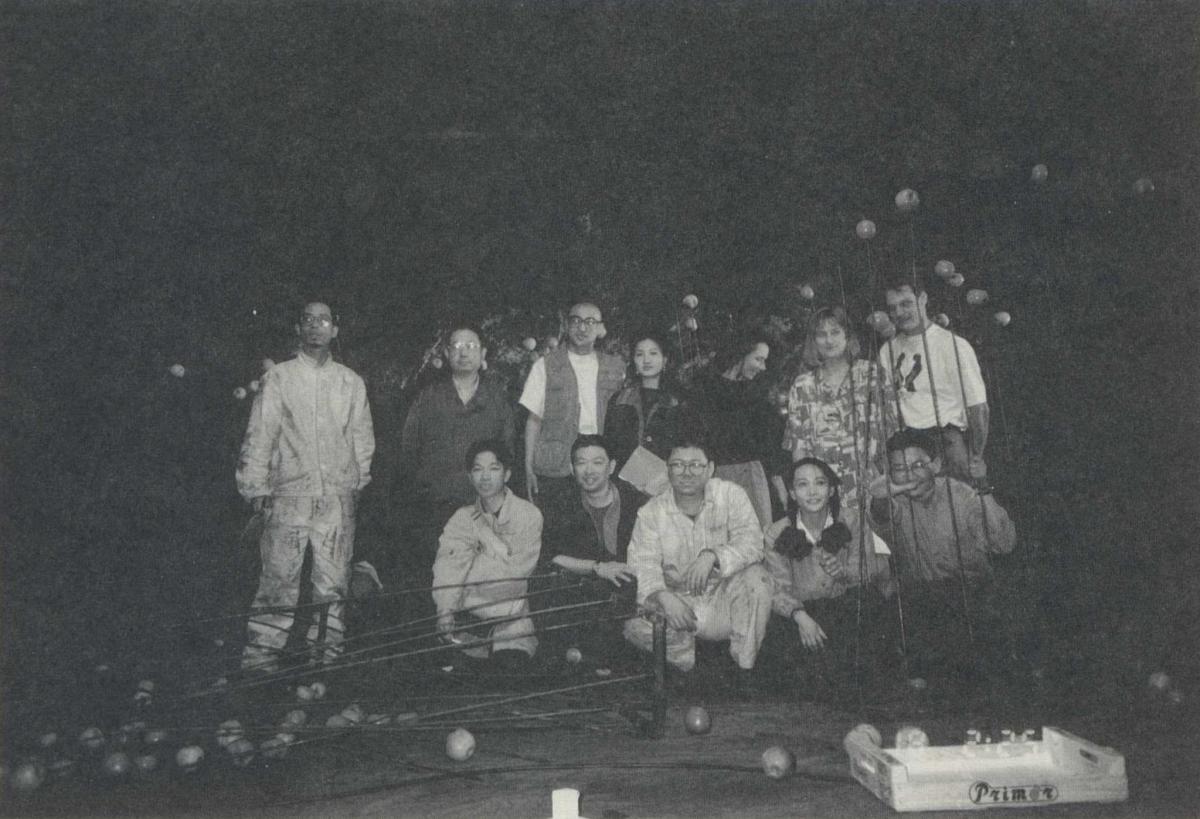

布魯塞爾藝術節回響

「藝術,可能是最好的方式…」

首屆比利時布魯塞爾藝術節(Kunsten Festival des Arts)於今年四月至六月間盛大舉行。本次藝術節最大的特色,在於其以當代、城市、另類藝術爲主題;此外「中國焦點」也是歐洲第一次的新嘗試。本刊特別專訪藝術節主席芙麗萊森(Frie Leysen),請她談一談舉辦此一活動的理念,或可提供國內有志藝術行政工作者借鑑。

-

布魯塞爾藝術節回響

我從布魯塞爾回來以後……

「身體氣象館」負責人王墨林,受邀參加布魯塞爾藝術節,於「中國焦點:中港台專題」中發表台灣小劇場專論,並以「駐節藝術家」身份全程參與全部活動。在以下的訪問中,王墨林談到歐洲另類劇場對他的衝擊,以及他做爲一個台灣非主流劇場工作者,如何因而「轉向」,重新思考劇場和他自己生命之間的關係。

-

音樂與繪畫中的色彩

眞實的情感描繪 屬於知識份子的浪漫主義

陳樹熙(以下簡稱陳): 從發給各位的講義中,我們可以看到,歐洲浪漫主義發靱時的社會文化背景。 最早的是一七六〇年一部非常重要的文學作品,偽古之作Ossian,它宣揚英雄主義,連拿破崙都愛讀。一七六二年,盧梭的《社會合約論》和《愛彌兒》鼓動推翻王權,建立人民的政權。一七六三年,龐貝古城發掘。一七六九年,瓦特發明蒸汽機,一七七〇年,工廠制度誕生。也就是說,浪漫主義正遭逢工業革命的興盛時期。 一七七三年,歌德的Goetz von Berli-chingen,被奉爲狂飈運動的經典之一;而一七七四年的《少年維特的煩惱》,描寫個人的愁苦和世界的愁苦,於是「維特」開始風行,歐洲人紛紛學維特的穿著,學維特舉槍自殺。另外,莫札特在一七七三年寫了K183和K201交響曲,這兩首交響曲後來被某些評論家認爲是狂飈運動的代表作。很好玩的是,在浪漫派文人眼中,莫札特並不是天使般的人物,他就如同畢卡索,有一半的成份是魔鬼。例如這兩首交響曲,當速度慢的時候無傷大雅;可是速度快的時候,音樂變得非常地憤怒,而且具有殺傷力。 狂飈運動是浪漫主義的先驅,但只侷限於德國。眞正的浪漫主義運動,是從一七九二年法國大革命開始。一七九五年,貝多芬開始寫他的作品。然後,最重要的,是英國文壇祭酒華滋華斯和柯立茲的《歌謠集》Lyrical Ballads出版,這本詩集可以說是浪漫主義的宣言,浪漫派的抒情風格,對「自然」的看法,對自我的追尋等等,都涵蓋在內了。之後歌德的《浮士德》,更是浪漫文學的巔峯之作。 浪漫主義強調天才獨創性 法國大革命之後,中產階級興起。一八一三年,倫敦成立愛樂協會,音樂家不再仰貴族鼻息,不必專爲貴族寫作。一八一五年,「拿破崙百日」失敗,我們眞正進入浪漫主義時代,雪萊、濟慈、拜倫都躍上文學舞台。而那個時期的生活面貌:工業化、都市化、人口迅速密集、可以跨越歐洲大陸的現代交通工具的輪船都已出現;可以說,已經具備現代生活的雛型。 一八二一年,韋伯的《魔彈射手》,被認爲是浪漫主義音樂的濫觴。之後的孟德爾頌、舒伯特陸續登場,再來就是帕格尼尼開創了音樂獨奏會的先例。一八三四年,白遼士寫了《哈洛德在義

-

交流道

親近藝術造就國家文化氣質 訪李炎談日本考察之行觀感

甫自日本考察歸來的兩廳院主任李炎,侃侃而談此次日本之行的觀感。他認爲,日本文化之所以興盛,正是靠日本政府與企業的通力合作,造就出今日的繁榮局面。

-

名家訪談

嚴肅又滑稽的巫師 丹尼斯.史朶克莉絲

十月二十六日,趁丹尼斯.史朶克莉絲(Denise Stoklos)四天演出的空隙,本刊邀請到鍾明德敎授與這位「來自巴西的戲劇女皇」做了以下的會晤──