林于竝

-

企畫特輯 Special

稻草人舞團《不.在場》

無論如何,《不.在場》是個在旅館這個特殊空間當中展開的舞蹈作品,空間與裝置藝術調度了觀眾與舞蹈之間的關係,在觀眾與舞者之間的,「觸摸可能」的緊張關係之下,創造出一個更具有延展性,不同以往舞蹈的觀看方法。

-

企畫特輯 Special

無垢舞蹈劇場「潮」

現代人所面臨的,是共同體的崩壞,而在新自由主義當道的今日,職場、家族、友人等所有的關係更面臨解組,在這儀式已經成為不可能的時代,世俗宗教也許是個另外的啟示。世俗宗教以共同體的崩壞為前提,在神的缺席當中,以自己的肉體為神殿,藉由剝除世俗的假面,對於自身靈魂的深處進行探索。這正是《潮》這個舞作當中,吳明璟的獨舞最令人動容之處。

-

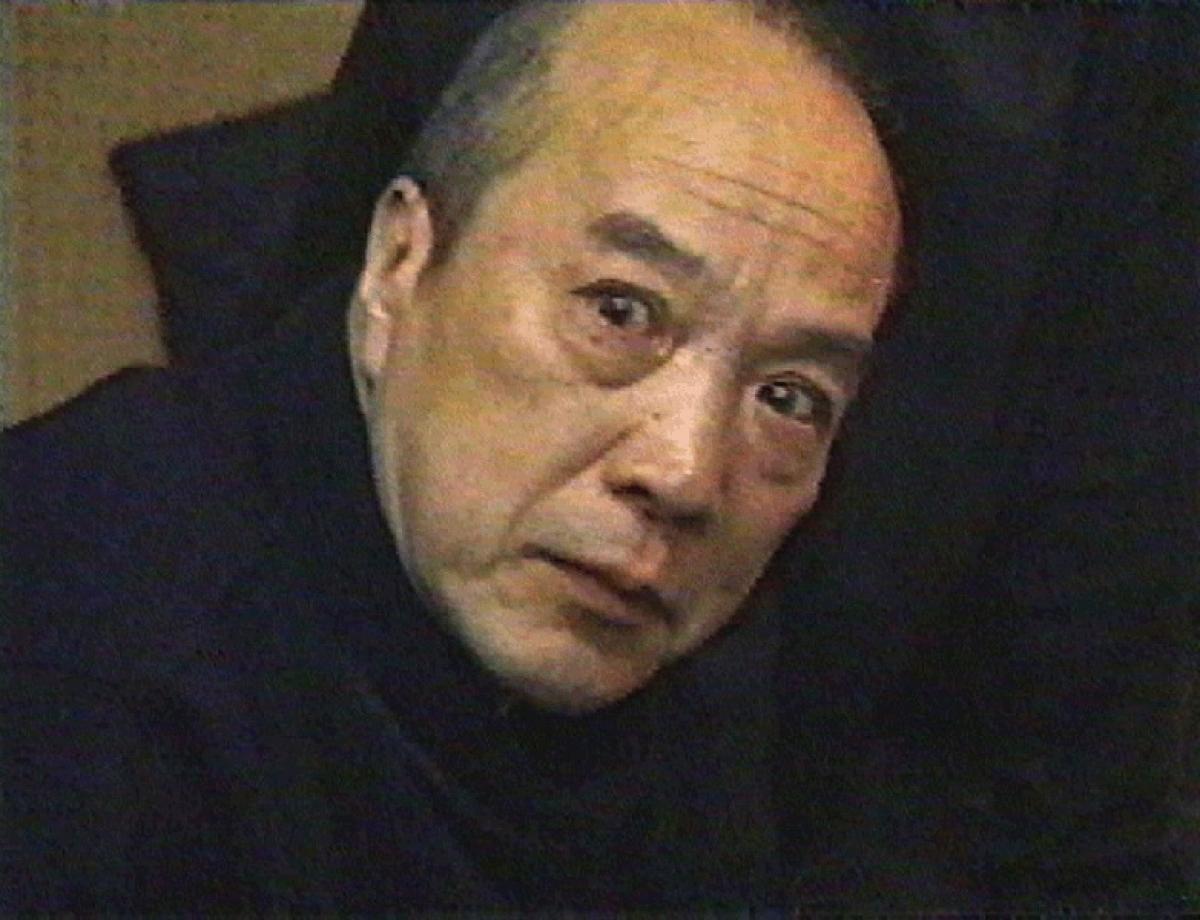

藝號人物 People 日本劇作家暨劇場導演

佐藤信 戲劇就是「自由」

被視為日本「地下劇場四天王」之一的佐藤信,身兼劇作家、導演與劇院總監的身分,同時也從事戲劇教育工作,可說是全方位的劇場人。作為前衛劇場運動的一分子,他是日本帳篷劇場中「黑帳篷」的代表人物,在訪談中他說:「對我而言,帳篷就是旅行,無法移動的帳篷不是帳篷,說不定是因為我自己想要移動,所以才想要做帳篷劇,正是因為做帳篷劇,所以一定會移動。每次做戲就會開始旅行,就會認識不同的人,大家一起思考。」

-

特別企畫(二) Feature

不斷破壞與重建 在地化也普世化

蜷川幸雄迄今執導過十六個莎翁劇本,其中如《馬克白》、《哈姆雷特》等更重製了多個版本,每次都是破壞與重建,可見莎劇對他的重要意義。蜷川的莎劇,讓日本文化元素與莎劇情節融合,目的在於讓原本屬於「西方正典」的莎士比亞更接近當代的日本的觀眾。對於亞洲而言,莎士比亞是在「近代化」的框架當中被引進的「西方正典」,文化上的劣勢讓莎士比亞在亞洲從來不是「中性的」,對蜷川而言,導演莎士比亞是挑戰世界,同時也是挑戰異文化。

-

話題追蹤 Follow-ups

在世界的亞洲 尋找個人與體制的平衡

六月中下旬,應台新藝術獎之邀,日本東京國際劇場藝術節前節目總監相馬千秋特地來台擔任該獎國際決選評審。從二○○九年至二○一三年擔任東京國際劇場藝術節的策展工作,相馬千秋展現了她開闊的視野,讓藝術節成為亞洲創作力的開放平台,並鼓勵創作者與社會的對話。趁此機會,本刊商請臺北藝術大學戲劇系系主任、熟悉日本劇場的林于竝老師專訪相馬總監,一談她對日本、台灣與亞洲表演藝術的觀察。

-

企畫特輯 Special

可見的暴力,與不可見的暴力

陳仕瑛的《山地話》讓劇場成為一個沒有出口的密閉空間,這是一個密室裡的暴力展示對於品特而言,真正的暴力,不在於眼前所發生的,肉眼可見的暴力,而是於在存在於那扇門之外,那個由國家所象徵的,雖不可見,卻又無處不在的暴力。

-

特別企畫(二) Feature

「第三世代」當家 打造獨特戲劇語言

這幾位劇作家,承襲日本「小劇場型」的戲劇傳統,是身兼導演與劇作家雙重身分的劇場創作者。與劇作家與導演嚴格分業的「歐洲型」劇場創作者不同,「日本型」的戲劇創作者因為身兼編劇與導演,因此他們的劇本往往可以在語言、空間與演員身體的立基點上開始戲劇的創造活動,因此更直接地介入戲劇的表現形式,創出更具個人的戲劇語言風格。

-

藝活誌 Behind Curtain

完全演劇 完全記錄

以日本劇場導演、劇作家平田織佐為記錄主體的紀錄片《完全演劇手冊》,用近六小時的篇幅,呈現一個日本劇場人的生活,有寫劇本、排戲、裝台、演出,也有行政工作、申請經費、發薪水、劇場經營等等。導演想田和弘企圖讓拍攝紀錄片成為最直接的觀察行為,平靜地讓眼前的事物呈現出它自己,因此,透過想田和弘的鏡頭,我們看見平田的舞台當中的「自然」,其實是最「人工的」。

-

話題追蹤 Follow-ups

一把《椅子》各自表述 交流中激盪劇場火花

自二○○○年開辦的「利賀導演競賽」,是日本第一個戲劇競賽,是為了鼓勵新人導演的舞台創作,並且為日本戲劇界發現新的藝術表現手法,也是日本第一個戲劇競賽。今年這個競賽首度擴大範圍,參賽者從原本限於日本國內,延展為亞洲,共有來自中、日、台、韓四組,以尤涅斯柯的《椅子》為題發展詮釋。

-

特別企畫(二) Feature

傾聽現場身之音 拼貼幻視者的邏輯

鈴木忠志曾說過:這個世界是一間大醫院,而且是所精神病院。因此出現他舞台上的角色基本上都是神經病。對於鈴木忠志而言,「神經病」的概念與其說是戲劇的內容,到不如說是他的戲劇形式,一個讓他用來處理經典劇本的方法。

-

藝活誌 Behind Curtain

藝活誌 Behind Curtain創作者的夢幻烏托邦—日本靜岡縣舞台藝術中心

「靜岡縣舞台藝術中心」分為兩個區域,位於JR東靜岡車站旁邊的「靜岡藝術劇場」,以及位於大約三十分鐘車程山上的「舞台藝術公園」。「靜岡藝術劇場」狹長的建築本體呈現出流線型的線條,外牆全部被暗藍色調的磁磚所覆蓋,看起來像是一艘軍艦,或是一頭藍鯨。「舞台藝術公園」距離東靜岡大約三十分鐘車程,整體而言是一個公園設施,茶樹園滿佈其間,辦公室、劇場、戶外劇場、排練室及宿舍等聚落建築就分散於茶樹的灌木叢中。

-

特別企畫 Feature 日本小劇場的前衛與傳統

取之不盡、用之不竭的傳統能量

日本的表演藝術總是給人一種既前衛又傳統的矛盾印象,讓我們覺得又「現代」又「日本」。為什麼日本的舞台會呈現出當今的樣貌,其實產生於一九六○、七○年代的「前衛劇場運動」的影響不可忽略。當年的參與者如鈴木忠志、唐十郎等皆從「傳統」當中找尋「前衛」,但我們必須提醒,他們都未曾受過能劇或歌舞伎的正統訓練。局外人的立場反而讓他們可以自由地自從傳統當中汲取養分。

-

其他分類

新生代躍現 揮灑「空間性的思考」

在這樣以崩解、萎縮、破產為關鍵字的年代當中,「新世代」成為今年的主要話題。很明顯地,對於出生於一九八幾年這一代創作者的存在我們已經不能忽視。強烈的「空間性」與「媒介性」是他們作品的特徵。綜觀二○○八年的表演藝術,我們越來越發現,舞蹈不只是身體動作的排列組合,戲劇也很難還原成單純的生活觀照,而是某種「空間性的思考」,一種可以包含所有複雜與矛盾的場域。

-

新藝見/新銳藝評

拒絕情感記憶的華麗劇場形式

如果說尋找屬於自己的藝術表現形式,是每個劇場工作者的慾望的話,那麼,王嘉明應當被列為最近劇場界的「特別觀察名單」。雖然從早期的《Zodiac》、《泰特斯-夾子/布袋版》,尤其是《家庭深層鑽探手冊》等作品開始,王嘉明作品的形式總是令人耳目一新,但是,在《殘, 。》這個作品當中,與其說想表達些什麼,我們更看到王嘉明實驗他心目中戲劇形式可能性的慾望。 就像是文字接龍遊戲 黃怡儒所設計的舞台,一個由潔白粗鹽所舖成的正方形區域,舞台的上空懸掛著一個充滿壓迫感的巨大黑色氣球,將舞台裝置成為一個奇特的風景。演員們以舞蹈般的步伐進場,奔跑跳躍,腳步不斷在粗鹽上發出沙沙的聲響,這個聲響貫穿著整個演出,帶來某種奇妙的聽覺質感。之後,演員以誇張的表演方式,演出三段在電視連續劇當中常見的劈腿戀情橋段。正當納悶為何王嘉明餵食我們如此粗糙的劇情時,舞台上的演員突然開始以倒帶、快轉、慢速、重複等動作方式,讓四組的演員在舞台上一齊演出這些橋段。台灣電視劇特有的歇斯底里式的對白,在四組演員同聲齊唱的唸白當中開始顯得異常地荒謬可笑,原本刻骨銘心的事件,也變成可以交換舞伴的交際舞。 從此刻起,觀眾開始理解到王嘉明對戲劇形式的玩弄。利用倒帶、快轉、慢速、重複等讓原本在時間上「不可逆」的戲劇事件成為「可逆」的身體動作,而交際舞式的場面調度,讓原本獨一無二的「當事人」失去了其不可替代性。於是,觀眾的關心開始離開事件的內容,像是觀看以「通俗劇」的彩色紙片在菱鏡的折射當中所構成的圖樣,在對稱、繁複以及無窮增生的圖樣當中享受形式變化的樂趣。《殘, 。》所帶來的愉悅,是戲劇擺脫現實指涉作用的負擔,以語言自我增殖所帶來的「萬花筒式的愉悅」。 接下來是一段情書的旁白,在煽情的語言當中,場上的演員們一邊喊熱一邊脫去身上的衣物,露出裡面的泳衣,坐在椅子上發出性歡愉的呻吟聲,就在即將達到高潮時,全體竟然起身高唱〈國際歌〉。此時,性的狂熱轉化成政治狂熱。接著,全體演員換穿野戰服,以昂揚的國際歌當背景打起戰鬥有氧韻律操。利用服裝的變化,場面轉換成「出征」的場景:一名即將出征的男子與母親和未婚妻吃著最後的晚餐。之後一場激烈的槍戰在舞台上展開,本來彷彿兒戲般的槍戰,到最竟然演變成一聲激烈的槍響,男子在槍聲當中不斷地重複中槍倒地的動作

-

特別企畫(二) Feature 鈴木世代的反叛潮流

天生反骨 承受生命之「重」

「第一世代」的特徵,就是天生的「反骨精神」,以及天生的「生命不可承受之重」。「戲劇」對於這一世代的人而言,絕對不是遊戲或者娛樂,而是攸關社會正義與自我存在的根本問題。他們的戲劇主題總是嚴肅的,而手段是激烈的。

-

特別企畫(二) Feature 鈴木戲劇的身體顛覆 前衛主義的最後大師

鈴木忠志 用「動物性能源」打造戲劇王國

如果說後現代是一個沒有大師的時代的話,那鈴木忠志也許是前衛主義時代殘存的最後一位大師了。在整個藝術表現型態逐漸趨向「多元化」以及不斷尋求「跨界」的時代氣氛當中,每個人都是自己小小領域當中的小小的「大師」。但是像鈴木忠志一般,不只是想做戲,更企圖在戲劇當中建構出某種「表演體系」,不斷寫文章與人打筆戰,呼朋引伴發起「運動」,並且在深山裡頭找地蓋劇場、蓋排練場、蓋演員之家、到處找人要錢辦戲劇節,企圖依照自己的理念建造出自己的戲劇王國。活在這個時代當中擁還有這種熱情的,我們稱他為大師也應當不為過吧!

-

特別企畫(二) Feature

鈴木忠志導演直擊 以日本的「下半身」驚艷世界

日本劇場大師鈴木忠志去年初應台北藝術大學之邀訪台,以「在全球化當中文化是什麼?」進行演講,提出以「動物性的能源」改造劇場與世界,引起一陣旋風。同時也為今年《酒神》訪台演出先行勘查國家戲劇院場地的鈴木大師,也接受本刊的訪問,本刊特地邀請對熟悉日本劇場運動脈絡、一直著力於身體與劇場思考的身體氣象館創辦者、資深舞/劇評人、現任牯嶺街小劇場藝術總監王墨林,為本刊向大師提問對談。透過王墨林的提問,我們得以釐清大師的創作出發點與對身體表演的思考重心。

-

特別企畫(二) Feature 在陰暗能劇舞台上 搬演希臘悲劇《酒神》

挑戰「異文化」的撞擊力!—鈴木忠志

對鈴木忠志而言,演出希臘悲劇的重點,不再是對於古典劇本的詮釋或者再現,而是讓語言與身體進行「異文化」的撞擊。他延續早期拼貼手法當中文化要素「異質性」的美學,讓希臘悲劇的語言與身體在「異質性」的狀態當中衝突。《酒神》可以說是代表鈴木忠志戲劇美學的作品。

-

特別企畫(三) Feature

特別企畫(三) Feature劇場是「瘋狂」唯一合法的場所

無論是西方希臘悲劇的源流,或者東方「瘋狂」表演的系譜,舞台上存在著這麼多的「瘋狂」。也許,唯有「瘋狂」才是戲劇的本質吧,因為劇場是「瘋狂」唯一合法的場所。現實世界不斷排除「瘋狂」,要求人必須是他自己。而劇場是人可以不是他自己,以他者的聲音說話,以他者的姿態行動唯一合法的「特權場域」。

-

特別企畫 Feature

特別企畫 Feature「暗黑」背後的無限美麗

從一九八六年白虎社來台演出舞踏,造成台灣觀眾的視覺震撼起,這種標舉「暗黑」美學的舞蹈形式,一直讓人覺得神秘難解。全身塗白的扭曲身體,猙獰痛苦的面部表情,其實不是舞踏唯一的面貌;已經成為世界性表演形式的舞踏,到底是源於何種創作思維?又有那些有趣的發展?趁著「山海塾」訪台之際,熟悉日本現代劇場與舞蹈的戲劇研究者林于立立,引領你走進更深刻的舞踏世界!