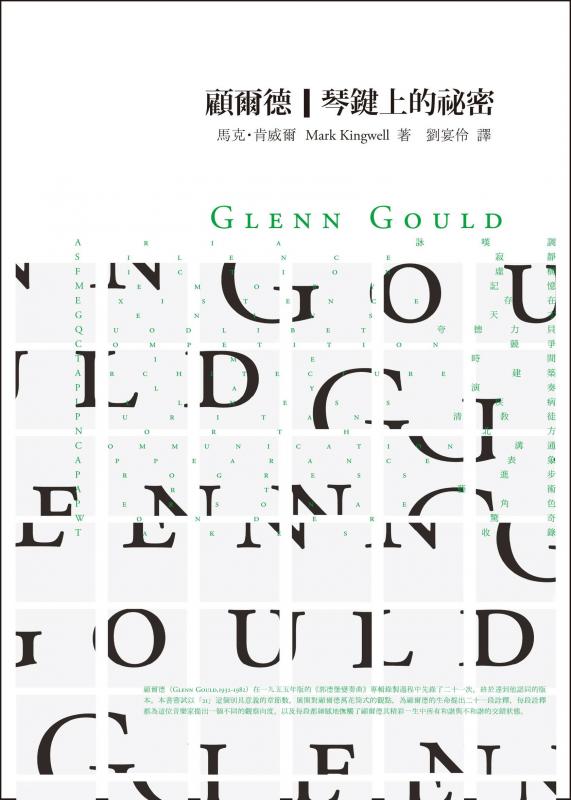

《演奏寂靜:顧爾德的21個極短篇》作者Mark Kingwell藉著顧爾德的種種──他留下的錄音、言說,他的生平與前人的研究──作為哲學思辨的對象。全書可以說是一闕文字的變奏曲,以「顧爾德」為主題,所有相關的哲學、音樂、歷史、文化研究都可被觸及。

葛蘭.顧爾德(Glenn Gould)可說是一則現代傳播史的奇蹟。一九三二年,顧爾德出生在加拿大的多倫多──在二十世紀前半葉,這是一個在歐洲古典音樂世界中相當邊陲的國家,沒出過舉世聞名的作曲家或演奏家。而顧爾德雖然早在一九四五年就首次登台、一九五○年就在加拿大廣播電台演奏巴赫《郭德堡變奏曲》,但是如果沒有美國哥倫比亞在一九五五年簽下顧爾德,並於次年發行《郭德堡變奏曲》,顧爾德不會那麼迅速就震驚歐美樂壇。

此時適逢蘇聯在史達林去世之後,有意開放藝術交流,與西方降低衝突態勢,於是顧爾德成為北美第一個前往蘇聯演奏的音樂家。一九五七年五月七日,顧爾德在莫斯科國立音樂院大演奏廳登台。這次俄國之行的錄音在鐵幕內流傳,餘波繼續在蘇聯和東歐共產國家的音樂家之間蕩漾。

至於在鐵幕外,顧爾德四處巡迴演奏與錄音,炙手可熱,顧爾德的演奏生涯如日中天。這股席捲各地的旋風卻在一九六四年隨著顧爾德停止公開演奏而劃下句點,有如莫札特《安魂曲》中的〈末日經〉,倏忽而至,嘎然而止。

只願錄音的顧爾德 反成數位時代的傳奇

停止公開演奏的顧爾德年僅卅二歲,此後一直到一九八二年去世(享年五十歲),顧爾德蟄居錄音室,錄音、製作廣播節目。神奇的是,世人對顧爾德的興趣並不因他的去世而停止,甚至,這股熱潮到了一九九○年代之後還變本加厲,各種不同組合的唱片選集、傳記、專書、電影。

進入數位時代,更是把顧爾德推向不朽,世人對他的面容熟悉的程度,或許能和切格瓦拉(兩人相差四歲)相比。顧爾德棄絕熱力四射的現場演出,獨自面對錄音是冰冷的器材與死寂,反而更利於在數位時代的宣傳。在youtube上輸入Vladimir Horowitz(霍洛維茲是顧爾德心裡的假想對手之一),得到3500這個數數字,而輸入Glenn Gould,則出現5280筆資料。藝術不是民主投票,但這個數字也並非全無意義。

這本《演奏寂靜:顧爾德的21個極短篇》自然也是整個顧爾德傳奇的一部分。作者Mark Kingwell是顧爾德故鄉多倫多大學的哲學系教授,但是他在顧爾德去世前不曾聽過他的演奏,因此作者雖然與顧爾德有地域上的接近,卻有專業與興趣上的隔離。這樣一個聽「衝擊合唱團」長大的哲學家,居然對顧爾德的錄音產生這麼大的依戀,對古典樂迷來說,有一種「改宗」的勝利意味,也證明了顧爾德現象的力量。

在這些以〈詠嘆調〉、〈寂靜〉、〈競爭〉、〈清教徒〉、〈北方〉、〈溝通〉為名的二十一篇文字中,作者藉著顧爾德的種種──他留下的錄音、言說,他的生平與前人的研究──作為哲學思辨的對象,那是一種有著很強表演性質的獨白:

音樂自寂靜中揚起,也在寂靜中沉沒。寂靜被鉤織在音樂中,在兩個音符的空隙裡,沒有這一剎那的間隙,音符無從存在。音樂在某一瞬間竄出覓尋,也在同一瞬間銷聲匿跡。

由音樂再推衍到生命:

生命自「非存有」(non-existence)中升起,在死亡中殞息。生命在時間裡頭被支撐,以它自有的方式懸置著。

以「顧爾德」為主題 打造文字的變奏曲

全書以〈詠嘆調〉起始,或許,aria在此譯為「曲調」是更合適的譯名,因為它直接指涉的是顧爾德的招牌錄音──巴赫《郭德堡變奏曲》──起始與結束的樂曲名稱。而全書可以說是一闕文字的變奏曲,以「顧爾德」為主題,所有相關的哲學、音樂、歷史、文化研究都可被觸及。更妙的是,「這本書裡的每一個句子都是在有顧爾德專輯的播放陪伴下寫成的。我不把這視為是一種聆聽,除了從表面上看來的確是如此之外;但這毋寧更是一種滲透的歷程。」

從錄音技術問世,到數位時代的今天,音樂可以如實地隨時、隨地播放再現,徹底改變了人類自有文明以來與聲音媒介的關係。

這種「滲透」可以是一種災難,但對作者來說,則是書寫的觸媒。