張震洲

-

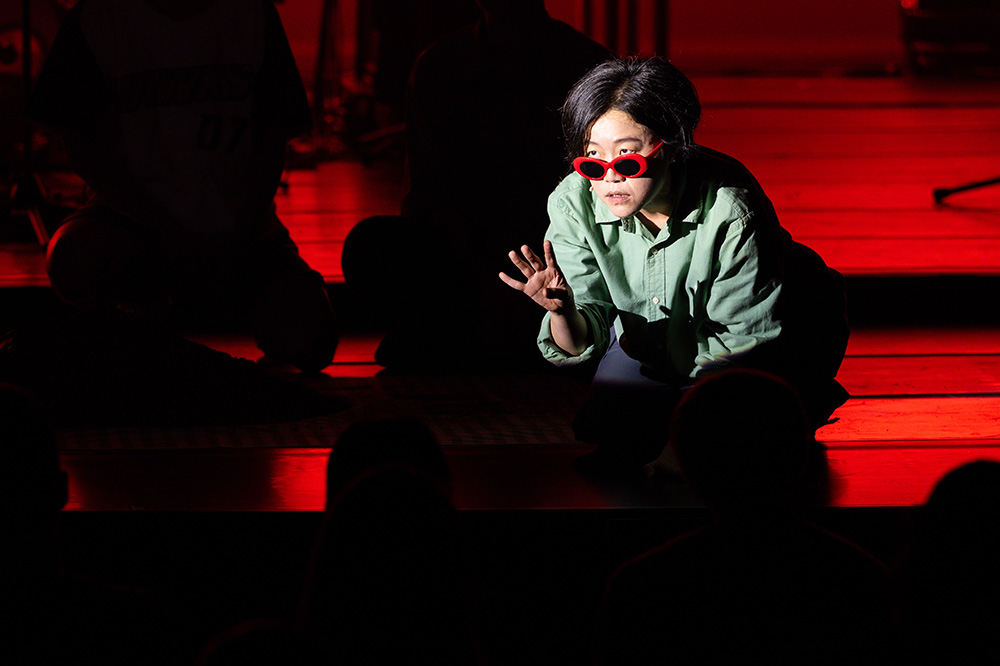

舞蹈

舞蹈他們甚至失去了歐洲

由香奈兒(CHANEL)主辦的Camping Asia開幕酒會,將臺北表演藝術中心的2樓大廳布置成一個光鮮亮麗的名流沙龍。平日在那裡休息的、談戀愛的、看風景的、約好或沒約好在演出前相遇的民眾,通通將空間讓給了高官、老闆、總監、明星、策展人和藝術家。不過是失去了一個晚上的空間,也沒什麼。問題是,香奈兒安排的這晚「品牌藝術專場」,觀賞的是法國團隊的演出。並且,瀏覽演出節目,不但沒有任何台灣藝術家在內,連一個亞洲節目都找不到。這個晚上,民眾失去的是亞洲。 這就是令我最不解的部分:Camping Asia的亞洲究竟在哪裡?作為前帝國的法國,把作為前殖民城市的台北,當成前進亞洲的藝術基地,但是以一場時尚派對為它隆重開幕的仍然是法國節目。這裡頭有一種精心打扮過的傲慢,它投注大量的財力和人力為全球城市的文化藝術製造大場面,最後出場的仍是它的文化和它自己。都到亞洲來了,如果品牌藝術專場的節目都還不能是亞洲的,那亞洲除了是這場奢華夏令營的營地還能是什麼? 如果作品夠好,當然,被殖民者會很樂意繼續扮演我們一直最擅長的角色,在殖民者面前當個虛心有禮的好學生。可是《崩世光景》(Room With A View)不是。

-

話題追蹤 Follow-ups 「愛國東小聚場」講座側記

話題追蹤 Follow-ups 「愛國東小聚場」講座側記從圓山大飯店到兩廳院,如何從裂縫中窺見紅房子的故事?

時間:2025/9/23 19:00-21:00 地點:台北 國家戲劇院四樓交誼廳 對談人:吳子敬、吳紫莖、陳弘洋、李桐豪 坐落在中山南、北路的兩頭,同樣出自建築師楊卓成之手的國家兩廳院與圓山大飯店,有著類似的中國宮殿式風格閃耀著橙黃光芒的屋瓦、一根根刷上大紅色的柱子;這些建築上的共通點,不僅連結起3座建築物,也串起兩廳院駐館藝術團隊「僻室」與《紅房子:圓山大飯店的當時與此刻》(以下簡稱:《紅房子》)作者李桐豪。 兩組人馬在9月底的雨夜,一齊來到兩廳院愛國東小聚場,以「在紅房子裡迷路:從歷史/記憶的裂縫找創作的門」為題,交流劇場工作者與作家兼記者的田野調查經驗,也討論如何將收集到的素材,轉換成創作。

-

聚光燈下 In the Spotlight 導演、編劇

聚光燈下 In the Spotlight 導演、編劇蘇洋徵 用電玩重寫劇場,讓觀眾帶一場夢回家

蘇洋徵記得很多細節,像是電影開場的第一個畫面、音樂祭場景與場景之間的換場、或是九吋釘樂團主唱特倫特.雷澤諾(Michael Trent Reznor)表演中講的每一句話,眾多細節像是一條一條勾引人進入夢境裡的絲線,帶著蘇洋徵與他的觀眾,重返場景之中。 打開蘇洋徵隱藏人格的關鍵字是「重金屬音樂」。若有什麼題材或形式能讓這位肆意遊走於影視、劇場、動畫的創作職人蘇洋徵毫不猶豫地答應,那非得是搖滾樂不可,重金屬的更好。而當這組關鍵字不經意現身於訪談之中,前半場仍侃侃而談劇場觀眾毋需理解幕後苦境、技術與預算不該成為作品藉口、分析串流與影音娛樂和劇場試錯成本高低的理性導演,突然間轉化成為知無不言、言無不盡,執著中滿懷細膩與澎湃熱血的感性追星人。

-

話題追蹤 Follow-ups

話題追蹤 Follow-ups讓每個人都能用自己的方式,進入同一個場域

共融路上你和我:藝術實踐的一千道風景主持人:魏琬容分享人:張可揚、許映琪、王珩時間:2025年7月29日地點:台北國家戲劇院4樓交誼廳 近年來,「共融」成為表演藝術領域中被頻繁討論的關鍵字。從無障礙設施、口述影像、情境字幕,到針對特定感官設計的舞台形式,這些做法的共同目標,是讓更多不同身體狀態與背景的人得以進入劇場。然而,「進來」並不等於「參與」,也不代表「被理解」,在創作現場,共融意味著更多的事它是與觀眾建立信任的過程,是在作品內部為不同感官開啟入口的設計,更是讓創作者反思自己與社會、與差異的關係。 在這場由魏琬容主持的「共融路上你和我:藝術實踐的一千道風景」分享會中,3位長期投入共融實踐的創作者張可揚、許映琪與王珩分享了他們的經驗、方法與挑戰。從視障觀眾的口述影像,到應用劇場的感官引導,再到聾人舞蹈與社群建構,他們帶來的不單是技術上的排練過程分享,更成為一種對藝術與公共性的重新想像。

-

回想與回響 Echo

回想與回響 Echo說著爵士語言的,不一樣的美好

想來是不讓唱作俱佳的Ccile McLorin Salvant專美,今 (2025) 年兩廳院夏日爵士由羅妍婷六重奏打頭陣,端出了全場原創作品,「海拔之上」音樂會中有質樸親人的〈高地〉及〈On Your Side〉、畫景敘事的〈圈谷〉及〈火山〉、情感張力爆棚的〈潮間〉及〈沙丘〉、自由奔放的〈群島〉及〈山脊〉,儘管身兼詞曲創作、編曲、演奏、演唱的羅妍婷將這些作品定調為「將行走於不同土地的觀察與記憶寫成歌」,意在藉音樂帶領聽眾穿越時空的限制來趟「聽覺旅程」,但這旅途上最為秀麗明媚的不只是耳裡聽到的多姿聲響,還有她作為音樂創作者的內在風景。 筆者試圖回想當晚小而豐美的聆聽體驗,首先跳出的是羅妍婷那難以歸類的歌唱方式,雖說在既有的專輯作品中極少收錄爵士經典曲目,仍可聽見直到早前幾年的演唱風格、圓潤偏厚的音色(雖說能否以音色作為辨認標準仍是未定之說)、對擬聲吟唱的掌握力,都讓羅妍婷的定位較接近一般認知的爵士歌手,但她當晚清亮且不時帶有些許鼻腔共鳴的唱法,有幾個瞬間聽來像是泰武古調那般綿長繚繞,另幾個瞬間又像是凱特.布希(Kate Bush)與碧玉(Bjrk)的綜合體,既甜美又怪誕,然而當她以如此「非典型爵士歌手」的聲線唱起擬聲即興時,又讓人感覺游刃有餘,顯然光用歌聲,羅妍婷便已大大挑戰了熱中音樂分類學(註1)的聽眾,真是個好預兆!

-

戲劇

戲劇微涼清風,擾動了什麼?

位在舊空軍總司令部內的「空總劇場」,因其空間的歷史特殊性,自然會引人心生政治性的聯想,阮劇團選擇空總劇場作為「大型劇場行動計畫《噪音風暴》」的發生地點,以曾被政治威權貶為噪音的「台語」,擾動空間中停滯已久的氣流、引發風暴的意圖,不難理解。只是,舊稱中正堂的空總劇場,除了挑高方正的空間格局之外,其實已經沒有什麼可以讓人感受到舊時代氛圍的元素,更甭論召喚出威權統治的幽靈。在這個曾是軍事重地的空間裡,歷史的沉積,都已經被當代城市文化美學清理乾淨,連帶地也將過往的記憶,從城市人們的集體心靈中抹除。 因此,《噪音風暴》主題與空間選擇的批判性,看似不言自明,但如果深究,其實更像是理所當然的慣性思考,能否達到劇團宣稱「擾動語言、生活與劇場的關係」的目標,還是要看個別作品的創作者對素材、語言、形式、空間的處理,是否能以共同的劇場經驗,挖掘歷史的沉積,揭露曾被掩蓋的聲音,喚起我們對過往的記憶,進而刺激我們對現實的省思。

-

新銳藝評 Review

新銳藝評 Review傻瓜,不需要講道理嘛!

果陀劇場以「印度寶萊塢電影經典IP獨家授權」為標榜,將2009年的經典《三個傻瓜》改編成音樂劇,想必會有基本的票房號召力。但改編成功與否,除了重塑自身特色外,原作主題思想是否有效傳達仍是最大關鍵。在經過編導一番增刪取捨後,我看到的是容貌相似,個性卻截然不同的孿生作品。 整齣音樂劇最大的高潮點便是以〈吸吸吐〉這首歌貫穿整個院長的長女因暴風雨而被迫在家產子的過程。演員加歌隊走位調度之繁複、劇情之緊張揪心,在旋律與歌詞巧妙搭配下,一邊是眾人唱著「吸吸吐,吸吸吐,跟著節奏吸吐吸」,一邊是產婦在計算好的拍點上「啊~啊~」的陣痛尖叫。不得不稱讚,飾演產婦的張郁婕竟可將叫聲化成美妙女高音的樂符,技巧與美感並存,奇妙地讓觀眾感受到生命在痛與樂交織中誕生。 這場戲是故事的重要轉折。院長由於男主角藍丘幫忙接生,救了長女與外孫一命,終於放下認為他是難搞學生的成見,肯定他的優秀,並把象徵傳承的太空筆送給了藍丘。但這段劇情改編後處理得略嫌輕率,彷彿院長忘了之前藍丘對發明太空筆的鄙視。電影中,院長語重心長地告誡藍丘,他以為用鉛筆便可取代墨水筆,卻不知鉛屑在無重力中飄浮可能對機械與人體造成多大傷害,藉此警惕藍丘,狂妄比無知更可怕。

-

音樂 聯手柏林愛樂巴洛克獨奏家合奏團

音樂 聯手柏林愛樂巴洛克獨奏家合奏團小提琴家奧古斯汀.哈德利希 為台灣獻上「亞洲唯一」

當代小提琴傳奇奧古斯汀.哈德利希(Augustin Hadelich)攜手柏林愛樂巴洛克獨奏家合奏團(Berliner Barock Solisten,BBS)這一組合,將首度在亞洲登台,並獨家選擇台灣作為全亞洲唯一演出國。這系列難得一見的音樂盛會,將於7月10日、12日於台北國家音樂廳,7月13日於台南文化中心登場。 哈德利希指出:「我第一次來台灣是兩年前,當時就被觀眾的熱情深深打動,這是一段非常棒的經驗。」他盛讚台灣觀眾的專注與年輕特質,「這在許多國家是很難得一見的現象。」柏林愛樂巴洛克獨奏家合奏團執行長萊瑪.歐洛夫斯基(Raimar Orlovsky)也表示:「非常榮幸2025年能再度受邀來到台灣演出」,雙方對本次合作充滿期待與感謝。 當代音樂家共同創造的舞台語言 柏林愛樂巴洛克獨奏家合奏團由柏林愛樂團員自發組成,旨在以現代樂器詮釋巴洛克與古典作品。中提琴團員Walter Kssner回憶:「BBS因此誕生,並以現代樂器演奏巴洛克音樂,讓這段傳統得以在今日延續與發展。」 BBS執行長歐洛夫斯基補充:「雖然我們無法演奏布拉姆斯、馬勒或柴科夫斯基等浪漫派大編制的曲目,但BBS的精神正是在這些早期經典中展現細緻與深度。」大提琴yvind Gimse則說:「我們每一個人都需要貢獻自己的靈感與想法,這讓我們不僅僅是在演奏音符,而是在共同創造一場音樂的對話。」 首席Dorian Xhoxhi表示:「我們現在已是音樂上的朋友」,這份合作情誼讓演出更具深度。中提琴團員Julia Gartemann說:「我們一起排練、演出、吃飯,有時晚上還會小酌,這樣的社交互動讓旅程更充實、更愉快。」年紀最輕的Eva Rabchevska也提到:「我學會如何做音樂上的決定、如何聆聽、如何從其他聲部中掌握整體演奏的語境。」

-

戲曲

戲曲熱鬧討喜的當代政治預言

依據史實,清朝嘉慶皇帝從未到過台灣,但「嘉慶君遊台灣」卻是台灣民間傳頌不已的傳說,1970年代以後,被多次改編為電視連續劇與歌仔戲,引發的收視熱潮,與當時逐漸成形的本土文化景觀(鄉土文學、洪通與陳達、蘭陵劇坊、《科學月刊》與《漢聲》、台灣新電影)之間的關聯,應該是一個值得探究的議題。 明華園戲劇總團的《轉生到異世界成為嘉慶君發現我的祖先是詐騙集團!?》(後簡稱《轉》),以流行概念(異世界轉生)融合民間傳奇與熱門時事,作為2025年戲曲藝術節旗艦製作,是否也反映了本地當下的政治態勢與社會情境? 《轉》的創作組合,備受矚目。編劇蔡逸璇曾經擔任2024年大型歌仔音樂劇《1624》共同編劇,並且有兩部作品入圍2024年傳藝金曲獎(《國姓之鬼》、《紅喙鬚的少女》),導演宋厚寬則以《國姓之鬼》成為台新藝術獎與傳藝金曲獎雙料得主。演員部分,除了明華園孫翠鳳、陳昭婷,更邀集一心戲劇團孫榮輝、孫詩珮、孫詩詠,綠光劇團吳定謙共同演出,母女、兄妹、天團當家名角、傳統與現代同台競藝,不僅有話題性,更有豐富的可能性。明華園戲劇總團的製作能量,如何能讓這樣的組合迸發出最大的能量,自然讓人有高度期待。

-

焦點專題 Focus

焦點專題 Focus在不確定中重新布局──從2025台灣週歐亞交流論壇觀察策展趨勢

由國家兩廳院主辦的「Taiwan Week」,邀請來自全球22國共48位表演藝術策展人、節目總監與國際藝文機構代表來台,展開為期一週的密集交流行程。其中「歐亞交流論壇」作為活動期間的重要閉門活動之一,除了由主辦方兩廳院壓軸分享,也邀請其他7位來自日本、香港、加拿大、比利時、德國、澳洲的代表(註),針對各自機構的近期策展經驗、文化政策結構與跨國合作策略進行分享與對談。短短兩小時的會議場域,不只是經驗交換的空間,更形成一座穿越語境與體制的「觀點試煉場」。 藝術節作為回應現實的行動現場 論壇中登場的策展人或藝術總監分別來自不同層級與規模的組織:有正面臨補助制度轉變的政府主導型平台(如日本橫濱國際表演藝術會議,以下簡稱YPAM)、長期參與歐洲共製網絡的劇院(如比利時列日劇院)、以城市節慶形式推動多元文化與族群平權的藝穗節(如澳洲墨爾本藝穗節),也有嘗試以集體策展回應全球政治分裂的藝術節(如德國世界劇場藝術節)。這些橫跨制度、語言與文化背景的實踐案例,構成了本場論壇的討論基底。 論壇整體討論可歸納聚焦於3個主軸:一是文化補助政策變動如何影響藝術節結構與機能;二是合作網絡的擴張;三則是疫情與全球動盪背景下,觀眾行為改變如何反向塑造節目策劃與展演策略。雖無統一答案,但策展人們的共同關注卻呈現出一個清晰趨勢在不穩定與不確定的當代環境中,藝術節不再只是作品的展示平台,而逐漸成為一種回應現實、重組文化結構的行動現場。

-

舞蹈 楊乃璇《漚 少年 àu siàu-liân》

舞蹈 楊乃璇《漚 少年 àu siàu-liân》中年危機是轉機 陪舞者找到自己的聲音

「比起動作的雕琢,我更在乎舞者精神與肉體的展現,以及如何在舞台上被閱讀。」楊乃璇說。 在音樂搶走空間之前,排練場上充斥著舞者間的嬉笑互損,編舞家楊乃璇一臉嚴肅,在空間中遊走比劃動作,嘴上也沒閒著,隔三差五地加入舞者的調笑對話。隨性的肢體與輕鬆的氣息是排練場多數時候的狀態,也總在音樂落下的瞬間,畫風一轉。火花在5位舞者間噴濺、彈跳,也融入連結彼此,與此同時,每個舞者都立體到無法被忽視,或看作一體。 走過15年的舞蹈歲月,《漚 少年 u siu-lin》是楊乃璇第一次入選兩廳院「新點子實驗場」的編舞作品,儘管創作以「中年危機」為概念,但堅守整個年少的真實,是楊乃璇到中年也不曾放下的堅持。因此她的中年危機跟別人不太一樣,危歸危,在她眼裡卻是滿滿的生機。

-

戲劇

戲劇月光真的一樣嗎?

吳念真,創作早期以短篇小說享有文名,1980年代與小野、侯孝賢、楊德昌、焦雄屏、黃建業等人共同推動台灣新電影,留下不少膾炙人口的編導作品,之後以《台灣念真情》和各種本土產品代言廣告,成為不少人心中最有魅力的「台灣歐吉桑」。2001年進入劇場,開始他的「人間條件」系列編導作品,迄今已經推出8部作品,票房成績亮眼,儼然成為台灣當代劇場知名品牌。 吳念真的貧微出身,是他早年創作的靈感源頭,也是他的公眾魅力所在:平凡的身世背景,踏實努力的意志力,樸實無華的生活態度,不僅是社會大眾對他的普遍印象,亦是他各類型創作的核心意識,包括以「國民戲劇」之名推出的「人間條件」系列作品。 依據吳念真自己的說法,他之所以進入劇場創作的領域,是為了重現童年時候,隨著阿公在九份昇平戲院看通俗新劇的美好經驗,將被所謂「菁英的創作者」隔絕在劇場以外的多數觀眾,拉回劇場,並且重現台灣社會中「已被淡忘的傳統性格,以及這個國度裡的人們特殊的情感表達方式。」因此,對他而言,理想的劇場觀眾,是那些和他一樣有著平凡出身,踏實努力,樸實無華的一般「國民」,理想的劇場形式,則是以通俗語言表達他們的「真實」情感的悲喜劇。 換言之,「國民戲劇」的創作邏輯,其實就是建立在一系列黑白分明的對比概念:知識菁英vs.庶民大眾,過去的美好vs.現在的失落,「陌生的、新的、外來的、看不懂的」舞台劇vs.「真人在舞台上真實演出的」新劇。 從這個角度來看,《人間條件四 一樣的月光》可以說是最典型的「國民戲劇」作品。

-

聚光燈下 In the Spotlight 演員

聚光燈下 In the Spotlight 演員廖原慶 表演,是他選擇做一輩子的事

廖原慶的身分是多樣的,就如我們熟悉「部分的他」是一位演員,得扮演不同角色。 他與梁皓嵐主持的Podcast節目「善嵐慶女」已邁入第6季,有不同領域的聽眾因聲音認識這名劇場演員。近期作品《上樑_下工後的修羅場》(後簡稱《上樑》),他同時是編劇與演員;不過,編導經驗其實來得更早,是娩娩工作室《米蒂亞:一則台灣新聞》,而這更源於他的另一個身分高中表演藝術老師,因為此作最初是他協助學生創作的。此時的廖原慶,又指了指掛在牆上、即將演出的《騷動之川》海報,笑說主視覺是由他設計的。 這些事情多半環繞著「劇場」,所以廖原慶說他從研究所開始,就把自己定義為「劇場工作者」,不打算被其中一種狀態綁住,只要「做這些事情的時候,可以看見一個比較舒服的自己」。 「我在我的自由裡面穩定的發展。」廖原慶這麼說。「自由」與「穩定」兩個看似矛盾的字眼,在他的劇場生活裡實踐。

-

話題追蹤 Follow-ups

話題追蹤 Follow-ups姊妹咬蘋果 躍演紐約行(上)

2025年1月,躍演VMTheatre Company帶著台灣原創音樂劇《勸世三姊妹》登上紐約外百老匯劇院Theatre Row連演4場,《PAR表演藝術》總編輯黎家齊認為,這不單單只是把演出原封不動地挪到美國演出,而是為了外百老匯的舞台進行一定程度的再製。而這趟試演的起心動念、事前準備、落地執行等細節,究竟是怎麼發生的?《PAR表演藝術》編輯部特別邀請《勸世三姊妹》導演曾慧誠與製作人林易衡,一同來聊聊紐約之行嘗試將《勸世三姊妹》帶入百老匯音樂劇產製流程的過程與經驗。

-

話題追蹤 Follow-ups

話題追蹤 Follow-ups姊妹咬蘋果 躍演紐約行(下)

而《勸世三姊妹》在紐約的試演無疑是成功的,這加深了團隊將作品推到美國市場的信心,「我們花900萬到美國的階段任務已經完成,確定要往下發展,其實有3個面向的問題要處理。」林易衡解釋,第1個面向是「版權」,因為要將《勸世三姊妹》這個IP進行改編,無論是編劇詹傑或音樂創作康和祥的版權,要如何授權給美方?是需要討論的。

-

焦點專題 Focus

焦點專題 Focus當劇場遇上馬戲,碰撞下的驚喜與流動

2016年衛武營率先推動「馬戲平台」,廣納台灣馬戲領域的創作者匯聚一堂。彼時許多人都還在摸索的階段,馬戲似乎還只是煙花一般瞬間綻放的火光,觀眾、乃至創作者,對於「馬戲如何說好一個故事」都搖搖擺擺的。然而,那畢竟是一個開關,啟動了許多可能性。 在「馬戲平台」於衛武營發端的8年過後,台灣馬戲已累積不少創作者的能量,勇敢探索、持續冒險,或許尚未茁壯成樹,但的確能夠看見不少團隊扎根站穩的樣子。近期,從幾米的繪本出發,由林懷民導演、FOCASA團員演出的馬戲定目劇《幾米男孩的100次勇敢》風風火火地開演,也為台灣的新馬戲打開了不同的視野。 藉此機會,我們特邀3位台灣當代導演,分享他們如何從各自的專業舞蹈、戲劇、音樂劇出發踏入馬戲,以及不同領域的碰撞花火。 洪唯堯:走進劇場,讓馬戲演員均勻的感受時間的重量 長年以來以多樣性的創作見長的劇場導演洪唯堯,去年底應臺北表演藝術中心之邀發展新作。期待藉此機會探索台灣馬戲風格的他推出了《落地前六釐米》,他說是希望能夠將馬戲演員如何「成為」他們自己的過程表現出來。 「我覺得,最重要的就是『成為』這件事情。」洪唯堯說,馬戲表演者對他來說近似超人,或者更精準地說,是「成為超人的過程」,他轉換尼采的哲學觀點,反應到這個類別的表演領域上,形容:「當我們走在鋼索上的時候,這岸原地不動的我們是人,成功走到彼岸終點的是超人,而我認為馬戲演員就是站在鋼索上的人,無論是回頭、停留或是繼續往前,都是危險,你無論如何只能繼續往下走。在平衡與失衡的瞬間,就是馬戲演員回應生命的時刻。」 除此之外,洪唯堯在觀看馬戲的過程中,亦覺察到一種玄妙的時間感:「一種是看戲當下的時間,另外一種,則是戲劇或舞蹈作品都不常存在的,是演員與『他操控的物件所相處的時間』。」他解釋,在觀看表演時,觀眾必然會震懾於表演者與其物件之間純熟的掌握度,而在震撼的同時,表演者過去孤獨習藝的體感時間會同步爬上觀眾的心頭。 這種時間體感的衝突,在觀看單一表演的時候是妙不可言的,但是「若要放進劇場中呈現,我希望馬戲表演者、舞者站在舞台上,能夠幻化出一種均勻的時間流動體驗。過去他們在表演的時候,好像只有

-

藝號人物 People 演員

林子恆 每次表演,就是交出當下能挖掘的東西

在劇場看見林子恆,多半時間他都不全然是「林子恆」。 他是《春眠》裡的丈夫林正陽,在面臨妻子失智與關係斷裂的痛苦中,終能得到救贖;他是《父親母親》裡的父親米粉,同時也是出櫃跨女的Diva;他還是《灰男孩》裡的所有角色,以一人之力撐起全劇演出。 即使下了舞台,在演員之外,他依舊有多重身分,是老師、伴侶、兒子,也是自己。或許並不是因為他是劇場男神所以善於百變,而是每個變化的面向與個性,才構成林子恆。

-

特別企畫 Feature

特別企畫 Feature創作是有機的,跟賽事一樣——專訪張汶皓,網球教練的A面與B面

身為歐洲四大貴族運動之一的「網球」,除了爭輸贏的運動本質,更多是展現參與者品味與地位的象徵。然而來到2020台北白晝之夜《臺北室外網球公開賽》演出現場,長官與部分觀眾受邀坐上的VIP觀眾席,復刻的貴族長桌不僅附餐,更直接取代球網置身賽場正中間。標榜的超近距離臨場感受,實則是隨著球在頭頂來回凌空飛過的沉浸式驚險體感,誰都說不準下一秒球會不會往自己身上撲來,直接從觀賞式的刺激升級為觸身的緊張感。 這場帶點荒謬喜劇成分的演出,延伸自舞者張汶皓的影像作品《最後的晚餐》,除了復刻真實的網球公開賽,注入劇場手法扭轉表演性,創造新的觀賞性,更放大賽事專屬的有機與不可預期,成功地碰撞出獨特的觀賞模式。

-

戲劇 擴充實境,擴充想像

戲劇 擴充實境,擴充想像XR作品《之間》 擴充劇場觸手可及的詩意

前幾年一則芭芭拉.史翠珊(Barbra Joan Streisand)相關新聞,吸引了河床劇團藝術總監郭文泰的注意這位大明星在訪談中坦承因無法承受失去愛犬的悲傷,於是抽取其基因,另外複製了兩隻狗繼續陪伴自己。 曾經,死亡是人類無可避免的結局。郭文泰回憶小時候對死亡模模糊糊的印象,「知道自己再也看不到這個人了」,但來到教會聽著牧師傳講「耶穌是愛」,卻更加不解甚至沮喪:「既然如此,我們為何會失去所愛之人?」這或許就是死亡的真相。隨著年歲漸長,他也逐漸理解「再親近的人,終究也會離開,有一天連自己也會離開」。然而死亡與生命,實際卻是一體兩面。 因著對生命的眷戀,人們抵抗死亡。「綜觀人類歷史,我們聽過德雷昂(Juan Ponce de Len)美洲探險,尋找青春之泉以求長生不老的故事;近期也有傳說華特.迪士尼死後將頭顱冷凍,期待未來科技能讓他復活。」郭文泰說。這些故事或許難以置信,但芭芭拉.史翠珊複製愛犬,卻是真切發生了。當科技模糊了死亡所代表的「終點」,甚至成為有錢人某種特權,人們又如何重新看待生命與人性?這令人深感不安的問題,成為河床劇團與PHI工作室(加拿大)、歐納西斯文化(希臘)合作推出最新XR作品《之間》的創作原委。

-

戲劇

戲劇以別的形式敘說—該如何對抗權力呢?

「2/28」、「9/11」、「3/11」,某些數字因為是歷史上特定事件的發生日期,因此人們記住了它們,這些數字與事件的印象形成緊密的連結。泰國導演維帢亞.阿帕瑪在其代表作《父親之歌(5月的3天)》為首的一系列作品中,採取了將泰國政治史上重要的日期放進作品中的策略,將舞台上敘述的故事賦予別的層次。譬如標題「10月6日的派對」讓人想起1976年10月6日發生的泰國法政大學大屠殺事件,雖然作品中沒有直接提及此事件,儘管如此,觀眾還是會根據日期所聯想到的事件,來解讀舞台上所講述的故事吧。 這樣的策略反映了泰國的某種狀況,在泰國與政治相關的發言會被視為批評皇室,犯下冒犯皇室的不敬罪,因此許多藝術家採用了這樣的策略,但是據說近年來情況正在改變。改變開始於2020年的示威活動,當時學生們公然批評皇室並要求改革。既然可以直接進行政治批判,那麼使用隱喻的意義為何?《捉迷藏(尋找導演的七個那個)》這部作品便是源自藝術家的自我反省。身為導演,我是否也藉由使用物件來進行比喻的手法,壓抑自我的身分認同?跟那些一直遭受批評的執政者並沒有什麼不同。