Search 進階搜尋

-

藝妙人物事

陸弈靜 咖啡與演戲之必然與偶然

她本來只是個咖啡人,開了好多年咖啡店,導演蔡明亮是她店裡的常客,她才因此接觸演戲,從客串洗頭婦人,一路演到影后陸弈靜,這回還要走入劇場上台演出,在導演鴻鴻的《跳舞吧!胖女孩》演出一名無法戒煙、卻要擔任戒煙大使、到處散播愛的種子的中年女子。

-

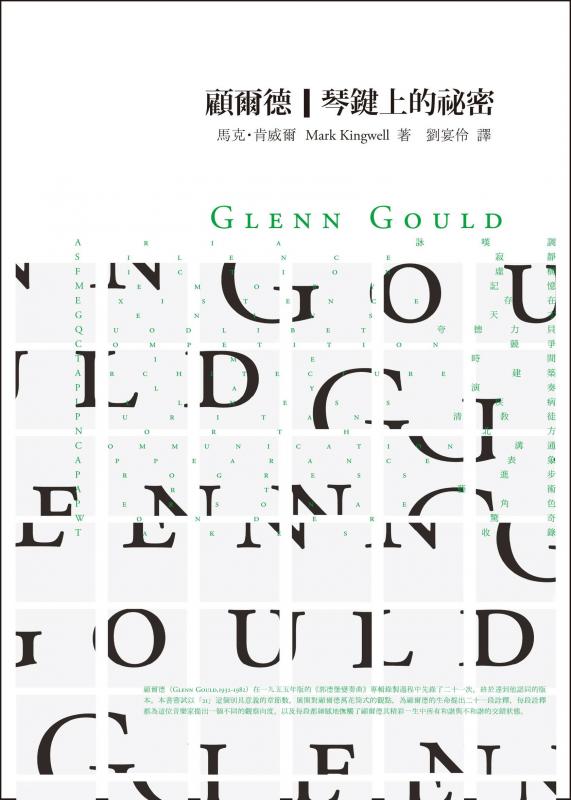

藝@書 一闕關於顧爾德的文字變奏曲

關於《演奏寂靜:顧爾德的21個極短篇》

《演奏寂靜:顧爾德的21個極短篇》作者Mark Kingwell藉著顧爾德的種種──他留下的錄音、言說,他的生平與前人的研究──作為哲學思辨的對象。全書可以說是一闕文字的變奏曲,以「顧爾德」為主題,所有相關的哲學、音樂、歷史、文化研究都可被觸及。

-

藝@CD

路遙知「馬」力 日久鑑琴音--馬友友的三場大夢

馬友友四月底才剛帶著絲路合奏團訪台慶祝絲路計畫十周年,這位當年的Lyrita相中的大提琴新秀,如今早是Sony台柱且難擋華髮微禿。隨著他的音樂路越走越深、越廣,樂迷已難三言兩語描繪馬友友樂風。 今年,樂壇忙翻蕭邦、舒曼,不過馬友友卻有張去年就錄好的孟德爾頌,今年才來發行攪局,可當成他回歸古典的成績單。不過另外兩張《歡樂頌》、《馬友友的電影情緣》,恐怕更散發著他那股熱騰騰的「馬」力!

-

藝@電影

他們用電影談「情」說「愛」

很芭樂的標題,只是用來說明電影這個媒介是多麼地有用,以及跟這個月的精采電影搭上線。電影裡說愛不稀奇,好玩的是愛的類型之豐富與說法之多元,這個月的五部院線片,讓你看見電影談情說愛的本事!

-

達人推薦 本月我要看

達人推薦 本月我要看台南人劇團《Q & A》

台南人劇團即將推出的《Q A》,首先吸引我的是蔡柏璋。這位新銳編導這幾年的作品《K24》、《木蘭少女》的確夠「銳」,有著一股內在爆衝並等待發作的冷、猛、厲與痛。看似六、七年級生的基調,卻有著不協調與不穩定的城府。我承認我還無法完全辨識他,因此對他極度好奇與佩服。 第二眼令我非趕緊買票不可(也因此買到了五折票)的原因是,姚坤君與黃士偉的演員組合。這就對了,姚坤君被壓抑的神經質早該與這類氣質翩翩卻隨時可翻轉表演性格的師哥演員搭在一起,這才是郎才女貌、棋逢敵手。(希望他們戲中是對手)即使不是單挑的一對,也足以吸引了我。 導演權「落」在呂柏伸手上,這更是最起碼的保證了。從《安蒂岡妮》到《利西翠妲》到《木蘭少女》到《美女與野獸》,你以為你看多了,但其實跟「蔡柏」有點像,似隱藏著什麼話還未說破,一次完美的結合?!等待爆衝?! 最後,《Q A》原來是雙關語,關於記憶與追尋。這不由讓人想起賴聲川的《如夢之夢》,同樣是一場失憶的生命循環與追索,賴導的場景集中於中國上海、台北與法國,蔡柏璋的場景一躍進入了倫敦、柏林與台北。上一代的中國情結至此有了分水嶺,我們流向全世界流向無血緣的地球地表,最終畫個圓,那才是極大與自由的圓。 文字|紀慧玲 劇評人、資深藝術文字工作者

-

常客推薦 本月我要看

常客推薦 本月我要看《魔幻情詩》

1967年生,現任公平交易委員會法務處科長。 很高興身而為人,擁有知性及感性理解及欣賞世界的真善美,且能夠參與展現各種美的形式之藝術表演活動。願和藝術同好者共同分享觀賞及聆聽之感動,並向創作者及表演者致敬。

-

總編輯的話 Editorial

總編輯的話 Editorial劇場、文本、國界與燈

在台灣的劇場生態中,以寫劇本作為一項工作,投資報酬率極低;作為一項志業,又似乎完全看不到未來。劇本這個既冷門又邊緣的文類,少有人閱讀,其效果往往要到劇場演出才能被看見,自然很難被重視。然而,劇本之所以為劇場之本,在文學傳統和戲劇發展上,卻有其不可或缺的地位。不過國內戲劇教育對於西方劇作的理解和吸收,往往從希臘悲劇、莎劇、易卜生、契訶夫、到貝克特、品特,就停止了。甚至過去四、五十年來,整個西方劇壇有什麼劇作家,關注些什麼,台灣基本上是不了解、也不關心的。從八○年代開始,台灣劇場的演出要不是「棄絕文本」,專注導演美學的開發,要不就是集體即興的「共同創作」,或者編導合一的「原創文本」,少有跟世界劇作對話。 進入二十一世紀,當我們以為全世界已經拋棄文本了,卻發現國際劇壇仍有這麼多的劇作家,前仆後繼地投入劇本生產的行列,而且都這麼的生猛有趣,這麼的有創造力。如果說上個世紀末有一波重形式輕文本的潮流,新的世紀似乎有一股回歸文本的趨勢已經發酵;只是,我們也發現了劇作家、文本和導演之間的關係,正在產生空前的變革:劇作家以語言重返劇場,「新文本」不再主宰劇場的詮釋權,而是換一個角度,提供一個觀點、一個視野、一個場域,與導演共同激盪、創造出一種屬於這個時代的劇場性文本。在本期特別企畫中,我們從「新文本」的角度切入,從德國、法國、英國的劇作家所呈現的劇場觀與世界觀中,反思國內劇場的創作方向。 古典音樂是西方的產物,少有東方音樂家能在歐美樂壇大放異彩,更遑論是帶領一個交響樂團的領導人物──指揮。本期雜誌的封面故事聚焦即將率法國廣播交響樂團來台演出的亞裔指揮家──鄭明勳。自一九八○年代起,鄭明勳即以韓國人的身分,在歐美大型知名樂團擔任音樂總監暨指揮。在接受本刊專訪時,他說:他是一個「人」,然後是音樂家、然後才是韓國人,「音樂深入我心中,它是那麼巨大,大過任一國家。音樂含有強有力的力和美,超越任何國籍。」正所謂「藝術無國界」,鄭明勳就是最好的見證

-

編輯精選 PAR Choice 時空之間 觸探生命存在

雲門舞集2「春鬥」 三編舞家沈思起舞

黃翊《浮動的房間》,鄭宗龍的《裂》,古名伸《碎浪海岸》,關鍵元素一是空間,一是時間,一是人際,然而又不止:空間中的人,人生命中的時間,當下的與一去不回的存在這些經歷和感觸,化為身體,化為舞蹈,在雲門舞集2的「春鬥」中。

-

焦點專題 Focus

酷男新舞風

「新舞風」系列給兩位光頭男子標籤為「酷男」,「酷」應該不僅指他們的型男造型與粗獷天成的男子氣概,而是作品裡所慓悍呈現的文化自覺當代混血文化的自覺,既不標舉祖裔文化的泥土養分,也不迴避西方文化的必然影響,在他們的作品中,挾帶著叛逆的姿態與發言的勇氣,去說人或人性所關心或一直想不透的事兒,融合著當代文化的表現方式,事實上早已模糊了文化界限。這,就是酷。

-

焦點專題 Focus 聆聽孤獨 舞蹈共伴

談艾曼紐.蓋特舞作

原本唸音樂修習指揮、廿二歲才開始正式習舞的編舞家艾曼紐.蓋特,卻能從以色列出發,進而在法國舞壇崛起,可謂傳奇。他的舞蹈最引人矚目之處當是身體、空間與音樂/沉默因即時互動而生產出的張力與情緒,清楚指出舞蹈創作各個元素互為表裡之處,以及這些元素本身就具足擁有召喚與釋放潛藏慾望的能力。

-

焦點專題 Focus 迴身於無垠之知

窮其身舞向Gnosis的阿喀郎

從遙遠的大不列顛迴身面對這一種揉雜了歷史、政治、宗教而生成的肢體語彙,年輕人阿喀郎穿上樸素的長袍,回歸卡達克傳統的敘事藝術,在《靈知》這支作品中,故事的主角是摩訶婆羅達神話中著名的王后甘陀麗,她為了自己失明的丈夫,自願矇住雙眼一同度日。然而從作品的主題可以窺見,阿喀郎轉化卡達克原有的宗教愛戀內涵,是靈知、而非神祇,才是藝術追尋的終點。

-

封面故事 Cover Story 法國廣播愛樂管絃樂團音樂總監

鄭明勳樂當「傳訊者」 一生為音樂服務

作為少數在歐美發光發熱的亞裔指揮家之一,韓裔的鄭明勳表示,當他自問自己是誰,首先認定自己是一個「人」,然後是音樂家、然後才是韓國人:「音樂深入我心中,它是那麼巨大,大過任一國家。音樂含有強有力的力和美,超越任何國籍。」而生長於音樂世家的他,在前輩大師指揮家朱里尼與作曲家梅湘的指引下,鄭明勳確立了指揮的道路,投入高品質的音樂追求。

-

藝號人物 People NSO駐團作曲家

蘇珊.鮑提 期待創造一個共享的瞬間

既是女高音,又是作曲家,在兩種身分自由轉換與融和之間,游刃有餘,這正是蘇珊.鮑提的魅力。她的作品及歌聲,在國際樂壇上備受推崇。在本樂季擔任NSO駐團作曲家的她,將在四月演出三個作品,其中NSO室內樂將演出的《戴斯德夢娜》,將由她親自擔任女高音獨唱,讓這個莎士比亞筆下的悲劇女主角,透過音樂來呈現出真正的自己。

-

藝號人物 People 旅台鋼琴家

范德騰 彈琴說愛也要說學逗唱

范德騰是位久居台灣的鋼琴家,在獨奏會的曲子間說故事,在安可曲中耍小丑的小紅球,幽默大膽的性格幾乎沒有人不喜歡他。如果您喜歡看舞台劇,那麼對表演工作坊去年轟動一時的《寶島一村》一定有印象。劇裡的老周在辨識家鄉方位時所唱的〈松花江上〉,那首鋼琴版本就是他所彈的。而和表坊的合作不僅於此,最近還將親自上陣,帶著自己的鋼琴學生上台「演戲」!

-

焦點專題 Focus 這裡是S塔拉,過了河,還是S塔拉

莒哈絲起死回生的文本默讀

填滿時間最好的方法就是毀壞它。 瑪格麗特.莒哈絲 她問你有沒有看過海,問現在是白天,還是黑夜。 你說太陽正要升起,但一年這個時候還要很長一段時間整個天空才會完全明亮。 她問你海什麼顏色。 你說:黑的。 她說海從來不是黑的。你一定弄錯了。 你問她覺得是否會有任何人會愛你。 她說不會,可能不會。你問:是因為死亡嗎?她說:是的,因為你的感受如此遲鈍而渙散,因為你說謊而且還說海是黑的。 接著她沈默不語。 《死亡的惡疾》

-

焦點專題 Focus 跟著莒哈絲的創作進行式

徐堰鈴《沙灘上的腳印》 劇場折射小說文字氛圍

《沙灘上的腳印》是在完整版的《勞兒之劫》登場前,隨工作進程應運而生的第一部曲。從小說文本轉換到劇場空間,導演徐堰鈴打一開始便設定要和兩名編劇與現場音樂一起工作,將描摹內心的小說文字落實「在場」:「我想讓這個作品暴露在一種創作的進行式裡,甚至劇名也可以叫做『莒哈絲式』,因為沙灘上的腳印可以是角色、可以是路人,更可以是莒哈絲的在還沒被沖刷淹沒前」。

-

焦點專題 Focus 在莒哈絲的墳上起舞

林如萍《Kalpa:時光之劫》 一場音樂性的感官之旅

《Kalpa:時光之劫》的文字濃度並不高,文本構成像是舞譜,角色對演員來說幾乎無跡可循,表演的加強與演練,為的是完成感受性的細節,一個表演、一個眼神、一個語調,都需要非常細微的經營,感官之旅取代了理性邏輯的推敲。導演林如萍企圖以演員的身體、聲音、影像和空間,構築一個音樂性十足,綿密細緻的「S塔拉」。

-

即將上場 Preview 樊曼儂親自挑選 八位新秀陸續訪台

廿一世紀之星 揮灑音樂青春無敵

由新象文教基金會策劃推出的「21世紀之星系列音樂會」,將邀請由基金會董事長樊曼儂親「耳」挑出的八位樂壇新秀,訪台展現他們的「英氣煥發」。包含了聲樂、小提琴、鋼琴、低音管、長笛等年輕演奏家,他們的青春魅力,將藉著美妙的音樂盡情揮灑!

-

即將上場 Preview 四手聯彈「雙城之舞」

蔡明叡、周密 雙鋼琴中奏出美好友誼

來自台北的蔡明叡和上海的周密,這兩位鋼琴家曾同時在德國科隆求學相識,建立起美好的友誼。時隔多年後,兩人決定攜手打造「雙城之舞」音樂會,以四手聯彈與雙鋼琴演奏的形式,多首悠揚精采的曲目,完成兩人共同演出的願望。

-

即將上場 Preview 附中音樂班卅周年慶祝音樂會

校友齊聚奏樂 歡慶三十而立

作為第一個公立高中音樂班,師大附中成立迄今已經三十年了,其年間培養出濟濟音樂人才,更包含了多位國際大賽得主如胡瀞云、盧易之、嚴俊傑、吳天心等。為了紀念三十週年,包括老師、校友、在校生近二百人,將以管絃樂及室內樂的方式,演出歡慶曲目。