物之軌跡的烙印

以仿製考古文明遺跡來創作的涂維政,在這次「身體軌跡的皺褶」個展中,將孩子的玩具,自己的電子產品、拆解的健身器材零件、畫框、工業產品廢棄物等物件,以類似印章壓印凹模的方式,壓印在油土泥版上,展示當代消費文化存在過的痕跡。每次都投入大量勞力在一連串繁複的媒材轉換過程中,涂維政也試圖透過身體的勞動性,打造視覺的物質性呈現,回歸視覺藝術的古典價值。

以仿製考古文明遺跡來創作的涂維政,在這次「身體軌跡的皺褶」個展中,將孩子的玩具,自己的電子產品、拆解的健身器材零件、畫框、工業產品廢棄物等物件,以類似印章壓印凹模的方式,壓印在油土泥版上,展示當代消費文化存在過的痕跡。每次都投入大量勞力在一連串繁複的媒材轉換過程中,涂維政也試圖透過身體的勞動性,打造視覺的物質性呈現,回歸視覺藝術的古典價值。

透過電影,我們可以見微知著,從小事件看到人性,也可以拉高視野,從個人生命史看到在人性的驅使下、宿命的發生。這個月五位知名導演的五部片,內容或虛構或真人真事,正是切入人生奧秘的另一扇門。

在古典音樂「唱片」市場舉世哀鴻,雲端串流稱霸的當下,許多知名樂團堅守實體產品,紛紛發展自有品牌,而台灣的NSO,也不吝於把現場演出與專場灌錄的音樂留在唱盤上,最近除了推出雙CD專輯《世紀交響》,更與NAXOS合作灌錄了金希文的《台灣交響曲》與大提琴協奏曲,可以讓樂迷重溫聆賞回憶,也聽見NSO的魅力。

電影吸引我的從來不是因為情節,「重看」只是第二次進入同一部電影的世界的籠統說法。以上次在台北兩日內看了兩次《聶隱娘》為例,前一日與後一日,我所看見的其實是一個銀幣的兩面。如果沒有第一天讓人物與結構搭起了「前廳」,第二天,就不會有「後堂」的風景供我來去自如地蹓躂時細賞。

預產期就在這一兩週,原先約好了要談「想像中的孩子」, 沒想到一早看信,竟發現孩子已經迫不及待地到來。 看著喜孜孜的人父, 我們永遠不知道當初的想像,跟真實有什麼不一樣。 但是無論寶寶如何意外翻攪來自己的人生, 從此刻起,比自己重要的,也許是孩子的人生。 如果說媽媽是上天派來照顧小孩的天使, 那麼導演、舞者、演奏家,又是如何當爸爸的? 不過不管答案是什麼, 家中的小太陽,永遠是創意的泉源。 都說藝術家愛做夢了,小人兒,更是他們想像的開端。 鴻鴻、吳義芳、黃堃儼,牽著大小寶貝出遊, 三位「老」爸的育兒經,開念啦!

約訪時寶寶還在媽媽肚子裡,訪問前兩天被告知:「生了!」讓我們有機會與導演鴻鴻一起透過螢幕,看著他初生的寶寶,談他如何準備並迎接孩子的到來。鴻鴻與妻子選擇「居家生產」,讓孩子用最自然的方式來到人間;為孩子取名「樂天」,期待他親近自然,在自然中長大。於是這個三人三貓一家庭,就此成形,踏上人生新旅程

四十八歲才當爸爸,資深舞者、「風之舞形」舞團藝術總監吳義芳的四歲兒子,跟他一樣好動愛「舞」。他為了讓兒子有充裕的活動空間,從竹圍遷居三峽,社區的遊戲室就是他倆開心玩身體遊戲的地方,父子倆玩得瘋,外人看來膽戰心驚,吳義芳卻說他從小教孩子「可以做想做的事情,但要評估能不能承受後果。」、「自己安全自己顧」,讓孩子自己飛翔

結婚十五年,原以為就要與另一半「頂客」一生了,老天卻突然賜給打擊樂演奏家黃堃儼最甜蜜的負擔!妻子懷胎、女兒降生的過程雖曲折,但寶貝降生在這個家裡,卻是爺爺奶奶、外公外婆「大家一起來」照顧,而繁忙的爸爸則盡量陪伴,在家時女兒要玩什麼樂器都陪玩,不在家也透過科技遠端遙控。黃堃儼談到女兒的未來:「十八歲有人要,就趕快把她嫁掉,這樣我們才來得及看得到。而且不准嫁出國、不要南部,未來另一半最好是住家裡附近」

刻正在臺北市立美術館展出的兩項展覽:「愛麗絲的兔子洞」與「索多瑪之夜」,作品均兼融表演、聲響和視覺,還有科技元素。蕭淑文策展的前者邀請表演藝術工作者參與創作,在現場互動中營造作品意義;後者由與劇場界互動頻繁的王俊傑主持,作品《索多瑪之夜》是「一場十五分鐘的表演,卻沒有演員」,討論的是「藝術要做什麼」。

十一月的金馬國際影展盛會即將展開,影迷驚喜發現今年的菜色特別「金光閃閃」,威尼斯、坎城、柏林三大影展的最大獎影片可以一次看到!而另一方面也可遇到多部在影展中擒獎的中南美洲佳片,讓你跟上國際影壇的拉丁風潮。

日本知名編劇宮藤官九郎,以自身的青春經歷作為小說《你(穿著木屐)踩過天鵝屍體嗎?》的發想背景,但又不時讓成年後的宮藤官九郎亂入小說情節中扮演故事導覽員,其胡鬧與解構喜劇的程度,就彷彿在看著他另一部幻想電視劇的上演。

奧地利作曲家馬勒生前以指揮聞名於世,但所做的曲子卻因與前人傳統背道而馳,當時頗受詬病,連他自己都嘲諷自己是位「業餘」作曲家。但明珠終究不會久藏於塵埃,迄今馬勒的作品已成為許多音樂家、樂迷的最愛,透過指揮大師羅林.馬捷爾與愛樂管絃樂團合作錄製的馬勒交響曲全集,我們得以沉浸在馬勒的交響世界中,體驗他完全而深刻的生命思考!

《華麗上班族》一方面是3D電影,觀眾感受自己身處其中。可是,它又是一部「一景到底」舞台感很強烈的電影。不管出現醫院、颱風天、地鐵、超商、高速公路,酒店,所有場景全是搭在一個攝影棚裡。例如片中的辦公室,雖沒有牆壁的區隔,視覺上就是很大的牢籠,觀眾不是看演員在裡面上班,而是感受在一個失去自由的空間裡所承受的心理壓力。

書桌,寫字檯,家具的一種。 書桌,存放文書用具,閱讀的媒介。 書桌,是屬於個人的私密空間。 書桌,它孤獨的存在,面對的卻是海闊天空。 劇場中,我們看見五花八門的作品。雖然工作型態漸漸改變了書桌的樣貌,傳統的抽屜、紙筆,無形中已變成了樂器、鍵盤甚至電腦,但完成前,即使創意多麼天馬行空,最後還是需要一方田地,靜靜將紛亂的思緒梳理整齊。 書桌,是創作者與作品之間拉扯的橋梁。 透過與藝術家的書桌連線,就像透過他們的視界一樣, 讓我們看見作品如何誕生,看見另一種想像。

出身學院科班、也縱橫劇場音樂的作曲家林桂如,寫曲之前會把所有靈感來源攤放在書桌上,隨手激盪創意;等到正式進入寫曲,就需要一個大書桌,擺上樂曲每部分的結構,此時圖書館的大桌便成她的工作平台。而家中將想像的聲音實際演練、實驗出來的鋼琴,則完全走實用風,一切布置只為了方便創作。林桂如其實是一位只要讓心安靜下來就可以工作的作曲家,無論在任何地方,她都可以寫出驚奇的音樂,創作靈感可謂信手拈來。

彼得.布魯克曾說,在家做的功課就是為了拿到排練場丟掉。李銘宸謙稱自己雖然尚未領會箇中奧義,但這話確實是他創作的圭臬,且嘗試以各種方式實踐。身為導演,書桌並非主要工作場所,排練場才是,甚至路上聽到看到,都是功課。也試過排戲前後在書桌大量工作,發現不適合自己,「有時光是我前往排練場路上想的,都比我在書桌前想的更有用更好玩,甚至排練內容跟我設想的完全方向相反。」

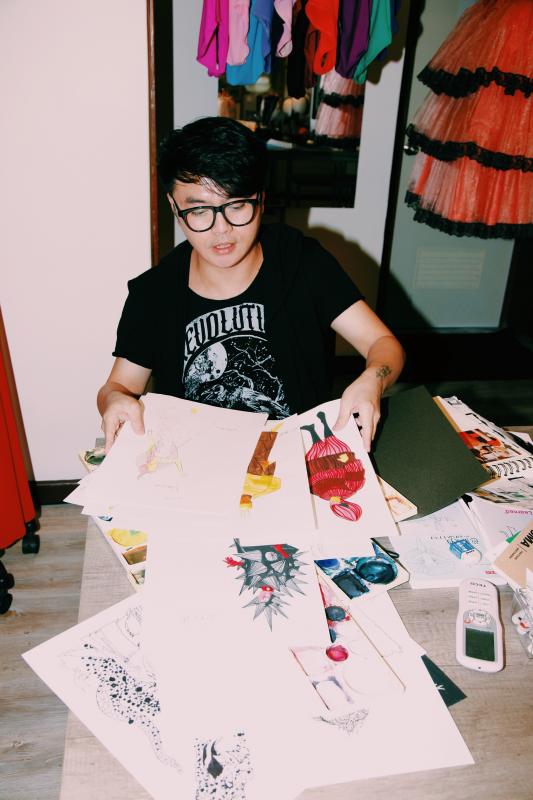

身兼多種身分的林秉豪,有一張大大的書桌,電腦、畫筆、顏料速寫本都放在桌邊,空出超過二分之一的桌面留著畫畫、擺放參考資料。美術出身的他,喜愛紙的質感,他說說:「因為可以保存,所以喜歡手繪。」豐富的圖稿,是他積累的創作成績,而在這張書桌前,他帶著耳機邊聽音樂邊畫畫,優遊在自己的創作世界,在不同的角色中轉換自如。

早年以顛覆批判的行為藝術與攝影聞名的姚瑞中,近年居然拿筆畫圖,畫的還是「山水畫」!但用原子筆畫的山水谿壑,姚瑞中不改惡搞風格,在展覽「腦殘遊記」中,他將過去針砭政治、歷史所做的行為與影像攝影融入繪畫,揶揄當年的揶揄。他還加入當代視覺語彙如視窗和漫畫對話框,破除傳統水墨的結構,「台灣的水墨不能被中國傳統的鬼魅籠罩,即使是繪畫,我還是在談認同的問題。」

時序進入十月,也踏入了影展的熱季!三檔小而澎湃的主題影展:「國際酷兒影展」、「國際女性影展」與「國際民族誌影展」,分別都有幾部與表演、音樂相關的影片,隨著歌聲與戲劇舞台鋪展開來的人生故事,正宜在秋光中沉浸欣賞

世事變化萬千,浮沉於世的我們,如何找到安定專心的方法?聽音樂,無疑是個有幫助的方式,這兩本CD書,《不是說好了嗎》透過可愛繪本與優美音樂,讓你學習沉思、體悟與想像,《專注力 效率UP!》,教導你如何藉由聆聽音樂來訓練專注力,以發揮才能、提升效率。

「我是歌手」和「幪面歌王」異曲同工,都是把歌手的「際遇」放在潛文本裡,從而進行各種與觀眾的眉來眼去:今非昔比,懷才不遇,強弩之末,東山復出。總之,就是不會,也不會是陳奕迅和王菲。這樣的心理當籌碼,觀眾能不如入賭場,看別人以名聲下注,故此覺得時光飛逝,又一集,又一季?

你是重度影集迷嗎? 你會為了追影集廢寢忘食嗎? 由於網際網路的發達,我們幾乎可以零時差地同步收看來自世界各國的最新影集。 根據Daily View網路溫度計的大數據分析,宅在家看影集是上班族主要休閒娛樂第二名,僅次於上KTV高歌。 歷久不衰的日劇、引領熱潮的韓劇、後來居上的美劇,各有什麼吸引人的魅力?我們邀來三位影集達人一一剖析。 看影集除了看熱鬧,也能看出門道?三位劇場工作者告訴你,他們從影集學到的事。

隨著數位世代科技發展,電視頻道不再如過往普及,人們持續擁有更多的娛樂可以分心,都是讓整體日劇產業持續走跌的原因。在時代的推送之下,近年日劇開始產生一些規律的趨勢,如電視台製作經典舊作續集力圖再造風潮,黃金檔日劇收攤、深夜線起飛,而以職場小蝦米對抗體制大鯨魚的《半澤直樹》、《派遣女醫》、等大受歡迎,也反映出日本人壓抑的民族性,靠這些「奇幻故事」得到抒解。

美國劇集題材多元豐富,節奏明快緊張,或以電影級高規格拍攝,往往使觀眾一看入迷,追劇經年。尤其劇中表現出來強調獨立個性、鼓勵冒險、開拓創新的美國文化,更是吸引觀眾窮追不捨的最主要原因。

從婆媳爭鬥的婆媽劇、演員貌美背景富麗堂皇的偶像劇,到製作精緻講究的歷史劇打造「韓流」的主要功臣韓劇,日新月異推陳出新,擄獲許多台灣觀眾的心,而看到網路點播平台的未來趨勢,韓劇乘勢而上,甚至出現了專門針對網路播出設計的劇集。

本網站使用 cookies

為提供您更多優質的內容,本網站使用 cookies 分析技術。 若繼續閱覽本網站內容,即表示您同意我們使用 cookies,關於更多 cookies 以及相關政策更新資訊,請閱讀我們的隱私權政策與使用條款。