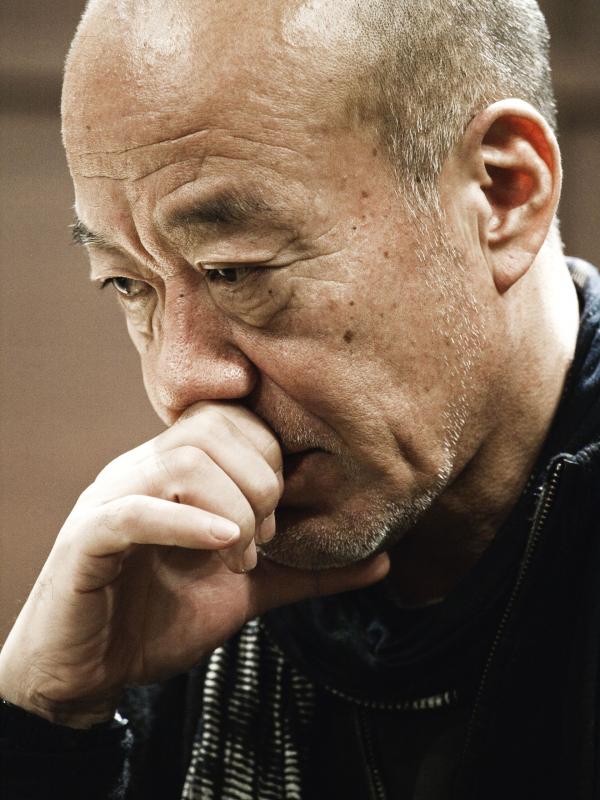

許斌

-

特別企畫(二) Feature 現象觀察之五:中生代導演躍上大舞台

被迫「轉大人」 大小空間一樣「好玩」

對照國外演出空間的多元可能,就硬體條件而言,台灣非大即小的劇場空間條件,影響了不同世代創作者的發展可能,或許也是這群劇場中生代編導被迫「轉大人」的現實考量。然而,以創作者的理想而言,大劇場未必只能承載通俗性的內容,也能兼容實驗的空間,小劇場到大劇場不是唯一選項,也不是截然二分的優劣分類。

-

特別企畫(二) Feature 現象觀察之六:小劇場的重演與加演

小劇場拉長戰線 在創作與市場間拔河?

小劇場的特色除了規模小,另外就是內容的實驗性和創意性高,是劇場藝術生態不可或缺的一塊。可是這門創意成本高、觀眾少的藝術,如何能夠在「將本求利」的世界中生存?而增加場次、拉長戰線,果然是小劇場發展的必然出路嗎?

-

特別企畫(二) Feature 現象觀察之九:本土音樂劇的春天乍臨

唱自己土地的歌 演自己文化的戲

這一年的本土音樂劇製作,充分體現了「唱自己的歌」的精神,本土文化中的各種音樂風景,都在製作中呈現。除了有直接以台灣歷史題材入戲的《渭水春風》與《金蕉歲月》,更有從根本架構上挑戰了「音樂劇」之定義的作品如《很久沒有敬我了你》與《大國民進行曲》,在劇中織就了台灣本土文化中不同脈絡的音樂,更展現了豐富的「台灣味」。

-

特別企畫(二) Feature PAR People of the year 2010

蘇文琪 小劇場引爆的大震撼

注目焦點一 二○○九年五月份自比利時返台,以自編獨舞作品《Loop Me》參與「國際牯嶺街小劇場藝術節:形影相析/(晰)」,一炮打響名號;八月份與比利時靛體舞團藝術總監艾寇.倫茲合作《迷幻英雌》Heroine受邀於台北國際藝術節演出,以此作入圍台新藝術獎。 注目焦點二 從《Loop Me》到《ReMove Me》,發展出「舞蹈與影像」結合的創作風格,針對真人與影像「跨領域演出」的本質提問,創作概念犀利聰慧,挑戰人們對「劇場表演」的既有印象,並引起表演藝術界震撼:「台灣也有這樣的舞者?」 注目焦點三 至二○一○年《ReMove Me》為止,僅在台發表三支作品,演出場次十二場,一○年領取台新藝術獎評審團特別獎,造成一波聲勢高峰。今年一月以《Loop Me》展開歐亞巡迴,於牯嶺街二度重演。 「蘇文琪現象」已然生成,這股旋風能否釀為巨型風暴?值得持續關注!

-

戲劇

絕望之為虛妄 正與希望相同

《荒原》無疑是王墨林近年來所編導的最為成熟的作品。鋪滿整個實驗劇場台面的廢舊報紙,幽暗而明滅不定的燈光,營構了一種寥落、沉鬱的氛圍;詩性的台詞產生一定程度的抽離作用,防止演員情感過分沉溺於其中;生命行將走到盡頭的緊迫感,促使作者和他筆下的人物,更加急切,更加專注地叩問:何為人生意義?何為終極信仰?

-

戲劇

舞場裡的骷髏

面對一場其實是由左翼知識人所編織出來的革命場景,理想/幻想/憧憬都不免化作破碎的身影,在毀壞的烏托邦廢墟前徘徊浪盪,畢竟,那是過高的浪漫現實主義。然而,迫在眼前的是,與此同時,「革命」已是一種無法抹去的渴望,就算再少的變革,能夠擊碎「解嚴」之於「戒嚴」的虛妄性,都是《荒原》中的一絲生機。

-

戲劇

這樣的孤寂,太文明。--評五節芒劇團《荒原》

若以劇場主體的觀點而論,《荒原》的文字思維層次,拉到了文學鉅作的高度,但劇場語彙,少得可憐這可能是一種刻意的選擇(或說矜持)。「那個烏托邦還在嗎?」戲裡的柱子真的哭了,我的確一度被感染。但我深知,劇場不是救贖的道場或聖壇;《荒原》裡的文字、台詞如此蒼白,觀眾從何理解曾經千帆過盡的色彩?

-

幕後群像 資深舞台設計師

王孟超 從零開始的空間技藝

王孟超強調,空是很好的出發點,但不是所有的舞台都非得被設計成「空的空間」,那樣的空變成空洞的空,又淪為硬套形式了。重點在於,不斷回到空無一物的創作原點,我們才會對既定的設計提出質疑,然後漸漸鍛鍊出對空間的敏感度和想像力。

-

藝號人物 People 日本帳篷劇編導

櫻井大造 將棄置在社會底層的聲音,帶到帳篷之中

一九九五年,櫻井大造通過「民眾劇場」的跨國網絡,與台灣「差事劇團」的鍾喬認識,促成了一九九九年在三重橋下的帳篷演出,並種下了大造日後以台灣作為帳篷戲劇活動據點的契機。十年來,帳篷劇場這個從日本移植而來的「劇種」,在台灣落地生根,發展出自己的軌跡,櫻井大造也另成立「台灣海筆子」,作為亞洲帳篷行動的台灣分支,與日本「野戰之月」遙相呼應。對櫻井大造而言,帳篷劇場是為「為了社會底層民眾發聲」,並強調要將「被棄置在社會底層的不為人知的聲音,無法具象化的記憶,帶到帳篷之中」。

-

特別企畫(二) Feature

傾聽現場身之音 拼貼幻視者的邏輯

鈴木忠志曾說過:這個世界是一間大醫院,而且是所精神病院。因此出現他舞台上的角色基本上都是神經病。對於鈴木忠志而言,「神經病」的概念與其說是戲劇的內容,到不如說是他的戲劇形式,一個讓他用來處理經典劇本的方法。

-

特別企畫(二) Feature

我想處理的是人類共通的孤獨

鈴木忠志說,他想處理的是人類共同的孤獨,「《茶花女》中那種不能被完成的愛情、受制於家族與階級的阻礙與孤獨,正好是早年流行歌曲裡,反映人類在群體中共有的孤獨狀態,那種激勵人心、哀嘆愛情的主題。」他認為,三十年前的流行歌,無論是日本或台灣,講的都是弱勢的心情;寫苦戀、失戀、想愛又不能愛等的台灣早年國台語流行歌曲,十分適合映襯《茶花女》的悲悽曲折。

-

特別企畫(二) Feature

「非常內心」的流行音樂再構

鈴木忠志的《茶花女》將呈現近廿首台灣人耳熟能詳的台灣流行歌曲,這些曲子如何與《茶花女》的故事情節與表演結合,當然令人非常好奇。擔綱此次編曲重任的作曲家櫻井弘二,透露要將樂曲串起,必須將劇情與歌手、演員的狀況或前後關係作調整。而劇本中看似突兀的歌曲安排,也蘊含著導演透過拼貼重新詮釋劇情的用心。

-

聚光燈下 In the Spotlight 旅美編舞家

洪于倫 把詮釋的自由,送給觀眾

雖然出身企業世家,但旅美編舞家洪于倫不愛提這事,強調自己是家中的「藝術家第一代」,獨立性格鮮明。從小在媽媽簡靜惠的引領下接觸藝術、學舞不輟,洪于倫後來卻專攻心理學,直到有一天重新想起跳舞的快樂,才又重回舞蹈懷抱,選擇現代舞起步,還在紐約組了舞團。去年應舞蹈空間舞團之邀在皇冠藝術節與舞蹈空間舞團合作,洪于倫也首度在台灣展現自己的創作成果。

-

戲劇

「以子之矛攻子之盾」的戰爭

和只將文化創意視為商品的文創中心/絕對論者相比,《哈奈馬仙之hamlet b.》的創作者對所謂文創產業自然有更具批判性的思考,從劇中扮演哈姆雷特的演員所處的情境,與他所經歷的認同危機,我們大概也可以猜想,《哈》劇的創作者所必須面對的內在矛盾,對他們的挑戰也要遠大於在觀看者心中所引發的疑慮。

-

戲劇

論述的戰場 失溫的劇場?

兩個小時的夾敘夾議,雖然達到布萊希特所主張的「疏離效果」,全場觀眾不斷保持著故事外的冷靜思考,不過同時要提問的是:這是導演希望達到的完全目標嗎?

-

舞蹈

天光雲影間的生命顯影

林懷民以傾斜的舞台,營造自然現象中必然性與偶然性碰撞的契機,探索危機與平衡、偶然與著力之間,所開展的身體新的可能性;同時,又藉「屋漏痕」之意象所暗示的時間過程,利用投影在地板上幻化萬千的墨雲,演現時間與生命的流變。

-

劇場快門

《鄭和1433》舞台排練

攝影:許斌時間:二○一○年二月六日《鄭和1433》於戲劇院舞台 排練時,飾演說書人的唐美 雲在側台等待。

-

幕後群像

王希文 一把吉他 岔路開花

曾以電視配樂作品《曬棉被的好天氣》榮獲金鐘獎的新生代配樂工作者王希文,其實並非音樂科班出身,因高中開始學吉他而與音樂結緣,原本念政治系的他,也因此走上人生規劃外的「岔路」。在美國念了電影配樂後,返台成立了「瘋戲樂工作室」,將以音樂劇《木蘭少女》的重製,展開新事業的起步。

-

編輯精選 PAR Choice

揭開歷史塵封 再現台灣五○年代女兵身影

創作社編導周慧玲再度推出新作《百衲食譜》,取材自一九五○年代台灣第一批女兵的故事,一段被塵封的歷史。周慧玲與旅美編舞家余承婕共同創作,這回將在舞台上,以戲劇與舞蹈對位的方式,交錯過去和現代的時空身影,再現女兵們浪漫又心酸的生命情懷。

-

封面故事 Cover Story

久石讓 聲揚世界的和魂巨匠

縱橫樂界長達三十年,久石讓(Joe Hisaishi)最為人所稱道的是優美純淨、獨創性十足的旋律,以及獨立於電影人物的情緒與性格。更重要的,是他音樂中自然流洩出的異國風情,以及濃郁的日本和風。有趣的是,他的編曲技法與創作形式,卻是最道地的西方傳統。