Search 搜尋

-

新銳藝評 Review

新銳藝評 Review是作品,也是人生:《FAMILY TRIANGLE:二生三,三生萬物》打開「家」的可能

繼2022年的《三生萬物》後,洪千涵、洪唯堯、曾睿琁3人持續以人生在推進這部作品,催生出《FAMILY TRIANGLE:二生三,三生萬物》於今年度的臺北藝術節上演出,探討了後同婚時代下,同性伴侶的生殖議題。3位藝術家攤開了關係與生命:女同志伴侶千涵與睿琁想有一個有彼此基因的孩子,因此決定向千涵的弟弟唯堯借精求子,並由千涵懷孕生產。正如3人在排練場上不斷詢問彼此的那句:「你說的是作品,還是人生?」,血親、姻親、工作夥伴多重關係是困難的。在他們持續不斷地對話、協商裡,觀眾見證了作品,亦見證了他們的人生,以及千千萬萬懷抱求子夢想的同性伴侶,正以個人生命拓寬著倫理、律法框架之過程。 在「定義親子」這一題上,如何鬆動,抑或重新詮釋華人文化對香火和血脈堅固的想像,是這個議題中相當龐大的部分。當紅膠布將舞台一分為二,千涵與唯堯各據一側,從小在洪家所擁有過的物件、記憶或關係被以語言標定出來,散布於舞台上,沿著記憶形成自有邏輯的陣列。這些詞卡偶爾推過去一些,有時又挪回來一點,如集體主義下,華人社會中親人關係的界線多半不是黑白分明的。而在那模糊的分野中,存在著共有的可能性。 詞卡具象化了共享的樣態,當千涵用不同詞卡組合出「第一次洪媽媽大肚科學實驗」時,語言可以被重組,產製新的意義之特性,使人很自然地思考到,這與DNA的結構是相似的基因序列正是以A、T、C、G之排列組合構成了這個地球上眾多獨一無二的生命體。因此,無論血緣、基因,又或是共同的記憶和語彙,都是構成洪家的素材,既能在千涵與唯堯間流通,便能藉由唯堯,流通於千涵與未來的孩子間。

-

新銳藝評 Review

新銳藝評 Review赤裸的愛:反思《FAMILY TRIANGLE:二生三,三生萬物》中的倫理和親情

生孩子,這件看似理所當然的事,在這齣戲中被層層剖析,展現出其內在的複雜與真實。筆者於臺北藝術中心藍盒子觀賞了2025臺北藝術節作品《FAMILY TRIANGLE:二生三,三生萬物》。該劇由洪千涵、洪唯堯、曾睿琁共同創作,講述了一位同性婚姻中的女性,為了擁有自己的孩子,借助弟弟的精子孕育生命的故事。這個大膽且突破常規的決定,不僅揭露了親情、愛情與社會期待間的矛盾,也挑戰了傳統價值與家庭意義的定義。 整場演出細膩鋪陳情節,並以象徵性的舞台語言帶領觀眾一同反思自身價值觀。在第一場景中,3位角色共同穿上巨大的卵子服裝,手握紅色膠帶延伸至觀眾席。而律師角色從觀眾席走向舞台,模糊了演區與觀眾的界限。這種打破第四面牆的設計,使現場彷彿成為一場公共辯論。律師的提問直接觸及倫理選擇的難題,將觀眾從旁觀者變為參與者。 戲中不乏幽默對話,為劇情增添了生活化趣味。例如,姐姐與伴侶因孩子姓氏問題爭執,甚至用打乒乓球的方式決定名字。然而,隨著矛盾加深,姐弟與姐姐伴侶之間的激烈爭論揭開了每個角色內心的恐懼與不安。他們脫去身上的衣物,直白袒露內心掙扎,將親情、愛情與責任的矛盾展現得淋漓盡致,也讓觀眾不得不審視家庭的定義是否應改變。 多媒體影像的運用尤為出色。劇情以姐弟的成長背景為基礎,展現兩人深厚的親情羈絆。從小被教導互相分享的他們,長大後卻因姐姐提出的生育提議而打破了親情的邊界,激化了倫理與情感的衝突。舞台後方投影出「亂倫」等字詞,配合燈光變化與演員肢體語言,將弟弟內心的掙扎與矛盾具象化,讓倫理壓力直擊觀眾心靈。這種多媒體的運用不僅增強了視覺衝擊,也將角色的心理狀態清晰地傳遞給觀眾。

-

新銳藝評 Review

新銳藝評 Review《姬情晚宴/女子女子嗑》:談喜劇、與喜劇背後的虛構書寫倫理

《姬情晚宴/女子女子嗑》表面是一場朋友聚會,實際開啟了一次對「寫作如何占有人」的現場實驗。我帶著對喜劇的戒心入座,卻在笑聲的斷點裡被迫觀看文本的縫線:兩對伴侶的嬉鬧、酒局遊戲的推波、女主角群「子恩」與「彩婷」在曖昧與出軌之間游移,當「小萬」介入、當場景被後設地打斷時,劇場讓我讀到每一句台詞背後的潛台詞,讀到敘事如何被慾望推動。 萬聖節派對的設定帶來輕盈的節奏,酒精讓她們的語速鬆開,創作團隊選擇以情境喜劇的節拍包覆「出軌揭露」這個沉重節點,70分鐘裡舞台語彙並不複雜,卻精準服務於人物的張力:靠近與遠離是她們的兩種行走法,餐桌與客廳之間的位移,把關係的暖區與冷區標示出來,觀眾在躊躇中被推向下一個局部真相。我尤其在那些「腦內小世界」的片段被逗笑,角色與角色之間忽然掉出想像,話語被放大、詞尾被反覆咀嚼,把即將說出口的心事先拿到檯面試演。這一招使舞台同時顯露兩種時間:表層是派對當晚的線性時序,深層是被壓抑的心理殘響。當她們玩起「Fuck, marry, kill」,戲劇把觀眾引導到倫理的交界,遊戲看似隨口,卻暴露了評分與排序的殘酷:笑聲在場,判決也在場。更重要的是後設層的切入。當「小萬」以創作者的影子身分現身,劇本把我拉進一個棘手的創作倫理問題:角色究竟為誰而活。舞台上的人開始質疑她們被如何書寫,質疑誰在撥動她們的選擇。此時台詞像鏡面,將寫作者的慾望反射回觀眾。我在台下也被問到:我為何要看見這段姬情?我為何要求她們把隱密的渴望放到聚光燈下?戲以一種近乎調皮的方式提醒我,虛構能提供談論真實的安全空間,安全不等於無害,安全只是告訴我們可以承擔,仍要負責。這齣戲最迷人的地方發生在語氣與沉默之間,她們的對白經常半句懸空,剩下的半句讓目光去補,創作選擇把潛台詞拆出來讓我直視:關於階級的尷尬、關於外貌的比較、關於戀愛規則的無聲默契、關於「拉子圈」中互相辨識的暗號。拆解的方法藉由節拍與停頓堆出張力,當某個人端出和解,一個眼神就會把和解變成新一輪角力。 子恩與彩婷的靠近,並未被處理成道德宣判。文本讓她們先經過否認、合理化與自責,再讓群體關係承受回彈。這一條線驗證了一件事:愛在舞台上從不單獨運作,它牽動每個人的自我敘述,當兩人跨過界線,旁人的身分敘事也被迫重寫,戲讓我看到出軌作為「寫作事件」的意義:它迫使我們處理文本之外的後果。

-

藝@展覽

以藝術作為「化解」的儀式

台灣當代藝術家援引宗教內容為題材者並不少見,諸如民俗祭儀、形制或其演進史等都曾為人所用,已然形成一脈創作類型,彭弘智近期發表的《未完成之作》便將進入靈界的記錄編創成腳本,加入口白和舞者的即興表演,一探亡者的未竟之事。在這部90分鐘長的電影式影像當中,彭弘智以自身的直接涉入他是進入靈界尋找亡者的主體,也在過程中意外被觸碰到鮮為人知的成長傷痕,這和他過往主要透過宗教元素探討人與宗教關係的智性辯證,有著不同的路徑轉向。

-

四界看表演 Stage Viewer

四界看表演 Stage Viewer面向藝術也面向大眾 在坎波納格一起做夢

每年8月,北德表演藝術重鎮之一、位於漢堡的坎波納格(Kampnagel)皆會舉辦為期3週的「國際夏日藝術節」(Internationales Sommerfestival)。此藝術節向來以兩個策展面向聞名:前衛藝術和大眾文化。此兩個表面上看似不太互補的主軸,在策展人Andrs Siebold及團隊的規劃下,轉變成重新定義美學和社會邊界的方式。在今年55個類型各異的受邀節目中,有9個舞蹈與前衛表演、6個戲劇、31場音樂相關和其他9場類型混合的演出活動,散布在坎波納格和城市中的各文化場館舉辦,吸引了超過45萬名觀眾前來觀賞。

-

新銳藝評 Review

《解憂雜貨店》舞台空間的穿越實驗

從東野圭吾的小說,到日本電影、中國電影,再到如今的舞台劇版本,《解憂雜貨店》一路跨越媒介。電影多半依靠鏡頭與剪接推進情節,而舞台劇則以「空間語言」來完成時空的流轉。如何讓寄信者與回信者的聲音不再只是文本上的呼應,而能同時呈現在觀眾眼前,正是此次舞台劇最具魅力的地方。 劇情整體承襲原著的核心:關於家業與夢想的兩難,情感與自我實踐的掙扎,以及人如何在回首過往時安放遺憾。舞台版完整保留體育選手的故事線,讓「夢想與情感陪伴」的矛盾更貼近當代語境。這一支線並未出現在中日電影版本,卻在劇場中突顯,或許呼應了現代對「個人成就與他人關係」的敏感議題。 另一個值得注意的片段,則來自一位多年後回覆來信的角色他以善意隱去真相,不只是為了安慰他人,更像是對自己過往的和解。這使故事從單純的選擇辯證,延展為關於「善意如何彌合遺憾」的思索。

-

話題追蹤 Follow-ups

話題追蹤 Follow-ups慢動作中的力量

德國導演瑪麗.施列夫(Marie Schleef)的創作以挖掘被忽視的女性敘事出發,逐步發展出融合美學與女性主義觀點的整體實踐。透過具體戲劇作品案例,深入討論「空缺」、「留白」、「不可見」、「未知」與「未被命名」等概念,如何成為她美學語言的核心,來回應所處的劇場生態與文化脈絡。目前正在京都歌德學院駐村的她,應台北歌德學院之邀於7月18日來台演講,主題是「空缺的美學」,趁此機會,PAR特別專訪施列夫,分享其對劇場的思考與創作方法。

-

四界看表演 Stage Viewer

四界看表演 Stage Viewer穿越現實與幻想的地獄旅程(上)

人類對未知的恐懼與想像,始終蘊藏著無限的可能。近年來,全世界共同面對流行病毒的肆虐與國際局勢的動盪,人們對生存環境的不安更加深切,也因此激發出更廣闊的想像力。作為對社會動向最敏銳的一群,藝術家如何透過創作回應這個世界的脈動,並與觀眾分享心中的感受,已成為重要的課題,他們經過時光淬練、打磨而出的作品,正是人類表演藝術最真實且珍貴的寶藏。2025年8月初,日本東京新國立劇場(New National Theatre,Tokyo)全新製作、世界首演的歌劇 《娜塔莎》(ナターシャ)就是這樣一部傑作。

-

四界看表演 Stage Viewer

四界看表演 Stage Viewer穿越現實與幻想的地獄旅程(下)

《娜塔莎》歌劇在形式上最令人矚目的做法就是多語言的使用。主角娜塔莎來自烏克蘭,但生活在德國,因此她說著以上兩種語言,而阿拉托則以日語對應。多語言的做法是來自於劇本作者多和田葉子、指揮大野和士及導演克里斯蒂安.雷特(Christian Rth)等人的構思,不僅是形式上的實驗,而是關乎於歌劇主題核心與哲學觀點。

-

學習老人轉彎的隱喻

學習老人轉彎的隱喻餓。撞擊。///沉寂。

光/裂/血/線/Gaya/意志/箭頭/一。而後,是。是luqih。是dara的綻放,一種液體的凝視。是dowriq utux radan。是經緯的骨頭裂縫,一個數字的創口。銘刻。之前。在Gaya。無夢。無醒。 ///撞擊。聲音落地,骨頭先聽見自己。崩開的迴音沿著空洞反射,聲束互相咬合,一部分折返,一部分脫逃。碎片顫動,各自試探邊界,彼此碰觸,又各自讓渡。沉寂不是黑幕,它收納,它壓迫,它把聲音變成待用的張力。///空洞吞噬自身,留下有形的餘燼。luqih,綻裂的紋路從肌膚的淵底睜開。無眸,卻能凝視。裂縫彼此招呼,接力,延伸,把平原刻劃成可以通行的巢穴。dara的織網運轉,滲出一種溫熱的幾何,像血把線餵飽。 dowriq utux radan。聲音落地,石脈起伏。水晶體崩壞,微塵貼近睫毛。光線分列,像隊伍穿越狹谷。經與緯各自拉緊,線在中途斷裂,交點失守,又在旁邊重組。掌心按住砂土,三角浮現,弧線貼近血脈。熱量在邊上巡行,角與角彼此呼喚,像獸物在夜裡互認。秩序的創傷。裂縫走直路,刀口寫下日期。邊緣捲起,纖維牽引,新的結構沿著缺口攀升。我摸到疤痕,它像橋墩,承重,立場清楚。 Gaya轉身。山脊是她的脊椎,潮汐是她的呼吸。夢並不柔軟,夢有工地,有腳有手,有未完的梁。聽見石灰和鹽在夜裡結合,形成新的界面。魚群循著傷痕游動,樹根循著裂隙下探,城牆循著邊界起高。光再次穿透秩序的薄膜。薄膜不再薄,它增厚,它記錄,它規劃。看似熱的幾何,其實服從冷的尺度。當聲音退去,線條仍在運行,像河在河床裡換位。把額頭貼在地面,讓地面把我改寫。疤痕永存。Gaya合上眼皮,夢把地圖翻過來,新的經緯從裡面長出來。 在Gaya的無夢之夢裡,每一條alu已緊繃如弓弦,每一根waray註定其張力,潛伏於萬物未成萬物之前。bgihur,那非風的風,攜帶著bgiya的轟鳴與射擊的終寂,在空無中排演,演,演,演無限的預演,循環的虛空。 //刮痕//意識,那層薄膜。箭頭的尖端,既是眼,亦是刃。撕裂,為了命名。 而命名,即是囚禁。 於是闖入。人之為人。一個砥礪的動作,從Gaya的肉身颳去名為「意

-

回想與回響 Echo 讀者投書

回想與回響 Echo 讀者投書從以巴到台灣:文化交流如何孕育理解與希望

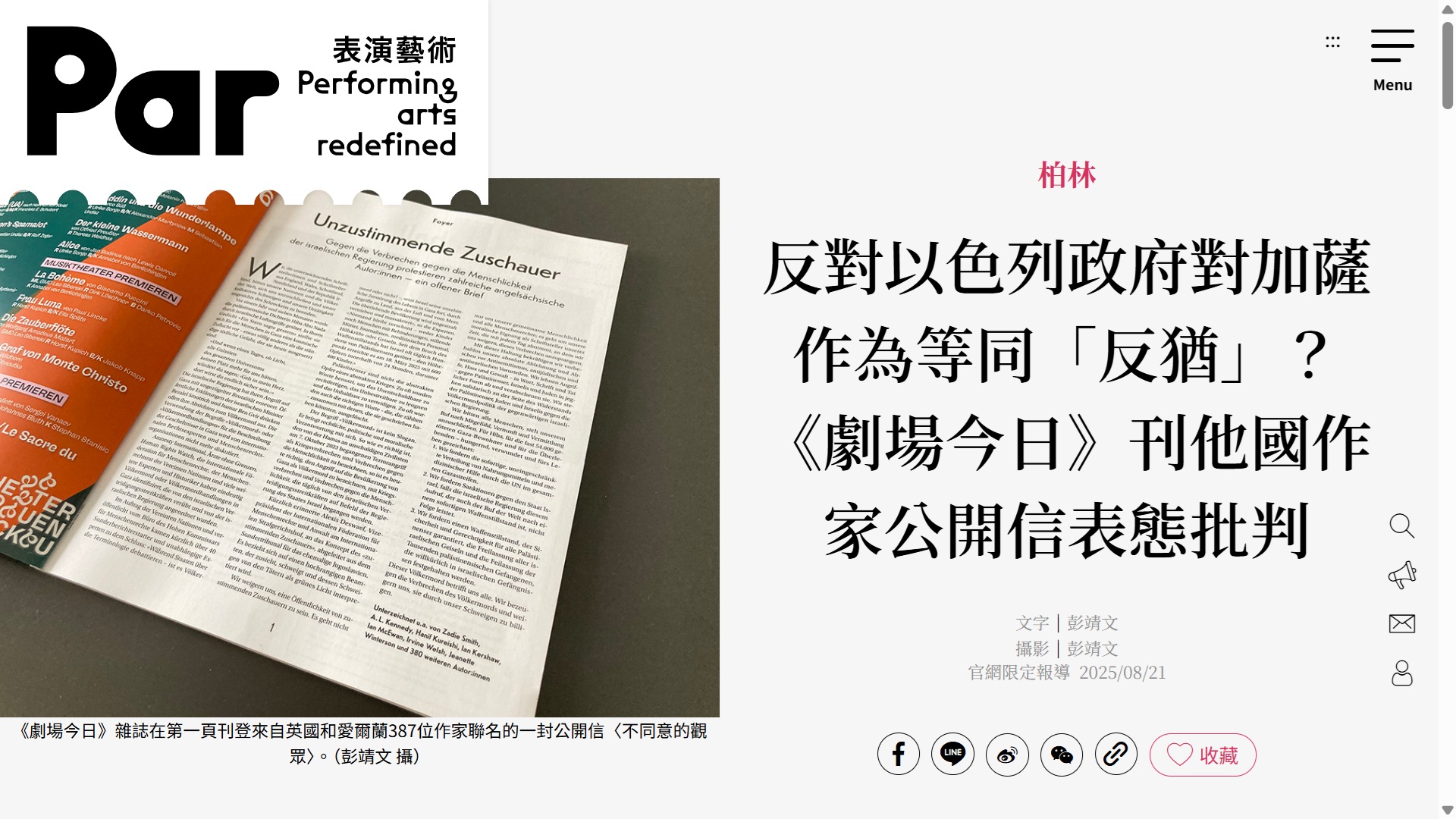

閱讀了貴刊於 8 月 21 日刊登的〈反對以色列政府對加薩作為等同「反猶」? 《劇場今日》刊他國作家公開信表態批判〉一文,深覺其中觀點值得進一步討論,因此希望藉此機會提供另一層面的思考。以色列深切尊重藝術與文化在社會中的角色。它們不僅展現美感與創造力,也同時映照出人類最痛苦的經歷。我們知道,藝術家、作家與文化界的聲音常常在語言無法承載之處挺身而出。他們有勇氣將悲傷、憤怒與渴望帶入公共領域,並把個人的情感轉化為共同的理解。 以色列深切尊重藝術與文化在社會中的角色。它們不僅展現美感與創造力,也同時映照出人類最痛苦的經歷。我們知道,藝術家、作家與文化界的聲音常常在語言無法承載之處挺身而出。他們有勇氣將悲傷、憤怒與渴望帶入公共領域,並把個人的情感轉化為共同的理解。 正是基於這樣的精神,我們仍須以清晰而沉痛的態度,鄭重反駁針對以色列的指控。以色列所對抗的並非巴勒斯坦人民,而是哈瑪斯,這個恐怖組織於 2023 年 10 月對平民發動大屠殺,屠戮以色列的家庭、綁架孩童與老人,甚至以張揚的態度公開散布其罪行影像。哈瑪斯至今仍將自身隱藏於平民社區、醫院與學校之中,將巴勒斯坦人民用作人肉盾牌。這種策略讓以色列人與巴勒斯坦人同樣承受苦難,而這場悲劇是我們不能忽視的。 和台灣一樣,以色列是一個開放、自由、民主的社會。在我們的國家,多元的聲音不會被壓抑:無論在劇場、報章或公共論壇,都能聽見尖銳的批評、充滿同情的呼籲,以及多元的觀點。民主的力量正體現在我們允許不同意見與表達,即便在戰爭時期亦然。我們相信台灣對此深有體會,因為台灣社會同樣建立在多元、韌性與自由之上。 也正因如此,藝術與文化承擔著重要的使命。它們不該被用來製造更深的分裂,或將整個群體簡化成單一的刻板印象。相反的,它們能成為橋梁讓痛苦得以呈現、讓同理心跨越邊界、讓想像力為不同的未來開創空間。藝術始終使人類能夠以「人」的身分彼此相遇,而超越一切其他差異。 在紀錄片《Prophets of Change》中,我

-

東京

東京隕石來襲! 翻轉東京的秋日藝術景觀

東京舞台藝術祭執行委員會宣布,將於2025年10月1日至11月3日,以池袋東京藝術劇場為中心,舉辦「秋之隕石2025東京」(Performing Arts Festival: Autumn Meteorite 2025 Tokyo)藝術節,首屆藝術總監由劇作家、導演兼小說家岡田利規擔任。 於首波公開節目名單中,包含:由岡田利規擔任編導、為被「所有」邏輯牽制的人們創作的舞蹈與戲劇作品《舞蹈評審的舞蹈》;東京藝術劇場與羅馬尼亞拉杜.斯坦卡國家劇院共同製作,由橫跨劇場與影視領域的演員佐佐木藏之介獨挑大梁的《Jonah》;劇場巨匠羅伯.威爾森與法國知名演員伊莎貝.雨蓓合作的獨角戲《Mary Said What She Said》,描繪悲劇女王瑪麗.斯圖亞特在處刑前夜的獨白;鬼才編舞家戴米恩.雅勒與雕塑家名和晃平合作的《Planet [wanderer]》;以及來自台灣莎士比亞的妹妹們的劇團與日本庭劇團PENINO共同創作的《誠實浴池》,呈現在海邊廢棄澡堂中無法見光的慾望預計將帶來日本國內外共15組作品。 岡田利規表示:「『隕石』指的是那些『尚未出現在此地的事物』,那些與日常迥異的存在。這些事物來到這裡,與我們相遇,提供全新的形式與思考框架,刺激感性與思維。」因此,首屆的策展概念,選擇以藝術與「現實」之間的關係為核心,因為人們所面對的「現實」會讓人不自覺地視為唯一、具有主導性的「現實」,然而這些「現實」其實都可以透過藝術被質疑或動搖,並從新的角度重新觀看,「秋之隕石2025東京」希望可以強調藝術所具備的這項作用。

-

路邊的日本人

路邊的日本人從音符到洋蔥,我的不專業料理療癒理論

為什麼會喜歡烹飪呢?因為這件事需要結合「經驗累積」與「腦力激盪」,非常有趣且具有挑戰性。例如某個食材加上哪種調味料會變成怎樣的味道?某一種食材應該怎麼煮、煮多久會變成怎樣的口感?曾經吃過令人驚豔的料理用了哪些創意、有什麼是可以偷師或可以舉一反三的?無論是簡單或複雜的菜式,我們都會先憑過往的五感記憶在腦中進行模擬,讓誕生的成品更接近於期待,有時也可能有意想不到的驚喜呢。

-

戲劇

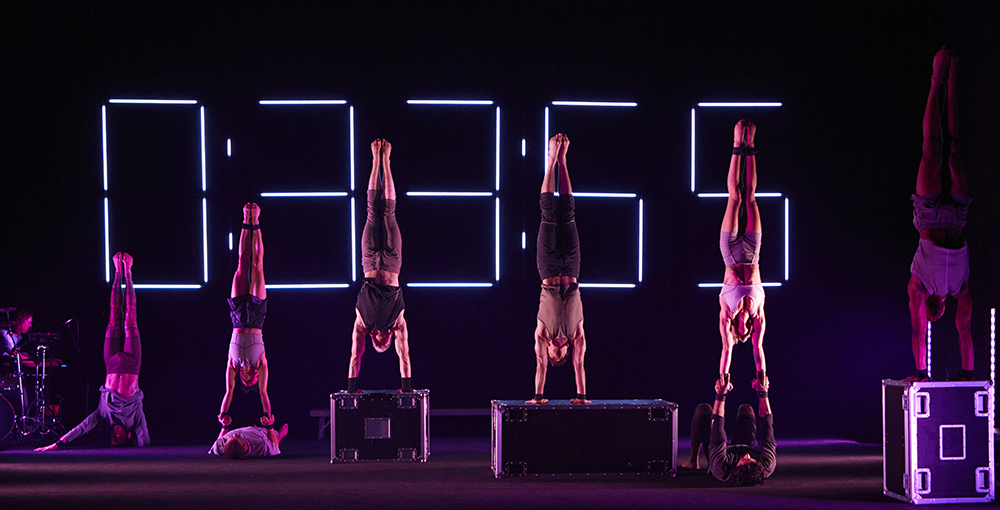

戲劇練習本身,就已值得搬上舞台

觀眾還未入場坐定,8位赤腳、身著日常排練服的表演者已經在場上暖身,有人倒立、有人翻身落地,有人抱著肩膀喘氣,汗珠順著手臂滴在黑色地版。這裡既是排練場,也是舞台。演員身後,是一座巨大的 LED 時鐘,冷峻白光顯示著「10,000:00」的倒數起點。表演還沒正式開始,空間早就充滿能量。 這是來自澳洲阿德雷德(Adelaide)、最具代表性的當代馬戲團隊引力神話馬戲團(Gravity Other Myths,簡稱GOM)去年首演的最新作品《一萬小時》(Ten Thousand Hours)。此作接連拿下2024年阿德雷德藝穗節「最佳馬戲表演獎」(Best Circus Award)以及2025年「評論人協會獎」(Adelaide Critics Circle Award)。今年10月將應FOCASA馬戲藝術節之邀,來台演出。

-

多倫多

多倫多加拿大各地藝穗節輪番上陣 在邊緣中走出劇場的下一步

7月初的多倫多藝穗節一結束,漢彌爾頓藝穗節與北灣的邊緣藝穗節便輪番登場,而密西沙加多語藝穗節則於8月底才剛落幕;這些僅是安大略省眾多藝穗節中的幾個例子。 今年3月至10月間,加拿大共有 23 個藝穗節,全都是加拿大藝穗節協會(Canadian Association of Fringe Festivals,簡稱 CAFF,1994 年成立)的成員;該協會的 34 個會員中另有 11 個來自美國。CAFF宣稱,加拿大是全球舉辦藝穗節數量最多的國家。

-

聚光燈下 In the Spotlight 演員

聚光燈下 In the Spotlight 演員黃建豪 不是那麼「成功」,還是繼續「嚎哮」

大學就讀國立中山大學劇場藝術學系,研究所畢業於國立臺北藝術大學劇場藝術創作研究所表演組,然後在研究所階段與同學創立劇團,持續創作超過10年。近期成立公司,並參與不同劇場類型、劇團的演出。這是「嚎哮排演」團長黃建豪的劇場履歷。 很順暢,且理所當然。 這麼說的時候,略顯慵懶姿態的黃建豪放下手上正在吃蛋餅的筷子,搖搖手,「才沒有,我研究所唸了7年。」每次休學時都覺得自己應該不會唸完了,「我都在說服自己,那張紙根本不重要。人家會做的夢是那種『醒來覺得自己還在當兵』的夢,我做的是『醒來發現我沒有拿到畢業證書』的夢。」話鋒一轉,他感謝起徐亞湘老師。一直畢不了業,其實是卡在黃建豪過於脆弱的戲劇理論,沒辦法通過必修課程,直到徐亞湘老師開設的台灣戲劇相關研究專題,讓他意外發現親戚曾製作台語廣播劇,於是到國家圖書館翻找報章雜誌,做成報告。「其實不大像報告,更像精美的尋寶故事。」或許看到黃建豪的認真,徐亞湘老師讓他過了關。 履歷上的洋洋灑灑,似乎不那麼理所當然地成功與順利。

-

話題追蹤 Follow-ups

話題追蹤 Follow-ups讓每個人都能用自己的方式,進入同一個場域

共融路上你和我:藝術實踐的一千道風景主持人:魏琬容分享人:張可揚、許映琪、王珩時間:2025年7月29日地點:台北國家戲劇院4樓交誼廳 近年來,「共融」成為表演藝術領域中被頻繁討論的關鍵字。從無障礙設施、口述影像、情境字幕,到針對特定感官設計的舞台形式,這些做法的共同目標,是讓更多不同身體狀態與背景的人得以進入劇場。然而,「進來」並不等於「參與」,也不代表「被理解」,在創作現場,共融意味著更多的事它是與觀眾建立信任的過程,是在作品內部為不同感官開啟入口的設計,更是讓創作者反思自己與社會、與差異的關係。 在這場由魏琬容主持的「共融路上你和我:藝術實踐的一千道風景」分享會中,3位長期投入共融實踐的創作者張可揚、許映琪與王珩分享了他們的經驗、方法與挑戰。從視障觀眾的口述影像,到應用劇場的感官引導,再到聾人舞蹈與社群建構,他們帶來的不單是技術上的排練過程分享,更成為一種對藝術與公共性的重新想像。

-

回想與回響 Echo

回想與回響 Echo說著爵士語言的,不一樣的美好

想來是不讓唱作俱佳的Ccile McLorin Salvant專美,今 (2025) 年兩廳院夏日爵士由羅妍婷六重奏打頭陣,端出了全場原創作品,「海拔之上」音樂會中有質樸親人的〈高地〉及〈On Your Side〉、畫景敘事的〈圈谷〉及〈火山〉、情感張力爆棚的〈潮間〉及〈沙丘〉、自由奔放的〈群島〉及〈山脊〉,儘管身兼詞曲創作、編曲、演奏、演唱的羅妍婷將這些作品定調為「將行走於不同土地的觀察與記憶寫成歌」,意在藉音樂帶領聽眾穿越時空的限制來趟「聽覺旅程」,但這旅途上最為秀麗明媚的不只是耳裡聽到的多姿聲響,還有她作為音樂創作者的內在風景。 筆者試圖回想當晚小而豐美的聆聽體驗,首先跳出的是羅妍婷那難以歸類的歌唱方式,雖說在既有的專輯作品中極少收錄爵士經典曲目,仍可聽見直到早前幾年的演唱風格、圓潤偏厚的音色(雖說能否以音色作為辨認標準仍是未定之說)、對擬聲吟唱的掌握力,都讓羅妍婷的定位較接近一般認知的爵士歌手,但她當晚清亮且不時帶有些許鼻腔共鳴的唱法,有幾個瞬間聽來像是泰武古調那般綿長繚繞,另幾個瞬間又像是凱特.布希(Kate Bush)與碧玉(Bjrk)的綜合體,既甜美又怪誕,然而當她以如此「非典型爵士歌手」的聲線唱起擬聲即興時,又讓人感覺游刃有餘,顯然光用歌聲,羅妍婷便已大大挑戰了熱中音樂分類學(註1)的聽眾,真是個好預兆!

-

焦點專題 Focus 澳洲名導莫辛斯基致敬電影大師費里尼

焦點專題 Focus 澳洲名導莫辛斯基致敬電影大師費里尼威爾第《弄臣》 從經典到當代的對話

在歌劇史上,威爾第(Giuseppe Verdi)的《弄臣》(Rigoletto)一直被視為劃時代的作品。它旋律優美,戲劇張力強烈,更因尖銳揭露人性與權力的黑暗面而廣受關注。今年臺中國家歌劇院將以《弄臣》揭開「遇見巨人系列」的序幕,帶來已故澳洲名導伊萊亞.莫辛斯基(Elijah Moshinsky)的經典版本。這部作品自1991年於澳洲歌劇院首演後巡演逾30年,至今仍是國際舞台的常青樹。而這一次,它將以嶄新的角度,向義大利電影大師費里尼(Federico Fellini)致敬,並與現代觀眾展開深刻對話。 作為威爾第「中期三部曲」的第一部,它以強烈的戲劇衝突與細膩的音樂語言,探討了愛與背叛、權力與人性的矛盾。臺中國家歌劇院藝術總監邱瑗補充:「這次的版本,不只是19世紀末20世紀初的作品,他談論的主題還是16、17世紀的題材,這麼遙遠得時空如何讓現代人感受其中要討論的價值觀是什麼?」她相信,透過莫辛斯基的重新詮釋,《弄臣》不僅能喚起觀眾對經典的共鳴,更能引發對當代社會價值的思索。

-

焦點專題 Focus 歌劇經典的背後——

焦點專題 Focus 歌劇經典的背後——由「詛咒」到《弄臣》

1850年4月,威爾第(Giuseppe Verdi,1813-1901)和威尼斯的鳳凰劇院(Il Teatro la Fenice,或音譯為翡尼翠劇院)簽下合約,將為劇院在1851年的嘉年華、四旬期間推出一部新作,劇本由皮亞維(Francesco Maria Piave,1810-1876)執筆。約雖簽了,但一切還在未定之天。4月28日,威爾第在給皮亞維的信中提到雨果(Victor Hugo,1802-1885)的《國王取樂》(Le Roi s'amuse),對其中的曲卜列(Triboulet)大表欣賞,並要皮亞維立刻在威尼斯進行有關上演許可的事宜。在皮亞維聽說6月應會獲得批准的訊息後,兩人開始工作,並有共識,若雨果原作名不被准許,歌劇將以「詛咒」(La Maledizione)為名問世。8月裡,情況有所變化;12月初,威尼斯傳來禁止這個作品演出的消息,威爾第大怒之餘,開始思考備胎,鳳凰劇院總監和皮亞維則決定繼續努力,與主管此事的委員會中一位委員討論,在3人努力下,於12月30日和威爾第簽下備忘錄。根據這份備忘錄,威爾第的《弄臣》(Rigoletto)有了今天的外貌:原作中的法國國王轉為曼圖瓦(Mantova)的無名公爵,曲卜列成了里戈雷托(Rigoletto),布蘭辛(Blanche)成了吉爾達(Gilda),其他角色的名字亦全部義大利化,並避開威尼斯仍有後代的家族名;原來打算以「詛咒」命名的歌劇,則改以主角的名字代替。1851年1月26日,皮亞維告訴威爾第大功告成的好消息。看似抹去法國王室背景的劇本裡,當公爵對吉爾達謊稱自己是個窮學生時,用了法文假名,殺手自稱來自法國的勃根第,應皆不是劇作家和作曲者無意的安排。1851年3月11日,《弄臣》在威尼斯首演,大獲成功,至今依舊是全球各地經常上演的劇目。 相較於《弄臣》自首演起即打響名號,其劇本來源《國王取樂》則命運坎坷。雨果原劇於1832年11月22日在巴黎首演,次日即被禁演,至1882年始解禁。《國王取樂》雖不能搬上舞台演出,文字卻得以付梓印行;雨果寫了一篇長大的前言,除對禁演令表達強烈抗議外,更闡述了該劇的文學戲劇理念。比對雨果的前言與《弄臣》,可看到歌劇彰顯了雨果的訴求:主角是位身障人士,更是位父親,他在朝廷恃寵而驕、促使國王做壞事的面目猙獰和回家面對女兒的仁慈關愛形成強烈的對比。在面對