Search 搜尋

-

特別企畫 Feature

《啞狗男人》 死去之後重新認識人生

這兩年以《美味型男》備受矚目的音樂劇全才梁允睿,成立了「紅潮劇集」,將推出創團作《啞狗男人》,透過本為聾啞的主角死後靈魂出竅,跟著警官辦案才發現自己認知的世界與他人有極大不同。梁允睿包辦編導與詞曲創作,透過搖滾流行的樂風,要帶領觀眾享受一場有笑有淚的音樂劇旅程。

-

特別企畫 Feature

歌舞風華發源早 移植、原創各自繽紛

日本的音樂劇發展發源甚早,可以溯及廿世紀初,更發展了獨樹一格的少女歌劇類型,迄今仍蓬勃不歇。而在西方音樂劇引入後,也發展出翻譯劇潮流,更造就了許多音樂劇明星。另一方面原創性作品也頗有質量,整體形成了劇壇的音樂劇盛景。但日本同樣也面臨觀眾群以年輕世代為中心難以擴展,以及原創作品不如西洋翻譯作品來得賣座等難題,令人好奇未來將如何發展。

-

特別企畫 Feature

星光加持助聲勢 資源跨界新契機

韓國的音樂劇產業相當蓬勃,除了觀眾人口眾多,更重要的是明星的參與加持與商業資源的不吝投入,甚至連國防部都徵召服役中的韓流明星來演出音樂劇,替國家「發聲」。對於這種「外來劇種」,除了引進原版演出,購買海外版權然後在地化,或自製原創劇目,都是韓國人駕馭音樂劇的方式,甚至大舉投資興建專門為音樂劇演出的劇場,或結合新科技開發新型態的節目,讓這塊大餅愈來愈大。

-

特別企畫 Feature

摸西方經典過河中 邊唱邊找自己的歌

雖然業界人士對中國音樂劇的未來市場信心滿滿,甚至天橋藝術中心也打造成專門的音樂劇演出場地,企圖結合其他約五十所劇院,營造「華人百老匯」的聲勢,但就實際市場表現來看,仍以引入原版經典劇的演出票房較為亮眼,翻譯中文版則面臨能否跨越語言、文化藩籬的諸多挑戰,而原創劇目仍難脫「話劇+唱」模式,讓觀眾頗為遲疑。

-

話題追蹤 Follow-ups

點亮那照見內在深處的燈

一九八○年代的台灣小劇場,因陳偉誠與劉若瑀的引入,波蘭劇場大師葛羅托斯基的訓練方法成為當時演員訓練的顯學之一,迄今仍有多個團隊與個人循此脈絡而行。今夏,陳偉誠與劉若瑀的優人神鼓均舉辦葛氏相關工作坊,後者更邀到葛氏嫡傳弟子湯瑪士.理查茲,帶領「葛羅托斯基與理查茲研究中心」團隊來台進行。兩者工作坊異曲同工,透過肢體或歌唱,帶領成員打開探尋自我內在的路徑

-

話題追蹤 Follow-ups 專訪「葛羅托斯基與理查茲研究中心」總監

湯姆士.理查茲 真正學會先人教導 才能帶著智慧前進

出身藝術家庭的理查茲,芭蕾、現代舞、古典樂或爵士樂等雖然學習,但對他而言,都像一個又一個的盒子,必須去適應盒子的形狀。直到遇到葛羅托斯基,黑白混血、一直找不到認同的他,才「在一個來自波蘭、蓄著大鬍子的老人身上」,遇見了非洲的家鄉。因為葛氏在他身上看見「有機性的萌芽」,從此他成為葛氏的嫡傳弟子,而他也在葛氏離世之後,繼續帶領成員探索先人的智慧,他說:「與葛羅托斯基工作的經驗,是我作為一個人的核心,也是身為表演者的核心。」

-

四界看表演 Stage Viewer

屬於柏林的《正義法則》 異質聲音同台紛陳

自雙總監雪敏.朗霍夫與彥斯.希列接手領軍柏林馬克西姆.高爾基劇院,喊出了「後移民時代劇場」推出了一系列與身分、族裔、移民、城市議題息息相關的作品,眾聲喧嘩、各自表述,是高爾基劇院的舞台上陳述歷史的方法與途徑。而該劇院導演雅爾.羅恩五月發表的《正義法則》,卻也突顯了「後移民時代劇場」的兩難,包容了紛繁嘈雜、異質多樣的聲音,其力量也可能是相互消融。

-

四界看表演 Stage Viewer

和諧樂聲中,提點生命差異的雜音

在今年愛丁堡藝術節演出的《向前,走!》,是比利時當代舞團編舞家亞蘭.布拉德勒與導演法朗克.范萊克合作的作品,從一個軍樂隊的彩排開始,透過微觀一名老人與樂團的衝突、角力與合奏,突顯群體與個體之別。比利時演員溫.歐普茹克在劇中演出齊整的銅管樂隊的「他者」,透過對樂隊成員插科打諢的質詢,在同質的樂隊中讓個人的異質性逐漸顯露,他們私密的慾望、愛、苦痛與脆弱。

-

企畫特輯 Special

一步一腳印 用心建築藝文天地

對國內藝文環境著力甚深的台積電文教基金會,在暌違九年之後,再度贊助阿姆斯特丹皇家大會堂管絃樂團訪台演出,可見其推展精緻藝術的用心。除此之外,更不能不提基金會經營將邁入第十五年的「台積心築藝術季」,結合「藝文推廣」及「社區營造」兩大方向,多年來活動的腳步遍及新竹、台南到台中,每年三月到七月呈現一系列的藝文展演,提供非台北地區的民眾豐富多元的藝術體驗,讓社會整體的心靈得以提升。

-

藝視窗 News

藝視窗 News「高雄春天藝術節歌仔戲系列活動」徵選團隊與劇本

【台灣】 「高雄春天藝術節歌仔戲系列活動」徵選團隊與劇本 高雄市政府文化局長期經營歌仔戲表演藝術創作資助及觀眾開發培育,並自2010年起於「高雄春天藝術節」歌仔戲系列活動中,樹立傳統藝術戲劇新舞台。為鼓勵更多人才投入傳統戲劇創作,開創新型態表現手法及全新風格,以期帶動傳統戲劇產業永續發展,特辦理歌仔戲劇本創作徵選;並且徵選2016、2017兩年期團隊,主題為「世代傳承」,期能培養新生代演員。劇本徵選收件期間自2015年12月1日至 2016年1月15日止,詳情可洽07-2225136轉8334。二年期團隊徵選收件期間為:2016年自即日起至10月15日止;2017年甄選收件日為2016年8月15日至9月15日止,詳情可洽07-2225136轉8530。 「新銳!Play 第一屆家樂福夢想舞台資助計畫」徵件 家樂福文教基金會成立20年來長期與台灣藝文團體合作,年年舉辦精彩、大型表演節目,以實際行動支持藝文團體,用文化藝術與社會大眾交朋友,也期待可以給予台灣表演團隊幫助,於是提供一個永續、具指標性的資助計畫「新銳! Play 家樂福夢想舞台資助計畫」。此計畫即日起展開徵件,收件截止日為11月30日,申請之計畫演出時間為2016年5月1日至2017年4月30日之間,以音樂戲劇類表演為限。詳情請參www.carrefour.org.tw,或洽詢02-28981999轉8633邱小姐,8637張小姐。 衛武營舉辦「眾人的藝術中心」國際論壇暨專業藝術管理工作坊 今年的衛武營玩藝節,也將在活動其間,舉辦「眾人的藝術中心」國際論壇暨專業藝術管理工作坊。10月24、25日兩天的國際論壇,以「藝術與教育」與「藝術創作」雙面向切入,邀請英國南岸藝術中心(SouthBank Center)副藝術總監Shn Maclennan、法國Le Lieu Unique藝術總監 Patrick Gyger與dreamthinkspeak藝術總監Tristan Sharps,進行公民論壇、國際專題演講與工作坊等重量級的國際論壇活

-

藝活誌 Behind Curtain

藝活誌 Behind Curtain摘去眼鏡看3D

《華麗上班族》一方面是3D電影,觀眾感受自己身處其中。可是,它又是一部「一景到底」舞台感很強烈的電影。不管出現醫院、颱風天、地鐵、超商、高速公路,酒店,所有場景全是搭在一個攝影棚裡。例如片中的辦公室,雖沒有牆壁的區隔,視覺上就是很大的牢籠,觀眾不是看演員在裡面上班,而是感受在一個失去自由的空間裡所承受的心理壓力。

-

藝活誌 Behind Curtain

藝活誌 Behind Curtain與藝術家的書桌 連線

書桌,寫字檯,家具的一種。 書桌,存放文書用具,閱讀的媒介。 書桌,是屬於個人的私密空間。 書桌,它孤獨的存在,面對的卻是海闊天空。 劇場中,我們看見五花八門的作品。雖然工作型態漸漸改變了書桌的樣貌,傳統的抽屜、紙筆,無形中已變成了樂器、鍵盤甚至電腦,但完成前,即使創意多麼天馬行空,最後還是需要一方田地,靜靜將紛亂的思緒梳理整齊。 書桌,是創作者與作品之間拉扯的橋梁。 透過與藝術家的書桌連線,就像透過他們的視界一樣, 讓我們看見作品如何誕生,看見另一種想像。

-

藝活誌 Behind Curtain

林桂如 百變鬼靈精 處處都可成書桌

出身學院科班、也縱橫劇場音樂的作曲家林桂如,寫曲之前會把所有靈感來源攤放在書桌上,隨手激盪創意;等到正式進入寫曲,就需要一個大書桌,擺上樂曲每部分的結構,此時圖書館的大桌便成她的工作平台。而家中將想像的聲音實際演練、實驗出來的鋼琴,則完全走實用風,一切布置只為了方便創作。林桂如其實是一位只要讓心安靜下來就可以工作的作曲家,無論在任何地方,她都可以寫出驚奇的音樂,創作靈感可謂信手拈來。

-

藝活誌 Behind Curtain

李銘宸 我的生活 就是我的書桌

彼得.布魯克曾說,在家做的功課就是為了拿到排練場丟掉。李銘宸謙稱自己雖然尚未領會箇中奧義,但這話確實是他創作的圭臬,且嘗試以各種方式實踐。身為導演,書桌並非主要工作場所,排練場才是,甚至路上聽到看到,都是功課。也試過排戲前後在書桌大量工作,發現不適合自己,「有時光是我前往排練場路上想的,都比我在書桌前想的更有用更好玩,甚至排練內容跟我設想的完全方向相反。」

-

藝活誌 Behind Curtain

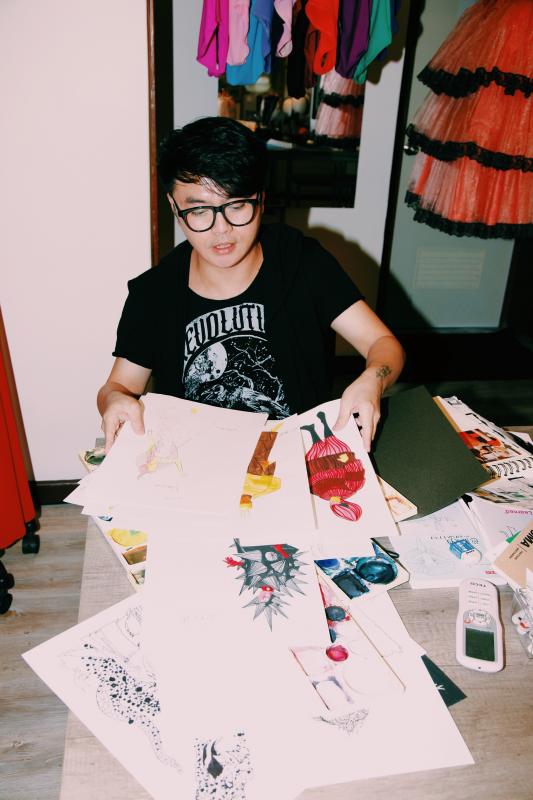

林秉豪 滑著工作椅 在不同的角色中轉換自如

身兼多種身分的林秉豪,有一張大大的書桌,電腦、畫筆、顏料速寫本都放在桌邊,空出超過二分之一的桌面留著畫畫、擺放參考資料。美術出身的他,喜愛紙的質感,他說說:「因為可以保存,所以喜歡手繪。」豐富的圖稿,是他積累的創作成績,而在這張書桌前,他帶著耳機邊聽音樂邊畫畫,優遊在自己的創作世界,在不同的角色中轉換自如。

-

藝活誌 Behind Curtain

腦殘山水 破除水墨傳統的鬼魅

早年以顛覆批判的行為藝術與攝影聞名的姚瑞中,近年居然拿筆畫圖,畫的還是「山水畫」!但用原子筆畫的山水谿壑,姚瑞中不改惡搞風格,在展覽「腦殘遊記」中,他將過去針砭政治、歷史所做的行為與影像攝影融入繪畫,揶揄當年的揶揄。他還加入當代視覺語彙如視窗和漫畫對話框,破除傳統水墨的結構,「台灣的水墨不能被中國傳統的鬼魅籠罩,即使是繪畫,我還是在談認同的問題。」

-

藝活誌 Behind Curtain

主題影展正發燒 搬演人生百樣情

時序進入十月,也踏入了影展的熱季!三檔小而澎湃的主題影展:「國際酷兒影展」、「國際女性影展」與「國際民族誌影展」,分別都有幾部與表演、音樂相關的影片,隨著歌聲與戲劇舞台鋪展開來的人生故事,正宜在秋光中沉浸欣賞

-

藝活誌 Behind Curtain

學會聆聽 放鬆心情也培養專注

世事變化萬千,浮沉於世的我們,如何找到安定專心的方法?聽音樂,無疑是個有幫助的方式,這兩本CD書,《不是說好了嗎》透過可愛繪本與優美音樂,讓你學習沉思、體悟與想像,《專注力 效率UP!》,教導你如何藉由聆聽音樂來訓練專注力,以發揮才能、提升效率。

-

節目掃描 Performance schedule

《Cross Life 迴》 輪迴重生中的人生功課

如果人類出生就注定終將死亡,我們應該如何看待這一生?人體舞蹈劇場今年再次挑戰生命議題,以《Cross Life 迴》為主題,靈感源自於美國精神科權威醫師Brain L. Weiss在《紐約時報》的暢銷著作《前世今生,生命輪迴的前世療法》Many Lives , Many Masters,挑起了人們對生死、輪迴的好奇與迷惑。 《Cross Life 迴》由兩大軸線交互串連而成,在不同的時空、不同的種族、不同的國度中,看見同樣的生命歷程:出生、友誼、愛情、工作、衰老、死亡。整個作品將分為十個段 落,包括了〈期待/臍帶 Expectation/Umbilical Cord〉〈錯位 Exchange〉〈歌頌 Celebration〉〈謎 Mystery〉〈緣分 Attachment〉〈誰是老大 Who is the Boss〉〈物換星移 Time Flies〉〈凋零 Fading〉〈終點 Death〉〈循環 Circle〉。藝術總監俞秀青希望能夠透過舞作傳遞「輪迴」帶給她的體悟,透過舞台裝置、多媒體影像、戲劇與舞蹈的方式,經歷一段段生命之旅,在不斷的 輪迴重生之間,探討人類生命的真諦,這是每個人最重要的人生功課。

-

節目掃描 Performance schedule

以舞療癒 三位新生代編舞家的「自我對決」

舞蹈家們在舞台上的「自我對決」會是什麼景況?組合語言舞團新銳創作展「ID迷藏」便邀請了台、美三位優秀新生代創作者,以舞蹈治療的觀點,檢視生命中的陰暗角落,並展開自我內心的對決與質疑。 三位編舞家分別是來自台灣備受肯定的新生代創作者田孝慈、在美國創立 Yung-LiDance 的陳詠俐與美國紐約著名舞團Kate Weare Dance Company擔任排練指導的 Doug Gillespie。 陳 詠俐的《潛行》來自社會心理學家艾美.庫迪(Amy Cuddy)的「姿勢決定你是誰」理論。舞者藉由姿勢,假裝為自信有力的模樣,再透過不斷持續的運作,直到內化為身體的一部分,成為真正的自信。田孝慈的 《洞》則從內省的角度出發,檢視與探索自身生活中所出現的「情緒」與「漂浮感受」的狀態和行為發生的原因,演繹生命黑暗洞穴可見的靈光。Doug Gillespie的ECHO則是一場內心的心靈對決,聆聽到心靈裡那些微小的回音,透過獨舞的肢體表達內心掙扎、對抗、衝撞到協議的過程。