新點子劇展

-

特別企畫 Feature 德國:焦點劇作家

羅蘭.希梅芬尼 測量當代的存在困境

從劇場實務出身的希梅芬尼,劇作向來有高度劇場性格,他同時運用了戲劇的與反戲劇的元素(如使用敘述而非對話、消解傳統戲劇角色、描述挑戰搬演等)展開劇作的豐富可能性。但戲劇形式實驗不是他創作的出發點,對他而言「人」、「個人」才是「劇場的主題」。將由導演廖若涵搬演的《阿拉伯之夜》是希梅芬尼的代表作,更是他近年致力於敘述劇場的開端,透過劇中五個角色彷彿偶爾與彼此擦身而過的獨白,處理「被自身存在困住的人們」。

-

即將上場 Preview 翻轉田納西.威廉斯

劉守曜《我的洋娃娃》 讓女人展現自主

去年應日本利賀藝術節的亞洲導演競賽之邀,以田納西.威廉斯小品《滿滿廿七輛貨車的棉花》為題,導演劉守曜演出了《我的洋娃娃》。原作雖是講男性對女性的壓迫和歧視,但在劉守曜的詮釋中,則為劇中女主角翻轉色彩,更具自主權。

-

編輯精選 PAR Choice

《戀曲2010》 訴說此時此刻

羅大佑以歌為十年下註解,使創作本身存在濃厚的歷史觀照,李銘宸也許有類似的意圖,他著眼的歷史,卻與一般人想像的無關。「『能不能輕輕地為你唱首歌?』我最希望做到的是這個。」「我希望大家帶著這觀看的可能性去理解一首歌或一些事件。我會希望在這樣的命題之下,提供大家體驗或觀察社會景況的一種眼光或感受。」李銘宸淡淡說著:「我用這個方式訴說我所處的此時此刻。」

-

聚光燈下 In the Spotlight 故事工廠藝術總監

黃致凱 回歸初衷 繼續做夢

身為李國修的得意弟子,黃致凱在李國修病逝、屏風表演班宣告無限期暫停演出後,與資深團員另組劇團「故事工廠」,繼續李國修未完成的戲劇夢。卅歲以前的他,人生一直在獲得;卅歲以後的他,面對的是失去。現在,每天睜開眼睛,都強烈感覺到更接近死亡一步,所以,他要擁抱當下,更用力地生活。

-

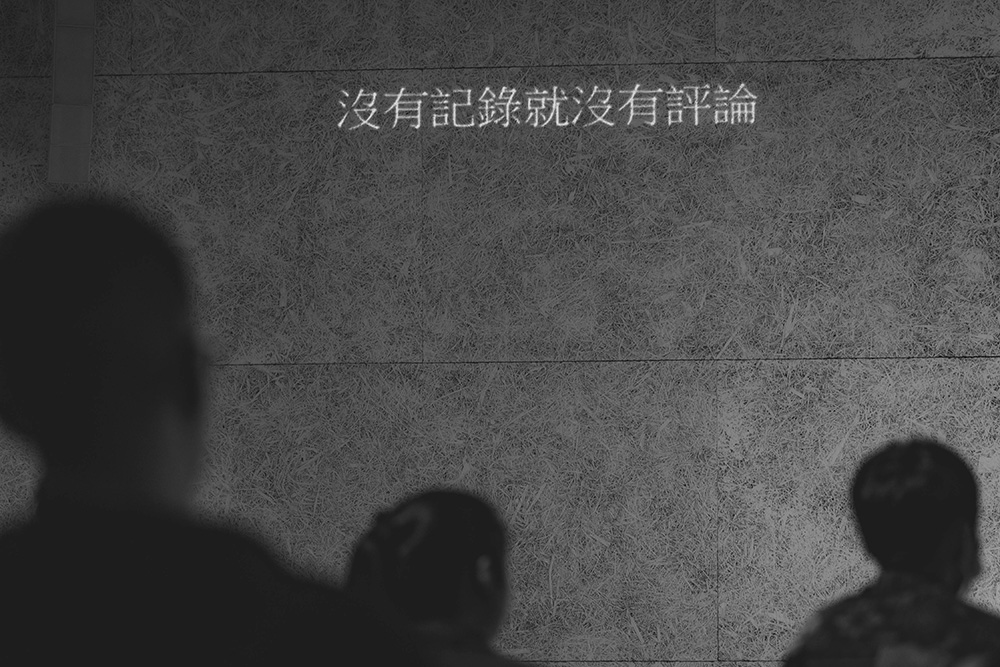

評論座談 REVIEW 創造藝術?服務藝術家?

「關於策展這件事」座談摘要

源於博物館/美術館中擔任展覽策劃者的「策展人」(curator)職銜,不僅在當代藝術中被強調其角色重要性,近五年來,台灣表演藝術圈也逐漸時興策展人一詞,它被運用於官方大型藝術節或民間獨立展演中,作為計畫主持者在概念與實務上的自我詮釋。然而對劇場來說,策展人/策展是一種什麼概念,它所涵蓋的工作內容又是什麼?它與視覺藝術策展人有何不同,又或者它如何區別於藝術總監、節目策劃、製作人等職務? 今年新點子劇展「一代粉絲:JAPAN」,兩廳院邀請林人中策展,以強調概念先行的規劃方式,邀集楊景翔、廖俊凱、葉志偉、陶維均四位導演在主題框架中進行創作,在前製期透過策展人與導演共同討論的過程,定案節目內容與創作方向,呈現出個別節目與整體劇展間的對話狀態。以此為例作為一種策展方法,它是否有其他詮釋的可能,策展工作與單一作品的生產情境意味了什麼? 刊邀請臺北藝術節藝術總監耿一偉、視覺藝術獨立策展人秦雅君及新點子劇展策展人林人中,分別從各自的策展實踐經驗中,論述策展人/策展的定義、可能以及想像。

-

演出評論 Review

要翻新前需要先理解

回顧當年那些人所做的那些事,冀望這些新導演能從前人經驗學習到什麼,理解到什麼,甚至推翻什麼,超越什麼,前提是要翻新前需要先去理解,並重新思索台灣劇場面對演員訓練貧乏的瓶頸,似乎是在時光流逝中,台灣現代劇場所能承續下來、令人拭目以待的未來,且不用等到世界末日那一天的到來!

-

焦點專題 Focus 導演文本解讀

《變奏巴哈》 一條穿過現代文明的河

我第一次讀完全劇,最強烈的印象是覺得這齣戲像是一條大河。這條河,穿越了現代的都市文明。我最想做的其實是回望,原劇的「切片式的情境」,設定的時空是一九八○年代台北現代化之後的都市生活雛形,但其實經過了將近卅年,那個剛剛開始萌芽,人與人關係開始疏離的面貌沒有改變,除了科技產品之外,所有的情境和當初一模一樣。

-

焦點專題 Focus 導演文本解讀

《瑪莉瑪蓮》 如鏡相映的戀人絮語

《瑪莉瑪蓮》這個文本作為九○年代的小劇場經典絕對有其分量感,劇中只有兩個演員,兩個角色關係的沉重和膠著,幾乎令人窒息。閱讀的過程中我感覺到自己始終不斷將自己的情感經驗與之對照,我相信這個文本的呈現肯定有足夠的力量牽引觀眾去檢視或投射自己對情感的態度。對我來說這正是作為一個導演最令人振奮的工作。

-

焦點專題 Focus 導演文本解讀

《無可奉告》 打屁語言背後的世界末日

打屁,劇作家在窮極無聊的台灣生活經驗中,體認到台灣語言與打屁文化的譏諷與無奈。我們填補所有的生活。就像裝潢房子的發泡劑一樣,只要一點點就能膨脹到塞滿空隙。我不批判,讓所有我們認為無意義的話語,沉積、發酵。累積那不得不的聚會與承諾,其實就只為了最後一次的爆發。

-

編輯精選 PAR Choice

時空與記憶的新世代表述

今年的兩廳院新點子劇展,四檔節目中有三檔節目由七年級編導出馬:許哲彬的《0920002012》以手機建構世代的記憶,透過一則寓言般的通俗愛情故事,延伸探討溝通失效的末日光景。楊景翔的《據說有戰爭在遠方》在通俗的敘事架構下,通過劇本段落的重複、倒轉,探討現代人集體失憶的現象。廖俊凱的《逆旅》改編郝譽翔的自傳小說,透過作者書寫父親的流亡身世,探問離散的歷史,質疑國家機器的宰制。

-

藝文人生

鴻鴻 零碎中拼出的詩

身兼劇場和電影導演,詩人,老師,同時也是多個影展或活動的策劃人。鴻鴻的一天很難談得上規律。因為牽涉範圍廣,行程也彈性十足。突發性的會議或訪談擠滿密麻行事曆,從臺北市北區到南區,精準嚴厲社會批判到排練自己的導演作品。鴻鴻的一天,有點像小時候聽電台廣播節目,雖然放的歌一首都沒聽過,但點歌的人想講的話大都相同。

-

戲劇

絕望之為虛妄 正與希望相同

《荒原》無疑是王墨林近年來所編導的最為成熟的作品。鋪滿整個實驗劇場台面的廢舊報紙,幽暗而明滅不定的燈光,營構了一種寥落、沉鬱的氛圍;詩性的台詞產生一定程度的抽離作用,防止演員情感過分沉溺於其中;生命行將走到盡頭的緊迫感,促使作者和他筆下的人物,更加急切,更加專注地叩問:何為人生意義?何為終極信仰?

-

戲劇

舞場裡的骷髏

面對一場其實是由左翼知識人所編織出來的革命場景,理想/幻想/憧憬都不免化作破碎的身影,在毀壞的烏托邦廢墟前徘徊浪盪,畢竟,那是過高的浪漫現實主義。然而,迫在眼前的是,與此同時,「革命」已是一種無法抹去的渴望,就算再少的變革,能夠擊碎「解嚴」之於「戒嚴」的虛妄性,都是《荒原》中的一絲生機。

-

戲劇

這樣的孤寂,太文明。--評五節芒劇團《荒原》

若以劇場主體的觀點而論,《荒原》的文字思維層次,拉到了文學鉅作的高度,但劇場語彙,少得可憐這可能是一種刻意的選擇(或說矜持)。「那個烏托邦還在嗎?」戲裡的柱子真的哭了,我的確一度被感染。但我深知,劇場不是救贖的道場或聖壇;《荒原》裡的文字、台詞如此蒼白,觀眾從何理解曾經千帆過盡的色彩?

-

演出評論 Review 人生在世,豈「吃飯」而已?!

演出評論 Review 人生在世,豈「吃飯」而已?!評兩廳院新點子劇展「湯顯祖 在台北」

古時每年中秋,蘇州虎丘曲會中「穿雲擊石」的唱腔表現,此時此地的觀眾自然不能期待──這若從策展角度的「潛意識」推斷,真叫人既痛且嘔;然而,三團編創者竟能新編文本,各以其認同的角度,採用不同的策略與湯氏對話──而且還不盡能求得知音,其情真摯,是正值得喝采!

-

焦點專題 Focus

愛情豈是百憂解? 「臨川四夢」故事新說

相對於湯顯祖以夢入戲的創作特色,《玉茗堂私夢》主要以戲回應夢的意象,劇中既是夢夢交錯,還有戲戲交台:杜麗娘夢醒處,正是淳于棼入夢際,也是女演員拒絕上台時。劇中戲劇和人生互相接棒,不只呈現真實與虛構如鏡像,也讓兩者在互映、互涉之餘,互相糾纏、互為因果。

-

焦點專題 Focus

好個風月兩無功!

《掘夢人》這個戲,本於湯顯祖《牡丹亭》的〈回生〉,演的是柳夢梅受杜麗娘之託為她啟墳的過程,這驚世的「還魂」之舉,在大劇場的全本架構中,往往像過場戲,但在戴君芳導演看來,牡丹亭後花園的這條回生之路,足以通透於一個個好色知情的夢境(即《牡丹亭》、《南柯記》、《邯鄲記》),明寫柳夢梅,隱射湯顯祖。

-

焦點專題 Focus 導演的話

湯顯祖與榮格的「夢的解析」

榮格認為,「原型」是古今中外人類共通的特質,是支撐集體潛意識存在的元素,而「原型」當中很重要的組成元素「本我」,則是人類意識與潛意識完美融合的完整內心世界,「本我」時常在夢中以各種形式呈現。這之間種種說法,與佛教的觀點不約而同,更與《南柯記》息息相關,因此,我們將榮格探討「原型」,探討「自我」與「本我」之間的連結,也融入劇本之中,使東方與西方的觀點不期而遇,進而使作品更為豐富。

-

即將上場 Preview 豫劇、南北管、崑曲 現代劇場裡再創新

「新點子劇展」 掘探角色的內心幽微

無論傳統戲曲的形式如何講求實驗創新,最終還是要回歸內容,講一個讓人心有所感的故事。今年兩廳院「新點子劇展」脫穎而出的三齣劇作,台灣豫劇團《劉青提的地獄》、野墨坊《大神魃》及二分之一Q劇場《半世英雄.李陵》,除了分別以豫劇、南北管、崑曲為傳統元素,揉合現代劇場手法,賦予傳統戲曲創新表演美學外,更不約而同地強調文本角色內在的探索,企圖在傳說、歷史、神話杜撰的虛構情節中,找到與當代觀眾對話,共鳴共感的真實情感經驗。

-

戲劇

在歷史的脈絡中「談情」

導演在舞台空間運用上,稍嫌保守,但對於節奏的處理,相當有效,結束之前,兩個演員分別在橋上和池中緩緩旋轉直到暗場的畫面,暗喻歷史情境的無止無盡,人性的安睡其中,既是無奈傷感,也有沉重批判,令人動容,是十分難得的劇場經驗。