外表坊時驗團

-

演出評論 Review

因為如此不完美,而致完美!

四名演員,不論老將、新人,均有相當誠懇、真實的當下感,而台詞的白話貼切,融合在台上台下的交流之中,節奏聽來又有散文的韻味。不管我有多不願將這種種優點,歸功於主角的魅力,但我仍必須承認,主角確實有著台灣劇場少見的懾人魅力!偏偏,這是靠劇場條件的不完美,才得以全然呈現。

-

戲劇新訊 實力派演員林如萍、安原良助陣演出

簡莉穎編劇新作《春眠》 試探人性的模糊曖昧

以加拿大作家艾莉絲.孟若(Alice Munro)的短篇小說〈熊過山來了〉為藍本,活躍於劇場的七年級編劇簡莉穎新作《春眠》,藉由一對夫妻數十年婚姻生活中的波折,包括丈夫的工作、外遇、妻子的失智症、住進安養院後的日子,和另一名男病患發展出來的情感關係等,試圖趨近真實世界中人事物的相對性與模糊曖昧。簡莉穎以「不確定的事物」為改編策略,劇中人物的行動,甚至行動的悖反,亦即他們行動並不一定代表他們的內心,切合我們對人的理解與不理解。劇情由兩個人的一生記憶展開,但不編年紀事,重大的快樂與悲傷不斷並置流轉對照;加入了不全知的敘事者,維持疏離的距離,演員從一個角色滑入另一個角色,場景只有在需要的那一刻才會存在。 《春眠》由新生代導演黃郁晴搬上舞台,演員集合了北藝大戲劇系表演老師林如萍與暌違劇場許久的資深演員安原良,劇本之中所有快速轉換、消弭的景致都透過演員的聲音和姿態呈現,一切回歸到演員本身。排練至今,導演、演員與編劇彼此之間的討論、發展,為劇本增添不少血肉,也脫離了原著的敘述框架。該劇從排練到呈現都在外表坊的363小劇場發生,導演與演員在同一個空間待上夠長的時間去發想、沉澱,並活在其中,演出更像是演員和觀眾,同時分享一個秘密、一段旅程。

-

幕後群像 舞台燈光設計師

幕後群像 舞台燈光設計師李建常 跟著旋律 讓燈光起舞

大家都知道外表坊時驗團團長李建常會編能導擅演,但如果在哪個節目單上看到「燈光設計:李建常」,也不用意外,因為真的是同一人!從大學時就開始作燈光設計,一直到今年甚至一肩挑起雲門舞集2的「春鬥」四組舞碼,成績斐然。李建常分享他為舞蹈作設計的心得:第一個關鍵在「側燈」,可以強調出舞者的身體線條;其次是跟著旋律走,「如果把燈光cue做出旋律性,自然容易跟舞蹈match在一起。」

-

新藝見/新銳藝評

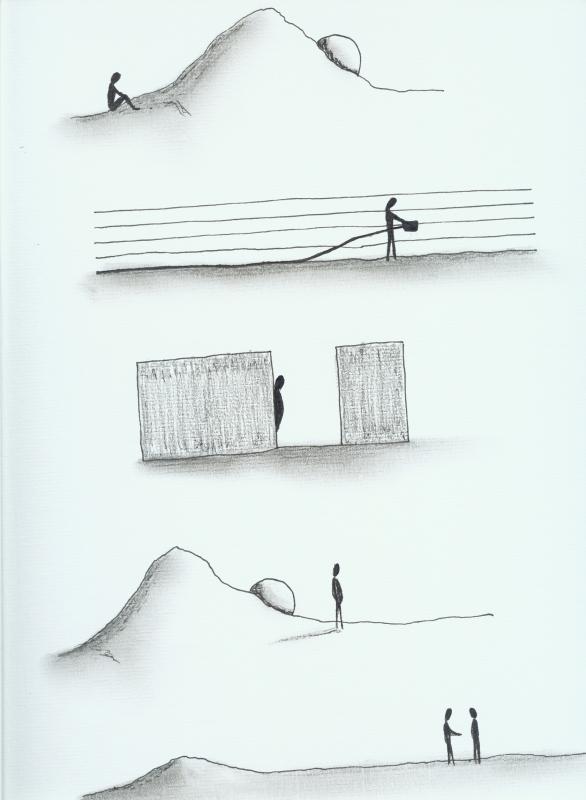

夜間奇遇

從戲劇開場創造的懸疑性,黑漆漆夜裡男女僵持在方可立足如島嶼如舟楫之薄板,爾後倒敘進行,我們看見情感如何猶如舊屋不斷脫漆掉瓦,當再次回到第一幕時,才知曉原來是他們的房子壞爛掉了忍不住發笑。

-

即將上場 Preview 外表坊、莎妹、第四人稱表演域

三齣戲說愛情 萬年老梗新表述

從古自今,愛情題材之所以永不退流行,正是因為它最容易引起共鳴。走進劇場,莎士比亞的妹妹們的劇團、外表坊時驗團、第四人稱表演域即將推出的新作,不約而同以愛情為題,各自表述,或語言嘲諷辯證、或手法虛實交錯、或挖掘新世代愛情觀點,呈現愛情的三種面向。

-

戲劇

為失眠族打造「睡衣劇場」!

幾年前,台北敦南誠品書店開始二十四小時不打烊,激發了外表坊導演李建常創作「睡衣劇場」的靈感,這回新作《失眠等於睡著》,正是此靈感的實現。李建常邀集老友徐華謙、羅景壬,打造三段失眠故事,針對台北人的獨特的生活模式,提出犀利、鮮明、豐富意象的城市主題觀察報告。

-

戲劇

真正恐怖的不只是人間蒸發

問題其實不在於《恐怖酒吧》的創作手法是否違背了戲劇創作的固有教條,而在於廉價愛情故事裡的人物遭遇除了讓我們真的感覺「無聊」之外,還有什麼可以讓觀眾延伸思考的?那座神秘的廁所,除了功能性地讓人間蒸發出現在舞台上之外,還有沒有多一點實質的線索引導觀眾回饋到自身的生活本質?

-

戲劇 改編自歌舞劇《恐怖小花》

歡迎光臨只進不出的《恐怖酒吧》!!

一間只進不出的酒吧,進去的人陸續「人間蒸發」,導演李建常將《恐怖酒吧》投射為「台北城」,這個外來人口聚集處,很多南部人都說唸完書以後要返鄉,但到了台北通常就不回去了,就像「恐怖酒吧」裡只進不出的那間酒吧。

-

戲劇

戲劇新訊

用小丑詩意的眼光看世界 《異境詩篇》戲謔中有哀傷 到底什麼是小丑?難道他就是紅鼻子、黃捲髮、大鞋子,滿臉塗白作一些誇張逗趣的動作以博得觀眾一笑而已嗎?小丑除了搞笑,就沒有個性,沒有悲傷,沒有使人感動的力量嗎?曾於法國「賈克樂寇」戲劇學校修習小丑課程的劇場女演員馬照琪,回國後首度發表個人編導作品《異境詩篇》,希望讓國內觀眾認識不同面貌的小丑,並藉由小丑這面鏡子,映照出人類世界的荒謬與自以為是。 馬照琪表示,小丑表演有兩大系統,一種是馬戲團式的小丑,抹白臉,穿著誇張逗趣,以體操動作和特技表演取勝。另外一種,稱之為個性小丑,不同於馬戲團小丑炫麗的技巧與特技,個性小丑回歸到生活,以孩童般單純而直接的邏輯來面對這個世界,默片演員卓別林、曾兩度來台演出的斯拉法《下雪了》即是個性小丑的典型。舞台上的個性小丑不為搞笑,而是釋放靈魂裡天真、脆弱、可笑的一面,觀眾從笑聲中與小丑互動,同時瞥見自己內心的純真和孤獨。 《異境詩篇》以法國詩人賈克‧佩維(Jacques Prvert)的詩作為文本。賈克‧佩維是法國二次世界大戰後最受歡迎的詩人,他的詩簡單而直接地呈現戰後法國殘敗而淒美的內在風景,充滿想像又不失人道主義關懷。馬照琪認為,他的詩在今日讀來,仍傳神地反映現在這個世界的瘋狂與對立。 《異境詩篇》融合默劇、面具、即興喜劇等小丑表演元素,在紅樓劇場這個充滿酒館氣氛的空間中,運用小丑脆弱而天真的特質,進入詩的意象與動態之中,「感受」到一首詩的精神。馬照琪形容,《異境詩篇》如同廢墟裡的嘉年華,讓觀眾捧腹大笑之餘,又能反思生存處境的困窘和無助。 虛擬與實境的蒙太奇 《盜火計畫》反諷八卦文化 在媒體氾濫、眾聲喧嘩的時代,從事媒介創作的藝術家如何作為敏感尖銳的感知介面,呈現渺小個人在科技文明的龐大驅進潮流中不斷流動的位置?泰順街唱團編導、目前就讀北藝大科技研究所的湯濰瑄的新作品《盜火計畫》,即透過日常生活所熟悉的影像蒙太奇手法,運用電腦數位媒介,諷諭媒體「看圖說話、自導自演」的泛八卦現象。 湯濰瑄的作品

-

戲劇

演出新訊:戲劇篇

人魚的故事,女人的犧牲 用浪漫手法書寫的《人魚愛跳舞》 人魚公主愛上了溺水的男孩,因此放棄了水中的生活,放棄了寶貴的聲音,卻換來她從未擁有的雙腿,也與心愛的男孩結了婚,但婚後的人魚,發現婚姻生活並非她想像中的那般美滿,生了小孩,開始吵架,開始爭執,開始失望與失落,熱情逐漸消失。 後來她開始愛上她的雙腳,愛上雙腳所能做的一切動作,愛上了用雙腳跳舞,她發現只有在跳舞時她才是自由的 外表坊時驗團團長兼導演李建常,透過人魚來比喻女性犧牲了許多事情進入家庭的偉大。藉由人聲肢體工作者謝韻雅與Scott現場的人聲與創作的音樂,以及演員徐華謙的串場敘事,搭配上四名舞者,將女性的成長與找尋自我,運用浪漫的手法,呈現在觀眾面前。 跨界玩空間,演繹愛情觀 《臥虎藏龍皇冠版之愛情遊樂園》 向皇冠十週年致意 《臥虎藏龍皇冠版之愛情遊樂園》由「舞蹈空間」舞者陳冠霖與「水母漂集團」的裝置藝術家陳俊明合作,結合表演藝術、舞蹈、肢體互動、數位影像、實體空間場景裝置等元素的跨領域展演創作,將在慶城公園戶外演出。 刻意選擇在戶外的慶城公園,陳俊明表示將日常生活中熟悉的生活空間,轉換成表演空間,就地取材運用公園裡的涼亭與遊戲區,以電影《臥虎藏龍》的情節為基礎出發,透過舞蹈與肢體表現電影裡的愛情觀,對愛情的欲求,得到與得不到間的微妙關係。 同時還將《臥虎藏龍》改成現代版本,鏢局成了快遞公司,電影中的青冥劍轉換為皇冠,爭奪偷盜青冥劍變成偷盜皇冠,舞者身穿紅衣黑褲,熱熱鬧鬧地為皇冠藝術節十歲生日致意。 一間老茶館,看盡時代滄桑 老舍名作《茶館》終於訪台 由老舍所寫的著名話劇《茶館》,以北京的一家茶館「老裕泰」作為社會的縮影,通過半個世紀(清朝末年至北洋軍國及抗日的三個時代)的世事變化,由劇中出現的七十多個角色演出時代中的各階層人民的生活層面,道出時代

-

戲劇

人生何處不見「怪」?!

《出氣筒》原本是個四十分鐘左右的小品,這回則與表坊共同將這個小品拉上鏡框式舞台。故事敘述男主角誤打誤撞加入了「出氣筒」的新興行業,也藉此看到光怪陸離的人生百態。

-

戲劇 符宏征的《早安夜車》開出第三班次

都會男女的困惑與哀愁

《早安夜車》裡,小小的舞台,有時象徵是家,有時是車廂,有時是球場,轉眼間又變成游泳池。突然出現的波光、閃燈,則為寫實的對話與動作拉出一種超現實的疏離效果。

-

戲劇

打開另類感官經驗的舞台之窗

當習慣以視覺畫面來主導自己情緒動作的表演指導者與視障演員工作時,幾乎都要完全推翻原來自己習慣的指導方式,實實在在地以「身體」的接觸。這樣的「第三類接觸」,不僅視障者覺得是一項人際交往的挑戰,對所謂的肢體指導者而言,更需要開放自己,信任這群即將密切合作的夥伴。

-

戲劇

認真打造屬於誠品的劇場

二○○二年的「只有兩個人」延續過去「地下開放」的模式,採用開放空間、統一主題的形式,由邀演團隊自行處理演出的一切事宜。但由於誠品並未介入太多策展的力量,創作焦點分散、宣傳不足,因此觀眾的反應顯得有些薄弱。誠品企畫宣傳李玉華認為,「是該跳下來大顯身手的時候了」,決定今年使出全力,不止是把空間開放出來,更要扛起製作和監督的責任,提供製作費、動員誠品所有的資源與通路,並嚴格控管作品水準,才能成功確立B2藝文空間的劇場體質。

-

戲劇

莎士比亞不是Shakespeare

「莎士比亞在台北」的五個作品主要以詮釋個別劇作為主,而這些演繹經典的創作者,又似以「語言」為其重點。無論是玩弄油腔滑調的文藝語調、抑或生吞活剝乾澀的譯語、還是走火入魔地拆解語音、乃至拋棄語言和大師來個雞同鴨講,對這些集合台北的創作者而言,「莎士比亞」幾乎等同於語言,一種高不可攀又難以馴服的語言。

-

現象‧現場

當導演,也得看天吃飯?

美國表演藝術工業嚴謹,自有人才供需,所以早有一套制式的教學做法傳承,讓所有的學生都能遵循一套「好用的公式」。台灣的工業鬆散,觀眾要求不高,市場需求小,因而有許多導演人材不是流失,就是在原地徘徊。但是即使一開始沒有招牌響亮的導演老師主導校園製作,單純以演員角度考量的劇場創作,其實不難發現創意的「奇蹟」與「生機」,學問在於如何引導而已。

-

戲劇

在分歧點渴望交集的受虐靈魂

三齣戲的內在精神有許多可以連結呼應之處,卻各自獨立存在,還沒有充分「跨越」各自的框框,情節線索、演員的角色分際仍然涇渭分明,不容有餘裕創造更多戲與戲之間交集和對話的「玩」法/呈現形式,倒是平添了幾分相互較勁的意思。

-

現象視察

兵分兩路,共創雙贏契機

從果陀劇場、表演工作坊及屏風表演班這三個劇團衍生出另一組織的現象來看,無論是屏風強調的人才培養、表坊企圖尋找中間市場、還是果陀的開發觀衆群,在景氣探底時,逆向經營或許反而是一種正向發展的轉機,也同時給了創作者和經營者一個思考的契機,是創作轉型也好、市場考量也罷,不一定有利基,卻能為劇場生態帶來一番新氣象。

-

回想與回響 Echo

關於黎明前的擺盪與斷裂,種種

穿過闃黑、隱現、透光、白亮的各個戲劇層次,從夢中的游泳到夢醒之際的現實面,藉著希望、恐懼、猶疑的各種情緒,交錯組合而成的每個情節段落,乍似無序地散置著,但不管是導演、演員或編劇,乃至角色的設定,都是依稀相仿地重述、描摹著類似的人生圖像──三十歲的而立夢魘或夢想。