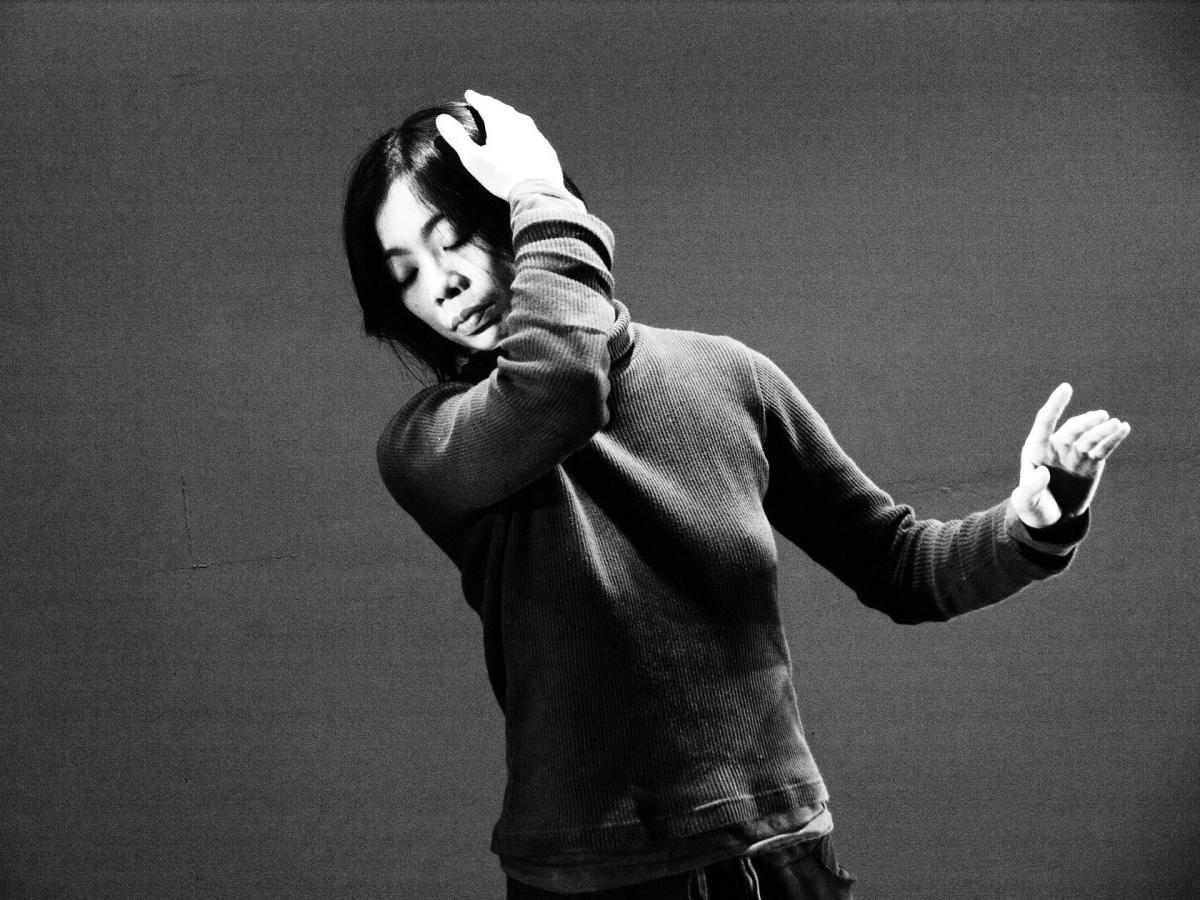

蘇文琪

-

即將上場 Preview 光環舞集 從「嬰兒油」重新出發

三位編舞家聯手 《聽舞觀聲》尋找未來

創辦人劉紹爐辭世後,光環舞集並未沈湎於感懷過往,在九月初的《聽舞觀聲》中,邀請了三位客席編舞家蘇文琪、余承婕及Mark van Tongeren編創新作,重新詮釋劉紹爐知名的嬰兒油之舞,希望透過不同的刺激與探索,在過往的基礎上,逐漸走出其他的向度與可能。

-

紀念大師 In Memoriam

相信您還是會繼續在天堂練舞

光環舞集舞團藝術總監劉紹爐,以「嬰兒油上的現代舞」、「觀音聽舞」系列舞作享譽國際,九月一日因腦瘤復發病逝,享年六十五歲。劉紹爐愛編舞更愛跳舞,即便病痛纏身,仍持續創作、舞蹈。本刊特邀劉紹爐老師的學生、曾為光環舞集舞者的青年編舞家蘇文琪,以此文回顧與劉紹爐相處的點點滴滴,也讓人看見他愛舞也樂於與人分享舞蹈的一生。

-

特別企畫(二) Feature

蘇文琪 傾聽自己 舞出當下身體情緒

聲響如何進入身體?聲音如何編織進舞蹈?蘇文琪的方法是意念先行,建構肢體,再加入聲音材料。身體的聲音通常是一種直覺,是個人的正確性,旁人無法置喙,只是看每個個體作為一種界面,能不能完好地傳達出來。

-

特別企畫 Feature

瘋狂後的極致 寂靜下的深思

比利時的現代舞,對台灣觀眾並不陌生,除了訪台多次的終極舞團,還有以《斷章取藝獻給碧娜》、《梔子花》備受台灣觀眾喜愛的比利時當代舞團,另還有以極簡舞作Rain讓大家驚豔的羅莎舞團他們的舞作,或以狂暴的身體展現強大衝突張力,或以變形的身體幽默應對生命沉重話題,或以優美流動的身體探尋宇宙秩序自然不拘的跨界創作,讓比利時的舞蹈風景分外動人!

-

演出評論 Review

一場「顯身」的召喚儀式

《身體輿圖》是一場以詩的比喻來完成「顯身」的召喚儀式,因此沒有故事卻能深具意味地將肉體中埋藏的記憶史,如一段刻印在她的皮膚上、甚而自己也無法閱讀的「象形文字」,它又像一塊傷跡殘留於她的靈肉,只有在凝視中才會令人隱隱作痛。

-

即將上場 Preview 仍舊跨界 各自獨白

《身體輿圖》 鑽探「死亡」臨界狀態

在新作《身體輿圖》中,編舞家蘇文琪一改以往「論文寫作式」的創作思維,不談外在環境給人的刺激和變異,而是鑽進肉身,尋找隱藏在感性情緒底下的,生命的核心。邀請王福瑞、吳季璁與周曼農一起創作聲音、舞台視覺、文字、動作,四元素如四道獨白,在劇場匯流為一支關於生和死、平衡和失衡、控制和失控的私密展演。

-

一本藝術經

科技與表演 無間合作的創作旅程

正當「科技藝術」成為劇場顯學之際,觀眾若非茫茫然不知劇場裡的科技與藝術孰為主從,就是舉起放大鏡極力檢視科技與表演是否在混種過程中失了本質。然而,近年異軍突起的編舞家/舞者蘇文琪,透過和聲音藝術家張永達、科技裝置葉彥伯等人的合作,以《W.A.V.E城市微幅》親身示範了當科技與表演同為創作發起概念時,便無所謂主從問題缺少任何一端,作品便不可能發展、主題也無從揭露。本刊特別採訪YiLab團隊,暢談《城市微幅》的舞台、視覺與聲響裝置如何並進落實,最終完成一場精采的表演。

-

演出評論 Review

如魔似獸的鑄身術

這隻獸慢慢張開牠的身體,配合著聲音恍若獸叫,再慢慢低頭垂地,如獸似蛇蜿蜓爬行,舞者已脫離人身的性別軀殼,蛻變而成非男非女、非獸非人的形體。舞者飽滿的筋肉是一種內在能量的呈現,這種動物內在的力量主導著各種支點而撐起不同的身體造型,使表演的過程充滿張力。

-

即將上場 Preview 一當代舞團《W.A.V.E.城市微幅》

以身體對抗虛擬 與城市的鏡像共舞

將於十月底在華山文創園區演出的《W.A.V.E.城市微幅》,便是蘇文琪和張永達等一當代舞團成員,對於城市裡被科技文明包圍、滲透的存在狀態,以舞蹈和新媒體藝術的結合,提出生命政治的思索。蘇文琪以十七世紀義大利畫家卡拉瓦的畫作《納西思》為參考圖像,延伸「鏡像」的概念,以此表達人與科技間封閉的依存關係。

-

波茨坦

「波茨坦舞蹈日」 旅歐台灣舞者綻光彩

波茨坦重要的現代舞蹈中心「波茨坦工廠」每年都舉辦的「波茨坦舞蹈日」,也是德國舞壇的年度盛事,今年活動於五月底到六月初舉行,將由法國編舞家瑪姬.瑪漢的經典作品May B揭開序幕,節目中經典作品與前衛舞作並列。而且今年也邀來台灣舞蹈人參與,旅歐舞者孫尚綺與蘇文琪都應邀發表作品。

-

總編輯的話 Editorial

總編輯的話 Editorial回顧與展望

在充滿年節氣氛、建國百年的絢爛花火燃起之際,本期雜誌中除了「2011TIFA台灣國際藝術節」的節目系列報導,編輯部也依循往例,在這回春見暖、萬物復甦的月份,帶領讀者回顧過去這一年,看看表演藝術界發生了什麼大事,有什麼趨勢值得我們關注,並應在未來持續追蹤觀察。 為此,編輯部特別製作了PAR Review of The Year 2010企畫專題,為讀者整理出年度十大現象的觀察:以表演藝術生態面來說,文創法的通過,可說是最受各方注目的頭條焦點,但「商業」與「藝術」如何站在同一陣線,「文化」與「產業」如何平衡發展,仍將是一大挑戰。而隨著兩岸文化交流密切,不僅台灣戲劇團隊和作品赴大陸演出,日益頻繁,大陸劇來台,也有愈來愈多的態勢,然而大陸劇的題材內容與形式手法,是否符合台灣觀眾的品味?從高雄世運、聽奧、花博到建國百年,大型嘉年華式的表演慶典接連登場,這些動輒上億預算的活動,是如煙火般曇花一現,還是能讓台灣表演藝術人才從中汲取寶貴的經驗?小劇場連演,重演不斷,市場機制是否會又扼殺了小劇場的實驗與創意? 就表演藝術人才而言,去年許多持續在中小型劇場耕耘活躍的中生代編導,不約而同地站上大舞台,這股潮流的背後反映了什麼樣的現象?創作者又如何思考市場產值 與作品價值、觀眾人數與創作理想之間如何兼顧的課題?於此同時,七年級生逐漸浮上檯面,這一批創作者面對不同的時代與市場變化,如何站穩腳步,建構屬於他 們這一世代的劇場風景?在舞蹈圈,近年多位台灣舞蹈人才輪番登上國際舞台,去年更掀起一波小高潮,「台灣出品」已從過往人們熟知的「雲門舞集」,如漣漪般擴張延展,台灣成為當代舞壇重要品牌,似乎指日可待。 而在演出類型與形式方面,科技與表演藝術結合的熱潮,沸沸揚揚地從年初延燒至年底,這突如其來的熱絡,不只讓觀眾疲於奔命,也讓眾多藝術家受寵若驚,在措手 不及之餘,似乎也感到力有未逮。只是在政策激情過後,科技與表演藝術如何持續發展下去,為台灣找到新的表演語言?在音樂圈,跨界音樂會亦蔚為風潮,結合戲 劇、舞蹈或多媒體的演出,為傳統音樂會帶出了另番氣象,只是跨界到底是豐富了音樂的本質內涵或只徒剩噱頭,值得深思。移植自西方的音樂劇,在台灣發展多 年,雖尚未達到百老匯音樂劇產業的成熟境界,但在國內優秀音樂劇人才的相繼投入下,逐漸走

-

特別企畫(二) Feature PAR People of the year 2010

蘇文琪 小劇場引爆的大震撼

注目焦點一 二○○九年五月份自比利時返台,以自編獨舞作品《Loop Me》參與「國際牯嶺街小劇場藝術節:形影相析/(晰)」,一炮打響名號;八月份與比利時靛體舞團藝術總監艾寇.倫茲合作《迷幻英雌》Heroine受邀於台北國際藝術節演出,以此作入圍台新藝術獎。 注目焦點二 從《Loop Me》到《ReMove Me》,發展出「舞蹈與影像」結合的創作風格,針對真人與影像「跨領域演出」的本質提問,創作概念犀利聰慧,挑戰人們對「劇場表演」的既有印象,並引起表演藝術界震撼:「台灣也有這樣的舞者?」 注目焦點三 至二○一○年《ReMove Me》為止,僅在台發表三支作品,演出場次十二場,一○年領取台新藝術獎評審團特別獎,造成一波聲勢高峰。今年一月以《Loop Me》展開歐亞巡迴,於牯嶺街二度重演。 「蘇文琪現象」已然生成,這股旋風能否釀為巨型風暴?值得持續關注!

-

聚光燈下 In the Spotlight 舞蹈不是唯一的出口

聚光燈下 In the Spotlight 舞蹈不是唯一的出口蘇文琪 為生命解惑而創作

「我喜歡當舞者,也喜歡做自己的作品。」蘇文琪認為當舞者挺自由,單純地將身體照顧好、享受表演的感覺就行了。而生命的各個階段「有些想法需要解決,所以編舞。」她不是為了編舞而編舞,而是生命中出現疑惑與衝擊,為了找出路,因此需要編創,運用身體甚至其他媒材來導引開解生命之惑。

-

焦點專題 Focus 旅歐舞者經驗談

焦點專題 Focus 旅歐舞者經驗談受編舞家尊重 創作激盪同行

遠赴歐洲發展舞蹈之路的台灣舞者,除了浸淫豐厚文化底蘊的人文環境,工作過程中,多樣化的訓練、對舞者創作能力的重視、編舞家的尊重、有保障的工作環境,都為他們帶來全新的激盪與體驗。

-

演出評論 Review

遠古的Heroine.現代的女武士

光環能培養出這樣的身體,但為什麼要經過到國外一遭才出來這樣的東西?概念性的題材,一向是西方擅長的,可是若沒有這樣從東方出發grounded根植於地的沈潛身體,這個作品也做不起來,無法存在!這是件東、西方融合成功的例子。

-

焦點專題 Focus

深探東方能量 重塑西方肢體

由比利時靛體舞團藝術總監艾寇.倫茲與台灣舞者蘇文琪共同編創的《迷幻英雌》,背後蘊藏著對東方劇場與舞蹈的能量運用的反芻與重組,從而重新建構肢體的形式。擔綱獨舞的蘇文琪,在這支探討「個體獨立的自由」的舞作中,展現強烈的個人特質,而每一次的演出,對她而言,隨著人生的歷練成長,都是一次嶄新的呈現。

-

舞蹈

舞蹈期待新天地的創造

總的來說,三位光環舞者,吸收了各種現代和傳統元素,發揮了可喜的再創造精神。蚩尤和鯀兩段,舞者沿用光環以聲音和氣帶動身體的運動方式,創造出既是戲偶,又是沒落英雄的舞步。從對八家將舞蹈舉手抬腿的動作形式,和對布袋戲布袋戲偶偶身晃盪的觀察,舞者更創造出接近布袋戲精神意涵的舞步:附身的戲偶。