評論

-

焦點專題 Focus 比利時列日劇院X英國Dance UmbrellaX台灣國家兩廳院

焦點專題 Focus 比利時列日劇院X英國Dance UmbrellaX台灣國家兩廳院當「連結」成為未來劇場的答案與挑戰──塞吉.宏哥尼、佛瑞迪.歐波庫-艾岱、施馨媛談全球劇場網絡的下一步(下)

主持:魏琬容(OISTAT國際劇場組織執行長) 與談人:塞吉.宏哥尼、佛瑞迪.歐波庫-艾岱、施馨媛 時間:2025/4/15 19:30-22:00 地點:台北 國家兩廳院戲劇院4樓交誼廳 Q:劇場該如何拓展觀眾呢? 佛瑞迪.歐波庫-艾岱(以下簡稱艾)有一種消費者他可能沒什麼錢,但卻會願意花很多錢買一些高價的東西。當他們決定要買票時,會說:「我願意花 250 英鎊買這張票,因為這是有保證的。」 那我們要怎麼讓這樣的消費者對劇場演出也有這樣的認識?即使他們看完之後討厭那部作品,也會說:「我又看了一次碧娜・鮑許的作品。雖然不是我最喜歡的,但畢竟是碧娜・鮑許。」所以這其實就是一種心理學問題,我們要怎麼引導他們有這樣的認知。 塞吉.宏哥尼(以下簡稱宏)有人說:「啊,作品應該要能自我說明、讓人一看就懂。」但不是這樣的。就像如果你本身不喜歡美食、也不是美食專家,然後你去吃一家四星級餐廳的料理,你就需要具備一些知識,才能理解那道菜的味道是怎麼構成的。沒有什麼是自然而然就能理解的,沒有。我們必須強調這一點。我們應該在一些小地方幫助觀眾。對於我們做劇場的人而言,去提供一些關鍵字,提供一些脈絡讓觀眾來幫助觀眾理解作品的來龍去脈是很重要的。 艾:我同意。一個常見的說法是「啊,我們不應該講太多,觀眾應該自己來體驗就好。」但是,我想舉個足球的例子。有時候,在看比賽之前,現場會講一段關於過世的某球迷的故事,甚至會整場觀眾席一起編排動作、舉牌。在比賽進行到第15分鐘時,整場會安靜一分鐘,一起悼念那位過世的球迷。不管兩隊平常多討厭對方,在那一刻,大家都會靜下來,因為大家都已經被預先提醒了。不是因為解說員說:「各位,現在請保持一分鐘的靜默。」而是大家已有共識。 我覺得我們可以從這些運動賽事中學習,因為這些時刻讓每個人團結起來,去成就某種更偉大的東西。即使你心裡還是討厭對方、討厭對方的球迷,但在那個時刻,大家是一起的。因為你知道,這已經超乎你個人的好惡。

-

思想不短路

評論已死,評論萬歲

這類原本出身漫威小粉絲的網紅,並無傳統新聞媒體專業訓練及素養,只因經過一段時間的熱情投入,在IG、FB、Youtube等平台上累積了數萬至數十萬的點閱率,一旦受邀參加首映活動,備感榮寵,事後在網上盡說產品好話,已遠遠超越傳統媒體業配文的尺度。對一般觀眾或產品使用者而言,傳統新聞媒體的公正性尚且不時為人詬病,當毫無新聞操守概念的網紅搖身成為品牌的外場公關時,網路虛擬世界的意境已達到另一種層次。

-

挑戰邊界

你覺得這部戲怎麼樣?

你討厭這場演出,你認為它浪費了你的時間和金錢。但在沒有任何逼迫的情況下,你盛讚了這場表演,使得導演認為這個製作相當成功。並且,基於你和其他朋友的讚譽,這位導演往後會一遍又一遍地製作類似的作品。 想當然耳,比起告訴導演我們真正的想法,說些他想聽的,對我們來說更容易避免尷尬。我的意思是,如果我們說出了真相,會發生什麼呢?

-

焦點專題 Focus

「歷史的返視、評論的在場」第四講側記

TT不和諧開講進入第五年。過去較常被關注、討論的是市場端跟創作端,而今第一次以「評論」為題,馬拉松式地在十一月的每週三晚上固定聚會。表演藝術工作者們共同從不同年代、不同角色位置,來重新審視評論書寫這一門「藝術」,以及它天生無可抵擋的多重矛盾性。 第四場以圓桌共談為目標來進行評論的評論,邀請講者郭力昕、黎家齊、汪俊彥、吳思鋒,反芻前幾場內容並分享他們的所思所想。

-

焦點專題 Focus

「歷史的返視、評論的在場」第二講側記

主持人紀慧玲開場先介紹講座活動與今天的講者,這次籌備「評論的歷史」回顧講座時,主要回顧的文本群為《民生報》「民生劇評」、《PAR表演藝術》雜誌(以下簡稱「PAR雜誌」)與「表演藝術評論台」。發現除了王墨林,陳雅萍也是從1990年代持續書寫評論到今天,跟台灣舞蹈創作、生成、發展有一定的關係,因此邀請陳雅萍談舞評人的評論史,以及如何看當代舞評人的養成。

-

焦點專題 Focus

「歷史的返視、評論的在場」第一講側記

2019年TT不和諧開講,以「歷史的返視、評論的在場」為題,由表演藝術評論台策畫,並與《PAR表演藝術》雜誌合辦。表演藝術評論台台長,也是本次主持人紀慧玲,因表演藝術評論台自2011年開台所累積的大量評論書寫,促使其不斷思考這樣的「過量生產」是否有產生實質意義?無論是對評論者、對創作者、對文化政策或是對藝文生態,是否確有產生影響?

-

特別企畫 Feature 文化生態篇

特別企畫 Feature 文化生態篇從公共到分眾、從多元而偏激

2001年4月,雜誌第100期曾辦過1場針對台灣表演藝術類雜誌未來的公開座談,我還真不記得自己曾在現場,也不記得自己當時是否真心關注過雜誌存廢問題。21年過去了,新興表演空間的確如1992年試刊號中諸多呼籲,而變得愈來愈多,但表演藝術類別的雜誌卻急遽減少;剩下的唯一一本,也已經喪失圈內的專業代表性。今天的我的見證,對21年前對《表演藝術》雜誌編輯充滿熱情的我而言,是徹底的諷刺。

-

特別企畫 Feature 評論環境篇

特別企畫 Feature 評論環境篇十年有成,還是十年現形?

從《民生報》「民生劇評」(1997-2006)、《PAR表演藝術》雜誌(1992年創刊,最初名為《表演藝術》,並於2002年成立網站),到國家文化藝術基金會「表演藝術評論台」(2011-)、台新銀行文化藝術基金會「ARTalks」(2013-),台灣的表演藝術評論擁有專屬欄位或平台,歷經平面到網路媒體的轉變,也呈現評論的另一世代、生態與風氣。(註1)《PAR表演藝術》曾三度以專題形式討論台灣的表演藝術評論,前兩次分別於1998年6月的「評論藝術的藝術」、2002年10月的「十週年專題╱2002演評面面觀」,最近則是第257期(2014年5月),時間點便落在「表演藝術評論人專案」的啟動,面對到評論人才的培育、世代與風氣的養成。以將近10年後的今日回看,到底是後繼有成,還是讓更多問題逐一現形?

-

戲劇

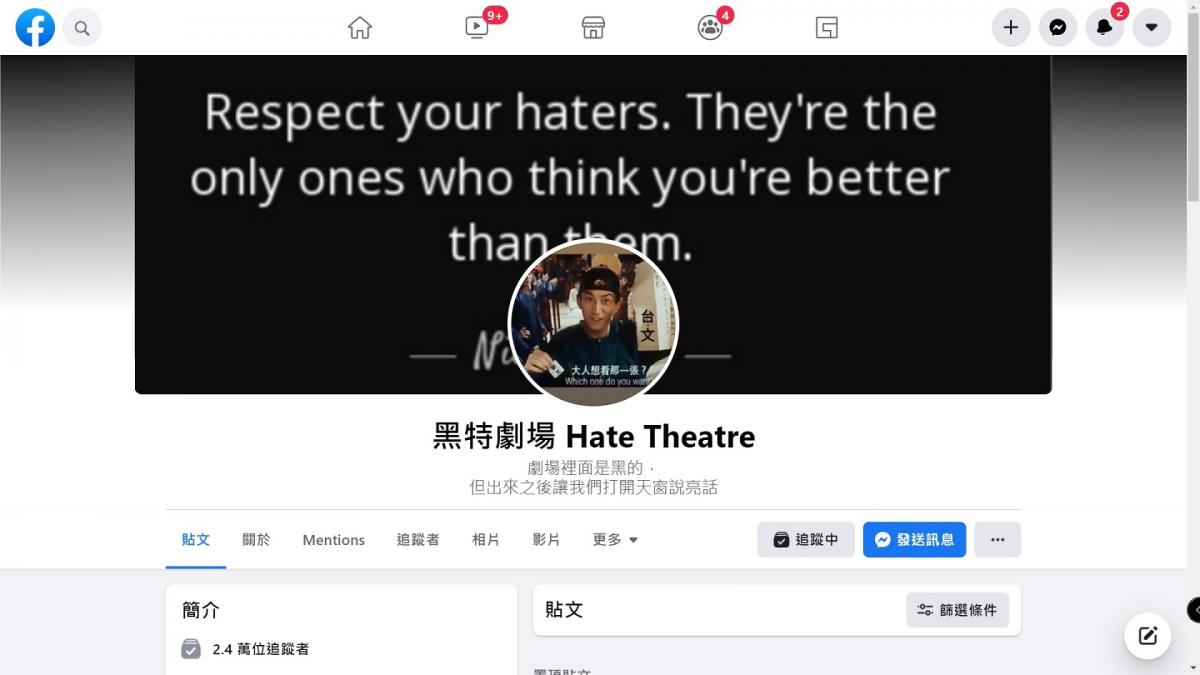

黑特劇場Hate Theatre所折射出的劇場面貌

在臉書的搜尋欄打上「黑特」或是「靠北」,不難發現社群平台上充斥著許多匿名評論平台,它們大多以學校、公司、職業、產業為單位的匿名粉專或社團。

-

黑夜白

過程批評的批評

我沒說清楚的是,當一個作品尚在發展階段,評論者難以給出評價,以至於演後座談從一個論斷的終結時刻,變成一種不斷的討論過程;當最具毀滅性的批評都有可能在下一階段質變為建設性,甚而變成作品的一部分;當觀眾參與和回應(response)得愈來愈多,作者的責任(responsibility)是否變得愈來愈模糊呢?

-

黑夜白

過程的批評

階段性呈現的QA是什麼樣的一個現場?形式尚在實驗,內容還未說完,觀眾無法評論,創作者也不能不予置評。特別是我們看的那場呈現,實驗了各種手法去談台灣歷史,觀眾幾乎和演員一樣忙,一邊閱覽戲裡搬演的歷史人物,一邊忙著尋找故事和敘事手法之間的關聯。「大家有什麼問題?」導演問,我和大部分的觀眾一樣,只能在沉默裡搜尋那個還不知道是什麼的問題。

-

話題追蹤 Follow-ups TT不和諧開講「歷史的返視,評論的在場」導文系列之一

一個舞評人的初生與成長

許多年前開始寫舞評時,我的一個重要目標是,若干年後有人讀到我的文字時可以想像與體會那支舞作的大致樣貌與核心質地,這與舞蹈作品只存在於演出的當下,而且許多舞團的舞作生命只有短短一個週末有關。這樣的想法到今天仍沒有太大改變,只是對於自己作為一個觀賞者的位置與視角有了愈來愈多的覺知。

-

話題追蹤 Follow-ups TT不和諧開講「歷史的返視,評論的在場」導文系列之二

評論的當代性與評論的歷史性

《表演藝術》雜誌關於田啓元作品的評論或介紹、田啓元參與的座談記錄、本人提筆為文者,統計至少有十三期,以一份涵蓋音樂、舞蹈、戲曲、戲劇的「藝術生活」雜誌來說,如此「關照」一個不在國家戲劇院和實驗劇場演出的非主流劇場創作者,已屬熱情。不過媒體及大眾,甚至當時評論人、戲劇學者,卻未必真正理解田啓元的前衛劇場美學。於是這個謎團就留給了廿年後的我們

-

話題追蹤 Follow-ups

破碎化、廢墟化的當下 劇評人如何找到動力?

今年國際劇評人協會台灣分會年度論壇以「民粹主義與新自由主義下的評論動力」為題,自六月底至七月初分別在台南、高雄與台北舉行。南部場回顧九○年代大眾媒體和藝文書寫及討論評論人和機構、藝術節的關係,台北場的主題之一以勞動、文學性、獨立性三個關鍵字,談藝術書寫與實踐的不同面向;另一主題則以「劇場與都市」為軸進行四場討論。主題間跨度足,同場次的與談人異質性也夠,每場都有不同面向的個案,帶來大異其趣的資料和觀點。

-

話題追蹤 Follow-ups

時時「非.日常」 處處是「舞台」?

二○○九年起改名的「澳門城市藝穗節」強調「城市」與「藝穗」的關係,標舉「全城大舞台」主題,讓表演在城市中各種非傳統劇場空間發生,今年的第十八屆更以「非.日常」為題,意圖引領觀眾突破平常的定格和框架,發現日常以外的不尋常。擔任駐節評論的台灣評論人楊美英發現,在這樣的設定下,「空間意識」格外重要,譬如如何敏銳察覺並建立表演與場地的物理性關係,發展與空間同步呼吸的表演節奏或動線,甚至將空間功能或意義的延展,聯結至日常與非日常的翻轉。

-

話題追蹤 Follow-ups

台南就是「甜」? 歷史、空間與表演的未竟之業

臺南市文化局為培力南方藝術「新評種」而成立的「望南藝評」全年度計畫,今年在九月八、九日舉行了年度論壇,以城市、空間、環境,及評論人之生態概說作為討論重心,談辯表演藝術形塑城市文化的當代意義,並藉著觀察人、創作者、觀眾之三方對談,梳理台南當前表演藝術脈絡。

-

音樂飛行

精采評論,讓我們有笑的自由

我牢記著漢斯立克對洪佩爾丁克《糖果屋》所作的評論,我記得他說的大意好像是,巫婆抓小孩來是要吃的,不是要把他們變成薑餅,不過沒有復活的情節,又怎能作為華格納的傳人,這番揶揄話再三讓我笑翻天這番具有啟發性的一針見血之言,並不會讓我從此不聽《糖果屋》,我還是很喜歡它,認為它寫得很棒,只是我不會「神格化」它。

-

話題追蹤 Follow-ups

評論的已知、無知與未知

二月份,國際劇評人協會台灣分會與香港分會合作,邀請羅馬尼亞籍劇評人、國際演藝評論家協會總會副秘書長柯迪維.薩尤來台,舉辦為期三日的劇評人講座與工作坊。趁此機會,本刊特地安排專訪,請薩尤一談他對劇場評論的思考:評論人與觀眾的不同何在?在自媒體當道的時代,評論人如何讓專業得到重視?

-

專欄 Columns

專欄 Columns從網路文化析煉文化網路

網際網路被稱爲是繼印刷術發明之後的「第二次文藝復興的契機」,因爲只要擁有網路進出的帳號,人人都可以有一個自己的「電子肥皀箱」,讓你像從前倫敦海德公園的演講者一樣,墊高身體,暢所欲言。網路的人本精神加上成本誘因,實在可以讓具有藝術訓練與見解的專才跳進來發展評論事業。

-

回想與回響 Echo

一個政治性的問題

「反劇評」現象其實是一個高度政治性的議題,這個議題大約包括兩個層面:一是劇場資源分配的權力關係,一是歷史定位與解釋權的爭奪。