中國歌劇

-

中國歌劇特輯

中國歌劇特輯中國歌劇七十詠嘆

七十如果是人生的開始,中國歌劇自二〇年代至今也悠悠走過七十載。從最初的單線發展,經過三路的埋首耕耘,最後在九〇年代碰頭。 中國歌劇在兩岸三地,不管是吸納各自地方的傳統曲藝,或是融合西方的素材,早已非昔日模樣。 八月二日中廣公司紀念創建六十六周年的「廿世紀中國精選歌劇大滙唱」音樂會,將結合三地音樂家,回顧這一頁歷史,我們也藉此機會,邀得三地的音樂工作者,在七十里程的開始,反思、展望中國歌劇的發展。

-

中國歌劇特輯

從傳統吸取養分向民間扎根發展 文革前的三階段

一九四五年九月太平洋戰爭結束,抗戰勝利後,政治局面再度陷於動盪不安,音樂工作者分三路撤退,一部分避居香港及海外,一部分撤往台灣發展,一部分則往中共治理的延安區。直至一九四九年,中共佔領大陸後,由於政治及文藝政策的迥異,中國歌劇的創作及演出,也就呈現出完全不同的局面。

-

中國歌劇特輯

「實驗風」蕭蕭創作見樹未見林

一九四五年十月廿五日,台灣結束了五十年的日據時代,正式光復。經歷了戰後的社會混亂,到一九四九年的大陸變色,國民政府遷台,台灣回歸祖國,才逐漸開始接受中國近代音樂文化的薰陶。

-

中國歌劇特輯

環境受限歌劇成了「獨角戲」

一九五〇年至六〇年代的香港,音樂活動以合唱及獨唱音樂會較多,踏入七〇年代,隨著一系列音樂機構的成立及樂團轉爲職業化,音樂活動開始發展,絕無僅有的「民族歌劇」《易水送別》(韋瀚章編劇,林聲翕作曲,一九八一年)即爲應香港中樂團委約創作,於當年十二月廿三日至廿七日演出四場。

-

中國歌劇特輯

九十九彎後的坦蕩大道 淺議中國歌劇發展方向

西方歌劇發展至今約四百年,中國歌劇則僅歷時七十年。固然,時代、社會等歷史條件各不相同,我們無須亦步亦趨西方四百年;但要達到中國歌劇全面的繁榮與成熟,仍需花上幾代人的不懈努力。

-

中國歌劇特輯

回顧與反思 二十世紀中國歌劇的發展

廿世紀是人類歷史發生重大變革的世紀,從二十世紀初到即將跨入二十一世紀門檻的今天,從爭執西學和中學何者爲體何者爲用的新文化運動,到世紀末依舊駐足於新舊衝突如何調適、「外來形式」與「本土內涵」如何交融的軌跡中,究竟如何爲「中國歌劇」正名、定位?對於促進中國當代歌劇的進步,確實有著重要的意義。

-

中國歌劇特輯

一條鮮花與荊棘相間的路

中國一般的觀衆往往是以觀賞傳統戲曲的審美取向來看待歌劇,而傳統文化積澱的心理趨勢,注定了觀衆重戲不重唱。七〇年代中後期以來的中國歌劇似乎矯枉過正,參照西方歌劇形式的創作和演出成了一種時尙,但藝術家們忽視了中國觀衆對歌劇藝術觀賞的審美觀念。

-

中國歌劇特輯

中國歌劇之夢幻滅了?

西洋歌劇經歷了三百年的興盛已漸趨式微,它的繁華到了本世紀已成爲過往塵煙,漸漸爲其他形式的音樂劇所取代。我們想要依循西方古典歌劇的老路,在中國繁榮歌劇,怕是一個永遠不能實現的東方藝術之夢。

-

中國歌劇特輯

我是這樣寫的‥‥ 歌劇《楚霸王》創作扎記

和寫作歌劇《原野》一樣,我的歌劇創作觀仍是要緊緊把握住戲劇與音樂、器樂與聲樂(在音樂內部)、詠嘆調與宣敍調(在聲樂內部)的總體關係,寫出具有民族性、交響性、戲劇性──抒情性的中國歌劇音樂。

-

中國歌劇特輯

我對創作歌劇的看法

我相信今天在台灣創作歌劇,我們不能不兼顧傳統民族戲曲與近、現代西方歌劇兩者,以前者爲民族音樂的根,以後者爲創新的營養,來灌漑我們的新歌劇。

-

中國歌劇特輯

發展歌劇藝術的基地 大陸歌劇團體概覽

大陸歌劇團體有中央與地方之分,前者於五〇年代起在北京及各大都市陸續建立,接著各次級團體也先後產生;半世紀以來,他們創作、排演的歌劇作品有二百部以上,在中國歌劇史上他們所付出的心血是値得肯定的。

-

中國歌劇特輯

洋腔調、土唱法拌嘴礙高歌

中國歌劇的創作揉合了中、西素材與技法。在演唱時如何把味道唱出來?洋唱法、土唱法長久以來一直困擾著聲樂界。

-

音樂

野心不小,問題亦多

吳文修是位具有理想的華裔歌唱家,一直在日本、台灣致力推廣歌劇藝術。一九八二年在台灣組成首都歌劇團,十一年來通過敎學、硏習、實驗及演出,在台灣培育了不少人才。今年六月底,在台北國家戲劇院關閉整修前,更推出該團製作的第一齣大型中國歌劇《萬里長城》,作爲「台北世界戲劇展」的重頭節目。吳文修自己除擔負團長之職外,還身兼編劇和擔任男主角(另一位男主角則由莫華倫擔任)。 吳文修對這次《萬里長城》的製作,懷有很大的希望,在演出場刊中共列出六點目標: ㈠希望能達到全世界人類都能了解的藝術。 ㈡能證明我們在國內對歌劇發展的紮根工作有了成果。 ㈢能確定中國新歌劇之型態。 ㈣達到高水準之演出,將來能在歐美國家繼續演出。 ㈤希望政府更能了解歌劇的重要性,不懼於其巨額經費而裹足不前。 ㈥使國內聽眾更能了解和有信心。 吳文修這六點目標不僅面對當前的台灣社會,更面向世界,想法不可謂不宏觀,目標不可謂不遠大。要使中國歌劇國際化,確實是一個很動聽的目標。 中國歌劇未有滿意作品吳文修提出具體新設想 在西方,歌劇藝術一直以來都具有崇高的地位,不少作曲家都視創作歌劇爲最終目標,即使在今日大陸、港、台的作曲家,不少人同樣將歌劇創作視爲藝術事業的頂峯,原因是要能成功創作出一部歌劇,單是作曲技巧,便要在聲樂和器樂上,包括獨唱、合唱、樂隊配器,人聲與樂器配合,有了充份的掌握後,才敢動手,在此之前,還要找到合適的題材,合適的編劇,和歌詞作家,作品脫稿後,製作能否成功,還有賴導演和一群台前幕後工作者,並不僅像管弦樂作品那樣有一個好指揮,好樂隊便成。 以往的事實證明,在沒有歌劇傳統的中國,要發展西方形式的歌劇,並不容易,以往的中國歌劇令人滿意的,筆者至今尙未見過。發展中國歌劇的道路實在太長,要探索的問題太多,過去好些作品都止於摸索階段,這次的《萬里長城》,同樣是在摸索,而且從創作、製作、到演出,都存有不少問題,能否達到吳文修設定的目標,自然存疑。不過,《萬里長城》和過往的中國歌劇不同的地方是,完全撇開了過去中國歌劇創作和製作過程中的「民族性」包袱,而這一點,也正是最値得注意和探討的地方。 吳

-

封面故事 Cover Story

《原野》的回聲

一九九二年一月十八日,歌劇《原野》以中文在美國華盛頓首演,獲得熱烈的回響。在此摘選兩篇英文報刊──華盛頓郵報及紐約時報──的樂評、台灣樂評家呂懿德的評論,以及黃輔棠觀賞中國歌舞劇院在大陸演出《原野》的錄影後所作的評介,從不同方向對此齣中國歌劇的創作及演出加以探討。

-

封面故事 Cover Story

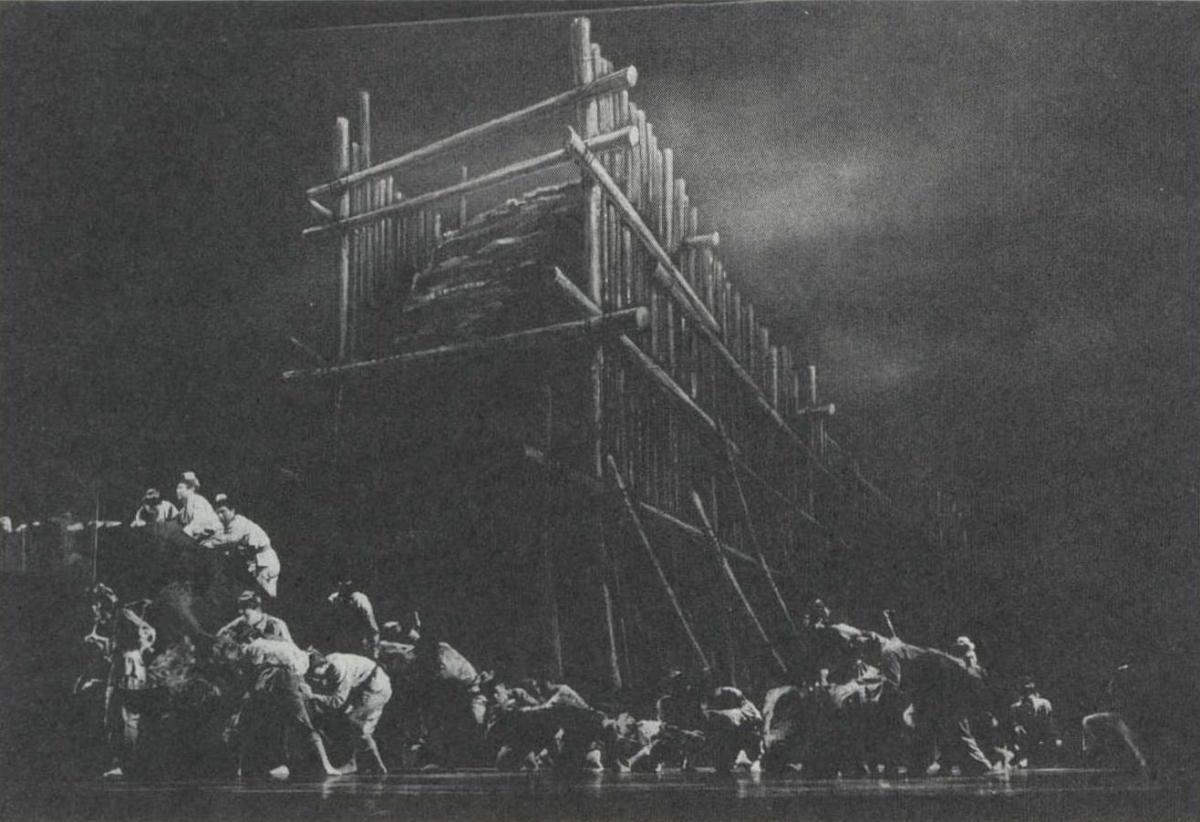

大陸《原野》移植台灣舞台

由大陸作曲家金湘根據曹禺同名劇作所作歌劇《原野》,去年年初在美國華盛頓首演得到熱烈回響後,省交耗資近二千萬,邀請了旅義歌劇女導演王斯本返臺執導,德籍設計師舒勒富負責舞臺、燈光及造型,將於二月二十四日至三月十五日在台演出。本刊特帶領讀者一訪臺中省交排練現場。