導演

-

聚光燈下 In the Spotlight 劇場創作者

聚光燈下 In the Spotlight 劇場創作者王靖惇 用創作提問,找出答案

「地點的話,我直覺是想到台大(戲劇系)的排練教室,因為在那待了8年!」在約訪信件中,王靖惇提出拍攝地點建議,大學加上研究所,他在台大戲劇系度過8年時光,這個誤打誤撞考上的科系,是表演的搖籃,給予他養分,才讓他現在得以用演員、編劇或導演的身分活躍在劇場。就這麼敲定了訪談地點,106教室王靖惇的表演起點。 戲劇性的經歷,誤打誤撞考上戲劇系 訪談時間安排在某個週一下午,只見王靖惇熟門熟路打開教室的門,開好電燈,再搬來木箱盤坐,然後迫不及待說道,在戲劇系上的第一門課,是姚坤君的排演課,地點就在這個教室,巧合的是,也同樣在週一下午。10多年前的課堂上,姚坤君問大家對表演的想法是什麼,王靖惇至今還記得自己的回答:「表演對我來講,最有趣的就是可以去體驗不同人生。」 若是以現在的經歷說出這句話,想必相當成立,但在當時,他根本沒想到自己會考上戲劇系。「通過申請入學第一階段後,我還是對表演沒有什麼想法,本來想選創作組,但面試前一週因為打排球扭到手,拿筆不方便,我臨時改選表演組,面試前一晚我才在準備獨白內容。」想想從申請入學開始,王靖惇就遭遇一連串充滿戲劇性的故事。 自認是被迪士尼養大的小孩,準備的獨白是來自動畫《大力士》的片段,他先說了一小段「我相信我有一天,一定可以重返神界」等等的台詞,接著唱起主題曲〈Go The Distance〉,後來面試老師之一的姚坤君要求用女性角色重新詮釋,王靖惇直接把歌曲唱成假音版本聽起來更像是京劇唱腔,逗得姚坤君哈哈大笑。 「因為老師們都很友善,面試結束後,我還覺得即使沒有考上也沒關係,結果就莫名其妙錄取了!」或許正是因為與表演的結緣是這場氣氛愉快的面試,才讓王靖惇在入學的第一堂課給出了那番回答,而這的確也是他所深信的,若不是表演,他怎麼有機會能藉由角色成為不同的人

-

聚光燈下 In the Spotlight 劇場導演

聚光燈下 In the Spotlight 劇場導演李銘宸 對於劇場,不能喜歡太多?

李銘宸多年來的創作觸角總是如此敏銳地捕捉世界。生活不用給他太多,一點點小事就能夠引發其無窮盡的創作想像。 能編、善導,偶爾演戲,李銘宸同時富有設計長才。不知是否因為多重身分經常在他腦袋裡跳換,其感受世界的方式也是跳躍轉變,被常人捨棄的美感意識,他喜歡撿起來琢磨玩味,如去年的《超級市場 Supermarket》,明亮開放的空間,在他的創作成的博物館、美術館的人文場域;又或者是更早以前的《解体素描》,是他從日文的「解体」對應中文的「拆除」意涵兩相對照玩味,一路延伸,使該作品試圖解放既有空間的組成,邀請觀眾以感知經驗重新拼裝熟悉的場域。 李銘宸怪得有趣,行之數年,也從小劇場一路走到了大劇院。 旁人看來,那像是一條理所當然的路徑總是如此,必須如此,創作者累積步伐的終點不總是為了擴大自己的舞台嗎? 「30歲以前,我會覺得這是理所當然的事情,特別這又是你喜歡的事情。」李銘宸說,然而近年最困惑他的關鍵卻剛好也是這份「喜歡」,他說:「這幾年我常常想,只是因為喜歡,就一直做,這樣真的對嗎?」 以為工作必得是你所喜歡的選擇 新北人,美術班,康輔社李銘宸的學生經驗養成,隱隱給予他走向劇場的3個關鍵優勢:好動的細胞,美感觀察,以及「我比很多人幸運太多了,至少家住台北,沒有那種找不到工作就要回鄉的壓力。」他說。 回憶學生時期,李銘宸不會說那是戲劇的發端,充其量就是性格的養成,他說:「國中高中的時候就會帶隊參加話劇或者歌唱比賽呀,也不是說意識到自己有什麼才華,那種感覺比較像是我站出來說想做,大家跟著附和『那就給你做吧』的氛圍。所以高中說要考戲劇系的時候,同學也跟著鼓譟,說什麼『超適合你的耶』這種話。」 結果呢?他沒考上。 大學放榜那天,沒人敢找他說話,「我想說也不用這樣吧,哈哈。」他自嘲,「我念美術班的,考大學時視覺美術相關科系跟戲劇系都想念,也兩個都去考了。」那一年,李銘宸去讀了視傳系,邊學以拉(編按:Illustrator,圖形製作軟體)邊複習搶救國文大作戰,又戰一回北藝大戲劇系,這回上榜了,「但我不是因為不喜歡視傳系才轉

-

特別企畫 Feature 編劇與導演談讀劇

特別企畫 Feature 編劇與導演談讀劇胡錦筵X洪千涵:讀出劇本裡的聲音

讀劇,雖是「讀」卻不只是「閱讀」,它一直是劇本創作到正式演出間的排練方式,也陸續發展成公開、或是售票的演出形式以相對簡單的劇場手法來呈現劇本,可能是正式演出前的嘗鮮、或試演,也可能是獨一無二的展演方法。而身為創作者的編劇與導演該如何看待讀劇?或是在讀劇演出之後怎麼繼續面對這個劇本?我們邀請到去年在臺北藝術節「北車寫作計畫」中發表《嗚嗚嗚OHOHOH》讀劇(影像版),然後即將於今年正式演出為《北棲》的編劇胡錦筵與導演洪千涵,聊聊他們眼中的讀劇。

-

☆<コ:彡賣夾仙24H選物販賣小舖☆<コ:彡

#有導演不控制的嗎?(下)

其實我們不是不知道,控制,並沒有不好,但又知道很多時候,問題出在控制,那不控制就沒有問題嗎?當我們對別人發出:「你這樣太過控制了,你不應該這麼控制」,我們是不是也在進行某種控制?叫一個控制狂不要那麼控制,我們是否也在控制他?當工作關係中確實存在著控制的互動事實時,不受控好像也是一種不專業(包含不受控的導演),但主客體你我之間,到底是服膺於什麼,向什麼前往,對什麼交代,對什麼負責?為了什麼在控制與受控?

-

☆<コ:彡賣夾仙24H選物販賣小舖☆<コ:彡

#有導演不控制的嗎?(上)

好像常常會聽到導演什麼的,就是任性自我擇善固執之類的說法。但,當舞台上的每一件事都在說話都有語言,都影響著認知感受與理解時,到後來沒有一件事情是能夠不去處理不去控制的;垃圾車經過的時間,路燈或逃生指引燈或落日但當控制的對象是演員,是設計,是各部門,是活生生的人的時候 自本期專欄始,未來標題無#號在前之文章,是為個人出發的書寫;有#號在前的則為上期專爛(2020年第329期〈最近在忙什麼〉)所提及之,關於筆者於二○一九年所主持之計畫/工作坊相關題目與內容(未來在行文中或許以計畫,或那個計畫,或去年的那個計畫指稱之);其中對話部分大抵為實際對話內容逐字或重點濃縮,不敢稱重現現場,但力求融匯各種立場及與會者所思,詳實表達、提議。

-

藝@書

閱讀劇場的民主與愛

集表演、導演與書寫的能力於一身的法國導演丹尼爾.梅古奇,自述自己的著作《短暫的永恆》「這本書不是一本書。它是一張網、一條穗辮,有時又是一個簡單的拼貼,由別人寫的不同書頁組成。」透過許多的靈光閃現,讓思想與文字自我對話。對梅古奇而言,劇場創作是不斷重新閱讀、重新搬演的過程,透過此書,讀者也體會著劇場開放的空間、留有空間的「閱讀」。

-

A Bigger Picture

戲劇,是從門隙看出去,還是從窗戶看進來?

觀眾未必都能區分各種觀看的性質,是以,「放大」便有新鮮、奇觀造成的興奮,「電視(劇)」又不會使形式凌駕了內容上的安全感。一新一舊一生一熟的配搭,因此並未因為科技進步而給劇場創作造就新的角度,新,就是開拓之前未有的想像空間。 舞台,是想像的天堂。導演,是從那兒來的信差。

-

A Bigger Picture

戲劇,是為了懂得,抑或懷疑?

正是由於不能「一腳踢」,便必須借助各方有此才幹的藝術家們的幫忙,但統籌與導演是兩個崗位。前者是程序,後者是內容。所以,儘管我並不精於個別的藝術,但一定要認識它們在那方面能對作品發揮作用。由此百川入海,就是學習,也是決定要做一個怎樣的導演的必經之路。 從而體會,做導演,就是要做一個懷疑自己的人。

-

藝@電影

衝著導演的面子 你應該去看!

廿一世紀不比上個世紀,這十年間作者論不太吃香,加上大師導演逐一凋零,好萊塢電影高度分工,品質愈來愈優,具有風格的導演受到各種影響,與商業上的拉扯妥協,品質再也沒有一定,但過去作品的質與量,卻也成為挑選影片的重要參考座標。

-

特別企畫 Feature

導演說話 「我要先愛上演員,觀眾才會愛!」

電影《一年之初》的導演鄭有傑,在片中用了大量的劇場演員,甚至劇本的創作靈感,也是因為看了劇場表演激發出來的,鄭有傑說明他的選角原則:「如果我喜歡,觀眾才會喜歡,我要先愛上演員,觀眾才會愛。」

-

話題追蹤 Follow-ups 貼身看大師:愛古董強忍背痛,對舞台超級講究

喔,原來這就是「羅伯.威爾森」!

從剛下飛機,到目送他走進離境大廳,這位如巨人般的龐大身影其實總有著隱藏不住的疲憊。然而在短短四天三夜的行程當中,羅伯.威爾森完全沒有高個子常見的垮肩駝背,他總是挺起身軀、步伐穩健,右手輕輕按著背後腰部的痛處,腦筋清楚地朝著他要前往的每一個目標邁進,雖然如他自己所言:「我是個慢慢來的人,所以連演講速度都很慢」,但帶著些許嚴厲的尖銳眼神與不疾不徐的肢體動作,威爾森的舉手投足都有著如貴族般的優雅大氣。

-

環球舞台

愛在戰火蔓延時

在作品裡描繪戰爭,是提允一向的創作主題; 家鄕長年的戰亂與血腥,尤其是前年一場示威抗議事件, 使敏感纖細的提允,以退還印度最高榮譽的象徵行為, 自己從事藝術專業的虛幻和挫折, 進而實踐自己對同胞的關愛。

-

巴黎

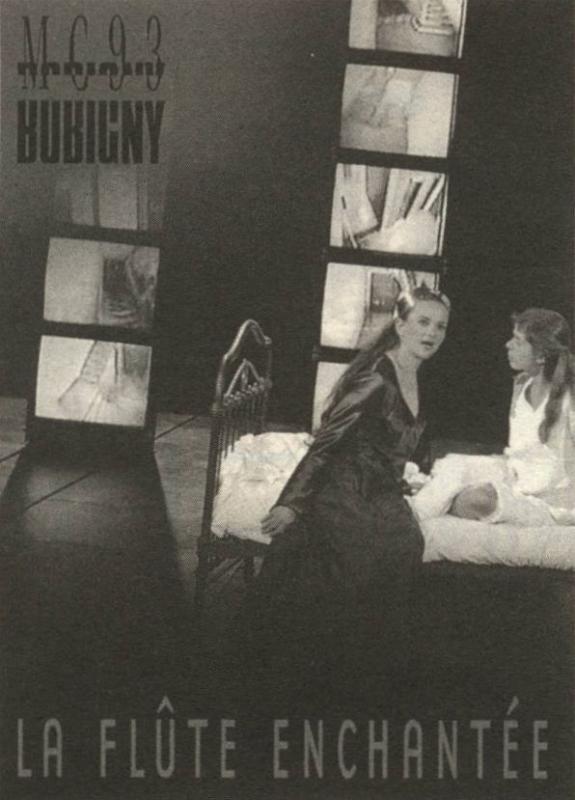

戲劇導演歌劇獻新藝

一九九九年度巴黎歌劇出現不少唱作俱佳的作品,其中《黑桃王后》、《無地斯》Outis與《魔笛》三齣歌劇的導演,面對不同的作品與挑戰,各有不同的導演考量,其導演意念頗値探究,其中或有可資借鏡之處。

-

特別企畫 Feature

身份跨界的導演、性別無界的表演

重複扮演這個社會所賦予我們的性別角色,因此性別裡頭有一種表演性。如果這在我們生活裡的性別表演搬到舞台上,與舞台表演會產生什麼樣的衝突? 之間的關係又是什麼?這些問題,都是試圖對劇場同志議題提出不同的切入點。

-

藝問藝答

藝問藝答 藝搭藝唱

問:看過您導的《夜夜夜麻》與《虛構飛行》兩齣戲,風格都很不同,演出場地與觀衆人數差異很大,很難想像這是出於同一位導演的作品。請問你是如何看待這兩個不同的創作? (桃園/盧筱羽) 答:如果前者是涉世未深、乍逢世故的社交party的話,後者就是深夜回家之後、在私密的空間裡頭毫無保留的自我吿解。這樣說倒不是一種人前人後的鄕愿或僞裝──偶爾也許有過這樣的經驗:在一些熱鬧的場合裡,就在聽到某人說了個笑話、而笑了起來的同時,心底卻突然湧起一種寂寞前者是一種人際溝通的系統反應,後者卻是不由自主的一種內在眞實,這兩種狀態說起來有點對立,但卻是千眞萬確很容易同時發生的。 當然,裡面的、外面的這樣來分並不能那麼全面地涵蓋所有的細節。尤其我也不傾向以各一種狀態譬喩一個作品──兩個作品儘管如此不同,但是都各有其內外對峙的局面。只不過的確前者比較趨近外在的溝通,後者則大幅度地釋放內在的寂寞。所以也可以說,前者是白話文體,後者就是散文詩。對待的態度當然在動機、策略、期待這些方面都會有很大的不同。透過前者可以認識新朋友,了解所謂的市場機制,而後者的期待,不管是新朋友、老朋友──可能就需要一個更親密的空間狀態了。 所以這兩個作品之間,事實上的確是有某種程度刻意區隔的。在《夜夜夜麻》之前,大約有三年的時間除了一些非常小型的作品外,我讓自己處在如《虛構飛行》裡所呈現的一種「離開」狀態,而當時河左岸劇團正渡過它的第一個十年,那麼長的時間對一個人的劇場工作,雖然可以藉以獲得相當的累積發展,但也無可避免地可能形成一種負擔。因此就需要「離開」,需要拉出一些距離來整理、回視。同時在適當的距離之外,進行一些積習之外的嘗試、以形成對照比較。創作社的組成、以及《夜夜夜麻》的工作,相當程度地在我的經驗裡被規劃成一種距離外的對照。但是,也許只有一次的工作也是不完整的,我期待那樣的對照在成爲另一個「積習」之前,能有更進一步的延續與探究。 文字|黎煥雄 創作社、河左岸劇團導演、EMI唱片古典部經理

-

特別企畫 Feature

在表達與生存間尋找平衡點

創作是爲了表達,重點在創作者所思所想;行銷關乎劇團生存,重點在觀衆之所欲。兩者之間未必對立,但總是會見到微妙的拉扯互動、時合時分,各劇團在此中如何求取自我安適的平衡點,同時考驗著創作者與行銷者的智慧,讓我們來看看,國內這些大型劇團如何面對這個問題。

-

印象手記NOTE OF PHOTOGRAPHER

印象手記

導演要演員把災難降臨時的無助表現出來,演員將頭、手自然垂掛在多用途的道具上,卻眞的像極了災難中無助的人民。

-

導演劇場

羅伯.威爾森的意象劇場

二十世紀的前衛劇場內,羅伯.威爾森的劇場時間、劇場空間、和劇場意象,有著獨一無二的標記。他提供了觀衆經驗劇場的特殊方式,而劇場藝術家則在他身上看到「完全劇場」的「完全導演」的可能性。

-

導演劇場

邁向第三劇場:尤金尼奧.罷芭

奧汀劇場及「劇場人類學學校」創辦人─尤金尼奧.罷芭對東方劇場和西方劇場的相遇,一直充滿興趣。他最戮力於製作當中的元素是「意象的蒙太奇」──不同劇場文化的並呈融合──除了「第三劇場」之外,他還提出「劇場人類學」概念的硏究。

-

導演劇場

演員/觀衆/空間/果托夫斯基

不要跟我說「悲傷」、「痛苦」、「狂喜」這些都只是主觀的、情感上的形容詞。惟有透過客觀(objective)、精準的「肢體動作」,觀衆才會接收到台上演員的演出。 ──史坦尼斯拉夫斯基《演員準備》