在《金剛心》中,通過身體所傳達的動作與聲音,都像是修行者必須在極度壓抑的禁慾主義之下,展現出一種刻苦鍛鍊的精神性,甚而套用了一些文化符號,來渲染這一精神鍛錬的刻苦性。然而,「鬼太鼓」的年輕人並不從日本的神道教義中探求生命真理,但他們用中國古箏與日本太鼓或三弦琴對話,體現了跨文化所拓延出來的新生疆域是無邊無際的。

身體存在著一種「純粹感覺」嗎?當先後看了日本「鬼太鼓」的演出與台灣優劇場的《金剛心》之後,我不免會想到這個問題。「純粹感覺」這個詞語於亞洲文化圈而言,也意味著一種精神境界,中國的莊子就說過:「以神遇而不以目視,官知止而神欲行」,台灣學者楊儒賓在他翻譯榮格寫的《東洋冥想的心理學》一書中,也提到:「世界如果不顯現爲精神意象的形式,它實質上就是不存在的。這是個事實,但除了叔本華哲學等少數特例外,西方還不能充分了解,而叔本華已受過佛教及奧義書的影響。」(見商鼎版1995.)。由此可見,「純粹感覺」這種屬於精神意象的東西,比較容易被編列到宗教學,這也是當在劇場裡追求一種「純粹感覺」的表演情境時,多少都會與宗教祭儀沾親帶故;「鬼太鼓」與優劇場亦然。

道場與劇場的區別

雖然兩者同時都強調修行式的集體訓練,但與近年盛行於台灣的「身心靈」舞蹈不同的是,「身心靈」舞蹈仍偏重於從太極導引之類的中國身體養生學去找出動作論述,然後附身於西方現代舞的形式表現出來。不論是「鬼太鼓」或優劇場,若用西方表演文化體系的詮釋觀點來看,首先要釐清的是,集體修行的道場與表演給觀衆看的劇場之間,有沒有一條比較具有區別性的界線存在?或根本不需要去界定?

我個人認爲,若不搞清楚道場與劇場之區別,我們就有可能在劇場裡產生錯誤的體驗,甚而幻想宗教儀式化的表演,給觀者官能帶來的刺激是一種「純粹感覺」,便以爲那是精神性的客觀存在;殊不知那是天生的錯覺。梅洛龐蒂在他的經典名著《知覺現象學》中提到:「感覺是一個精神想像其自己的歷史的必然方式,也必然是騙人的方式」(大陸商務印書館版.P.64)。如果在黑夜中,幻覺經常欺騙感官,只能通過朦朧的暗影擬造出與自己熟悉的記憶相符的假象;那麼存在於道場與劇場之間的,也是一條幻覺經常欺騙感官的界線。我們以爲那些利用音響、燈光、道具、裝置等舞台效果擬造出來的宗教氣圍,卻是觀者精神反映出來的靈者之身影,正如亞里斯多德說過的:「當我們清醒時,我們有個共通的世界,但是當我們做夢時,每個人有他自已的世界」。

看了兩個演出之後,倒覺得日本「鬼太鼓」的道行大概較優劇場高一些,從他們簡樸的舞台裝置看來,表演空間於他們而言,毋寧只是一個身體現形的現場;而優劇場過於裝飾化的舞台,令人不由想到流行於台灣各地的法會,總是虛擬出一個膺品化的神聖空間,正如雲門舞集《焚松》(1999)的最後場面,堂而皇之昇起一幅巨大的唐卡大佛,直接切入宣揚佛法的主題,其表現手法能夠如此簡化到只有概念的存在,也實在令人咋舌。《金剛心》讓人看到的也是一個浪漫主義的宗教景觀:巨大的布幔垂掛於兩座擬似中國西北高原的土窯高塔之間,一個封閉的、尙未文明開化的古老空間,就在敲木魚聲、誦經合聲中被明示出來。果然,之後的表演就是一點也不令人意外地食古不化,甚至依樣畫葫蘆地把儺舞或跳大神那樣的表演程式都搬到舞台上,除了讓人能夠直接感受到一種土著的宗教觀之外,眞不知在編排者這樣刻意設計的場面中,觀者還能產生什麼聯想?這些場面無法令人直接看到或想出在它們自身之外的任何其他創意,卻只表明了它們都是一種宗教意識的遺跡。

跨文化的表演形式

回頭看日本的「鬼太鼓」,卻是以更爲自由的概念裝置,把文化符號轉化爲在傳統與當代之間的「再建」(rebuilding)材料。從以韓國舞蹈配合日本太鼓的打擊樂出場的序場開始,就指出了「鬼太鼓」新一代傳人所面對的新方向:不再只從傳統的養分中汲取還原民族本色的元素,而是進一步從既有的概念中,演繹出具有當代性的語彙系統,重新拓延傳統的言說疆域;正如「鬼太鼓」演出經理山田大輔說過的一句話:「能發揮鼓的傳統性力量至什麼層次,便是好壞關鍵之所在」(見中文版演出特刊)。所以,他們與異文化的不斷接觸,並不是爲了參加一個煽動日本情調的異國藝術節,於「鬼太鼓」而言,更重要的是與他者文化在表演場域裡的直接相撞,才能讓人看得見「鬼太鼓」的力量。

生命能量的宣洩

以韓國舞開場,並不只是一個形式化的表現手法,卻是更爲嚴肅地意味著:新一代日本年輕人已超越日、韓民族糾葛不清的歷史,以更爲開闊的胸襟接納民族之間早已造成文化融合的歷史事實,正如同以這種跨文化的表演形式展現,並且用了陰性的笛聲與陽性的鼓聲合奏,呈現出一種「剛柔並濟」的巧妙隱喻。到了終場前,韓國的「男寺黨」(Namusa Tan)以自己的面貌,與日本「鬼太鼓」的鼓童並置於散發著強勁能量的日本傳統廟會氛圍中,看到新一代日、韓年輕人對未來歷史的憧憬,更令人不由得感動起來。也許是這樣的意味,提供了一個對於現實政治的拓展性觀點,不再因民族的差異而切斷我們對他者文化的受容性。這就是台灣「優劇場」所缺少的格局,面臨傳統文化介入當代文化時所呈現出的有限性,「優劇場」對這種「苦境」(Predicaments)所提出的解決方法,竟然只是在宗教意識中不斷擬造靈者之身影,如同又把一塊新填的裝飾瓦鑲在古老的廟堂之上。

「鬼太鼓」自由進出於看似不調和的形式之間,聲音清脆的朝鮮腰鼓、深沈的洞簫、典雅的古箏等各種異民族樂器,都可以與日本太鼓相互對話,非統一性的聲音在共鳴度上交織成近似組曲的結構。不管這些樂器是來自不同的民族或不同的對位方式,只要用他們的手去撩撥,自然就有最簡單、最質撲的聲音跑出來,即使他們拍打鼓而,也不是爲了打出具有豐富變化的抑揚頓挫、極其強調旋律感的音調,有時倒像一陣急驚風,一鼓作氣地要將身體的能量衝出古老的閘欄。太鼓像埋在千年地層裡的傳統,只用簡單的拍打,就能讓古老幽靈在當下現身;而那樣強烈的身體能量,才是當代聲音的創造者,才是足以抗衡千年幽靈的法器。因此,「鬼太鼓」是在與傳統進行交媾,而不是在擬造傳統。

「鬼太鼓」的打擊樂基本上常見於日本神道廟會的儀式中,但是「鬼太鼓」將之挪用到他們的能量場,巨大太鼓的咚咚之聲,配合相較之下顯得弱不禁風的小鈸、小鑼、笛子……等,竟然可以鐘鼓齊鳴地產生石破天驚的震撼感。表演者並不是在表演操作樂器的嫺熟技巧,而是在表演他們身體豐沛的能量。如終場的「屋台囃子」(Yatai-Bayashi),男性鼓手穿著丁字褲上場,盡情放任地用鼓槌拍打鼓面,從頭到尾只有拚命拍打這個動作而已,甚至一直拍打到身體出現艱苦的表情、堅定的眼神、賁張的肌肉、黏著於閃亮皮膚上的汗珠、以及急迫呼吸所引起的腹部不定起伏,加上嘶叫的「肉聲」,這一幅活生生的肉體景像,不只讓我們爲表演者這樣艱苦地頂住體力的極限而感到一點悲傷,更讓我們爲這樣的肉體景像所散發的狂氣而恍惚。用肉體頂住體力的極限,如驅近死亡的生命本能一般令人悲傷,強烈的鼓聲混合著艱苦的肉體景像,所瀰散的生命能量,卻令人感受到「情動」(Eros)的生之喜悅:日本「鬼太鼓」表現出肉體在解放死亡的衝動之中,已然昇華成爲生命能量(energetic)的宣洩,更是生命在生與死的平衡桿之間,創造出一種危顫顫的「情動」之歡愉。

從「情動」中尋求昇華

相對於《金剛心》的演出,如果有人爲他們的作品提出了一種使某種宗教教義更容易理解的見解,那麼我只能說,這個見解只是受歡迎的世俗之見。像是《金剛心》所要表述的「如如不動之心」(見演出傳單),基本上也不過在闡明一個共同體想像中的文化記憶,而觀衆之中若有人同樣受到這種充斥於我們文化記憶中的表意話語而感動,即使在其中並沒有發現任何新鮮的或未知的東西,卻以爲看到自己文化中對於生命觀的基本道理(在傳統中最荒誕的東西也可能是某種思想的象徵),那麼我就可以理解:愈古老的傳統,愈讓大家都身陷其中而不自覺,這才是傳統與當代性衝突問題的根源。

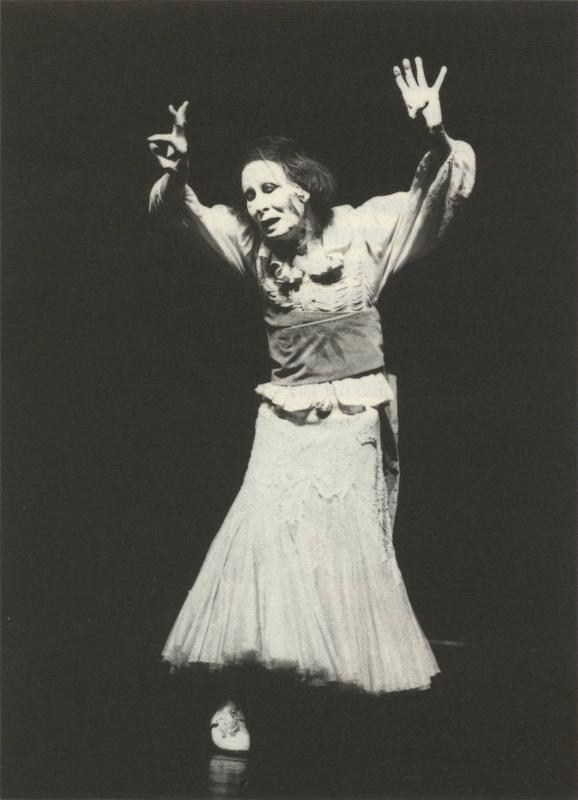

因此,在《金剛心》中,通過身體所傳達的動作與聲音,都像是修行者必須在極度壓抑的禁慾主義之下,展現出一種刻苦鍛鍊的精神性,甚而套用了一些文化符號,如:誦經般的合唱、祭儀用的面具及拳術的武功身段,來渲染這一精神鍛鍊的刻苦性。然而,「鬼太鼓」的年輕人並不從日本形形色色的神道教義中探求生命眞理(甚至他們懷疑),但他們用中國古箏與日本太鼓或三弦琴對話,卻如爵士樂中的樂器即興式地交叉獨奏一樣,相互嚐試能夠融爲一體,體現了跨文化所拓延出來的新生疆域是無邊無際的。比起《金剛心》的禁慾主義,徬徨於道場與劇場之間,活像是找不到身體的遊魂一般了無生機,「鬼太鼓」顯然在身體與精神的辯證上更爲自由,也更解放了被日常性所壓抑的身體,這才是初民祭儀文化從肉體「情動」中尋求昇華作用的根源吧!

文字|王墨林 資深劇評人