華格納曾在〈藝術與革命Die Kunst und die Revolution〉一文中說:「真正的藝術只有站在整個社會脈動的肩膀上,才能提升其層次與尊嚴。」他認為藝術與文明的過程是密不可分的,因此他將自己對社會、對藝術、對理想的信念與堅持,寫進了歌劇,另外,雖然取材自神話,卻在劇中反映當時的社會。

寫作時間超過二十年、作為「拜魯特音樂節」一八七六年時開幕的劇碼,《尼貝龍指環》世人一致認為是華格納對日耳曼民族所發出的悲鳴。當然,華格納對政治當局的關切與狂熱的民族感情,很難自他的作品中分離而出,而他個人具高度爭議性的行徑與令人嘆為觀止的文本,更為他的歌劇增添許多狂亂的氛圍。在一百三十年後的今日,華格納所寫下的歷史,無論從哪一個層面來看,仍無人可以超越。

寓真我於藝術

華格納曾在〈藝術與革命Die Kunst und die Revolution〉一文中說:「真正的藝術只有站在整個社會脈動的肩膀上,才能提升其層次與尊嚴。」他認為藝術與文明的過程是密不可分的,因此他將自己對社會、對藝術、對理想的信念與堅持,寫進了歌劇,另外,雖然取材自神話,卻在劇中反映當時的社會。

例如四部曲的序作《萊茵黃金》,以搶奪寶藏與稱霸森林反映「獨裁」與「統治」,這也是華格納參與革命的動機。而寶物帶來力量,正如華格納認為優渥的生活是造就好作品的溫床一樣,但水能載舟亦能覆舟,因此黃金帶來的災難是本部的重點。爭奪的場面、獨霸的野心等,正是當時的世局。

日耳曼民族所信仰的女戰神,化身為《尼貝龍指環》第一部《女武神》,在人與神之間的矛盾與掙扎,反映了具備「愛」的人類女性形象與決定生死的神祇。在《女武神》中,華格納大膽地寫進了亂倫的情節,這不但挑戰了基督教的尺度,華格納在劇中所表達的「優異的同源才能產生曠世的新生代」之種族思想,更令人不得不與他的反猶太及右派主張聯想在一起。

在《女武神》中,齊格蒙與齊格琳德這對攣生兄妹所生下的兒子——齊格飛,是華格納心目中人類未來的救星,也就是未來人的理想典型,只有他可以擁有黃金、具備獨霸天下的魔力卻不被黃金的魔力反噬──唯一的條件是放棄愛情的喜悅。在齊格飛看到布倫希德的那一刻,華格納透過齊格飛脫離神格、寧願為了愛情而成為凡人的劇情,闡述了「紅顏禍水」的觀點,但同時也明白地表露出,「愛情」乃是人類心中最深不可測之物。

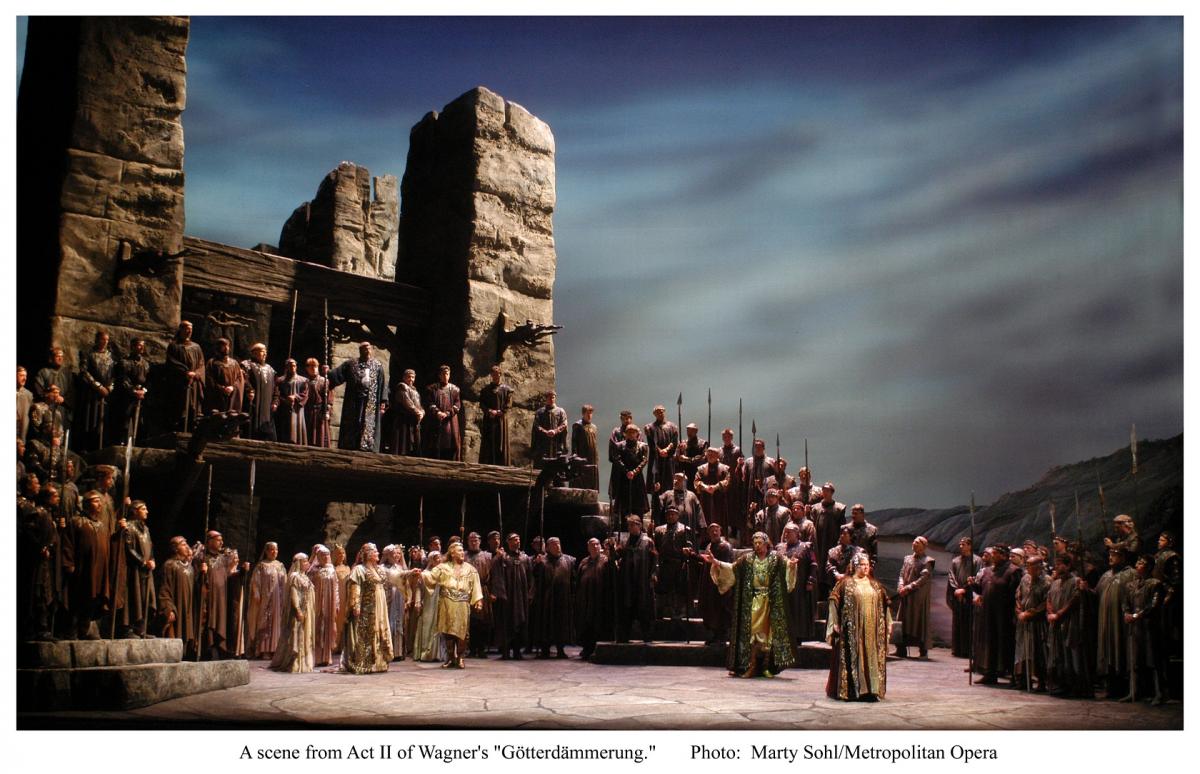

最後一部《諸神黃昏》敘述沒落的諸神,同時人類將開啟自由的新世界。一方面延續前三部的思想:女人的誘惑總帶來災難,另一方面卻也重申女人惟有以愛情方能拯救男人的思想。雖取材北歐神話,華格納親自創作這四部曲的文本與詩曲,混亂的劇情深刻地、毫無掩飾地映照出他個人的主張與理念。

音樂與戲劇的新關係

華格納在一八五三年著手《萊茵黃金》時,已發表了《歌劇與戲劇》一書,詳細闡述他的歌劇想法與理論。一向跟隨著義大利歌劇的腳步,浪漫運動後的德國作曲家們,已經無法忍受空洞戲謔的義大利歌劇。華格納提出歌劇必須改革的論點,並身體力行,其分水嶺為德勒斯登革命失敗、流亡瑞士之後,自《崔斯坦與伊索德》開始,華格納的歌劇均被稱為「樂劇」。

華格納的樂劇與義大利歌劇最大的不同在於作品結構。義大利歌劇以數個獨立的章節串聯成一部歌劇,而華格納歌劇則為貫穿全曲式的結構。由此相異點再產生出詠歎調的轉變;在傳統歌劇中,每一首詠歎調都是完整的歌曲,可以單獨演唱,屬於詩節式的旋律,然而華格納歌劇中的旋律,卻綿延不絕,被稱為「無終止的旋律」(unendliche Melodie)。也因此在傳統歌劇中的「詠歎調」與「宣敘調」之差別,在華格納歌劇中也被改變了。

另外在傳統歌劇中,合唱團是表達氛圍與劇中人物心理狀態的重要工具,但是在華格納歌劇中,這項功能被管絃樂團取代,樂器不再是純粹伴奏的工具,而是同時也需分擔劇情的鋪陳。也因此在傳統歌劇中應由樂器伴奏的段落,到了華格納歌劇變成樂團與歌者平行進行的設計。

引導動機與整體藝術

說到華格納,不能不提「引導動機」(Leitmotiv)。引導動機的功能在於附於每個角色、每個情境一個固定的樂想,當聽眾聽到某個樂想時,劇情不言自明。單單在《尼貝龍指環》四部曲中所出現的引導動機,有兩百個左右。在傳統歌劇中,每個角色都有代表他們的詠歎調,但是華格納的歌劇中,卻是以劇情為前提,除了歌者的主題以外,每一個情節也都有代表它的音樂。如《萊茵黃金》一開始有上行音形的「自然動機」、與分解和弦的「波浪動機」,就是藉由音樂呈現劇中情景。

華格納認為歌劇是一種「整體藝術」的呈現,所謂整體藝術並非如傳統歌劇般、兼顧戲劇、舞蹈、舞台設計等因素即可,而是各個領域的藝術互相交織相融、卻又互相抗衡達到協調的狀態。因此在他的歌劇中,我們見不到特別被凸顯的重要因素,包括在傳統歌劇中往往被塑造成唯美、突出的主角們,到了華格納歌劇裡也有如管絃樂團的樂器一樣,只是眾多歌唱聲部的一部而已。他主張在歌劇作品裡,音樂比戲劇更容易達到效果,因此在他的作品中,他將戲劇的成分提升,用以削減音樂與戲劇落差極大的便利性,進而達到戲劇與音樂平衡的狀態。華格納賦予歌劇另一種面貌與更深層的意義,雖引起眾人嘩然,但這種格局卻也是嘩然群眾至今難以達到的。