Search 進階搜尋

-

藝活誌 Behind Curtain

藝活誌 Behind Curtain捷克人文與歷史的結晶體—布拉格國家劇院

早在一八四九年國族復興運動期間,捷克人就決定要興建一家屬於自己的國家劇院。奧地利哈布斯王朝拒絕提供興建資金,更激發了捷克人的民族意識。國家劇院的興建動員了整個捷克民族,大量的募款從各地湧入。國家劇院於一八八一年落成,不過一場祝融之災,將全民心血化為灰燼。幸好大量的捐款隨後補上,新的國家劇院很快地重建完成,於一八八三年重新開幕。如果您有機會到國家劇院看戲,在鏡框大幕的拱門上,會看到上面鑲Nrod Sobě兩個大字,意思是「我們國家/民族給自己的禮物」。

-

藝@書

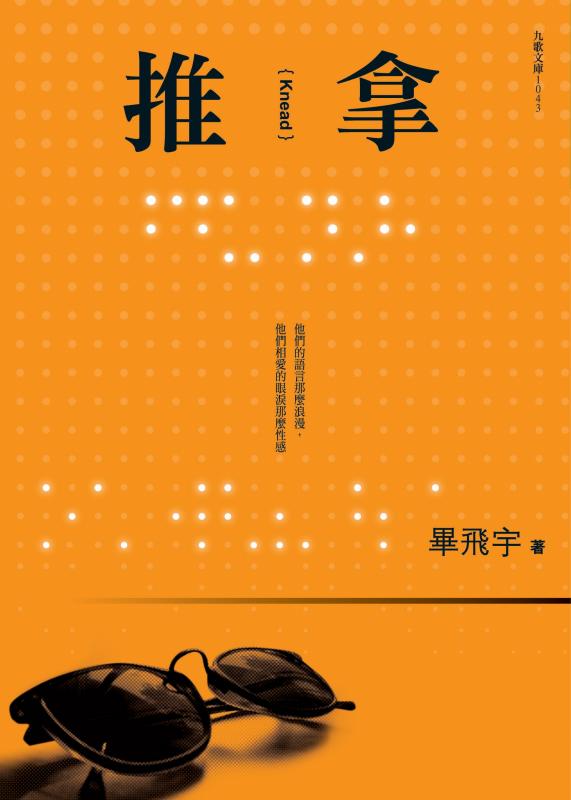

回顧二○○九 不能錯過的華文小說

近幾年,往翻譯小說一面倒的文學書市,在二○○九年有了華文新勢力。因為華文老作家、新作家皆有新作品面世,且題材各異,如畢飛宇、黎紫書、梁文道。而台灣作家也獻上佳作,沉潛十年的蔡素芬、新生代的家甘耀明,皆展現亮眼成績。

-

藝@CD

吉他相伴 靜享浪漫夜晚

吉他由於音色柔和細緻、風格變化多樣,不但是大眾喜愛的樂器,也是音樂家們喜歡合作的對象。《夜間咖啡館》與《那不勒斯藍色夜》這兩張專輯,就恰好不約而同地選擇了與吉他的搭配。曲風帶有世界各地的意象外,浪漫甜美的樂音,共同吐露著靜謐、閃耀的夜晚。

-

藝@電影

金穗獎 看見剽悍的影像新勢力

金穗獎不但是台灣影像創作者的搖籃與踏板,更是觀察國片動態的風向球,見證台灣的軟實力。今年邁入卅二屆的金穗獎,報名與入圍影片的數量到達一個高峰,質與量都相當驚人。今年學生類的作品出奇優秀,可見研究所的設立所帶來的週邊效益開始擴大。

-

藝@展覽

「手的表情」 展現雙手的萬種表情

來自美國布爾基金會的收藏「手的表情」,呈現了不同時代藝術家以「手」為主題的創作,不同的「手」表達出人類各種可能的情感,更傳達了背後動人的故事。

-

達人推薦 本月我想看

達人推薦 本月我想看驫舞劇場《M_Dans2010》、歐斯特麥耶《哈姆雷特》

相對於驫舞每次那些混亂卻充滿能量與機鋒的集體即興創作,但對我而言,其實他們每位編舞家各自的獨立作品,都更精準銳利。終於他們願意用集錦方式呈現各人風貌,我以為這樣衝撞出的藝術張力,或許更為強勁。 歐斯特麥耶的《哈姆雷特》是較《玩偶之家》更具野心的作品,也絕對是世上萬千復仇王子當中,最讓人難忘的版本之一。光看開場的瘋狂葬禮滑稽劇,就已值回票價。六人不換裝兼任多角的處理,將劇本的角色內在意義梳理得更為突出,讓人想起這次的劇本修編馮.梅焰堡在他自己的《醜男子》當中類似的戲劇手段。黑暗嘉年華般的情境氛圍,暴露扮演成分的劇場美學,在在彰顯這個時代的藝術與現實氣質。歐斯特麥耶的版本不是沒有值得斟酌計較之處,然而他的膽識,已足為下一世代的藝術家取法。

-

常客推薦 本月我要看

常客推薦 本月我要看《聲聲慢》

相信對很多人來說,幾個唸得出來的藝術表演大團,幾乎是品質、口碑的不二代名詞,所以將自己的藝術表演預算先放在這幾個表演上,準沒錯;說實話,在下也有同樣的「眾數」心理,但幾年下來不禁發想,是不是偶爾該「出軌」一下?試試不同的藝術表演。所以自二○○八年「臺灣國際藝術節」意外地成為我美麗的「錯誤」後,每年都期待再一次的不同體驗。 今年「臺灣國際藝術節」的《聲聲慢》,是南管名家王心心為南管特別量身訂作的表演舞台,要讓觀眾一次體驗南管的絕妙之處。都說南管獨特的韻味就像陳年普洱,悠遠流長,令人回味無窮,仔細一想,這樣特別籌劃的卡司內容,說什麼也要「走過、路過,不能錯過!」 文字|田開玲 一名也是忙碌於協助社會正常運作的小螺絲。不當螺絲時,以「草莓族」被歸類為「菜籃族」為榮。每月不去表演廳坐坐,就感覺沒有靈魂。

-

總編輯的話 Editorial

總編輯的話 Editorial傳唱的歷史,原音的故鄉

在台灣東部,有一個以卑南族人為主的南王部落,方圓僅五百公尺,人口不過一千五百人,但十年內卻出了九位金曲獎得主。從歌手陳建年在第十一屆金曲獎,率先拿下南王部落的第一座金曲獎座開始,包括早期的民歌之父胡德夫,還有紀曉君、高田、昊恩和家家及南王三姐妹,總共獲得九座金曲獎座。這個在台灣地圖上看不見的原民部落,為何能在台灣音樂版圖中強佔一席之地?根據部落族長陳冠年的說法,南王部落是「原音的故鄉」,大家都有一個「好嗓子」,除了與生俱來的歌唱細胞,更因為傳統祭典的從不間斷,如少年猴祭、婦女的除草祭,成年人的大獵祭、年祭和除喪祭,都必須吟唱古調和古詩,因此卑南族人從少年就開始唱歌和體驗音感、音律,音樂已經和南王部落結合一起,部落裡三分之二的族人都是歌手。 挖掘出這些「留在部落裡的美聲」的「角頭音樂」社長張四十三與製作人鄭捷任,在十年前製作紀曉君專輯時,對原住民音樂的美感相當感動,曾許下「總有一天,我們要把這個音樂帶到國家音樂廳」的心願。如今,經過十年的籌備,南王部落的傳奇即將拍攝成紀錄片,且登上國家音樂廳的殿堂。這齣連取名都很原住民口吻的《很久沒有敬我了你》音樂劇,由前NSO音樂總監簡文彬領軍,劇場導演黎煥雄、電影導演吳米森、編曲李欣芸和美術蕭青陽等共同製作,這個空前的超級夢幻團隊,要將他們對原民部落歌謠的感動,以戲劇、以影像、以音樂,傳達到更多人的心中。本刊【尋找.在南王部落】特別企畫,跟你來去「原音的故鄉」,揭開南王部落的神秘面紗,並紀錄這部音樂劇珍貴的創作過程,帶讀者一窺這個製作的台前幕後。 如同原住民音樂,布袋戲也是這塊土地獨特的傳統文化資產,曾被票選是最能代表台灣意象的第一名。出身雲林虎尾的「五洲園」布袋戲世家的黃強華與黃文擇兄弟,不僅以「霹靂布袋戲」打造華人布袋戲的第一品牌,更成功進軍國際市場。究竟,「霹靂王國」是如何運作的?他們又如何讓傳統布袋戲,變身文化創意產業的熱門商品?本月,霹靂布袋戲將與交響樂團合作,將霹靂系列精心雕琢的配樂以交響樂的磅礡氣勢呈現。藉此機會,本刊一探「霹靂」的基地,聽聽黃強華與黃文擇怎麼說。 二○○九年,是德國藝壇沉痛的一年,享譽全球的舞蹈家碧娜.鮑許的驟逝,讓全球舞迷深感遺憾,之後兩位重量級的戲劇大師尤根.勾許與彼得.查德克相繼辭世,更令人不勝唏噓。然而,正當大師們隕落之際,令人不可忽視的

-

藝聞觀點 News Review

藝聞觀點 News Review陳錦誠:應回歸思考什麼是台灣文化獨特性

大陸景觀劇帶動觀光,原劇組也想做《印象.台灣》 2009.11 二○○二年大陸第一部山水實景演出劇目《印象‧劉三姐》在廣西桂林漓江上演,找來導演張藝謀執導,結果造成大轟動,不僅讓當地傳統文化得以繼承和發揚,也帶動當地旅遊業發展,開發相當可觀的文化和經濟效益,成為大陸文化創意產業指標項目,製作團隊隨後在麗江、西湖、海南島等地做了「印象系列」也都叫好叫座。在台灣,《印象.劉三姐》頗有名氣,觀光客趨之若鶩,這幾年赴廣西遊客增加,《印象.劉三姐》更是旅行團不能缺少的行程項目。跟隨這股熱潮去年,《印象.劉三姐》導演之一的王潮歌低調來訪,看中了包括大陸觀光客必遊的阿里山、日月潭等地;之後,製作人梅帥元也相繼來台,拜訪台灣優人神鼓,尋求合作可能性。同時也將趁機參訪台灣各地,了解是否也有機會把山水實景演出的形式帶到台灣上演。然而,以台灣的自然生態、市場規模,觀光客源,是否適合直接移植大陸的成功模式?值得我們進一步探討和觀察。

-

藝聞觀點 News Review

藝聞觀點 News Review林秀偉:培養人才、扎根教育是更迫切的問題

民間戲曲保存傳承,要靠公立劇團的設置嗎? 2010.1.12~13 廖瓊枝日前表示歌仔戲發展需要國家支持,她多年前即呼籲成立國家歌仔戲團,盼透過政府支持,讓團員能全心投入表演,從事創作,待南部兩廳院衛武營成立後,希望心願能成真。 衛武營藝術文化中心籌備處主任林朝號表示,他反對成立任何公立表演藝術團隊,民間已經做得很好的事,政府不必再做。未來南部兩廳院可採策略聯盟,或讓現有公立、民間團隊輪流進駐方式經營。林朝號說,多數公立團隊發展不佳,例如團員敬業精神、人事問題等,都有改善空間。政府可以邀請現有公、私立團隊進駐,駐團期間提供經費補助,或比照上海歌劇院,以策略聯盟方式經營,進駐團隊可以多元化,結合在地化,諸如歌仔戲、布袋戲都可能進駐國家廳院。 民間戲曲的保存傳承,由國家設置公立劇團是否合宜?設置公立劇團真可以活絡戲曲生態及達成傳承使命嗎?

-

編輯精選 PAR Choice

三百六十度的表演 科技與舞蹈的獨特交會

新銳編舞家黃翊,從二○○六年起展開結合影像與舞蹈的《SPIN》四年創作計畫,從徒手拿攝影機以舞者為中心繞圈拍攝,再與與新媒體藝術團隊「朗機工」合作發展機械手臂攝影,到發展出四面螢幕的演出舞台,這個結合現場舞蹈演出、即時擷取互動影像、錄像創作的演出型態,將在《SPIN2010》中呈現最新發展。

-

編輯精選 PAR Choice 2010年高雄縣偶戲節「偶,來了!」

活靈活現 競馳奇想詩意

隨著春節的熱鬧氣氛,綻放繽紛奇想的高雄縣偶戲藝術節也隨之登場!從大年初一到初八,將有來自澳洲、法國、巴西、韓國、保加利亞、義大利等國的偶劇團,以及台灣在地的皮影戲、傀儡戲與現代偶劇團,競相在高雄衛武營藝術文化中心演出,各式各樣的戲偶「登台獻藝」,讓你驚嘆:「偶,來了!!!」。

-

編輯精選 PAR Choice 高雄縣歌仔戲大觀 生旦丑吸睛上陣

虎年開春,好戲開鑼!

愛看歌仔戲的觀眾有福了!過年到高雄就能看到五台好戲:明華園日字戲劇團的《猩猩膽》、明華園天字團的《租妻、搶妻大作戰》、春美歌劇團的《周瑜》、秀琴歌劇團的《阿育王》與河洛歌子戲團的《呂洞賓》。全是一線演員上陣,展現當今內台歌仔戲的精華。

-

藝號人物 People

藝號人物 People黃強華與黃文擇 指、掌、八音 造霹靂

出身雲林虎尾的「五洲園」布袋戲世家、以「霹靂布袋戲」創造事業一片天的黃強華與黃文擇兄弟倆,二月下旬將與交響樂團合作,要在高雄衛武營藝術文化園區推出「2010衛武營霹靂英雄交響音樂會」,不讓「電玩交響音樂會」專美於前,這次也將把霹靂系列精心雕琢的配樂以交響樂的磅礡氣勢呈現。他們是如何運作這個布袋戲迷心目中的「霹靂王國」呢?又如何讓布袋戲在還沒有「文創產業」概念的年代,就達到產業的規模呢?且讓我們藉此機會,一探「霹靂」的基地,聽聽黃強華與黃文擇怎麼說。

-

藝號人物 People 好的模仿,來自細節的講究

藝號人物 People 好的模仿,來自細節的講究唐從聖 在生活中隨時儲存表演養分

從一位剛出校門的舞台劇演員,到以模仿表演走紅螢光幕前,家喻戶曉的綜藝諧星,唐從聖靠著戲劇科班出身的紮實訓練,如海綿般吸收的驚人學習力,以及射手座「向前衝」的拼命和幹勁,為自己在演藝圈打下一片天。形容自己是需要下苦功,花時間做功課的演員,表演的累積多來自生活中細微的觀察。唐從聖強調,隨時隨地都要儲存未來表演的養分,因為你不知道什麼時候用得上,而且你會發現所學的東西永遠都不夠。

-

藝號人物 People

藝號人物 People里昂.佛萊雪 引領探索音樂奧妙的嚮導

與范.克萊本齊名並驅、年逾八十的美國重量級鋼琴家里昂.佛萊雪,去年十二月時四度訪台,不但擔任兩廳院室內樂工作坊的講師,更與林肯中心室內樂協會,一同演出他在台灣的首次室內樂音樂會。這位言談幽默、睿智的鋼琴大師,有著曲折的音樂人生,從鋼琴演奏、指揮到教學,在美國都有著領導性的地位。本刊趁此機會,特邀大師回顧過去半世紀以來古典音樂在學習態度、觀眾欣賞、音樂詮釋等三方面的變遷。

-

特別企畫 Feature

特別企畫 Feature前浪大破大立 後浪威名遠揚

德國當代劇場不墨守成規,大膽的實驗精神、勁爆的表現手法、精巧的舞台設計,讓歐洲其他國家欣羡不已。而這豐碩的果實,不能單純歸功於新生代的創作能量,畢竟若無前人對戲劇鞠躬盡瘁般的熱情付出與努力耕耘,以及國家持續地投注文化資金,德國的導演劇場恐怕也不可能在新世紀叱咤風雲,走在歐洲諸國的先端吧!

-

特別企畫 Feature

特別企畫 Feature阿敏.佩特拉斯 縱橫東西德國的鬼才

小時候從西德搬家到東德,長大後從東德跑到西德發展,因為有如此特殊的東西德成長背景,佩特拉斯在統一後的德國成為少數能夠跨越東西藩籬的導演。從一九九○年代至今,佩特拉斯已經完成了超過五十齣劇場作品,產量之豐讓人驚嘆。他的作品不論是改編經典或自己寫的劇本,都有著強烈的個人風格,鬧劇似的場面調度,誇張的演法,借用多媒體來豐富舞台層次,舞蹈與音樂也常常融入在戲劇當中,是個很敢玩的鬼才導演。

-

特別企畫 Feature

特別企畫 Feature尼可拉斯.斯泰曼 支解經典超級變身

尼可拉斯.斯泰曼是個典型學院出身的劇場導演,在未滿三十歲之前,就以他的「恐怖三部曲」:索福克理斯的《安蒂崗妮》、契訶夫的《海鷗》與布許納的《雷翁斯與雷納》聲名大噪,爭議的文本肢解與戲劇呈現讓劇評驚豔。除了挑戰歌德與莎翁,他也改編諾貝爾文學獎得主葉利尼克劇作。斯泰曼擅長運用多媒體素材與特有的戲謔美學,把經典翻轉成現代感十足的劇場作品。

-

特別企畫 Feature

特別企畫 Feature米謝爾.大海馬 極簡美學演繹人生悲哀

米謝爾.大海馬的風格可以以一個「簡」字概之,不但「簡」得超級徹底,也「簡」得出人意表。在劇本的處理上,他大刀闊斧,僅截取最精華的部分。而運用舞台空間簡潔有力地烘托出整齣戲的主旨也是大海馬高明之處。不管是萊辛、歌德,還是布萊希特、契訶夫、霍普特曼的劇本,大海馬都無所不用其極地濃縮精簡,所有簡化手段的目的無不在於突顯出人內心最根本的東西