Search 進階搜尋

-

藝號人物 People 帶著過往的寶貴經驗一同分享

魯道夫.巴夏 為樂團上珍貴的大師課

被台灣樂迷暱稱為「巴夏阿公」的俄羅斯指揮家魯道夫.巴夏,連年數次來台與NSO合作演出,雖以「排練嚴格」出名,但一切都是為了音樂,他說:「我擔任客席指揮時,都抱著盡可能地將自己的經驗、所學分享給團員們的想法。」「我是來『教』你們的我來告訴你們李希特、蕭斯塔可維奇這些大師們當時怎麼工作的!」為了讓更多人聽到優美的音樂,巴夏更用心將經典樂曲改編,讓演奏更易呈現。

-

藝號人物 People 八十年音樂路執著不悔

林克昌 捍衛藝術真理的鐵漢

早在一九六○年代就聲譽卓著的指揮家林克昌,音樂素養有目共睹,但因為對藝術的堅持,寧可捨棄輝煌的名位,但他迄今不悔,因為藝術的真理才是他畢生追求的目標!今年適逢他的八十大壽,NSO再度邀請他訪台指揮演出,並以「向大師致敬林克昌八十年音樂之旅」為音樂會標題,讓台灣觀眾再次感受這位「東方卡拉揚」的音樂魔力!

-

演出評論 Review

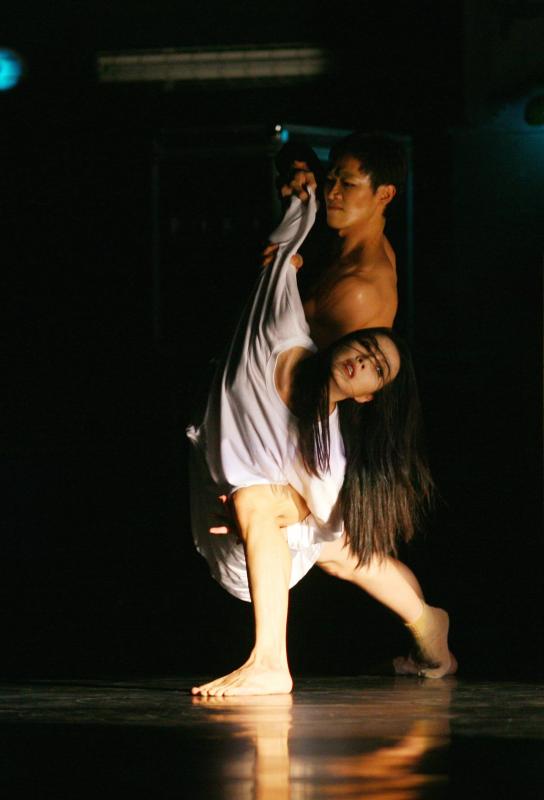

許芳宜的三種氣質

許芳宜給人的印象除了身體技巧的無懈可擊外,最讓人記憶深刻的即是她充滿戲劇張力的身體表情。然而,此次演出的三支舞作卻能適切地勾勒出她不同以往的身體特質,不僅開拓了她舞台角色的更多可能性,也展現了此次主要編舞者布拉瑞揚在離開雲門舞集2之後追求獨立自主的編舞風格。

-

特別企畫 Feature 當代劇作的「深水炸彈」

戈爾德思 「情感交易」寫盡社會幽微

戈爾德思名列最常被國外搬演的當代法國劇作家,他的劇作在法國各地劇院的年度戲碼中也從不缺席。諷刺與張力兼具,現實感與寓言性俱足,批判性與悲憫交織,讀他的劇本很容易被鮮明的情境吸引,一口氣讀完會立刻想從頭再讀。

-

特別企畫 Feature 怎麼從貝克特《等待果陀》到《好事多磨》?

安娜.蒂斯摩 「娜拉」走出大劇院 找到創作春天

二○○六年以《點歌時間》、《玩偶之家娜拉》風靡台灣觀眾的德國劇場女演員安娜.蒂斯摩,將帶著她離開大劇院、投身獨立創作後的作品《好事多磨》訪台,要讓台灣觀眾再次感受她精準而細膩的演技,而且看到她更自由的創意展現。透過越洋專訪,安娜.蒂斯摩與我們分享了她走入自由創作的心路歷程,與創作《好事多磨》的種種想法。

-

特別企畫 Feature 劇作影響跨越千年時空

索福克里斯 以人為本的戲劇大師

希臘悲劇大家索福克里斯生前曾寫過一百二十三部劇本,雖然傳世迄今只剩七部,但這七部戲已足以啟迪後世無限深遠,包括亞里斯多德、易卜生,甚至擴及精神分析、哲學等領域大師。索福克里斯作品的重要變革,就是讓原本神意操控人類一切命運的希臘悲劇世界,讓人開始有了自覺,開始對自己的命運負責。

-

特別企畫 Feature

畢希納 最會提問的藝術家

畢希納只活了廿四歲,生前藉藉無名,卻在十九世紀末突然聲名大噪,成為最常被國際搬演的德語劇作家。而他,事實上只留下寥寥幾部殘缺凌亂的作品,卻儼然現代文學的啟蒙大師。他的劇作僅僅四部,題材筆法迥異,卻打破古典格律,透過場景零碎卻充滿張力的連結,表達生存的多面性,極富現代感。

-

特別企畫 Feature

柏格曼 影劇雙抱的編導大師

認識劇作家 柏格曼影劇雙抱的編導大師 聲 稱「劇場是妻子,電影是情婦」的瑞典大導演英瑪.柏格曼,一生拍過六十二部電影,導演過一百七十多齣戲劇及歌劇。世人最熟悉的是他的電影,幾乎就是「藝術 電影」的代名詞;妙的是,編劇出身的他,拍電影時編劇從不假他人之手,但在劇場裡就百分之九十九都是導別人的劇本,唯一的例外就是《婚姻場景》還是從電影 劇本改編而來,可以說是他電影與劇場導演生涯的難得「副產品」。

-

特別企畫 Feature

邁克.弗賴恩 以戲劇探索哲學

哲學科班出身、身受契訶夫影響的英國劇作家邁克.弗賴恩,以縝密的結構、精到的對白、獨特的幽默感,構築他令世人驚嘆的戲劇世界。寫作的題材涉及科學、政治等領域的他,曾說:「我的所有劇本都是由我閱讀到的哲學思想貫穿的。」於是戲劇成了邁克.弗賴恩探索哲學觀念的舞台。

-

四界看表演 Stage Viewer

全場反串獨腳秀 精采絕倫詹瑞文

這次這齣《萬千師奶賀台慶》,完全不是「賀台慶」那回事;這回詹瑞文要從頭到尾反串女人,呈現幾齣港劇常見的劇情橋段。這樣一齣沒有情節、或說每段都得從頭開始慢慢建立劇情線的表演,詹氏一方面展現了一位劇場演員的巧思、細膩,也以身體實踐所有可能的能量,在演完之後,從容地鞠躬下場。

-

藝壇動態

藝壇動態衛武營藝術文化中心國際競圖展

【台灣】 衛武營藝術文化中心國際競圖展四月推出 耗資八十餘億,預計於民國一○一年底完工的衛武營藝術文化中心,將是台灣近二十年來最重要的表演藝術場館興建計畫。以「南部兩廳院」定位,衛武營藝術文化中心不僅銜負提升南台灣表演藝術水準與環境改造的重責大任,更是台灣發展廿一世紀文化創意產業的新據點與核心樞紐。為讓國人更加了解衛武營藝術文化中心即將誕生的面貌,衛武營藝術文化中心籌備處於4月上旬於台北101大樓將推出「衛武營藝術文化中心國際競圖展」,展出包括首選者荷蘭建築師法蘭馨.侯班、二獎英國建築師札哈.哈蒂、三獎日本建築師竹山聖、佳作瑞士建築師尤.韋伯,以及台灣建築師姚仁喜作品,歡迎國人參觀品賞。(廖俊逞) 音樂教育家張炫文病逝 被譽為台灣音樂本土化先驅的音樂教育家張炫文本月因肺癌不幸病逝,享壽六十七歲。 靠著自學,在音樂之路不斷前進,考上師大音樂系及文化學院藝術研究所,致力民族音樂研究的他,是台灣第一位踏入歌仔戲音樂及台語唸歌說唱音樂學術研究領域者,也因而曾任台灣歌仔戲學會理事長。 研究所畢業後的他就職台灣省交響樂團研究部,致力歌曲創作,將本土音樂特性融入音樂創作中,多次在全國創作比賽中獲獎。創作的〈豆芽菜〉、〈螢火蟲〉及〈叫做台灣的籃〉等歌曲,被收錄於國中小學音樂教材,《七字調的音樂研究》、《台灣的說唱音樂》等著作等身。十九歲就寫下的處女作〈母親,我想念你〉,至今仍廣為傳唱。(李秋玫) 金枝演社「轉角遇見金枝」小型展覽 為了讓民眾能在劇場外,用不同面向接觸與認識金枝演社,十五歲的該團特別策劃了「轉角遇見金枝」小型展覽,即日起至3月23日,在台北三處藝文空間,展示金枝經典劇照、服裝、設計手稿及影片播放。台大附近的「女巫店」,推出「迷你劇照轉轉樂」展區,趣味性十足;士林捷運站附近的「流浪觀點」企劃了三場「金枝影像大首播」,淡水的「有河book」書

-

話題追蹤 Follow-ups

舞蹈之美,如何穿過時間洪流?

編按 二月十一日清晨,雲門八里排練場因電線走火引燃大火,鐵皮屋下多齣經典舞作的珍貴資料毀於一旦,令人扼腕痛惜。然而,一把火也再度提醒了我們許多早已存在的問題:政府長期對文化發展的輕視與邊緣化、台灣表演團隊永續發展資源的缺乏、演出資料的保存典藏等等。本刊從這一期開始,將針對上述問題深入探討,陸續呈現,期待讓大家更了解台灣表演藝術發展的困境。

-

特別企畫 Feature

世代身體答客問

這次雲門舞集2的「春鬥」,同時展現林懷民、鄭宗龍、黃翊三位不同世代男編舞家的作品,我們於是提問邀請三位作答,看看對於身體,對於舞蹈,不同世代的他們,是否有著相同╱不同的體會?

-

特別企畫 Feature

極簡,回歸身體的純粹之美

回到身體的原初觀照,回到舞蹈的基本功法,於是,有了林懷民的《鳥之歌》,有了羅曼菲的《羽化》。首次為雲門2舞者編舞的林懷民,藉著規律跳躍的動作與變奏,來幫他們打造更強悍的身體。《羽化》是羅曼菲的早期名作,創作當年才卅二歲,該舞純真而抒情,林懷民說:「她努力處理結構、動作、和音樂性,是氣質美好的完整作品。」

-

特別企畫 Feature

兩個Y世代 用身體舞「玩」意

新年,揮灑新樣貌。當今舞壇兩位很夯的年輕編舞家,三十二歲的鄭宗龍、二十五歲的黃翊,為今年雲門舞集二團「春鬥」,分別跳出令人耳目一新的身體語彙:習慣藉舞蹈說感受的鄭宗龍這次《變》得不言不語,只使人酣醉;目前是北藝大舞創所學生的黃翊,像個好奇寶寶,對舞蹈、錄像、攝影、管理什麼都很感興趣的他,這次在《身音》的服裝怪異優美,隨著動作發出聲響,使人想起外太空。

-

特別企畫 Feature

以假逼真 身體書寫的人生寓言

曾以May B、《環鏡》等舞作驚艷台灣觀眾的瑪姬.瑪漢,在這次的「舞蹈春天」系列中,將由法國里昂歌劇院芭蕾舞團詮釋演出她的早期現代芭蕾舞作《灰姑娘》。瑪漢擅長以極限手法與日常慣性小動作營造各種不同的情緒狀態,作品戲劇性張力十足。這次的《灰姑娘》則可以讓我們看到不同風格,但依然是以身體書寫的瑪漢式人生寓言。

-

戲劇新訊 《人間條件2-她與她生命中的男人們》加演

刻畫台灣女性堅毅 吳念真與觀眾「搏」淚

從電影、電視到劇場,「台灣最有創意的歐吉桑」吳念真,一向都以樸實自然的情感、平易近人的故事,伴佐柴米油鹽,飄著豬油香圍爐的「台灣味」,和觀眾搏感情。這股「念真」味移到劇場舞台上亦然,他編導的「人間條件」系列至今推出三集,成功吸引不少平常不進劇院看戲的觀眾走入劇場,打造「國民戲劇」的口碑。以二二八事件前後,白色恐怖為背景的《人間條件2─她與她生命中的男人們》即將重演,雖然承載著沉重的歷史背景,卻是一齣讓人笑到噴淚,也會暗拭眼淚,更多時候是笑中帶淚的悲喜劇,就像劇中名言:「再艱苦,也要讓老天笑出聲音來!」 靈感來自吳念真在台北橋頭聽到的一個真實故事,一個阿嬤守著淡水河畔的古厝不願意改建、變賣,直到臨死前才說出一個一輩子都緊守的秘密,原來她曾在二二八事件時,從淡水河裡撈起幾具被打死的年輕男人屍體,她不顧禁忌,將這幾具無名裸屍洗乾淨,穿上衣服,埋在自家的後院。吳念真說,男人在外拼搏往往蠻幹,面對困境,一句話,就是「幹,我跟伊拼了」;但實際護持家庭,靜默無聲的往往是女人,她們面對困境適應力強得多,比如文化、年齡、社會變遷快速,男人還在抵抗時,女人已經調整好,輕鬆接受。他一直覺得男人偉大應該感謝女人的謙卑,他也一直想寫出台灣阿嬤堅毅的故事,於是有了這齣戲。(廖俊逞)

-

達人推薦 本月我要看

達人推薦 本月我要看台原偶戲團《大師的音樂盒─德布西兒童世界》

在國內兒童劇一面倒綜藝化的表演傾向之下,一個不譁眾取寵、卻能吸引大人小孩一同聚精會神觀賞的演出,顯得如此難能可貴。台原偶戲團持續邀請國際編導合作,之前有企圖宏大的《絲戀》和《重別》,這回小型的《大師的音樂盒─德布西兒童世界》則有法國導演和英國鋼琴家的參與。《胡桃鉗》、《兒童與魔法》的劇情架構,真人與各種戲偶(包括皮影戲、台灣布袋偶)的共同演出,方寸間不可思議的創意變化,連一道幕的進退升降都有其詩意。孩子觀賞後的收穫不是一般兒童劇附贈的玩具或面具,而是被開啟的無窮想像力和好奇心,順帶還得以親近現代音樂的一塊瑰寶:在德布西《兒童世界》完成一百年後,我們得以在奇幻的視聽夢境中接觸這組簡單卻迷人的小品,真是何等幸福的機緣。

-

音樂新訊 喇叭加鐵管 打擊樂化身「推銷員」

朱宗慶打擊樂團2「Show Off愛現」

在音樂表演嘗試過各種跨界合作、搞怪演出過後,又有什麼新點子能夠吸引觀眾的目光?而各式的音樂會行銷手法,有什麼比得上直接在舞台上做推銷來得令人驚喜? 就從許多連樂團邊演邊跳、邊拉邊唱的表演看來,音樂會炫技的演出不僅在影片出現,就連現實中,不安於座位上的情況也早已蔓延。朱宗慶打擊樂團二團年度音樂會及是以「Show Off愛現」為主題,將沉悶的音樂會變得活潑熱情。最特別的,是團員們化身為超級業務員,詮釋全方位的美國作曲家麥克.道格提的《二手車推銷員》使用響亮的鐵琴與車場內的喇叭、鐵管「打」出爾虞我詐的二手車買賣,用詼諧的口吻說著,「您看看這輪胎,我可是從不騙人的二手車銷售員,破產、離婚,沒問題我們可以貸款給您!提供您電控窗、電動鎖,但不提供保證書」。 在音樂上呈現多元風格,不僅融合口白在曲子內,也結合現代爵士風格,更有改編為木琴版的巴赫名曲。站著打、坐著打、跳著打,就是為了讓觀眾在感動中體驗各種表現,並將各種精湛的手法展現到極致。(李秋玫)

-

音樂新訊 在多元樂音中,體驗土地之愛

台灣音樂之美—2008群策會感恩音樂會

以多元化的社會建構的台灣,包含著許多不同的族群,當然也囊括著各種美麗的聲音。這個由民間團體群策會所舉辦的感恩音樂會,一直以來即以推薦台灣作曲家作品為主軸,將此一類已經於國際上受邀演出的音樂回過頭來介紹給國人,使其有機會欣賞與認識,其間並佐以通俗改編大眾喜愛的客家、台灣、原住民等多元音樂和合唱曲目。 「群策會感恩音樂會」這次首度納入了西方名曲,在二二八前夕特以布拉姆斯的《德意志安魂曲》慰藉各界心靈。而貝多芬以十六世紀艾格蒙伯爵領導荷蘭脫離西班牙統治的獨立運動為背景所創作的《艾格蒙序曲》,以及西貝流士在芬蘭被俄國所侵吞後,為自由革命的人們及激勵民族意識所寫的《芬蘭頌》在此時演出別具意義。下半場轉以台灣作曲家馬水龍、李和莆、李哲藝及金希文的作品,更將最貼近台灣的音樂,輔以象徵團結的合唱,共同頌讚這片土地。(李秋玫)