Search 進階搜尋

-

書信體

書信體字的聲音

YC, 「重要的是變成了玻璃,再敲敲變成了銅,再敲變成了水這樣的語言質地的變化。」詩人顧城是這麼形容他寫詩的過程,在字與字之間無盡的排列組合,他會先把聲音放在這個地方,試試看,然後再換另一個地方,彷彿字鬆開了身體的關節,咯咯作響,「O點 的鬼 走路非常小心 它害怕摔跟頭 變成 了人」;「不死 不活 不瘋 不傻 剛剛下過的雨 被他裝到碗裡一看 就知道是眨過的眼睛」;以前讀他的詩是不求甚解的喜歡,從音聲發出,回頭辨識字的形狀,再咀嚼意義的靈動。顧城喜歡把事情說得神秘迂迴,朦朦朧朧,意有所指,卻又萌生歧異。這對年少的自己就是說不出的魅惑。再後來,重讀唐詩,才明白他用白話文轉化了古詩詞的韻律,所以他的詩可以朗讀。美學鑑賞家顧隨先生說:「詩原是入樂的,後世詩離音樂而獨立,故音樂性便減少了,詞亦然。現代的白話詩完全離開了音樂,故少音樂美。」詩的美與音節字句有關,夕陽冉冉、楊柳依依,音節帶來印象的感受和情感,顧城很聰明,換了個作法說法,骨子裡仍是古典的薰陶。再更後來,重讀顧城的詩,總覺得美是美,卻不肯落地,少了世間煙火。 創作之前,我們首先是讀者。寫作之前是閱讀和聆聽。過去這些如此如此,後來形塑成寫作習性,非讀個幾遍,字句聽得舒服,才能落實。若是寫劇本,就更過癮,一人分飾多角,自己在爬格子裡頭演繹愛恨情仇,不亦樂乎。 2015年,我參與大墨(編按:王墨林)導演《長夜漫漫路迢迢》的台北重演版本,擔任副導演。這齣戲在2013年澳門藝術節首演,順應當地演員演出,語言全改為粵語。2014年牯嶺街小劇場「為你朗讀II」邀我來當此劇的讀劇導演,那時候發現,大墨導演從尤金.奧尼爾(Eugene ONeill)英文原著改寫成中文,再由澳門演員以粵語個別轉譯,語調風格上出現了不統一,各有各的詮釋和理解,導致彼此對話時,語境無法匯聚成整體的想像。 於是在澳門排練的第一階段,就和全體演員圍坐,按字逐句去尋找華語和粵語之間的音韻聲腔使用,如何調和文讀和白話的比例,然後在兩者疊合中創造別具一格的節奏氛圍,比如某一字詞放在文中語境有什麼意思,和文本內在情境的呼應,以及唸起來在聽覺是什麼感受等。大墨導演希望劇本

-

新加坡

新加坡文化通行證9月啟用成效鮮明 藝術家如何借力使力有待思考

今年初,新加坡政府發表年度財務預算聲明時,宣布將配合新加坡建國60周年推出財政配套,其中包括了「新加坡文化通行證」,旨在鼓勵更多人參與藝術與文化活動。 在這項計畫下,18歲以上的民眾能獲得總值新加坡幣100元(約台幣2,360元)的新加坡文化通行證,用以觀看戲劇演出、參加文化導覽、藝術展覽、工作坊等活動。 新加坡文化通行證在9月份正式發放,使用期限至2028年。3年的時效,除了讓公眾善用機會參與文藝活動,也能讓藝術從業者有足夠時間規劃、組織藝術活動。

-

音樂

音樂2025台灣國際古樂節 雙大鍵琴的對話

自2023年起,大鍵琴家許舒堯發起古樂節,從個人大鍵琴獨奏發展至去年庫普蘭誕辰400年主題的多面向策展。今年古樂節邁入第3屆,以「A Colpi di Tasto」為題,深入探討義大利音樂教育與鍵盤即興傳統。主打節目「雙琴爭鳴」由義大利與台灣鍵盤家攜手演出,並輔以座談、講座與教學示範,拓展古樂的教育性與當代表達力。 應邀共同演出的阿爾貝托.布塞蒂尼(Alberto Busettini)是歐洲知名的大鍵琴家與指揮,長期致力於巴洛克音樂的詮釋與教育,並曾與義大利多個古樂團合作錄製專輯。許舒堯說:「他對即興的理解非常深,我們的合作像是在對話,不只是合奏。」 解讀巴洛克密碼:Partimento即興演奏法 本場演出的核心是以雙大鍵琴呈現「帕蒂門托」(Partimento)。Partimento 源自義大利,是一種18世紀義大利特有的作曲與教學法,曾對巴赫(Bach)、韓德爾(Handel)及巴黎音樂院的教學及即興演奏方式產生深遠影響。許舒堯指出,Partimento 等於是作曲家僅提供結構設計(藍圖),讓演奏者在鍵盤上即興完成。雖然主題與曲式已載於手稿中,但最終的呈現全憑演奏者的想像力與解讀。 由於當時音樂家鮮少將這套即興法書面化,直到近10年,這些手稿的實際演奏方式仍是一大謎團。Partimento 訓練演奏者直觀的邏輯思維,曾盛行於18世紀的拿坡里,當地4所著名的孤兒院就是以此法培養街童,訓練他們成為專業音樂家與作曲家。 聚焦曲目:從雙帕蒂門托到熱情協奏曲 而古樂節不只是聆聽古老樂器的機會,更是一次關於創作與詮釋邊界的探問。正如許所言:「音樂有時候不需要太多,只要兩台大鍵琴,一段旋律,就能說完整個故事。」 音樂會上半場主要聚焦於義大利巴洛克作曲家伯納多.帕斯奎尼(Bernardo Pasquini)的《雙帕蒂門托奏鳴曲》,這是目前已知最早的雙大鍵琴曲目。許舒堯解釋,這套曲目的手稿只為兩部鍵盤樂器提供了兩條單一線條(通常是低音旋律)。旋律上會有數字,演奏者

-

藝@展覽

藝@展覽聆聽作為歷史參與的方法

難民是當前重要的國際議題,可台灣離這個議題似乎遙遠,實情真是如此?台灣導演劉吉雄現於「虛擬生肉」展覽呈現他以1970年代末澎湖越南難民營為主題製作的紀錄片與VR作品,同時並呈相關文獻和影像,藉以喚起台灣社會對這段發生於冷戰時期的歷史記憶,與此同時也串接起台灣於東亞近代史中亦曾位居參與的角色。 今年是越戰結束50年,從對歷史的回望,能否帶給我們面對當代難民議題的些許啟示,和思考台灣國際處境的可能角度?

-

四界看表演 Stage Viewer

四界看表演 Stage Viewer在世界末日的陰鬱中 探討衰老和永生

當前十分火紅的奧地利前衛編舞家弗倫亭娜.霍金格(Florentina Holzinger)今年的最新作品《無夏之年》(A Year without Summer)5月底才剛在柏林人民劇院盛大首演,也是漢堡坎波納格(Kampnagel)8月國際夏日藝術節的壓軸重頭戲。與她以往勇猛強悍的創作風格截然不同,此作探討了衰老、疾病、易逝、人類對於長生不老的追尋,以及以醫療和科技打造出的永恆神話等議題,展現了編舞家難得一見的柔軟面向。 開場時,一位衣著整齊的表演者描述了歷史上實際出現過的無夏之年。在1816年,印尼的坦博拉火山(Mount Tambora)爆發,大量火山灰覆蓋了大氣層,遮住陽光,造成歐洲和美洲氣候異常,夏天冰冷如冬,各地農作物欠收,引發了嚴重飢荒和瘟疫。

-

焦點專題 Focus 創作脈絡

焦點專題 Focus 創作脈絡Kndsan:從舊的地方帶著什麼到新的地方生活——瓦旦.督喜和TAI身體劇場的創作方法(上)

1997年,原舞者在臺北會議中心演舉行一場公演,舞台上,來自台灣不同族群的原住民舞者將他們自南王部落(卑南)、奇美部落(阿美)習得的祭儀樂舞,翔實嚴謹地呈現在觀眾面前。當演出結束,舞者在哄然掌聲中謝幕,觀眾席有個高二學生看得淚流滿面,但他也說不清自己為什麼激動。 高中生名叫蘇建雄,就讀臺北成功中學。校內表現活躍的他,一路從田徑社、儀隊玩到詩歌朗誦社,最終,詩歌朗誦對文字與音韻美感的細膩追求吸引他駐足,國文課本裡的唐詩宋詞也充滿迷人的香氣,他嚮往成為詩人,甚至一度認為自己是蘇東坡的後代。

-

焦點專題 Focus 創作脈絡

焦點專題 Focus 創作脈絡Kndsan:從舊的地方帶著什麼到新的地方生活——瓦旦.督喜和TAI身體劇場的創作方法(下)

成立TAI身體劇場,回應現實 火車奔馳著,發出匡啷匡啷的聲響。被運送著前去哪裡的身體,在各種力量交織下輕輕地擺動,若想保持靜定,反而需要出力抗衡。在這樣的動感中,是瓦旦自己決定,還是身體自有主張?他的雙腳開始踱地,發出蹦蹦的聲響回應火車匡啷匡啷。蹦蹦,匡啷匡啷,蹦蹦,匡啷匡啷。這是後來眾所周知的「腳譜」最初湧現的頃刻。下了火車,瓦旦拿出筆記簿,把身體回應環境,在被移動中主動踩踏的動作,記錄下來。 他一口氣寫下66套腳譜(並在往後數年逐漸擴充至82套),裡頭包含在原舞者習得不同樂舞的腳步,那些輕重有別、方位各異的步法,以數字和圖形編寫成一套結構化的身體譜。在原舞者後期,瓦旦曾延攬師資舉行不同身體技巧的工作坊,那時他已在思考作為一個表演團隊,除了祭儀樂舞文化展演之外,還有哪些可能。

-

焦點專題 Focus 排練場側記

焦點專題 Focus 排練場側記《最後的隧道》 當科幻與神話在隧道中黏合

8月底,TAI身體劇場位在花蓮新城保安宮旁的鐵皮工寮,一股騰騰熱氣盤桓不去,儘管稍一動作,汗水就會爭先恐後噴發,舞者們仍一臉平靜和煦,把身體往黑膠地板挪去。 Piya Talaliman李偉雄、Qaulai Tjivuljavus奧萊.吉芙菈芙斯、lrimilrimi Kupangasane巴鵬瑋、lsing Suaiyung朱以新,以及新加入的舞者王秋茹,以各自的節奏和方法,在濕熱的空氣中暖身。不多時,負責今天排練指導的Piya往右下角落移動,以「腳譜」練習開始第一階段的排練。 看著舞者身上晶亮的汗珠很快將他們背部浸潤為一道光滑平面,黑膠地板上也流淌一道道水漬,我不禁發出一聲小小的驚嘆。編舞家瓦旦.督喜轉過頭來,安撫一般說道:「現在很熱,可是只要一過4點就會開始有風吹進來,傍晚還會變冷呢!」儘管氣候變遷讓夏季一年長過一年,工寮裡的他們依舊能鮮明察覺季節。 我的驚嘆倒不是疼惜舞者溽熱中大量勞動,以致汗水奔騰如瀑,而是一個念頭豁然浮現:在這個追逐效率愈發高速的世界裡,舞者恐怕愈來愈接近瀕危的存在。然而,也正是在這樣瘋狂加速的世界中,身體能嫻熟穿梭於現實和想像之境的舞者,或許會成為未來人類的關鍵物種當多數人類被城市文明所馴化,慣於待在乾淨明亮、無臭無味、清爽整潔的空調場所,且為了確保這種潔淨無菌,身體與身體最好不斷延長社交距離,確保廓清身心界線;與此同時,不畏濕黏肉身交纏,無懼彼此汗水交融,膽敢把身體拋進濃郁、稠密、潮溼、陰暗、搔癢、疼痛,勇於嘗試多樣的感官經驗,因而有倍於常人的身體和環境適應性這樣的舞者,面對未來變數難測的地球,豈不比我們更多生存勝算?

-

焦點專題 Focus 創作圖輯

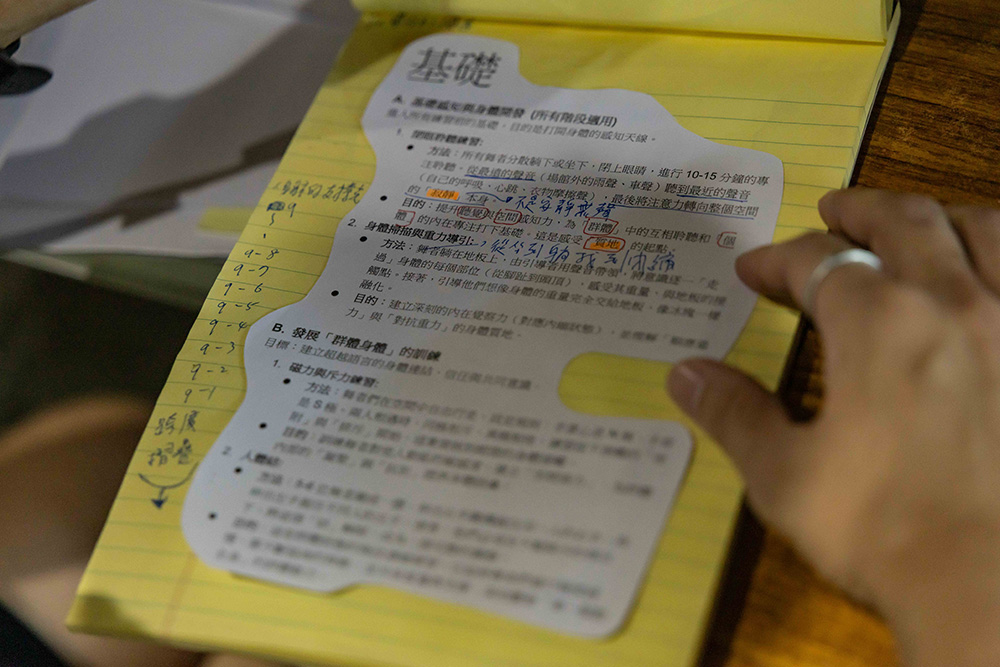

焦點專題 Focus 創作圖輯瓦旦的工作手稿

編舞家瓦旦.督喜創作時有寫筆記的習慣,從表格控的64格精密結構表,到排練場上捕捉吉光片羽的隨筆,再到描繪身體語彙的「身字筆記」,其創作軌跡躍然紙上。本文將帶領讀者一窺瓦旦珍貴的工作手稿,深入其思考的縫隙,看見《最後的隧道》如何在文字、線條與身體中交織成形。

-

戲劇

戲劇風乾發酵 尋根生根

辛奇與小熊軟糖,看似天差地遠的組合,很難想像它們怎麼被湊作堆,不管是在餐桌還是劇場。 辛奇,這個2021年才廣泛進入大眾視野的名詞,取代過往熟知的韓式泡菜,改採音譯「kimchi」,選字則兼顧「辛辣、新奇」的意涵。(註1)若說食物本就代表某個地方的風土民情,具有其歷史、地理與文化意義,那麼由韓國官方積極推動泡菜改名,延續申請世界文化遺產的企圖,欲與中式、日式泡菜作出區隔,選定漢字甚至未曾考量字詞本身在當地文化原有的文化連結(如台灣本就有知名電影導演名叫「辛奇」,如今意旨卻被韓式泡菜強行取代),則證明了「食物」如何可以成為文化影響力爭競之地。 相較辛奇與韓國強烈與直接的連結,小熊軟糖倒是「透明」許多。除非特地探究品牌起源,否則消費者很難第一時間將大批生產、包裝精美且全球隨處可得的軟糖,聯想為某種「德國風味」雖說小熊軟糖的出現,也與特定文化脈絡相關,如其造型其實源自於歐陸市集盛行的「跳舞熊」傳統(註2),自然也成為德語文化重要節慶娛樂之一,以此傳遞糖果帶來的美好體驗。不過,畢竟小熊軟糖並不是每個家庭可以自己在家裡製作料理、交流感情的食品,反而更令人意識到食物從生產到消費的資本推力。

-

話題追蹤 Follow-ups

話題追蹤 Follow-ups以歌為界,以聲為橋——桑布伊談遷徙、信仰與土地記憶

2025秋天藝術節 桑布伊專題對談:創作中的遷徙與記憶 講者:桑布伊 主持人:馬翊航(國立東華大學華文文學系助理教授) 時間:2025年9月3日 在2019年的台灣國際藝術節(TIFA)上,桑布伊帶著卡大地步部落(知本部落)的祖靈和音樂,站上兩廳院舞台,用他充滿傳統古調靈魂的嗓音,傳達原住民的文化與土地記憶。時隔6年,桑布伊重返兩廳院,在2025秋天藝術節的《無界的疆域》演出中,以歌為界、以聲為橋,吟唱出卑南族的信仰、遷徙與萬物世界觀。 演出之前,兩廳院邀請同為卑南族的作家馬翊航,與桑布伊一同對談彼此在土地、遷徙、語言與信仰上的感受與觀察,他們各自從文學與音樂的創作出發,卻又在卑南族的歷史裡,凝視出對傳統與當代的共鳴。 地名從來不只是地名,更是祖先的生活足跡 「我很喜歡《得力量》專輯裡〈一天的生活〉這首歌,歌詞裡寫著『去Kanaluvang那邊放牛/去Kinkuwangan那邊放牛。』有很多卑南族傳統領域的地名。」講座一開始,馬翊航就先分享這首來自桑布伊的創作,同時也帶出他的提問為什麼想要在音樂裡表達卑南族的土地與領域? 桑布伊不假思索答道,雖然〈一天的生活〉聽起來輕鬆、快樂,但他的創作發想,源自於多年前家鄉卡大地布部落的光電開發案;一度被劃為光電場的區域,是桑布伊從小去放牛、捕魚、練習狩獵與認識植物的傳統領域,也正是他寫入歌中的幾個地名。 「300年前,荷蘭人沿著知本溪上岸,舉起槍就對梅花鹿開火,當時的祖先根本沒見過這把在大晴天也會發出雷聲與亮光的東西;後來卑南語的『槍』舊唸作Kuwan,而當時荷蘭人開槍的地方,叫做Kinkuwangan,意思就是『槍響之處』。」桑布伊說起部落的一處地名由來,而馬翊航則接口說起建和部落同樣也有類似例子,部落後山

-

藝號人物 People 雲門舞集藝術總監

藝號人物 People 雲門舞集藝術總監鄭宗龍 以舞為道,用身體坐看世界的快(上)

與鄭宗龍相約雲門,他一身黝黑,說是昨天才剛從「瀨戶內國際藝術祭」帶領雲門舞者演出《定光》與幾場推廣活動回來。神情雖顯旅途的疲憊,談話上卻反而輕鬆爽朗。或許是瀨戶內的烈日曬得他一身鬆,也可能是接任雲門藝術總監近5年的歷程,他的身心在各種周旋中逐漸找到自在的方向。 不過,說5年是僅就可見的轉變點而言。2020年他正式接手雲門,但早在2017年底林懷民就已透露兩年後雲門將交棒鄭宗龍,所以這重擔最少得算個7年吧。而這之前,他不僅在獨立創作上如《在路上》(2012)獲台新藝術獎肯定,更在雲門平台上創作了《一個藍色的地方》(2013)、《來》(2015)等展現其優異編創能力的作品,更不用說2016年那膾炙人口並巡迴歐美多國的《十三聲》。再有才華與累積的藝術家,接下雲門這個年過半百且享譽國際的龐大組織都不可能沒有壓力。

-

藝號人物 People 雲門舞集藝術總監

藝號人物 People 雲門舞集藝術總監鄭宗龍 以舞為道,用身體坐看世界的快 (下)

細數鄭宗龍的每個作品,舞蹈動態固然是主要焦點,但我們也會發現,與聽覺有關的種種似乎更是驅動他每個作品中獨特身體的關鍵鈕。從《來》、《十三聲》的唱咒,驅動舞者身體有如降神般的神秘力量;《定光》中細微的自然聲響,撓動舞者怪奇身體動態與動作組成;向《水月》致敬也挑釁的《霞》,運用清水靖晃版本的巴赫大提琴無伴奏組曲,讓觀眾看見《水月》中不曾出現的騷動感;又或是更早期《一個藍色的地方》以無聲片刻突顯當下焦慮與躁動。

-

關於戲劇的五四三

關於戲劇的五四三八寶粥與數字

近期因工作接觸到的內容與金融有關,稍稍研究總體經濟,深感興趣。 從「AI爆發」「為什麼台灣半導體這麼有優勢?」「什麼是通膨?」「什麼是降息?」「台積電還可買嗎?」這些基礎問題,到總體經濟、經營權之爭、到金融制度,加密貨幣,只要有興趣,一點都不無聊,並且可以使自己稍稍對陰謀論免疫。 發現自己完全是金融與產業小白,但隨著產業鏈遷移、AI爆發徹底改變我們的生活,台積電成為全球市值前十大公司,赴美設廠更是輿論角力的戰場。電子科技業的發展,將徹底影響整個世代的台灣人。從漲也不知道在漲什麼,跌也不知道跌什麼,川普一關稅就跟著恐慌,開始去了解產業數據,當台灣的命運與半導體緊密相繫在一起,而這背後承載數代台灣人的努力,覺得自己至少要能稍稍看懂財報、聽得懂法說會,畢竟台灣是靠著向外走才有辦法生存的地方。製造業人口占3成,科技業30多萬人,出口占超過六成的GDP,什麼時候能有一部工商題材或者半導體題材的劇呢,期待有一天能出現,並且自己也不畏挑戰吧。 「經濟學就是事與願違的科學。」「經濟學是關於選擇。」「經濟學是理解人類與社會行為的底層邏輯。」一邊在筆記本上寫下這些摘錄,一邊看著各種精采的金融案件、產業奇蹟,理解不同行業制度當然困難,從自己身邊的物件入手入眼,很能引起興趣。 像是八寶粥。 前幾年在做韓劇改編時,沉迷泰山與龍邦建設的經營權角力,堂弟詹皓鈞發文質疑堂哥使家族之爭浮上檯面,他直指前董事長詹岳霖在任時有6年發不出股利,虧損連連,下台後還攜手龍邦建設步步逼近,一時之間因對幼時食品的感情,對龍邦董事長劉偉龍「黑道」、「殯葬業」、「股市圈地仔」的負面標籤滿天飛,群眾一片霧裡看花,一度以為再也吃不到八寶粥跟仙草蜜。隨著事件變化,了解起初泰山是避免2018年保力達買下三成股份爭奪經營權,擴增股本引入龍邦稀釋保力達股份,起初龍邦與泰山共治公司,孰料保力達處分泰山股票,龍邦不知是加碼攤平還是低價收購,快持有超過一半股份,加上得到前董事長、被逼退的詹岳霖等家族成員支持,才讓泰山之爭浮上檯面。 2022年11月市場派劉偉龍宣布年底召開股東臨時會,12月公司派董事長詹景超出脫原本持有的金雞母全家超商,開盤兩分鐘內賣掉4萬3千張股票,占全家超商股份達19%,劉偉龍受訪時大罵公司派是「強盜」、「一定有與

-

奧里亞克

奧里亞克奧里亞克國際街頭藝術節 開幕夜爆發警民衝突

每年8月,法國中南部城市奧里亞克(Aurillac)聚集上百個街頭劇團,以自由而狂野的表演形式,為觀眾帶來意想不到的驚喜。其實,早在「沉浸式劇場」興起之前,街頭劇場就已經走出劇場黑盒子,重新擁抱廣場、曠野、星空等公共空間,直面挑戰觀演關係的極限。今年邁入第38屆的奧里亞克藝術節雖以「共融」為理想,但開幕卻爆發警民衝突,更突顯當前社會愈演愈烈的危機現實。

-

檳城

檳城環保劇團Plasticity Theatre Troupe創立10周年 再製創團影戲《塑膠城市》

檳城劇場界有一個定位很特別的環保劇團Plasticity Theatre Troupe,演的是環保主題的影戲,使用的物件都是回收物品,例如用過的塑膠袋,保麗龍飯盒、寶特瓶、紙皮等等,這些別人眼中的垃圾經過他們升級再造後,都成了創意十足的演出道具。 10年前,一群來自劇場的朋友發現用塑膠垃圾和手電筒投影的效果很好玩,就在資深劇場人朱錫添的引導與建議下,辦了一場名為《塑膠城市》(Plastic City)的影戲演出,不料觀眾回響超乎預期,無心插柳促成了劇團的成立,劇名也啟發了團名,陳麗香、吳專選、劉志凱、莊喻雯因此成了第一代創辦人。這部影戲過後巡迴馬來西亞、台灣、新加坡、澳門、泰國各地演出多達39場,反應之熱烈始料未及,劇團的環保形象也進一步建立。

-

宇航的戲曲手記

宇航的戲曲手記戲曲口傳心授的意義

多少年後我再來演這齣戲,老師教導的節奏處理、情緒轉圜那套方法還在全方位地影響著我,單只是在外在形塑上潛移默化地滲透了滿樂民先老師「京朝派」的嚴謹功架,讓呂布這個人物形象內在外在更顯飽滿勻稱。這種呈現在我身上的融會貫通,從每位老師的口傳心授中得來,久之變成了我的發揮,我的路數,我的風格。

-

四界看表演 Stage Viewer 2025阿勞馬戲藝術節現場(二)

四界看表演 Stage Viewer 2025阿勞馬戲藝術節現場(二)為了那些難以被定義,但值得被記住的作品

不同於人們對藝術總監的刻板印象,羅曼.穆勒(Roman Mller)穿著印花襯衫、盤著一頭長髮,不修邊幅的樣子,更像是一位自在不羈的藝術家。他總是一派輕鬆地穿梭在藝術節現場,與觀眾、藝術家聊天互動,時不時傳來爽朗笑聲。無論哪一場演出,都能看見他坐在觀眾席間,毫不保留地鼓掌喝采,為每一位表演者真心叫好。 他說:「與其說我是一個策展人,不如說,我是從藝術家的角度出發,去發現城市的可能性。」 在接掌阿勞馬戲藝術節(Cirqu Aarau Festival)的總監之前,穆勒本身就是一位當代馬戲領域創作者。過去20年,他與他所創立、以扯鈴藝術聞名的團隊 Trespace 在世界各地巡演超過20年;當時,瑞士德語區幾乎沒有當代馬戲的舞台。直到 2012 年,他回到這個家鄉旁的小城演出,才開啟了日後藝術節的機緣。 出於藝術家天馬行空的想像,穆勒讓這座安靜得彷彿與「節慶」無關的小鎮,被馬戲的氛圍與能量包圍。從一座舊馬術訓練場改建的表演空間開始,他邀請觀眾走進教堂、圖書館、公園廣場和街道,也走進那些還不知道會發生什麼,但很馬戲的時刻。

-

四界看表演 Stage Viewer 2025阿勞馬戲藝術節現場(一)

四界看表演 Stage Viewer 2025阿勞馬戲藝術節現場(一)物質的多重宇宙

阿勞(Aarau),位於蘇黎世與巴塞爾之間,阿勒河畔(Bren an der Aare)的一個中世紀小城,人口僅兩萬,卻擁有一個節目品味不俗、策展視野鮮明的馬戲藝術節(Cirqu Aarau Festival)。這個創立於2013年、每兩年舉辦一次的藝術節,以舊馬術訓練場(Alte Reithalle)為基地,演出遍布整個小鎮,從老城廣場、教堂、美術館,乃至河岸湖面,都成為馬戲演出現場。今年為期10天的活動,總計70場演出與26項製作,吸引了超過11,500名觀眾,創下近30%的觀眾人數成長新紀錄,幾乎所有場次皆告售罄,證明了藝術節過往所締造出的口碑效應。 雖然沒有特定的策展主題,但藝術節大多數的節目聚焦於物質與感知的探索,從朱利安.佛格爾(Julian Vogel)的陶瓷所象徵的脆弱與失控,到約格.穆勒(Jrg Mller)與布料共舞所展現的呼吸與共鳴;從Sackripa團隊在水中尋求平衡的詩意幽默,到羅納多馬戲團(Circus Ronaldo)父子在日常物件中傳承的溫暖與哀愁;最後以法國當代雜技團Cie XY與哈希德.烏蘭登(Rachid Ouramdane)透過身體構建的集體信任與協作壓軸,漫遊在物及其所創造的多重宇宙。每一件作品都超越了單純馬戲的技巧展現,令人得以窺見當代馬戲的發展趨勢。

-

說戲

說戲唱片沖澡

網路上隨手一點,各式影片撲面而來,和以前資料得來不易的時代真是完全不同了,本文就從一段唱片受難記的回憶寫起吧。 長輩得到一張京劇新腔唱片,欣喜若狂,八百里加急召喚我去他家一起聽,還願借我回家聽一週。我也毫不藏私,轉頭就告訴戲迷好友,他興奮極了,一早開車恭迎唱片,雙手捧接,供奉於後座,準備晚上回家享受。 當晚接他電話,顫抖、嗚咽、哭泣,我直覺出事了,忙問唱片在哪裡?他啜泣半天才說出 : 「唱片在洗澡!」 飛奔而去,果真躺在浴缸! 怎麼回事?原來酷暑高溫,車裡的唱片彎曲翹起,此刻正在沖澡降溫。我們戰戰兢兢撈出擦乾,放上唱機,居然還能聽,但唱腔高下閃爍、搖曳生姿,我們面面相覷,不知該如何面對長輩! 這是早年聽戲的實況,至今猶記得那一刻的驚心動魄。 泡澡的是誰呢?張君秋,崔鶯鶯。經此一番洗滌,《西廂記》在我心中地位,更一夕拔高好幾層,我也常把這段唱片蒙難記當作張腔動人的例證。 而這只是同溫層刻骨銘心的記憶,沉浸在其中的我們,很難想像圈外人的想法。 有一年上海京劇院來台演此劇,散戲聽一群觀眾說 :「好可怕,滿台蟑螂!」我一輩子都在戲裡,從沒想到張郎╱蟑螂的諧音會驚嚇觀眾,當然我知道這類閒言聽聽笑笑就罷,然而我無法忽略第2次的外行衝擊,那是我學生的疑問。 我自教書以來漸能站在圈外人立場看我熱愛的藝術,試著搬開障礙物,為新觀眾打通一條欣賞的道路。《西廂記》最適合當教材,古典文學名著加上張派魔力,應可抓得住同學吧,但一開頭就觸礁。同學問我,不是愛情戲嗎?為什麼崔鶯鶯一開口就說「烽煙滿目,扭轉乾坤」,還要學木蘭從軍? 天哪,我竟從沒發現! 「滿目烽煙迷關塞,扭乾坤要等待天下英才」,「那木蘭當戶織停梭惆悵,也只為居亂世身是紅妝。」這幾句誰不會唱?早被張腔迷住了,根本沒管詞意。經此一問,才仔細思考,雖知是要引出鶯鶯對與表兄婚約的憂心,但這幾句的確沉重。 同學也對長亭送別的悲愴感到訝異,離愁別緒,想像中應是低迴幽緩吧,仍當以纏綿為主,何以如此澎湃激動? 何以如此?京劇原本流行的是荀派《紅娘》,鶯鶯例由「二旦」飾演,幾句搖板,不能搶主角光彩,這是舞台潛規則,事關主配倫理。觀眾著迷於