Search 進階搜尋

-

舞蹈

舞蹈重回NaLuWan

表面上看,《排彎動物園》無疑是個漂亮又浪漫的作品,卻是巴魯.瑪迪霖(Baru Madiljin)企圖以白色的純潔與時尚櫥窗的美學為糖衣,妝扮他面對傳統的態度、對當代處境的揶揄;用夢境和戲謔玩笑的籌碼,換得詮釋文化的空間。 標題:X.動物園.烏托邦 《排彎動物園》從名稱就高調宣示著巴魯的創作意圖:少了三點水的「彎」,是排灣嗎?供人觀賞的「動物園」,則以人為展示、非自然景觀,回應了原民文化的觀光化,最早可以溯自百年前日本殖民時期在倫敦萬國博覽會「人類動物園」裡的台灣原住民村。而英文名稱似乎說得更直接,"Xaiwan Utopia"裡的「X」,可以是排灣(Paiwan),是台灣(Taiwan),也可以是任何某一族群的名稱,包括你我,呼應節目單所言「關於去標籤的觀看方式」;而不存在於現實世界的「Utopia」烏托邦,又恰恰暗示著「現實」往往處在月亮隱藏的另一面。

-

戲曲

戲曲神話卷軸推展開的雙重偶戲敘事

對於真雲林閣掌中劇團來說,以金光劍俠戲為基底,並嘗試不同演出形式的跨界演出,是熟悉不過的事情從《汪洋中的一條船》、《千年幻戀》到《劍邪啟示錄》,不難看見整體創作內容與現代劇場、不同國家的創作者互相交流下的多種試驗,也將金光戲可海納百川的演出特點不斷向前推展、拓寬。 在此種創作的累積,以及台灣傳統偶戲在經過許多劇團的各種藝術形式實驗後,《一個皇帝在南洋》不僅只是將台灣布袋戲與印尼爪哇傳統偶戲的演出形式混合,也同時將兩造的族群與文化認同進行結合,使跨國製作不只是形式實驗,而是找到文化與故事當中可互相共鳴之處。

-

法蘭克福

法蘭克福威廉.佛塞重返昔日舞團 編創新作《娛樂未滿》疊合30年創作經典元素

現年75歲的編舞大師威廉.佛塞(William Forsythe)於2015年離開法蘭克福成為自由編舞家,2025年再次回到當年離開的舞團,創作最新作品《娛樂未滿》(Undertainment)。 威廉.佛塞的創作生涯和法蘭克福緣分匪淺,他自從1984年擔任法蘭克福芭蕾舞團(Ballett Frankfurt)的總監,直到2004年此芭蕾部門被關閉為止。離開市立劇院之後,2005年他與部分原班人馬在法蘭克福成立佛塞舞團(The Forsythe Company),並以總監身分帶領舞團持續發表創作至2015年。在此30年間, 佛塞以古典芭蕾體系為基礎,發展出其獨特的編舞概念、思考方式、動作語彙和即興技巧,以此將芭蕾轉化為屬於21世紀充滿生命力的全新藝術形式。2015年佛塞卸任總監,原佛塞舞團更名為「德勒斯登法蘭克福舞團」(Dresden Frankfurt Dance Company),此冠名顯示出給予舞團幾近全額財務資助的兩個城市,也呈現出舞團必須在這兩個城市進行每個作品首演的義務。

-

那些女子那些戲

那些女子那些戲女子4──我,蔡燦得,這女子。

身為一個演員,我確實是這樣想的。我們不知道這站演完了,下一次什麼時候還能再來這個場地演出、我們不知道這齣戲演完了,下一齣戲是不是真的能如期上演,曾經一個戲首演後,回家的路上,同戲演員就在我眼前被車撞,腿斷了,再也沒回到同一齣戲裡。

-

藝@展覽

藝@展覽埃利亞松的藝術與其感知的那些事

1997年,奧拉弗.埃利亞松(Olafur Eliasson)以《單色房間》受到矚目;2003年在倫敦泰德現代美術館創作《天氣計畫》,迷霧籠罩發光的巨大「太陽」打造沉浸式體驗,吸引約200萬名觀眾參與,成為泰德的經典展之一,也確立埃利亞松的國際名聲,這使得首次來台個展「你的好奇旅程」備受期盼(當然還有Netflix於2019年推出《抽象》紀錄片的加持),開展後更是熱度爆棚。

-

音樂 擔任TSO駐團藝術家

音樂 擔任TSO駐團藝術家鋼琴家林易邀集好友 以協奏曲與室內樂共譜夏日音樂篇章

2024年起,臺北市立交響樂團(TSO)特別邀請知名鋼琴家林易(Steven Lin)擔任駐團藝術家,攜手規劃「夏日音樂漫步」系列演出,以「青年音樂家.好朋友」為主題,為夏日音樂舞台注入清新活力。今年的系列演出中,林易將參與協奏曲演出,並策劃多場室內樂音樂會,帶來結合深度與親密互動的聆聽體驗。 攜手TSO 激盪舞台新火花 TSO團長郭佩瑜指出:「跟林易之前的合作是2015年跟2023年時,他跟樂團演出後,團員希望能夠與更多台灣音樂家合作,我們覺得室內樂也能夠再多做一些發展,因此邀請林易來幫我們做好朋友系列的策劃。」林易對樂團的默契與支持印象深刻,他表示:「我對TSO樂團的感覺就是能夠互相傾聽,因此雖然樂團很大,但感覺上聲音卻是像室內樂一樣地親密。讓我身為獨奏家,每次合作都是非常地舒適。」這份默契與熟悉,促成他此次以駐團藝術家身分,深入參與TSO的演出與規劃。 林易曾獲得魯賓斯坦國際鋼琴比賽銀獎,13歲即與紐約愛樂樂團合作,展露音樂才華。近年在卡內基音樂廳主廳首演柴科夫斯基鋼琴協奏曲,獲《New York Times》讚譽:「完美無瑕的表達,有著令人驚嘆的音色和精妙絕倫的力度、色彩變化。」2023年與美國聖地牙哥交響樂團演出柴科夫斯基第一號鋼琴協奏曲,贏得觀眾熱烈掌聲。他畢業於茱莉亞音樂學院(學士與碩士)、柯蒂斯音樂學院最高演奏文憑,目前任教於臺北市立大學音樂系,以跨國合作與親民魅力深受樂壇與教育界肯定。

-

跨界對談 「愛國東小聚場」對談側記(上)

跨界對談 「愛國東小聚場」對談側記(上)如何在世界最安靜的地方,聽見自己?

王宇光與陳德政皆是身兼數角的創作者,編舞家王宇光是微光製造的藝術總監,同時也是擁有漁業證書的漁人。作家陳德政早年曾撰寫音樂專欄並擔任DJ,35歲後開始登山,如今主業寫作兼主持Podcast節目。雖然兩位創作者深耕不同的領域,而其創作基點有著「從身體出發」的共通性。他們各自帶「身體」載具,努力將生命中的「經驗」之石填入其中,最後潛心打磨轉化為層巒疊翠的生命作品。 國家兩廳院舉辦了「愛國東小聚場」藝術家對談活動,特邀王宇光與陳德政從身體經驗出發,互相分享如何將生命經驗轉化為各自領域的創作語言。面對創作與人生,兩位進入不惑之年的創作者始終保持熱忱,有時依然疑惑,絕對真摯。兩人亦嘗試以音樂召喚過去,再現各自生命中珍貴的經驗「寶石」。

-

跨界對談 「愛國東小聚場」對談側記(下)

跨界對談 「愛國東小聚場」對談側記(下)帶一首歌走進山海、抵達自由

王宇光's pick: ◎ 坂本龍一《Bibo no Aozora》 ◎ 楊大正《航向遠方的船》 陳德政's pick: ◎ 花倫樂隊《大象》

-

新銳藝評 Review

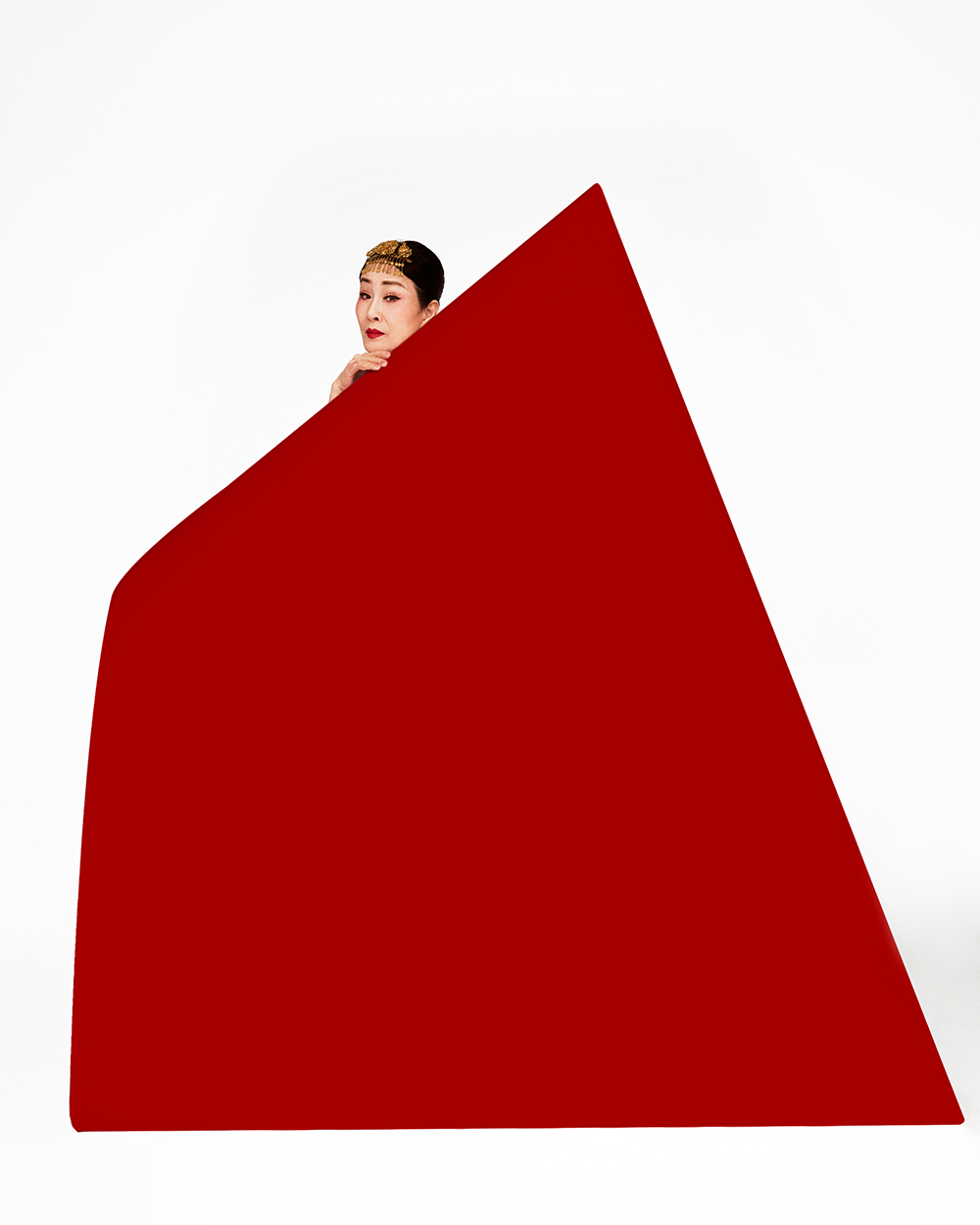

新銳藝評 Review如果她不是慈禧──隱藏在名字後的她們

這應該是今年TIFA最熱門的戲了吧? 今年台北的幾個藝術節整合起來,讓TIFA的節目型態豐富了起來,演出場地也從國家兩廳院延伸到其他場館。《女王的名字》是我在看TIFA節目表時第一個放入清單的演出。我對京劇的認識非常有限,但我很確定,魏海敏演出的絕對不會是我看不懂的那種京劇,更不會只是京劇。當然,對於慈禧這樣一個被各種戲劇小說翻遍了人物還能有多少呈現價值的好奇心,更驅使我一探究竟。 劇名《女王的名字》將創作意圖明白揭露,我們將看到的不是那個坐在簾後,必須依附兒子名聲翻弄天下的太后,而是一個擁有實權且明揭於人前的女王。其實我們並不確定慈禧的名字是什麼,她的姓氏是葉赫那拉,人們對她的稱號從慈禧太后到長達數十字的尊封,不可盡數。她掌天下權,背負了毀敗王朝百年基業的罪名,但終究是依附在皇權背後的后妃。女王(Queen)的權杖她從未擁有,女王的稱號她不敢奢望。 演出前半段從慈禧的觀點,順著西逃的路線綴起她人生中重要的回憶:紫禁城裡的後宮、圓明園的戲台、避難的清真寺、最終安身的西安。我們順著路線的延伸梳理出她的回憶:母憑子貴的機運、戲裡戲外的愛情歡愉、逃離群力中心的難堪、母子離心的傷感。後半魏海敏飾演慈禧以外的其他角色,呈現同一事件中其他人物的感受:渴望新事物的珍妃、極力擺脫母親控制卻又有所顧忌的皇帝、看似無聲實則權重的慈安。女王抑或后妃的稱號已不重要,我們看到為生存而前進的女性如何順勢而生,應運而活,謹慎小心地維護著那從不屬於她的天下。這個女性或許是慈禧,又或者是那個革命不成終成犧牲品的珍妃,也可能是永遠坐在簾後的慈安,或是無聲端坐的隆裕。 從演出的形式來看,「轉換」是貫穿整部作品的主題。隨著演員扮演角色的轉換,觀眾的焦點從第一幕中的慈禧轉移到第二幕中的其他角色。通常這樣的轉換憑藉的是舞台機制和設計上的轉景,而在這部作品中憑藉的是演員主體轉換而引導的焦點轉移,從硬體式的視角轉換改為演員引導式的軟性轉移。這樣的轉移不僅限於視角呈現,在音樂元素的使用上更加彰顯。 第一幕的音樂元素大多出現在回憶中的戲曲橋段,呈現傳統京劇的唱念做打。第二幕在傳統京劇元素外加入白話唱詞,雖是京劇鑼鼓演奏,歌詞卻是類音樂劇般的白話,唱腔貼近流行音樂的男女對唱。口白搭配探戈的節奏,內容雖是京劇唱白,卻營造出RB

-

追憶與悼念 In Memoriam 温宇航口述

追憶與悼念 In Memoriam 温宇航口述我們在另外一個舞台上,再見──給兆欣

兆欣,1984年生,自高中起學習京劇旦角藝術,曾赴中國學戲,遍訪諸多前輩藝術家,並取得國立中央大學中國文學博士學位。但他不囿限於京劇表演,陸續以導演、演員等身分,加入現代舞、布袋戲、現代劇場、歌劇等各類形式的創作,演出足跡更擴及法國、義大利、印度、新加坡等國。2025年5月23日,兆欣意外於家中辭世,享年40歲。本刊特邀崑劇藝術家温宇航,以兆欣摯友的身分,回憶他與兆欣相識、相惜的過程,以為紀念。

-

學習老人轉彎的隱喻

學習老人轉彎的隱喻蒼蠅的utaq嘔吐

ong 非生物,是此一頻率。是翅膀震動與光線碰撞時,所產生的、名為「rangaw」的短暫現象。世界從非單一,它在我億萬晶格構成的複眼中,同時碎裂成無限,故而完整。我所知的真實,僅是氣味的腳印:沿著甜(如台灣百合深淵般的白色引力)與腐(如姑婆芋蔭下微菌分解昆蟲屍骸的細微狂歡)的方向,進行無休止的飛行。知識,即是氣味的梯度。 這片潮濕的縱谷,所有氣味最終都指向一個終極的奇點,一個巨大、溫暖、吐納著整座海岸山脈氣息的「山洞」。它是萬物的起源與歸宿,是終極的盛宴。我能嚐到它呼出的氣息裡,有太魯閣岩壁的冰冷礦物味,有森林深處腐殖土那歷經千年的醇厚。「rangaw」就是為了奔赴這場盛宴。 但氣味變了。並非多了或少了什麼,而是其本質的結構,產生了某種內在的、形而上的「癢」。一股前所未有的「潛在之甜」,「山洞」的最深處,那不受任何光線侵擾的絕對黑暗中,開始發酵。它像一顆胚乳的種子,正在改寫此地的存在公理。 我必須品嚐。這非選擇,而是我之所以為「rangaw」的唯一理由。 當那深處之甜的濃度足以扭曲時空,我便從這股氣味中被「凝聚」成形。我降生,只為成為這新生的第一個、也是唯一的舌頭。我用六足降落在「山洞」那濕潤、悸動的臨界邊緣,既是入口也是出口的花蕊。我將口器刺入,吸吮的並非汁液,而是純粹的「矛盾」本身。 ong!每一次吸食,我破碎的視界中便有一萬個宇宙因邏輯錯亂而生、而滅。我因這不可能的美味而狂喜地震動,我的嗡鳴,是為這個正在誕生的、不可能的世界所譜寫的讚美詩。 突然。 一陣冰冷的「非氣味」貫穿了一切。 它沒有來源,沒有質地,它本身就是一個絕對的、懷有敵意的「原則」。我的饗宴被一道鋒利的、名為「秩序」的幾何學刺穿了。它不是物理的刀刃,而是一道試圖將所有褶皺燙平、將所有模糊曖昧斬斷的「理性之光」。它嫌惡我的饗宴,嫌惡那充滿無限可能的、甜美與腐敗的混沌。 Ong這是一種超越痛楚的恐怖。是我的整個感知維度被暴力降維的過程。那股「秩序」的鋒芒在「洞」中攪動,試圖將那複雜無比的美味,簡化成「正確」與「錯誤」的貧瘠二元對立。我複眼中億萬

-

紐約

紐約音樂劇大師開放作品新詮 讓經典與時俱進

舊戲新演在西方劇場界很普遍,尤其是古典戲碼像莎士比亞、席勒、莫里哀、易卜生、尤金.歐尼爾等劇作家的作品,原因之一是經過時間考驗而仍能留存至今的作品,必然有其恆久價值。另一個原因是,已經作古的劇作家,沒法反對任何詮釋手法,導演乃至演員有很大的空間去重新解釋、甚至是挑戰劇作家的藝術觀。(這當然有例外,像貝克特版權持有者就有很嚴格的限制,因此他的作品比較少重演) 要重新詮釋在世劇作家的作品,顧忌就多得多,尤其是現代很多劇作家,不只寫下對話,甚至對舞台動作場景都有註記(田納西.威廉斯是此中代表),任何偏離原著的表演,首先要通過劇作家這一關。如果劇作家已進入大師等級,那就更是讓人敬而生畏。 當然不是所有創作者都如此堅持己見,美國音樂劇大師桑坦(Stephen Sondheim)就是眾所周知很願意聽取年輕劇場人意見的人,英國音樂劇泰斗韋伯(Andrew Lloyd Webber)最近也開始容許新的詮釋。這兩位同一天生日卻代表全然不同的音樂劇風格的大師,很可能因為這個開放的態度,而要在21世紀的音樂劇場界繼續發揮影響力。

-

四界看表演 Stage Viewer 直擊2025布魯塞爾國際藝術節(上)

四界看表演 Stage Viewer 直擊2025布魯塞爾國際藝術節(上)30年的淬煉 辯證當下、探索未知

每年5月,布魯塞爾國際藝術節(Kunstenfestivaldesarts,下簡稱KFDA)匯集全球30多部最新創作,將歐洲交通樞紐大城轉化為前衛藝術的實驗場。今年適逢藝術節創立30周年, KFDA延續以跨域精神與國際視野,展現藝術家對世界變動局勢的敏銳觀察,突顯當代表演藝術介入社會的政治力,無愧它與亞維儂、維也納藝術節並列為當代表演藝術的指標。

-

四界看表演 Stage Viewer 直擊2025布魯塞爾國際藝術節(下)

四界看表演 Stage Viewer 直擊2025布魯塞爾國際藝術節(下)30年的淬煉 辯證當下、探索未知

本屆最受矚目的藝術家,莫過於巴西女導演碧昂奇(Carolina Bianchi)。兩年前,她才以在舞台上吞下迷姦藥的《婊力三部曲》(Trilogie Cadela Fora)首章《新娘╱晚安灰姑娘》(A Noiva e o Boa Noite Cinderela),震撼亞維儂藝術節。今年她在KFDA呈現二部曲《兄弟情》(The Brotherhood),再度將身體化爲抵抗創傷的工具,透過自我剖析突顯普世的殘酷現實。從性侵惡夢甦醒,她直視藝文創作的罪惡根源。以《海鷗》的妮娜為藍本,碧昂奇指出某些男性創作者濫用權力,對女性施加身心虐待。然而,她批判的對象不僅限於男性,更涵蓋西方藝術史傳承的父權價值,及其共犯結構,包括曾經將楊.法布爾視為偶像的自己:「劇場不是無辜的,它是一個權力的場所()我們由大師們所塑造。對抗他們的同時,也背負著他們。」(註7)對她來說,儘管兄弟情誼帶來暴力與創痛的陰影,但它卻凝聚了創作團隊的向心力,成為藝術家必要的生存手段。碧昂奇透過不宣洩、不煽情、不寬恕的自我覺醒,揭露當代女性創作者內心深處的自我矛盾,並探詢藝文產業的病灶。

-

新銳藝評 Review

新銳藝評 Review台味有幾%的「台灣限定版」

《給你的最後一封情書》改編自安德烈.高茲的《最後一封情書》(Letter to D. A love story)與其和妻子朵琳相處的點滴,以高茲與妻子朵琳結縭 58 年 的愛情故事為主軸。利用回憶的方式,以非線性敘事的模式,讓觀眾一同參與他們的人生。兩廳院與法國導演大衛.吉賽森合作,邀請在劇場彼此也合作多次的演員林子恆、王安琪擔綱演出,力圖推出台灣限定版本。 甫一踏入劇場,就受到林子恆飾演的高茲與王安琪飾演的朵琳熱烈招呼,舞台布置像客廳一般,觀眾作為被邀請的賓客,進入了朵琳與高茲的「家」。舞台上備有一桌點心饗宴與各式飲品酒水,觀眾可以隨自己喜好取用,現場頓時酒香與食物的甜味四溢,像是一場戲的開胃菜,也像是為接下來的演出事先溫潤風味。圍繞舞台的ㄇ字形觀眾席及舞台上的餐桌旁均有座位,除了部分放置書本的座椅外,觀眾可隨意自由入座。觀眾的反應從不知所措到入境隨俗,當作自己家享受的同時,男女主人同時講述著自己想跟來賓分享的事物,例如高茲提及自己過去擁有許多名字,因為政治的緣故而流浪的事蹟;朵琳則談及自己被領養的事,訴說著自己成長中的點點滴滴,接著兩人不約而同地想到了彼此,向著離自己最近的賓客說「那是我的另一半:朵琳╱杰哈」(註1),兩人展現出的模樣似是年輕熱戀的情侶,卻又有老夫老妻的默契。兩人在台上一搭一唱,雖不是完全沒有爭吵,但最後用愛與理解再次靠近彼此。結縭 58 年的人生,從相識、相愛、相伴到相隨,劇中沒有過度渲染,而是以一封封情書、一句句話語,乘載杰哈與朵琳之間真摯的感情,隨著話語堆疊,劇中生死、醫療、政治等沉重議題雖然存在但又不奪走焦點,那些事件不成藩籬,而是化成一道道愛的誓言,讓杰哈與朵琳直至生命盡頭也要愛相隨。 作為 2025 TIFA 系列節目,《給你的最後一封情書》由台灣團隊在台灣當地重新創作,在導演大衛.吉賽森帶領下,試圖融匯台灣元素細節打造「台灣限定版」。(註2)相較原版不同的是劇中角色改由台灣演員演出,說的語言因此改成中文,並在餐桌上放上具備台灣特色的捲心餅等台灣特色零食,乍看之下似乎打算透過細節堆砌專屬於台灣場的風味。但或許因為改編自真人真事,故事主體仍維持與法國版無異的情節,主體上呈現給台灣觀眾的仍是一段充滿歐洲氣息的愛情故事,在故事背景、語言

-

焦點專題 Focus

焦點專題 Focus數字之中見感動 全世界馬勒愛好者的歡欣慶典

56,000名來自全球56個國家的觀眾、超過1,100位音樂家、23場爆滿音樂會、27場電台直播、11場電視直播、380萬社群媒體觸及人次──這不只是一場音樂節的成績單,而是一場文化記憶的高峰。 2025年5月,荷蘭阿姆斯特丹皇家音樂廳見證了該廳歷史上第3屆「馬勒音樂節」(Mahler Festival)的盛大落幕。來自歐洲、美國與亞洲的6支世界級樂團、7位指揮與5個合唱團輪番登場,傾力詮釋古斯塔夫.馬勒(Gustav Mahler)的10部交響曲與52首藝術歌曲。從柏林愛樂(Berliner Philharmoniker)由薩卡里.奧拉莫(Sakari Oramo)指揮壓軸演出的《大地之歌》(Das Lied von der Erde),到鋼琴家朱利葉斯.德雷克(Julius Drake)在獨奏廳伴奏的馬勒歌曲全曲目,再到馮德爾公園(Vondelpark)座無虛席的露天轉播,音樂在各個場域中激盪人心,展現馬勒作品橫跨世代的生命力。

-

焦點專題 Focus 直擊現場之一

焦點專題 Focus 直擊現場之一暌違30年終於登場 RCO與BFO精湛演繹

原訂於2020年舉辦,卻因全球疫情不得不取消,隨後又宣布延期復辦的阿姆斯特丹第3屆馬勒音樂節,終於在2025年5月9日至18日於皇家大會堂盛大登場。這場空前規模的音樂盛會,不僅是樂迷引頸期盼的盛事,更是繼上屆舉辦後睽違30年的歷史性時刻。主辦單位邀集了5大世界頂尖樂團,在11天內完整演繹馬勒的10部交響曲,堪稱一場跨世紀之約,更是馬勒音樂在疫情陰霾後的一場重生。 回溯過往,阿姆斯特丹皇家大會堂與馬勒的連結深厚。早在1920年,馬勒的摯友、指揮家孟根堡(Willem Mengelberg)便策劃並主辦了首屆馬勒音樂節。75年後的1995年又舉辦了第2屆。歷經漫長等待,2025年終於迎來第3屆。這不僅是對馬勒的崇高致敬,更是對皇家大會堂與馬勒百年歷史淵源的重溫。馬勒生前曾多次親臨此地指揮,這座音樂廳見證他的許多重要時刻,成為其音樂精神的共鳴之地。 此次音樂節陣容星光熠熠,除了地主樂團皇家大會堂管絃樂團(Royal Concertgebouw Orchestra,RCO)(編按),還邀請了布達佩斯節慶管絃樂團(Budapest Festival Orchestra,BFO)、芝加哥交響樂團(Chicago Symphony Orchestra ,CSO)、柏林愛樂(Berlin Philharmonic)以及東京NHK交響樂團(N響)共同參與。 這5大樂團在10場音樂會中,按照馬勒交響曲的創作順序,逐一呈現其龐大而深邃的音樂世界。此外,音樂節期間也在演奏廳同步上演馬勒的藝術歌曲以及各種小型演出。值得一提的是,這次從台灣前往參加音樂節的樂迷朋友多達上百位,是亞洲國家中規模最大的一群馬勒迷。為此,主辦單位馬勒基金會主席、馬勒的孫女瑪麗娜.馬勒女士還多次在致詞中提及並感謝來自台灣的馬勒樂迷,真可算是另類台灣之光了吧!而身為馬勒樂迷一分子的我有幸親臨現場,也在此撰文分享這11天的觀賞體驗,我將以5大樂團的聆賞心得作為分野,回顧這趟充滿感動與震撼的馬勒之旅。

-

焦點專題 Focus 直擊現場之二

焦點專題 Focus 直擊現場之二CSO鋪展鐵漢柔情 N響工整中打開天堂之門

芝加哥交響樂團:梵志登的剛柔並濟 芝加哥交響樂團(CSO)在梵志登(Jaap van Zweden)指揮下,接連帶來馬勒第6號交響曲《悲劇》和馬勒第7號交響曲。這兩場演出,展現CSO截然不同風格面貌。 在馬勒第6號交響曲演出中,我感受到CSO的剽悍樂風,前兩樂章如B52轟炸機狂轟猛炸,讓我聽覺疲勞,彷彿樂團只有大聲、更大聲。梵志登像是綠巨人浩克,領著一群張牙舞爪的哥薩克騎兵橫衝直撞。毫無修飾的樂句,讓我不禁懷疑聽到的是交響樂團,還是鼓號樂隊。演出慢板樂章時,樂團也難以冷靜,僵化缺乏彈性的樂句失去歌唱性。此外,終樂章的木槌失誤也讓人錯愕。如此粗獷的《馬六》演出,還真是第一次見識到。 然而,隔天的馬勒第7號交響曲卻讓我對CSO刮目相看。我可以肯定地說,這是我數十場《馬七》聆賞經驗中,完成度最高、音樂表現最豐富的演出。梵志登樂風確實非常適合演奏《馬七》,CSO也真不負眾望,帶來一場精采音樂饗宴。第1樂章表現延續前一晚的剽悍,直來直往的樂句處理俐落有勁,銅管音量飽滿紮實。CSO達到了將總譜演奏指示忠實呈現的水準。第2樂章速度雖稍快,但每個聲部井然有序,看似四平八穩卻又心猿意馬的主題,讓我竟然聽到馬勒的黑色幽默。

-

焦點專題 Focus 直擊現場之三

焦點專題 Focus 直擊現場之三柏林愛樂印證神之存在 馬勒精神完美的傳承與昇華

柏林愛樂:巔峰之作與收官之音 音樂節最後高潮由柏林愛樂樂團擔綱,他們帶來馬勒第9號交響曲,以及馬勒第10號交響曲慢板和《大地之歌》,為這場盛會劃上句點。 馬勒第9號交響曲的演出令我潸然無語,再多的文字都無法形容當晚的美好,就如同馬勒的音樂,說愈多、離愈遠。柏林愛樂在這次演出中完全無懈可擊,就算拿著高倍顯微鏡檢視,也找不出任何缺點。佩特連科(Kirill Petrenko)在指揮台上如同神一般的存在,當今樂壇找不出任何一個樂團能超越柏林愛樂的強大。那全團一心的專注力、劇力萬鈞的爆發力、還有那毫無毛邊的弱音我相信這場《馬九》將永遠烙印在所有參與音樂會的樂迷心裡,這是一生難忘的醇美演出。然而,在閉幕音樂會這場演出中,儘管柏林愛樂水準依舊,但在馬勒第10號交響曲慢板的演出中,音樂卻少了激情,指揮薩卡里.奧拉莫(Sakari Oramo)與樂團互動過於客氣。下半場的《大地之歌》,男中音Benjamin Bruns音色高雅貴氣,適合演唱崔斯坦或齊格飛,但唱起〈大地悲傷飲酒歌〉與〈春日醉漢〉卻少了把酒問青天的粗獷豪邁,過於誇大的表情像在參加演講比賽。女中音Dorottya Lng音色自然真誠,但最後一首《告別》卻慢到奄奄一息,整首歌曲太過理性平淡,內斂有餘卻無法讓人感受「不得不捨得」的惆悵與釋懷。 整體而言,這晚的柏林愛樂還是柏林愛樂,但不是佩特連科的柏林愛樂,而是有種從A++到A+的差別。畢竟是壓軸演出,我能感受到主辦單位與在場所有樂迷的離情依依。回想11天前的興奮,現在取而代之的是些許落寞與感傷。下次再有這樣的馬勒音樂節不知將是何年何月了,期盼這天在不久的將來會來臨,讓世上所有喜愛馬勒的朋友們都能享受這人生難得幾回有的美妙經驗。

-

音樂 2025台北國際合唱音樂節喜迎30周年

音樂 2025台北國際合唱音樂節喜迎30周年從宜蘭出發,與世界合唱共鳴

亞洲最重要的合唱盛事──台北國際合唱音樂節(Taipei International Choral Festival,TICF)將自2025年7月25日起盛大登場。台北愛樂從1996將音樂營擴展為音樂節,在今年邁入第30個年頭,以「從宜蘭展望世界」為策展主軸,不僅帶來全球頂尖合唱團隊的精采演出,更首度於宜蘭舉辦特展與世界首演,為國內合唱文化開創全新視野。 「祝福之地:愛與奉獻的回聲」主題展覽自6月起於宜蘭蘭燈空間登場,向深刻影響宜蘭發展的兩位重要人物斯洛維尼亞天主教靈醫會醫師范鳳龍(Janez Janež,1913-1990)與台灣工業推手林燈(1914-1992)致敬,展覽以文獻、影像及空間敘事,勾勒出兩人跨越國界與領域的奉獻故事,突顯宜蘭作為「文化祝福之地」的深層意涵。 林燈文教公益基金會委員莊文生教授指出,人稱「Oki」或「大醫師」的范鳳龍,及素有「水泥之父」之譽的林燈有數個共通之處:前者來自共產時期的斯洛維尼亞,後者則出生於日治時期的宜蘭。范鳳龍1952年來到台灣,而林燈則在當年當選台灣區水泥小組主任委員,隔年擔任水泥工會理事長。前者落腳宜蘭之後就未再離開過,而後者一輩子未將戶口遷離宜蘭,並對家鄉有諸多貢獻。