Search 進階搜尋

-

舞蹈 荷蘭舞蹈劇場NDT再度訪台

堅守舞蹈創作傳統 從不停歇的叛逆腳步

歐洲舞蹈界的天團、愛舞觀眾絕不錯過的盛宴NDT這三個字母,代表著荷蘭舞蹈劇場在世界舞壇不可動搖的地位。這個以叛逆為其DNA的舞團,創團迄今雖已六十年,有其「道統」卻也不斷挑戰自己,此次訪台將蒞臨台中與高雄,以六支精湛舞作讓台灣觀眾再度感受NDT的無邊魅力。

-

舞蹈 布拉瑞揚舞團《#是否》

歡樂開唱 唱出真正的悲傷

三月桑布伊在國家戲劇院的演唱會後,布拉瑞揚舞團的舞者在一樓大廳快閃開唱,為即將演出的新作《#是否》宣傳,氛圍看似歡樂的,舞作其實述說著生活中真正的悲傷。編舞家布拉瑞揚將舞者人生中的心酸編織入舞,把那些被「愛唱歌」、「愛喝酒」的原住民標籤所扁平化的故事放在《#是否》裡,因為「原住民在呈現開心時,通常就是最悲傷的時候」。

-

焦點專題 Focus

召喚漫天點子 實驗海闊天空

兩廳院在二○一七年度過了卅歲生日,而新點子的前身「實驗(劇場)劇展系列」則在一九八八年首次登場,倏忽走過了卅年光景。從「實驗」、「海闊天空」到「新點子」,從劇展、舞展到近年加入的樂展,一路走來,可見台灣表演藝術工作者的創意軌跡。點子可以日新又新,唯一不變的,或許就是團隊、場館與製作「跟著環境走、跟著時代走」的態度,反應當下的創作型態、反照現下的社會景況。

-

焦點專題 Focus

過來人這麼說……

走過卅年,兩廳院的實驗劇場,曾經以「實驗」、「海闊天空」、「新點子」等系列名稱,讓許多表演藝術工作者展現才華、實現創意,他們曾是不畏虎的初生之犢,可能就是在這黑盒子裡起步,開展日後的劇場生涯。本刊特邀四位曾參與的劇場工作者,分享他們的回憶,與對此實驗系列的想法。

-

音樂

音樂演奏的時間凝結與量子糾纏

兩場的曲目雖均集中在一八三○至五○年代初歐洲浪漫樂派黃金期的部分作品,然因演奏者的表現手法(能量)及演出場域的音響(空間)不同,使我從觀眾欣賞的角度對於經典訊息的接收與體會產生微妙變化!整體而言,齊瑪曼當天風馳電掣的演奏讓人有些喘不過氣來;白建宇那彷彿老僧入定的速度,有時又讓我專注聆聽到產生一種忘了呼吸的窒息感!

-

戲曲

我們仍拖著混亂的腳步在霧裡前進

從《快雪時晴》到《當迷霧漸散》,不再借「物」而直指歷史中的人物與事件,編劇施如芳似乎逐步解開錯綜於歷史、政治與創作間的牽絆與關係,更直接且直白地面對歷史材料及其內部的意識形態。只是,在散文式的書寫結構下,《當迷霧漸散》仍多是情感的釋放,造成多數人物的動機單薄且無後續行動。於是,戛然而止不只有劇情,更有埋藏於創作背後的言與未言;而欲言又止的也不只是劇中人物,還有創作者自身。

-

戲曲

戲曲跨界的兩種可能

在這兩部作品中,我看見了兩個跨界改編的方向,共同性都是取其原著精神與部分情節改編,並運用當代劇場敘事手法,不同之處在於《地獄變》是將不同的音樂類型與戲曲搭配運用,並將日本落語穿插在戲曲敘事之間,創造疏離效果,讓戲曲產生了新的面貌;《化作北風》則是在傳統才子佳人結構中變體,在觀眾習慣的結構中大玩當代劇場元素,如演員跳出角色成為其他敘事者等,明顯考慮觀演關係的重要性。

-

戲劇

等待落幕的愛情 永不停演的悲劇

即使劇情單薄,通篇以情緒為出發,卻在此劇情性低限的框架中,聚焦於愛情、語言以及人類主體意識的解構,並以更宏觀的角度,將情侶關係提升至兩人關係、權力政治、存在主義、陰陽哲思、後設戲局的向度來探討,豐富了劇作格局,也加深了辯證層次。

-

戲劇

存在顯露於語言銷毀之後

對觀眾而言,兩個小時左右的篇幅並沒有真正回到虛無,相反地,而是因為所有語言都被銷毀,而讓背後存在的意義與可能性,變得透風而清楚。在這「零」的空間裡而非男方以語言所建立起的「一」,觀眾更加了解,是什麼曾存在於兩個人之間。因為一切建立起的都被毀滅,語言試圖為一切做出明確隔間的簾幕,被撕扯下來、丟棄一旁;所以,那些原本無法被填進語言的圖表中,被排除、掩蔽的意義們,便自暗處重新顯露出來。

-

回想與回響 Echo

表演性理論的有限性

師父對宮主而言不是角色,而是一個大過於名叫黃麒文的存在體;藉著讓渡出肉體,宮主任其上身。他所修練的,是如何在自身的韻律(人)與來自於外的能量體(靈)之間維繫最大的和諧感,讓神靈辦事與身而為人不相衝突。這與在劇場中,演員將神靈客體化,讓扮演成為可能,完全不同。也因此,當濟公禪師完全進入宮主的肉體之後,表演性的理論就失去論述作品的功能。

-

ARTalks

人人身上都是一個時代

整齣戲主要是藉由祖孫兩人親暱、逗鬧的對話,逐步開展老年櫻子的青春回憶,而小梅也正值青春,對於愛情有許多浪漫的憧憬,她甚至正在試著寫一本羅曼史小說,所以她總是以天真又帶點白目、八卦又點好奇的口氣,去想像甚至是誇張亂掰曾祖母的青春戀愛。只是沒想到曾祖母的戀愛夢,與整個時代的家國認同尷尬連結在一起,自由戀愛與生命尊嚴之艱難,絕非小梅能夠體會與想像。

-

焦點專題(二) Focus 雲淡風清,還是愈「演」愈烈?

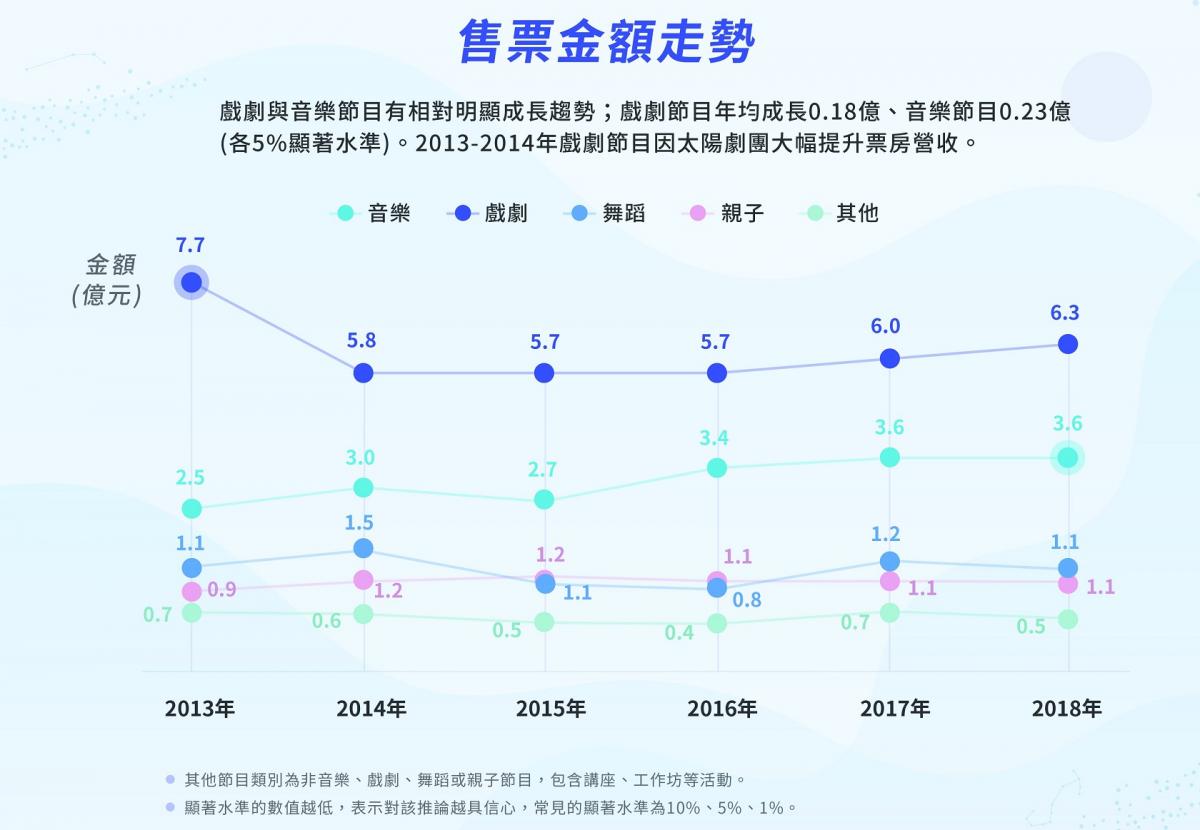

兩廳院售票系統2013-2018分析報告

銷售國內表演藝術票券市場占比最高、也最久的「兩廳院售票系統」,除了是觀眾、場館與團隊間最值得信賴的橋梁外,從去年也開始讓資料庫的數字說話,盼透過售票趨勢變化與購票者消費樣貌,提供業界更多參考與協助。 本次統計調查對象為兩廳院售票系統「購票會員」與「銷售節目」,統計標的包括二○一三年至二○一八年售票趨勢變化、購票者樣貌及消費行為、新場館崛起藝文人口流動等。另外本年度也首度整理出二○一八年人氣節目,讓讀者一窺各類節目的熱銷排行榜。 「票賣的多就一定賺錢?」、「賣票只要跟著熱銷節目學,就一定會大賣?」那可不一定!讓數字會說話,但你也要讀得懂它。這份報告透過分析近年來表演藝術產業的各式曲線,試圖以「量」來勾勒台灣當前表演藝術產業的整體發展。至於成功的秘訣,還是要每個人自己去發現。

-

焦點專題(二) Focus

從數據看表演

作為全台最大藝文票券售票平台,兩廳院售票系統的資料分析所呈現的產業現況,有一定的代表性。從兩廳院售票系統二○一三至二○一八年的分析報告看來,總場次與總產值的都有所成長,但若將各類節目分開來看,僅有音樂與戲劇類是成長的,而舞蹈類是零成長,值得擔憂。而戲劇類節目的場次成長相較於產值成長為大,全台灣有更多的場次,使得全體產值變大,但每一場分到的產值卻是變少。

-

焦點專題(二) Focus

2018年人氣節目排行

依據2018年節目實際銷售總票券數排名,包含同一節目巡演場次票數,不含節目售票金額

-

焦點專題(二) Focus

新興場館、音樂劇、戲曲 數字解碼生態發展

繼二○一八年首度發表分析報告後,兩廳院再度公布售票系統數據分析結果,內容包括二○一三年至二○一八年基本總體數據、觀眾購票行為,及輔助表演團隊行銷的分析議題。本文從近六年《PAR表演藝術》雜誌的年度表演藝術回顧現象中,選擇受關注度較高的三個關鍵現象,嘗試以此數據分析報告對應現象,進行解讀。

-

焦點專題(二) Focus

一個人人都能創作的時代

無論演出形式如何改變,產量的增加、產值的降低的數據現象明顯地揭露「劇場觀眾沒有跟隨產量的加量而增加,反而形成分食狀況。」面對分食現象,我們難以歸責於短暫的擠壓作用所致,應該正視分食現象可能引發的問題,如產量與創作的維繫(維護核心價值)、產量與品質的維持(維護觀眾觀感)、產量與團隊的演練(共識與默契)及來不及打造的世界觀。

-

焦點專題(二) Focus

活用資訊 爭取未來機會

兩廳院售票系統的數據,對行銷人員而言是值得參考的數據,但能否產生意義?還是要先回到自己的商業模式上去理解。而團隊可運用大數據報告的人口統計變項資料,再補充粉專的社群行為軌跡,建立具體的分眾標籤。另數據說的是過去,活用數據資訊,也可爭取未來機會,打造差異化的定位,建立演出的更大可能。

-

聚光燈下 In the Spotlight 中國戲曲新銳編導

李卓群 讓「小劇場京劇」成為年輕人的時尚

以《惜.姣》、《碾玉觀音》、《春日宴》、《好漢武松》、《人面桃花》等「小劇場京劇」帶起年輕人看戲「時尚」的李卓群,認為,小劇場京劇的特性可以用「小、深、精、廣」來概括:「小是小在規模,小在切入的視角;深是深在演員表演的層次,精則是強調所有的服裝、化妝、道具,要達到精緻、精細、精到的標準;而廣則是要流傳廣、宣傳廣。」

-

聚光燈下 In the Spotlight 旅美爵士鋼琴家

陳若玗 野蠻與美麗,都是我

從小在台灣長大、接受科班古典音樂教育、遠赴重洋在紐約就讀音樂名校這樣的人生,卻在碰上爵士樂後,轉了神奇的大彎陳若玗,這位在第一個在爵士樂國度發光發熱的台灣音樂家,在沉潛五年後發行了第四張專輯《野蠻的美麗》,自信大方地展現對爵士樂創作的想法,「我為什麼不能是一名在紐約演奏爵士樂的華人音樂家?我就是這樣的我,我可以狂野,也可以優雅。」

-

四界看表演 Stage Viewer

跨傳統與文化的霸氣 情感與典範的搏鬥

以結合京劇與跨文化經典聞名的導演吳興國,應韓國國家唱劇團之邀,為該團執導結合京劇與韓國傳統說唱藝術「板索里」的《霸王別姬》,並於四月初在首爾進行首演。為了演出,唱劇演員鍛鍊了兩個月的京劇基本功,在劇中也有不少京劇程式肢體的呈現,但是否能與原本情感流暢的「板索里」合拍?這中間的「跨文化衝擊」,值得玩味。