梁文菁

-

四界看表演 Stage Viewer

舞台設計令人驚豔 以寫實映照超現實

年過八旬的英國知名劇作家邱琪兒創作不輟,時有新作與舊作同時搬上倫敦舞台,今年二月則有其兩部作品《遠方》與《一個數字》分別在丹瑪倉庫劇院與塔橋劇院上檔,且受多數劇評人肯定,或許跟令人驚豔的舞台設計有關,兩者都藉由寫實、甚至懷舊的場景,烘托作品中的科幻、超現實元素。

-

編輯精選 PAR Choice

案件背後,是普通人的心有不甘

一如林奕華改作如《三國》、《紅樓夢》、《梁山伯與祝英台》等經典文本,福爾摩斯的故事與人物,在《心之偵探》中乃是林奕華創作的原料,用以偵查如你我一般普通人的當代日常。編導林奕華將福爾摩斯與華生、莫瑞亞提與福爾摩斯的兩人關係放大,轉換為「普通人」與似乎「不那麼普通的人」之間的人際關係,藉以呈現人無法面對自己及自己的孤獨之「真相」。

-

焦點專題(二) Focus 王嘉明《血與玫瑰樂隊》

混音莎士比亞 社群網站裡的玫瑰戰爭

歷史是怎麼寫成的?歷史人物是怎麼塑造出來的?王嘉明透過《理查三世和他的停車場》、《理查三世》,與即將為新點子劇展揭幕的《血與玫瑰樂隊》,兩度三番地深入探究這段歷史╱莎劇的構成,甚至演出全程開放拍照與上網,在社群媒體當道、假新聞很日常的當下,讓觀眾切身體驗「歷史真相」的曖昧難解。

-

特別企畫 Feature

跳脫英國脈絡 參透文本解體重構

不同於其他英國劇場菁英的事業發展軌跡,凱蒂.米契爾因未曾赴波蘭、俄國、喬治亞、立陶宛等國家,學習史坦尼斯拉夫斯基表演系統、葛羅托斯基訓練方式,也經驗了前蘇聯政權的瓦解、柏林圍牆的倒塌等政治風向轉變的時期,讓她的創作概念與對政治與劇場的體悟都相當不同,非常重視排練前的準備功夫。雖與英國國家劇院有長達十年的親密合作關係,但晚近則將工作重心轉至歐陸,發展創新的多媒體劇場。

-

特別企畫 Feature

做足功課再出發 多樣手段構築觀點

不論米契爾的文本選擇為何,她會由作品寫成的年代為研究起點,因此作品總能展現其中女性角色面對的困境與抉擇,亦不閃躲涉及之政治背景,將作品視為對世界時勢的回應。她尤其擅長以當代的場景、寫實的畫面,重新處理寫於過去的文本,而受到碧娜.鮑許的影響,米契爾也時而加入舞蹈與音樂,除了配合文本詮釋之外,有時也讓充滿細節的歐式空間,轉換成夢境中跳動與不連續的場景。

-

封面故事 Cover Story

殖民母國的印記 反映社會的工具

在大英帝國的殖民統治之下,莎劇一方面成為在印度的英國人與家鄉的連結,也漸漸成為英國殖民主義者推廣英國及其文化的工具之一。英國人在印度蓋起劇院,除了為當地英國居民而演,隨著普及英語與英國文學的殖民政策,印裔菁英統治階級也漸成為劇院常客,後來印度演員也上台演出莎劇。獨立之後,莎劇成了反映社會狀況的工具,更多的人看到莎劇呈現的種種問題,如族群對立、政治紛擾、家族戰爭,都成了當代寓言的基礎。

-

封面故事 Cover Story

創作融匯東西古今 從多元孟買邁向國際

成立於一九九三年的團體劇場,身處文化與語言多元的印度大城孟買,作品也反映了孟買的斑斕特色,更以繽紛的印度元素踏上國際舞台。二○一二年應倫敦莎士比亞環球劇場之邀,參與倫敦奧運相關活動「全球到環球」(Globe to Globe)演出《第十二夜》,將寶萊塢歌舞與卡達卡里等傳統舞蹈融入莎劇,備受矚目。

-

藝號人物 People 俄國劇場導演

潘科夫 以「聲音劇場」美學 追問戰爭的本質

遊走於傳統與前衛之間的俄國導演弗拉基米爾.潘科夫,與藝術夥伴以「聲音劇場」的美學,創作以聲音為核心的戲劇表演。十月初他將帶來的《戰火浮生》,是第一次世界大戰一百周年的紀念作品,以三個時空背景各異的文學作品為本,不只在舞台上重現慘烈的戰爭場景和非常時期的人性考驗,更試圖追問戰爭的本質,探究衝突核心的荒謬與虛無。

-

焦點專題(二) Focus

一面觸動現代華人的照妖鏡

林奕華為華人社會量身打造的作品,容易觸動的,或許是觀眾內心以為不存在、或不願意面對的課題,因此觀眾再也無法如觀看國外作品般自外其中、被動安全地扮演觀眾角色、接收導演的詮釋與手法。如林奕華自己提過,很多人進劇場不是為了要發現自己、找到未知,多想望在熟悉主題中找到慰藉。若是跟著林奕華走出個人的舒適圈,劇場裡的可能性或許能與個人生命的可能性結合,「接受拒絕但不拒絕自己和他人」。

-

藝號人物 People 德國劇場編導

福克.李希特 創作一個平行於真實的宇宙

福克.李希特是德國知名劇場導演也是重量級劇作家,而他與荷蘭編舞家安努克.范.黛可合作的系列舞蹈劇場製作,更讓他的表演創作更形豐富。他的作品,常與演員一同發展而來,探討的課題與當代生活息息相關,如全球化的流動、媒體的無孔不入、破碎的人際關係、複雜的身分認同等,他說:「我想創作一個平行的宇宙,可以用來反映我們的真實社會,但超越成為不同的事情、不同的地方。」

-

焦點專題 Focus

茱蒂.丹契 八十歲女神 英國劇場的傳奇

你當然認識「007」電影系列裡的M夫人白色俐落短髮、雙眸犀利穿透就是在電影中如此逼人的茱蒂.丹契。縱橫影壇拿獎無數,她的一身表演功夫,可是紮紮實實來自劇場從莎劇、音樂劇,到各式各樣的當代劇本,年逾八十的她,迄今仍活躍於舞台,十月還要在倫敦西區劇院區演出《冬天的故事》裡的寶琳娜,有了她,就是演出的票房保證!

-

特別企畫 Feature

特別企畫 Feature九個關鍵提問 認識「新文本」

什麼是新文本,那有舊文本嗎? 「新文本運動」是從哪裡冒出來的? 新文本的題材與書寫形式又有什麼特別之處? 作為廿世紀興起的劇本創作風潮,我們雖未必知道什麼是「新文本」,但多多少少也在台灣的劇團製作中看過或聽過相關創作,趁著兩廳院「新點子劇展」與黑眼睛跨劇團策劃的「對幹戲劇節」,將演出多齣新文本劇作,這次讓我們一次搞清楚:什麼是「新文本」!

-

特別企畫 Feature 英國:發展概況

創作風潮發源地 衝撞成規逼視當下

英國是「新文本」風潮的發源之地,「新文本」的標籤,最早是在英國看到,並用於形容一九五○年代中期開始的創作風格。而該風潮在英國的崛起,與有著「劇作家劇院」之稱的宮廷劇院密切相關,許多劇作家在此發表他們的第一部劇作,如馬丁.昆普、莎拉.肯恩、麥多納、瑞文希爾、史緹芬斯等。他們的作品衝撞成規,在題材、手法、美學上更貼近當代觀眾,更逼視當下議題,促進觀眾的反思。

-

特別企畫 Feature

英國:焦點劇作家 馬丁・昆普 極具開放性與政治性

作為英國當代重要的劇作家,馬丁.昆普從一九八二年迄今已累積四十個原創劇本及翻譯劇本,而且面向多元,近期更涉足歌劇創作。這次「對幹戲劇節」中將台灣首演他的代表作《做掉她》,該劇以十七個不相連貫、各自獨立的簡短場次(scenarios)組成,劇本沒有特定角色、台詞因此也沒有指定由誰來說,演員人數亦不指定,高度的開放性,讓製作團隊可以作最大的發揮。

-

特別企畫 Feature 獨家專訪

昆普:文本是作家自己對世界的想法和感覺的編碼

趁著這次特別企畫的製作,本刊很難得地聯繫上劇作家馬丁.昆普並進行獨家專訪,一談其作品中為何時常提及戰爭,以及精采的語言運用。

-

特別企畫 Feature

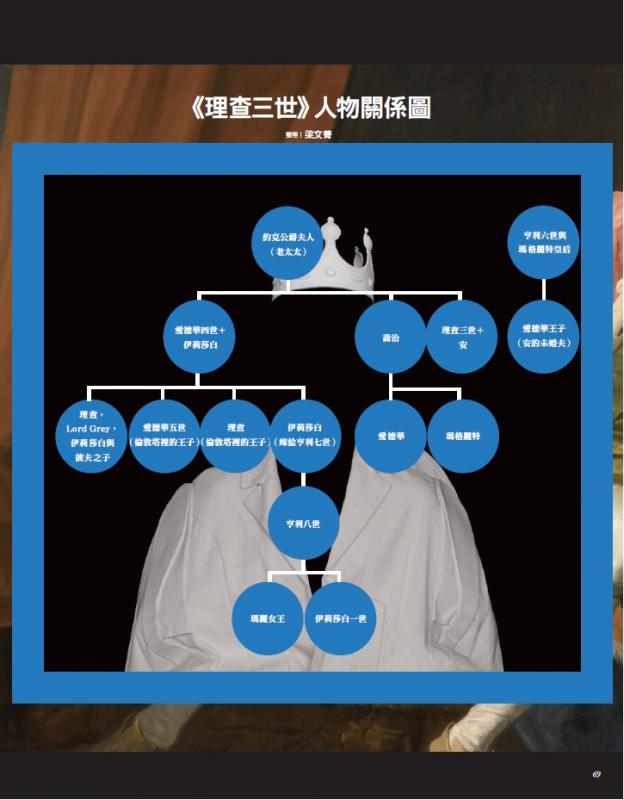

從停車場到「玫瑰戰爭」 一場「在地化」的旅程

去年的《理查三世和他的停車場》,王嘉明結合莎翁《亨利六世第三部》與《理查三世》編織當代文本,今年的《理查三世》則貼近莎翁原貌,但依然編織入許多《亨利六世》場景與對白,依然充滿並置文本的趣味;尤其王嘉明以台灣的當代語言與事件交織入戲,或可讓讓不了解英格蘭複雜歷史的台灣觀眾,進一步了解莎翁歷史劇。

-

特別企畫 Feature

從史實到劇場 政治人物的雙重扮演

莎翁歷史劇的主軸,是英國不斷的內戰與王位爭奪戰,透過作品,莎翁生動地在劇場展演過去君主的事蹟。而他筆下的英國君王,往往同時具有權謀者與戲子的兩面身分,都對自己是否能合宜、得體地扮演特定角色常有自我評估。透過莎劇理解到的英國歷史是片面與斷裂的,但從歷史劇的開展,我們可以看到一個個政治扮演的例子。

-

特別企畫 Feature

文本功底豐厚 積極開創形式

英國劇場以一流演員、導演與豐富劇本著稱,其中導演人才備出,在文本劇場的主流下,以嘗試各種可能來發展新的劇場形式與詮釋方法。在紮實的文本底蘊中,英國劇場導演不但具有搬演古典或經典作品的能力,更不吝於執導新劇本,讓劇場創意活水不斷,而且在藝術與商業之間,一樣能展現藝術的高度。

-

特別企畫 Feature

尼可拉斯.海特勒 掘探古今 雅俗之間自在縱橫

現任英國國家劇院藝術總監的尼可拉斯.海特勒,是英國劇場界重量級的人物,在擔任國家劇院總監任內,不僅製作上經典劇碼與當代劇作並重,更開發出多元的經營方式,讓國家劇院的影響力益形深遠。而執導題材類型相當多元的他,不管是商業性音樂劇、嚴肅的莎劇或古典的喜劇,都能精采呈現,讓觀眾更能感受到劇場的獨特性。

-

特別企畫 Feature

凱蒂.米契爾 影像導入 多角度鑽探文本

活躍於英國與歐陸的知名英國導演凱蒂.米契爾,以結合多媒體、劇場同步影像等劇場形式聞名。她認為生活中接收訊息的方式,並不像傳統劇場寫作一般,讓特定角色負責特定台詞,而是混亂、多元地同步接收到不同面向的訊息;在舞台上同時展現實地電影拍攝的過程及成果,則能反映出當代生活的混亂,而演員為了在舞台上展現多重訊息,卻需要精密的排練,排練的基礎,則在於文本。