吳岳霖

《PAR表演藝術》特約編輯、劇評人、戲劇顧問與國立清華大學兼任講師,曾任表演藝術評論台執行編輯。希望自己的文字裡能夠有光,還有溫度。

-

特別企畫 Feature 五年級

鄭嘉音 偶的打破與創造 與劇團一起成年

今年是無獨有偶工作室劇團創立的廿周年,一個劇團的「成年」,也標誌著該團藝術總監鄭嘉音創作之路的「成年」。一路走來,她與劇團夥伴們翻轉了人們對偶劇的想像,多樣的創作形式、國際偶戲村的大膽經營,一次次沒有前例的挑戰,回首過往,銘刻在她心中的成長轉折,有的是合作者引路的工作思考,有的是對劇場「語言」的翻轉想像,站在當下,仍有必須面對的議題與門檻,跨過「成年」,她仍將與劇團攜手走向未來

-

特別企畫 Feature 四年級

紀蔚然 走過尖酸批判 放下然後自在

「你一定聽過我很多傳聞了吧。」被視為台灣當代重要劇作家之一、也是桃李滿天下之戲劇學者的紀蔚然,走過多年的戲劇路,相關傳說自然不少,但傳聞不是定論,當年擅長的反諷諧擬尖酸風格,現下也有了另番世情看淡的溫柔。人稱「冷伯」的他走過批判歲月,因哲學家洪席耶而體悟「藝術不一定得批判」,創作更形自在,退休後的他劇本創作邀約不斷,但創作的使命感輕了,他想「試試看自己可以寫到哪一年」。

-

戲曲

如何測量觀眾席與舞台間的距離?

《白賊燈猴天借膽》雖在形式上得到有趣的發揮,但故事講得零碎,而無法藉此打開時空縫隙,讓觀眾重返過去的台灣;同時,我們也難以確認作品的預設對象與目的。造成的是,觀眾席與舞台的距離,不只是可被測量的實際數據,更因觀演兩端的理解落差與無法對話,反而漸行漸遠。

-

戲劇

當代女性的「癡夢」 探問「活下去的力量」

繼《碰老戲四郎》之後,本事劇團團長、編劇邢本寧再度與導演王瑋廉與音樂設計柯智豪合作,透過獨角戲形式,為演員黃宇琳作戲,從戲曲經典《癡夢》出發,新戲《崔氏》探問(身為女性)「活下去的力量」,虛構出一個沒意識到自己不合時宜、卻又極力表現的過氣歌星,讓兩個活在兩個不同的時空的「崔氏」,在劇場裡彼此溝通,然後共同發聲。

-

特別企畫 Feature 戲伴她 #王海玲 豫劇名伶

祖師爺給的考驗 也揉出了「家」的形狀

從八歲加入飛馬豫劇隊第一期學生班後,再也沒離開過傳統戲曲她是舞台上的「豫劇皇后」,是舞台下的「王海玲」,也是劉建華與劉建幗的母親。在舞台上找尋劇團的樣貌,是創新,是傳承,一步一步;在舞台下,靜靜地揉出「家的形狀」,戲外還有戲裡。

-

戲劇

當時代先聲成為全體共業

「政治正確」與「政治不正確」間的流動關係與準則,始終是政治諷刺創作的未竟之業;而《絕不付帳!》從首演到重演的廿餘年,或許仍在途中,或許就此止步。於是,我是不安的。不安的不只是《絕不付帳!》所講述的,仍跨時代地反映我們所處當下;還有,當時的先聲到了此時,觀眾接收到的是時代寓言,還是被取悅的娛樂掛帥?

-

戲劇

在政治與日常的距離間 拼湊不可知的真相

繼取材自日本三一一福島核災的《日常之歌》後,編劇陳建成、導演湯京哲再次潛入真實事件與社會議題,於總統選舉年推出新作《在世紀末不可能發生的事》。陳建成將時間點拉回二○○○年的首次政黨輪替,開啟他對歷史詮釋的質疑、對真相的審視,透過六個角色,呈現政治與日常間距離的不斷拉扯以描繪「白色恐怖」,將史實進行切片,然後於虛構情節間重組。

-

親子 楊宜霖《庫索莫與他的長冠八哥》

藉由難民題材 與孩子們分享人權思索

由旅法劇場工作者楊宜霖編導的《庫索莫與他的長冠八哥》,述說一位逃往澳洲的印尼難民庫索莫與他的長冠八哥「天天」的故事,在光影變化間建構場景、時事背景等,並且讓現場音樂演出及伴奏烘托敘事,由此探討人性價值與人權議題。不同於一般兒童劇對兒童觀眾傳達直線而刻板的敘事觀點,楊宜霖透過開放式的解讀,來與孩子們對話、討論,啟動思索。

-

戲曲

文本的共塑,標籤的裝卸

回歸奇巧劇團對創作的分類,包含胡撇仔、瘋言等,是否有準確指涉?或有預設模式?我認為,更多的是劇團自黏的標籤。於是,《鞍馬天狗》到底是對胡撇仔的驗明正身?創造新局?還是自圓其說?甚至,是向詮釋者提供的論述路徑這是開放,抑或限制?

-

特別企畫 Feature 作曲家、捌號會所藝術總監

林芳宜 為價值奮戰的俠女人生

她是作曲家/創作者、是策展人、是樂評人、也曾當過十年的公務員林芳宜的多元角色,表面看來與音樂息息相關,但真正建構起她的,是林芳宜面對「人」時觸發的情感與責任,如她生命轉折的選擇,如她留著朋友送的每一樣禮物。就像她手中拿著鐵釘的斷耳小兔就算受了點傷、遭遇磨難,依舊要自己所堅持的價值奮戰。

-

戲曲

鏡、境與盡

清宮戲三部曲個別嘗試不同的創作語彙,去面對這些我們熟悉卻也生疏的歷史素材;但《夢》的編寫方法更像在「迴避」《康熙與鰲拜》的結構,而刻意塞進《紅樓夢》,或許是鏡射,或許是硬搭,便能乘著國光劇團「文學劇場」的創作脈絡,穩穩向前。這到底是創作方法的盡頭?或是編創理念的未竟?

-

戲劇

故事的可能與不可能

我們往往會寄望這類型的媒合創作,在一個作品裡就能摸索出這個地方的樣貌與過往只是,期待這種復原或創造,往往是在劇場所創造的故事裡最可能也最不可能的。也就是說,縱然《半島》做足田調、轉譯情感、保留傳統,既無法也不可代表這個地方的完整。 其實,這個「不完整」才是我們離開故事後,願意繼續駐留的地方。

-

特別企畫 Feature 現象7:真實人生編織入戲,素人讓劇場更有料?

既「跨國」也在地 演員與觀眾交織生命故事

以前都說「戲假情真」,意思是劇情雖是虛擬、其中流動的情感為真,但今年的劇場卻因多部大量素人表演者參與的製作,而展現了「戲真情更真」風景。素人演員的真實經驗編織入戲,今年除了有國際性的合作呈現,更多的是在各地方發展、帶有限地創作性質,與地方人文、觀眾互動緊密的製作,也帶起了劇場虛實的擾動、觀演關係的模糊等等思考。

-

專題

朱宏章 嚴謹規律裡的款款柔情

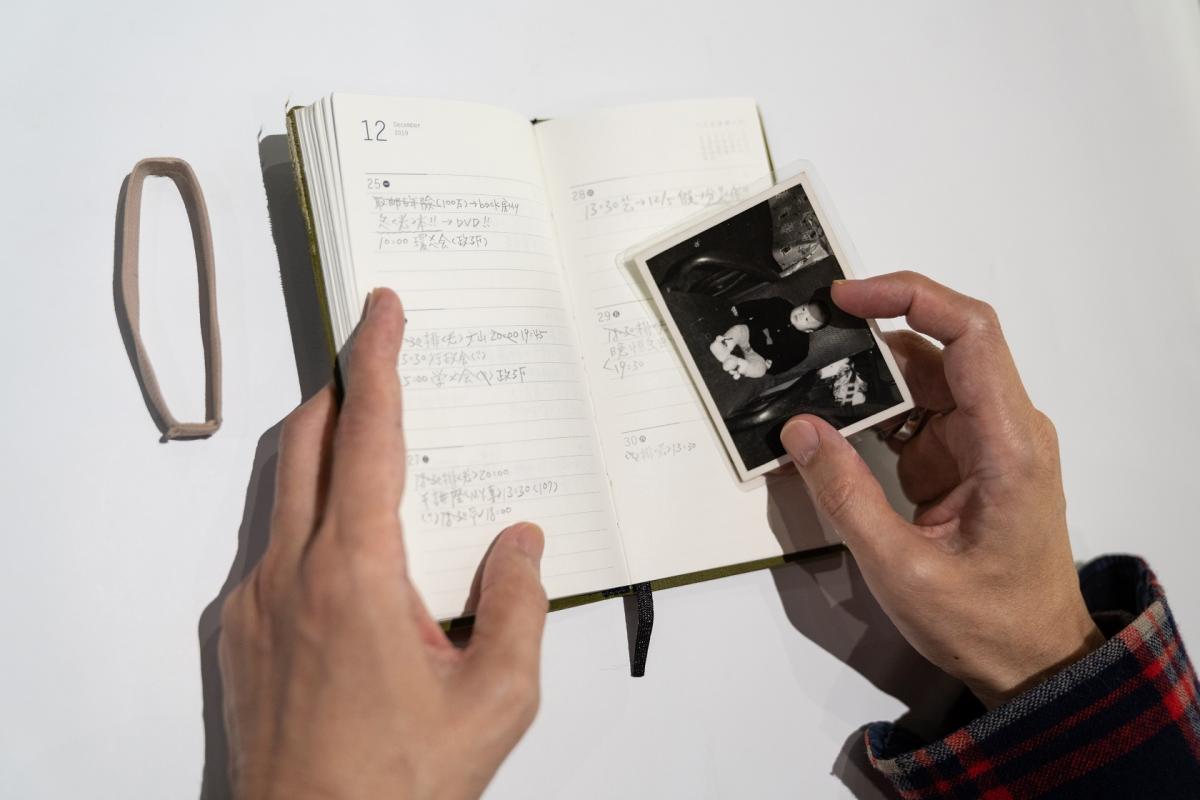

演電影又要演劇場,還要教表演、擔起戲劇系主任的行政工作最近因當紅電影《返校》中「白教官」一角備受矚目的朱宏章,面對生活的多頭與繁雜,他則以至為嚴謹的行程規劃應對,不同於他人仰賴科技工具,他最愛的是印有橫線的手帳,一律用鉛筆整齊書寫,用不同記號標示意義手帳中還夾著兩張老照片當書籤,嚴謹規律裡也沁出款款柔情。

-

戲曲

發夢、創造與實踐 讓戲曲不只是戲曲

來到第二屆的「戲曲夢工場」以「銜接當代創意、探索未來趨勢」為目標,以「四加二」的方式展現策展企圖,除了臺灣戲曲學院臺灣京崑劇團的《奪嫡》及李季紋與正在動映有限公司的《丑王子》,另有徵集節目許亞芬歌子戲劇坊《夫人夜未眠》和興傳奇青年劇場《少年三岔口》,並邀請EX-亞洲劇團與臺北海鷗劇場分別以《假戲真作2.0》與《女子安麗》,呈現植基於傳統戲曲美學的創發實驗。

-

焦點專題 Focus 那些瀕臨失傳的傳統技藝

從戲曲到工藝 曾經的炫麗與燦爛

時代的變遷,社會型態的改變,讓不少早年盛行的活動愈趨少見,而與之相隨的傳統技藝也隨之式微,如傳統戲曲中的九甲戲,宗教祭儀中的傀儡戲,祭典喪儀裡的紙紮,舞獅表演的紙獅頭,內台戲的手繪布景,還有手繪的電影看板等。它們都曾有過興盛燦爛的風華,而今,卻成為人們懷舊的視覺風景

-

戲曲

僅有喧囂的一場雨

我以為,《西北雨傳說》是以「歌仔戲」(悟遠劇坊、蘭陽戲劇團)為主體的創作;但,戲曲表演近乎是被吞噬的。這可能是表演者並無法充分展現功法,也源於導演的編排裡,讓歌仔戲多半成為動作、聲音與畫面的一部分當戲曲演員被夾在舞者間,焦點往往會被舞者的動靜所拉走;同樣地,以量取勝、相對多元的肢體呈現,乍看填充畫面,實則喧賓奪主。

-

戲劇

點唱機與懷舊片的新製

形式上如點唱機般的《綠島小夜曲》像是部「新製」的「懷舊片」,取其氛圍與情節。但,懷舊片之所以懷舊,也在於拍攝、放映與再次播放的時間差所提煉的情感因素;若失去這些,會否只是一種「取其形」的複製?最後,這個時間點下的製作與播放,究竟是為誰而唱?為誰而播?

-

聚光燈下 In the Spotlight 劇場導演

陳煜典 第二現場中的溫柔責任

從實驗南管戲、移動聲音劇場到魔術實驗劇場,陳煜典參與的作品相當多樣,在不同創作組合裡扮演的角色,陳煜典認為自己是「被選擇的」也希望是「被需要的」,被動性與主導性間的拉扯,讓「他」在這個位置上被體現;也於某個當下能夠與自己在意的東西呼應,然後嘗試找到出口。他說:「作為一名劇場導演,是先成為通道,透過它,讓感受來到面前。接下來就是讓這個通道簡單、純淨,回應必要的渴求。」

-

焦點專題 Focus 戲劇篇

立於遼闊之境 打開無界之心

這次訪港的北歐戲劇作品雖來自三個不同的國度,卻都聚焦於人類困境的關懷。魯斯卡劇團《極地漂流記》透過極北原住民的文化呈現,探尋文化認同、表達環境關懷;歐丁劇場《慢性人生》中,劇場大師尤金諾.芭芭以如詩如畫的超現實手法,回應歐洲、亦是全人類的困境。心之馬戲團《界限》則試圖在跨形式的馬戲表演裡,引發觀眾思考難民、政治、權利、人道關懷等議題。