許斌

-

藝次元曼波 HEART to HEART

劇場與科技的肉身搏擊

對談舉行的所在,是在師大對面的義大利餐廳,一九九○年代曾是一幢兩層樓建築,一樓是畫廊,二樓是間咖啡館,名叫「台北尊嚴」。 話匣子就從這個早就消逝的咖啡館打開,在這裡曾經演過的一齣戲《拖地紅》,串起了今日對談的兩個人身兼身體表演工作者與劇場導演的劉守曜,與曾參與小劇場運動、近年以研究「蚊子館」空間知名的視覺藝術家兼策展人姚瑞中。 距離上次推出獨角身體演出已有十五年,劉守曜以五十歲的身體,試圖在劇場中以肉身與影像對話,在新作《Shapde 5.5》中他與多位影像藝術家合作,企圖展現影像的「角色」,在劇場中,探索人與科技「對話」的可能性。而作為最早在劇場中運用影像的視覺藝術家之一,姚瑞中以自身經驗反思科技藝術之於劇場的意義,歸根結柢,仍肯定無論是科技藝術或劇場,還是要回到人的本質。 經歷過九○年代的小劇場狂飆風潮,或許讓人以為現場會陷入「白頭宮女話當年」的懷舊氛圍,但長期思索藝術與美學形式的兩人,更多是從小劇場打破框架、奮力質疑的基底精神出發,以不改當年的犀利加上多年創作的積累,交換對現下劇場發展的觀察與思索。

-

聚光燈下 In the Spotlight 旅歐中提琴家

林維亞 讓音樂創作為達悟族發聲

旅居維也納、在歐陸樂壇全方位發展的中提琴家林維亞,除了是作曲家、演奏家,也是音樂人類學的研究者,多年來以蘭嶼達悟族的音樂文化為研究主體,她更把多年研究與自身創作連結,希望「由當代的藝術音樂創作找到入口,讓更多人認識達悟人的音樂文化與其美學價值。」

-

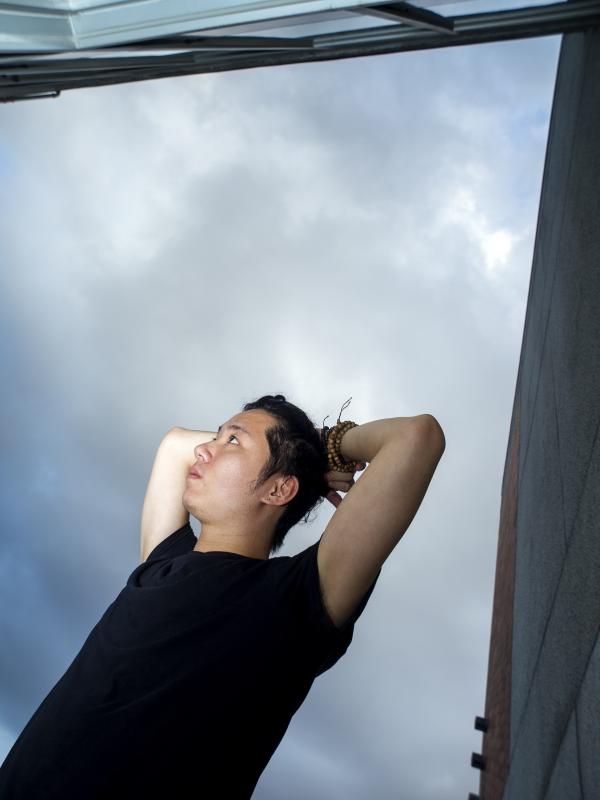

聚光燈下 In the Spotlight 新生代編舞家

劉彥成 上坡途中 尋找創作秘方

雖然出身舞蹈科班,新生代編舞家劉彥成身上卻看不到舞者的亮麗氣質,反而顯得叛逆與神秘,他說:「不知何時開始,我想要隱藏自己看起來像舞者這件事。」創作不用熟悉的舞蹈語彙,卻從日常身體中挖掘的他,將在「下一個編舞計畫III」中演出曾在西班牙BETA PUBLIC演出網路票選獲獎的《再見吧兔子》,這支有段「揮別這個自己,迎接那個我」的舞作,會有怎樣的興味,令人期待。

-

企畫特輯 Special 琴音乘翼 凌霄飛揚

台灣賓士「星天賦」計畫加持 低音提琴新秀吳昇耀圓夢

除了長年贊助「兩廳院夏日爵士音樂派對」,讓更多人可以分享爵士音樂的美好,台灣賓士更與伊甸基金會合作,設立了「星天賦」計畫,以幫助有發展潛力、卻囿於現實的學子,能在支援下一圓夢想。低音提琴新秀吳昇耀就是去年「星天賦」計畫獎助金的得主,從小習樂卻家逢變故的他,在獎助金的協助下,得以一圓舉辦獨奏會與出國參加比賽的夢想,未來更期待將精湛琴音與跨領域藝術結合,讓更多人認識低音提琴之美!

-

焦點專題 Focus 專訪《西夏旅館.蝴蝶書》導演魏瑛娟

西夏迷霧,旅館煙雲──從小說啟程

要如何從小說迷宮般的文字走出,轉化成劇場中撲塑迷離的推理劇?魏瑛娟以本省籍女性劇場導演的身分,如何與外省二代男性作家駱以軍的作品對話?魏瑛娟說:「整齣戲從形式到內容,都處在二元對話的關係中。駱以軍是外省二代男性作家,我是本省籍女性劇場導演;小說和劇場;陽本和陰本;台灣與中國;西夏與蒙古;尋找父親與尋找母親;文字與攝影」

-

焦點專題 Focus

如煙浮現的「西夏」

在史詩般的《西夏旅館.蝴蝶書》劇場裡,那些消逝的,竟如煙浮現,羌人吟詠的回聲、西夏文字之謎與考據、獨臥一室的少年、發光的房間、款擺的身體、島嶼上的蝴蝶「羅乙君」說:「你的閱讀方式決定了你的命運!」

-

演出評論 Review

展現了新穎與想像的傳統製作

指揮呂紹嘉不時引領樂手力掀狂瀾,奏至酣處時,整個樂隊都像打了類固醇,連維也納愛樂都不見得能奏得更大聲。但也有無數時刻,樂音極致細膩,澄澈剔透,尤其是木管樂器。我必須特別提到的還有管樂全體、小號首席、長號,以及定音鼓。《莎樂美》光是樂團就足夠聽眾享受。

-

話題追蹤 Follow-ups

在世界的亞洲 尋找個人與體制的平衡

六月中下旬,應台新藝術獎之邀,日本東京國際劇場藝術節前節目總監相馬千秋特地來台擔任該獎國際決選評審。從二○○九年至二○一三年擔任東京國際劇場藝術節的策展工作,相馬千秋展現了她開闊的視野,讓藝術節成為亞洲創作力的開放平台,並鼓勵創作者與社會的對話。趁此機會,本刊商請臺北藝術大學戲劇系系主任、熟悉日本劇場的林于竝老師專訪相馬總監,一談她對日本、台灣與亞洲表演藝術的觀察。

-

藝活誌 Behind Curtain

何曉玫 身體引領 自在混搭

採訪這天,我們穿過大片正在興建中的工地,暑氣蒸鬱,何曉玫笑著招呼我們走進位於竹圍的樓中樓住處,大片落地窗讓視線走得極遠,淡水風風火火的興建工程尚未遮擋住透藍的天空,「當初就是為了這面景色才住進這裡的!」 「喝 咖啡嗎?」她問,就如同大多台北人的習慣,何曉玫的一天幾乎都從咖啡開始。「過去喝咖啡是為了提神,現在反而是享受,咖啡能讓我放鬆。」自從家中有了一台 吳素君大力推薦的專業咖啡機後,她就很少進咖啡館了,「而且我喝咖啡很不符合『規定』,我愛加蜂蜜,雖然會蓋掉咖啡的味道,但我就是喜歡蜂蜜的香氣。」她 聳聳肩,笑著說。 咖啡的品味如她創作的取向,「混搭」是何曉玫編舞的一貫特質,她一系列取材自台灣現象與次文化圖騰的作品,眾聲喧嘩,色澤鮮明,「妳知道,台灣的文化不斷地蛻變,沒有固定的面貌。」至今年入圍台新藝術獎的《親愛的》則是完全的歐美風情,不留一絲在地痕跡。 因為不固定,沒有自限母土的邊界,所以有足夠的空隙,讓知性介入、穿越、碰撞、疊加不同的可能性。端著一杯冒著混合香氣的咖啡,中生代編舞家何曉玫從身體出發,輕巧地帶著我們穿越生活中所鑲嵌的工作、創作,與日常的每個細瑣,且散發微光的片刻。

-

藝號人物 People 演出生活的「非典型」影帝

李康生 每次都把自己歸零,從白紙畫起

廿多年前,無意間被導演蔡明亮相中而演戲的李康生,以緩慢與沉默的表演風格獨樹一格。今年五月《玄奘》在比利時布魯塞爾首演,李康生才下飛機就因為血栓病倒,但仍抱病完成演出。走過生與死的幽谷,李康生領悟到,人生苦短,隨時會走掉,要把握時間做自己想做的事,除了蔡明亮的戲,動作片、功夫片都想嘗試,「我想玩不一樣的東西,在奇怪的挑戰中找到新的表演方法。」

-

藝活誌 Behind Curtain

吳素君 生活就是美

走進位於東區小巷鬧中取靜的老公寓頂樓前,首先會看見門口貼的對聯「半窗花影雲拖地 一室茶香月橫天」,一身俐落的黑衣黑裙襯著超短髮,吳素君探出門,笑開了臉,招著手,「那是我寫的喔!」指著對聯,這位酷愛古典的編舞家難掩驕傲。 從雲門舞集的創始團員、創立台北越界舞團、擔任江之翠劇場藝術總監,這位停不下腳步的創作者對傳統的偏好,除了反映在書畫收藏、古典文學閱讀,她為漢唐樂府編創一系列最為人所知的作品以南管結合梨園科步的《豔歌行》、《簪花記》、《夜未央》、《滿堂春》等作也透露端倪。 「南管戲小而精緻,因為空間局限住的身體語言,反而有更多的想像空間。」在她的舞蹈動作裡,空間感被裝入身體,如同她小而美的居所,處處都是細節巧思。樸質的原木桌椅、精緻的茶點、各式陶製杯盤、各國旅行時蒐羅的小物、何建生的雕塑、奚淞的書畫、一整面書牆、屋中四處栽植的扶疏綠葉、木石她的生活無一不美,但寒暄沒幾句,她便被攝影機分了心。 「我是不是該整理一下?有點亂耶!」吳素君四顧家中,面對鏡頭難掩緊張。 編舞家眼中的「亂」,卻已是一方井然有序又美好的天地。對「美」的挑剔與追求,是吳素君從雲門時期養成的習慣,也是生活不可分割的一部分。採訪這天,在靜靜流淌的喜馬拉雅音樂中,她問起要喝哪一種茶,中國茶、花草茶應有盡有,講著講著,也走到院子裡剪了一把香草,熱水一沖,香氣四溢。 「我愛玩,事情也多,平常待在家的時間不長,但喜歡下雨天,在屋子角落看雨。」端著茶,吳素君笑指大片落地窗旁的角落,聊起創作之外的靜好日常。

-

藝次元曼波 HEART to HEART

跳舞兄弟 分進合擊

三月底的某日上午,陳武康和周書毅,兩人穿著「打歌服」,在兩廳院記者會前,在太陽花盛開的季節裡,在南海路的星巴克見面。初聞「1+1」演出訊息,看到這兩張臉擺在一起,直覺根本就是「票房保證」,這可是當今台灣舞蹈界兩大金童啊! 我們算是舊識,四年前和武康合作驫舞劇場的《我》,正式踏入舞星行列(咦),和舞蹈結下不解之緣;雖未和書毅正式合作過,但總和他有種契合,多方涉略的他,常與我彼此交換領域的見解和心得。這場訪談,與其說是工作,倒不如說是逮到一個好機會,讓我們三人在百忙之中,得以偷閒來敘舊閒聊。

-

特別企畫(二) Feature

我的專業是評論人

什麼是評論?評論人人可寫嗎?評論和觀後感有何不同?評論一個作品之前要做哪些功課?評論的主客觀性如何平衡?評論有方法嗎?評論寫給誰看,觀眾還是創作者?評論會因發表媒體的不同而變化嗎?評論的價值為何?評論是一項專業嗎?有沒有評論的評論? 在表演藝術的產業生態中,評論人大概是一般人最陌生的角色,但評論的重要性,卻是毋庸置疑。 近十年來,由於網路的崛起,評論的環境看似眾聲喧嘩,人人都可以發表評論,然而,愈是多元與分眾的評論取向,評論的專業價值,愈加值得建立與捍衛。 我們從評論的歷史展開,通過藝術評論與閱聽媒體的牽連發展,深入探索評論核心的變與不變。 同時,藉由國內評論環境的觀察,與國外藝評現況的相互對照,試圖建構出成熟健全的評論機制的想像與期待。 此外,我們也邀請戲劇、戲曲、舞蹈、音樂四個領域的評論人現身說法,看他們如何實踐評論這門專業。

-

特別企畫(二) Feature 樂評觀點

陳漢金 夠廣博 才能有深度

由於音樂的領域太廣,各種樂器吹拉彈唱、不同時代的風格,學問也很多,所以最重要的就是要「夠廣博」。陳漢金解釋:「每位音樂學者都有自己的研究領域,但這作為一個評論人卻是不夠的,因為要面對的音樂是千變萬化、各式各樣都有。」

-

藝活誌 Behind Curtain

人力飛行劇團《安德烈的妹妹們》下半場排練

人力飛行劇團《安德烈的妹妹們》 下半場排練

-

藝號人物 People 香港西九文化區管理局行政總監

茹國烈 蓋劇院,不是蓋觀光景點

香港表演場地嚴重不足,填海造地而成的「西九龍文化區」擔負重任,文化區內包含各種文化表演場所。行政總監茹國烈規畫先蓋中小型劇場,讓本土藝文團隊有演出的空間,進而發展出特色,他說:「表演藝術的推廣一定是要先有硬體,再有軟體;先有歌劇院,當地才有歌劇院的文化。」當世界搶蓋大型劇院、博物館作為提升城市形象的手段,香港完全走了不同的路。

-

特別企畫(二) Feature 節奏的時間度量與數的運算

舞蹈與音樂的戀人絮語

在西方,舞蹈與音樂就像是一對戀人,彼此爭執、離棄,卻仍有著連繫,就像是所有的戀人,都有過去,一個並不是這麼容易就能忘了的「過去」。舞蹈與音樂的連繫或許仍是節奏,或許已不是鐘擺、已不是節拍器的節奏,卻仍是時間的度量,是數的運算。

-

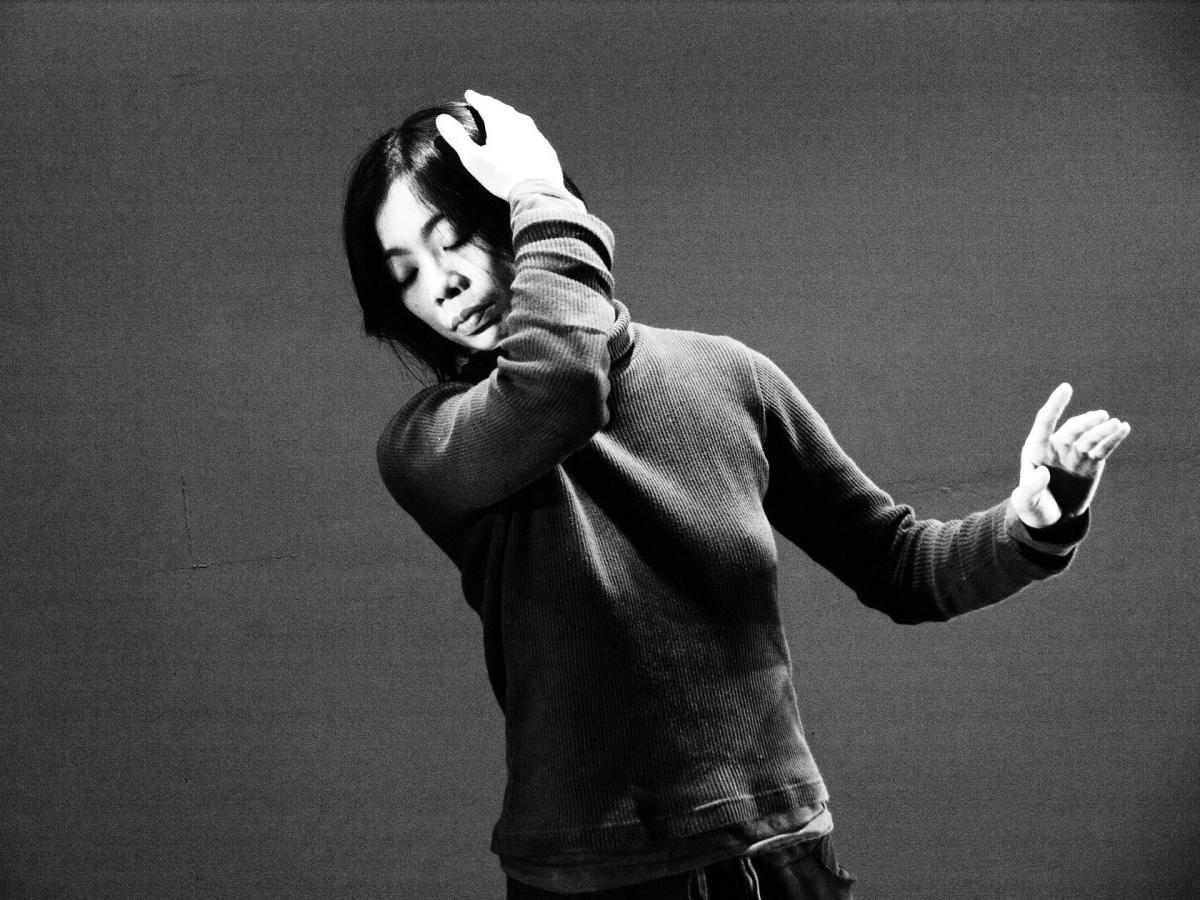

特別企畫(二) Feature

蘇文琪 傾聽自己 舞出當下身體情緒

聲響如何進入身體?聲音如何編織進舞蹈?蘇文琪的方法是意念先行,建構肢體,再加入聲音材料。身體的聲音通常是一種直覺,是個人的正確性,旁人無法置喙,只是看每個個體作為一種界面,能不能完好地傳達出來。

-

焦點專題 Focus

鼓舞發展當代新曲 跨界豐富視聽感動

台灣的擊樂團,大致上可分為傳統擊樂與現代擊樂。留學歸國的創辦人,帶回了現代擊樂的新觀念,不斷在演出中尋找突破與方向。他們不僅中西融合,也大量委託現代作曲家為其量身訂做,甚至融入劇場元素或跨界合作,讓原本純音樂會的演出,瞬間變成視覺與聽覺的享受,宛如一場戲劇的表演,這是台灣擊樂的特色,也是擊樂能夠在台灣蓬勃發展的主因。

-

演出評論 Review

赤裸所揭露的身體觀看方式

導演用其最擅長的手法:讓男女裸體去測試演員自身和觀眾觀看角度的限度。赤裸顯露自身,裸體用於展示。但弔詭如伯格所言,赤裸的詛咒是永遠無法赤裸,你的表皮和你身上的毛髮變成一種偽裝,裸體反而變成一種衣著的形式。所以,當演員赤裸站立於觀眾面前,倒不是不著一絲一縷的身體讓觀眾不安,而是這樣的裸體讓演員與觀眾逼視自己內在焦慮究竟為何?