西方,別為我泣哭

《焚松》中的異國情調感動不見得與濫情劃上等號,但是感動也絕對不是一種感情表現的圖騰;過度強調感動的藝術鑑賞論的結果,不只化約了藝術鑑賞的複雜性,也容易一不小心就淪落成爲濫情。

感動不見得與濫情劃上等號,但是感動也絕對不是一種感情表現的圖騰;過度強調感動的藝術鑑賞論的結果,不只化約了藝術鑑賞的複雜性,也容易一不小心就淪落成爲濫情。

「四物遊擊」一出場,馬上將聽衆帶入另一個時空,持續強烈的音響鼓盪在音樂廳裡,白緞帶隨著演奏者的遊移不停地飛舞飄盪,雖然絕大多數人都是第一次聽到、看到這樣的表演,但是絲毫沒有任何隔閡。

朱哲琴,站在一個漆上金色的五級活動高台上,背後的天幕投射燦爛的金色雲海,那莊嚴而空靈的樂聲,鮮活地描繪出藏人把死亡看成是另一個生命的開始,沒有半點悲傷。

張岫雲六十餘年的表演藝術生涯,在她卸下戲衫、潛心向佛之後,終因其不容忽視的卓越成就,與多位女弟子在海峽兩岸的亮麗表現,又再度使她成爲衆人的焦點。國立國光劇團豫劇隊在今年一月舉辦的「千禧風華」兩岸豫劇聯演活動,是一記遲來卻隆重的注目禮。在國立戲劇藝術中心成立前夕,面對諸多問題喧騰未定的局勢,在此回顧張岫雲與台灣豫劇的發展軌跡,更有其積極性的歷史意義。

巴魯耶哥最令人驚異的是他對不同時期音樂的風格皆有不同的詮釋,他的技巧是爲了表現音樂,而不是爲了技巧本身而存在。西裔英籍的包尼爾是第三度來台演出,三次演出曲目大同小異,他顯現出過人的技巧及豐富的音色,但也由於這些優點造就了他的缺點

拉脫維亞是個俄國風味濃厚的國家,民族性情反映在音樂中,就顯得率直厚重,而拉脫維亞向來也有悠久的合唱傳統,在這一次的歌劇演出中可以印證這一點。

傅聰在音色與情緒的控制相當出色,讓人在欣賞表演時,對莫札特這位天才作曲家英年早逝的命運感到不勝唏噓。

「懷舊」在劇中代表了一種企圖回歸到回憶中去尋求寬慰的願望,我們卻無法從演出中看出對於改動劇作時空的、屬於詮釋或創意上的理由;而在追憶和感傷以外,編導也並未呈現其他更爲深刻的、看待這些老東西與舊價値的觀點,使得演出的整體形貌略顯模糊。觀衆面臨的,毋寧是一種更大的失落:像是恰才實現了一場一直夢寐以求的跨時空之旅,卻悲傷地發現自己無法完整地認出(甚至比旅行前更陌生)那個曾經一再夢想的目的地。

集中國古典主義之大成的戲曲藝術,何堪演繹西方古典主義裡的聖經故事!?這是個十足僞古典主義下的產物。

新編京劇《出埃及》不談瑣碎的典章誡命,而讓觀衆見識到了一個景觀萬千、氣度恢弘的異域想像;摩西不見史籍的大逃亡前私生活歷歷在目,周旋在多個女人與權力的運作之間,「前傳」意味顯而易見。

戲班子劇團的「沙沙發發站起來」藝術節,或許並沒有引起太多的注意,或許劇場發酵的渲染力範圍也較小,但是我們看到了小劇場工作者的熱情與毅力。

生於「鐘錶之國」瑞士的杜特華,長年吐納著法國文化迷人的芬芳和精華,繼他的老師孟許之後,成爲本世紀又一位法國音樂的代言人。去年十一月十六、十七日他率領法國國家交響樂團來到上海大劇院,爲上海樂迷獻上兩場他最拿手的作品。

在協奏曲中樂團雖處於伴奏的地位,但主奏者腦海中必須共存著管弦樂的部分,兩者相輔相成,否則就很容易迷失自己。

如此充滿內在、親密感受的樂曲一到了龐大音樂廳中,自然就無法保有原來的氣氛與特質了!然而,殷承宗手下的〈雪泥蹤跡〉仍然成功的顯現了雪地裡孤寂蒼白的特色。

秉承了俄系音樂演奏的傳統,Boyan的音響非常地炫麗;儘管全團的編制只有四十餘人,他們所演奏出來的強音與低音,都相當地豐盈,絲毫不輸給正式編制的樂團。

令人印象深刻的是舞者們在情感的表達、技巧和體力,都有明顯的進步,表現可圈可點,令人可喜。台北芭蕾舞團目前雖爲半職業芭蕾舞團,要成長爲職業舞團指日可待。

嬰兒油舞蹈中特有的身體運動方式以及無阻力的流動感,恰與「黑潮」海洋的意象作了形式與主題間最貼切的結合。縱然《黑潮》的少數段落仍如樸玉,尙待琢磨,但〈春生〉、〈夏潮〉等景已如璀璨的鑽石,敎人驚豔。

這群受過學院派肢體訓練的編舞者們,在《收集眼淚》裡試圖將老方法和自身體會出的新意融合,雖然對議題的探討不夠深刻,卻能夠迎合新世代觀衆的口味,整場表演多元而好看。

毎一次由緩而快、由弱漸強的焦躁與狂亂;每一次肢體的力的賁張與跌宕;毎一次橫越全區的交叉與擺蕩;這些藉由情緒、肢體、與音樂產生的敍述表現,對熟悉劇場在吿別現代主義之後實驗發展的觀衆來說,其實並不陌生。佐藤的確是掌握了新語言的「技術」。然而,由此技術而來,最後展現到觀衆面前的,才是創作的最終目的與評價所在吧?於是,《鬱》劇中大量「線」的意象呈現就必須被重新審視。

多處場景轉換時失焦的情境切換,顯得演員舞台專注力與訓練的不足;部分充滿娛樂氛圍、但形式與內容兩相歧異的夜市歌舞秀口味,非但無法令人認同此爲「正宗南台灣」作風,反將通俗化的生活場景一路推向庸俗化的高峰。

《魚水之間》的主旨旣深情又浪漫,而在呈現的手法上,卻又能處理得戲而不謔,是這齣戲好看且成功的地方。但是在演員情緒表現的拿捏與角色的詮釋上,似乎該有更爲細膩的要求與掌握,而非全憑演員以個人的魅力與喜感來飆戲搶戲。

細瑣的生命經驗、大敍述的瓦解、設法逭逃於結構之外,固然是這個時代的特色,可是劇場若只是充斥著這些特質,人物與演員都掌握不住方向、也沒有標示出目的,到底「寶蓮精神」要如何達成?其中「不扮演」的奧妙境界,恐怕也不等同於耽溺地「演自己」吧?

前後持續整整兩個月的第三屆耕莘藝術季,就在沒有太多媒體關照,亦沒有太多藝術展現與成就中落幕了。也許「九二一集集大地震」在某些程度上影響到觀衆票房,但不可否認的,展期過長,宣傳失焦無力,作品品質良莠參差不齊,都是本届耕莘藝術季反應冷淸的主因。

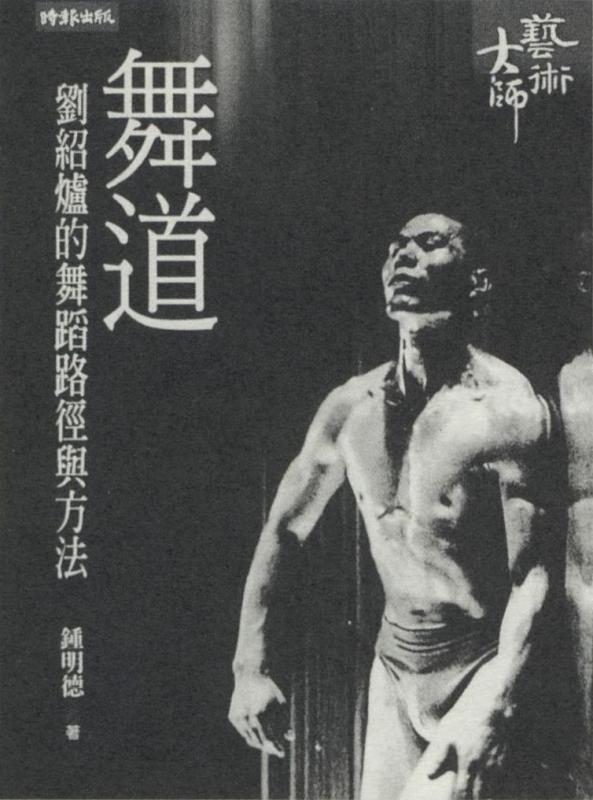

在鍾明德撰述的《舞道》,這本闡述所謂「劉氏舞道」的書裡,將「氣身心三合一」此一文學書寫的修辭學語詞,移植到對舞蹈技法的敍述中。然而即使在《黑潮》,劉紹爐仍然沒有解決如何將「氣」轉化爲一種表演?如何從形而上的認識論轉化爲形而下的實踐論?

近兩年來,大陸的評彈團體先後多次訪台演出,除了獲得本地觀衆的熱情捧場之外,評彈這門原本陌生的江南說唱藝術,也引起不少人的重視與好奇。作者在此細數評彈藝術的源起與說唱話本的發展歷史,並進而評析此次由雅韵藝術傳播公司邀請來台的蘇州評彈演出。

本網站使用 cookies

為提供您更多優質的內容,本網站使用 cookies 分析技術。 若繼續閱覽本網站內容,即表示您同意我們使用 cookies,關於更多 cookies 以及相關政策更新資訊,請閱讀我們的隱私權政策與使用條款。