Search 搜尋

-

常客推薦 本月我要看

常客推薦 本月我要看兩廳院聖誕音樂會—楊呈偉的聖誕百老匯

轉眼間,又到了每年最令我期待的十二月。 十二月,很特別,有著無比熱鬧,歡樂充滿喜悅的聖誕節,迎向新的一年的跨年。 翻開節目表:楊呈偉,一個熟悉的名字,耳熟能詳的百老匯經典音樂劇曲目,讓我不用大老遠的飛到紐約,走進音樂廳彷彿置身於紐約的百老匯。這些曲子將會帶給我歡樂與喜悅的感動。上次我錯過了機會,這次再次邀請他到台灣,當然不能再錯過這場聖誕音樂會。 十二月的另一個日子:十二月三十一日,跨年/新年音樂會,成為我近年來必定要欣賞的音樂盛會之一。 早些年說到新年音樂會,腦海中第一個想起的就是維也納新年音樂會,每次總是幻想著我是那皇宮貴族的小公主,優雅地在觀眾群中盡情享受著迎接新年所帶來的歡欣氣氛。 慶幸的是兩廳院也將新年音樂會的風潮帶進國內,讓我不必羨慕著那些貴族們,我也可以像是參加著化妝舞會的小公主,在水晶燈下自由自在的人群中穿梭。可以想像,當演奏到貝多芬的《第九號交響曲》中的第四樂章,相信那份感動絕對會讓我起雞皮疙瘩地捨不得散場。 聖誕節不一定要去餐廳吃貴貴的聖誕餐;跨年也不一定要一窩蜂地人擠人在瘋狂倒數中渡過。 不管是一個人,兩個人,一家人,一群好友,這兩場音樂會只要帶著輕鬆愉悅的心,都能感受到這些曲子帶給你滿滿的祝福,充滿著喜悅溫馨的美好夜晚。 文字|水晶 愛看電影、愛看表演的大女孩。一個月至少都會看三場演出。

-

達人推薦 本月我要看

達人推薦 本月我要看飛人集社《煮海的人》、黃蝶南天舞踏團《惡之華》

-

總編輯的話 Editorial

總編輯的話 Editorial與未來同步

法國的亞維儂藝術節,幾乎是每個表演藝術工作者一生必得去一趟的「朝聖」之旅。每年七月,城內外近百個你可以想到的表演場所,可能是宮殿、可能是修道院、可能是貴族宮邸的庭園、也可能是河畔、街道、學校操場的任一角落,上演著上百齣大小不一,形式各異的表演節目,生活在這裡,幾乎只要走出家門,出外曬曬太陽,就可以和藝術不期而遇;通宵達旦、舉城若狂的節慶氛圍,更著實令人欣羨。 然而攤開法國地圖,你會驚訝地發現,亞維儂雖然號稱法國中南部普羅旺斯省的第一大城,卻只是一個徒步走完一圈僅需一小時的彈丸之地。出了亞維儂城,便是野郊農地,和南邊的馬賽、尼斯,或者北邊的南特等其他城市相比,幾乎沒有其他競爭的優勢。但令人驚訝的是,六十三年來,每年夏天亞維儂藝術節依然吸引了成千上萬、來自世界各地的觀眾。究竟這個老字號的藝術節擁有何種魅力,能夠與時俱進、歷久不衰?而亞維儂經驗又給了我們什麼啟示? 創造表演藝術的未來趨勢,引領而非迎合觀眾品味的策略,不僅是亞維儂藝術節成功的祕訣,更是國際各大藝術節共同追求的策展理念。本刊從法國、英國、德國、美國等世界重要藝術節的觀察中,展望二○一○年即將登場的第二屆台灣國際藝術節,提供這個與世界同步創作,具備深厚潛力和旺盛企圖心的國際藝術節,一個值得借鏡的方向。在強調「跨界」、「跨國」、「跨文化」的策展理念,「自製」、「原創」節目的品牌精神下,明年台灣國際藝術節所帶來的一系列精采節目,本刊帶讀者搶先目睹「未來之眼」。 從過去中發現未來的潮流,從傳統中找到創新的可能,「南管女兒」王心心不斷跨越藝術形式與藩籬,打造「南管」的現在進行式,為傳統再造新生命,其成績有目共睹。這回,她要和林肯中心全本《牡丹亭》的最佳杜麗娘代言人、崑曲青年旦角錢翊同台,堪稱是傳統戲曲史上五百年來頭一回,兩種戲曲音樂破天荒融合。究竟,南管和崑曲要如何攜手彈同調?身為聯合國文化遺產的傳承人,王心心和錢翊如何定義「傳統」?兩位離開藝術原鄉的藝術家,又如何在他鄉吸取養分,滋養個人技藝發展?透過越洋對談,我們看見兩位女子要傳統在自己手上發光發亮,推動傳統大步向前行的堅毅步伐。

-

編輯精選 PAR Choice

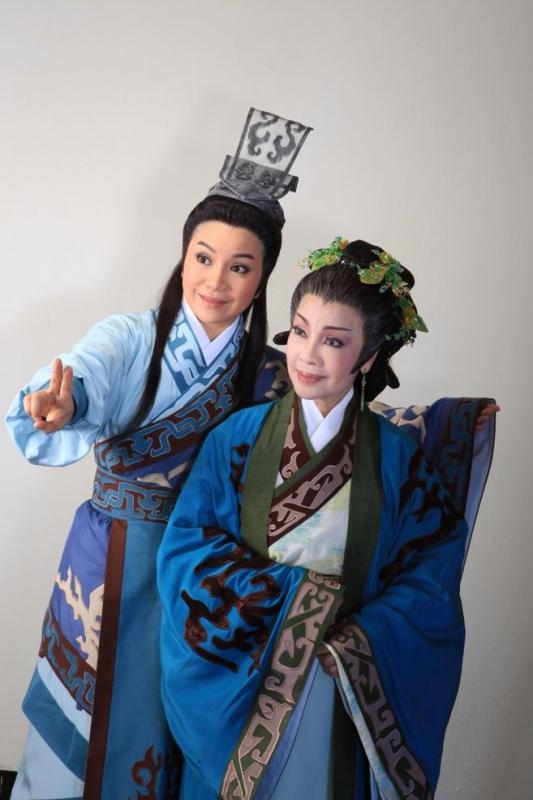

廖瓊枝《陶侃賢母》 回首畢生旦角風華

傳統劇目中鮮少以旦為主角的戲碼,此次演出由編劇曾永義特別針對廖瓊枝的性格、表演特質,以歷史為藍本,為她量身編寫全本以「老旦」為主角的《陶侃賢母》。廖瓊枝在劇中從二十歲花旦演到三十歲苦旦,再到中年帥旦,九十高齡老旦,將旦行藝術淋漓揮灑,也將廖瓊枝的人生藉著歷史人物,忠實呈現在舞台上。

-

編輯精選 PAR Choice

黎煥雄《浮世情話》 愛情囚泳者的救贖

擅長以文學意象入戲的劇場導演黎煥雄,在「幾米音樂劇」三部曲之後,回到搬演當代文本的航道,挑上澳洲劇作家安德魯.鮑威的劇本《浮世情話》。故事從兩對出軌的夫妻,陰錯陽差地交錯相遇開始。黎煥雄說:「這個劇本用四名角色詮釋九個角色,乍看之下寫實,但語言形式卻具有高度的實驗企圖,看似兩個無關的時空並置,但交錯的對話卻又像在為彼此作註解。」

-

編輯精選 PAR Choice

正在長高、正在變老 舞動青春的流變感懷

純男子舞團驫舞劇場的新作《正在長高》,以命題作文的方式,編作出七段雙人舞來展現人與青春的七種關係和反應。青春是長大,也是變老,驫舞劇場的成員在集體創作中碰撞激盪,展現個人在不同生命階段中的獨特體悟。相較於驫舞劇場過去作品的冷靜、酷調、純肢體,這次則較為躁熱,多了色彩與溫度,情緒與感覺。

-

焦點專題 Focus

彼得.舒曼的政治劇場 佛蒙特州的激進盛典

久享盛名的美國知名偶戲政治劇場「麵包傀儡劇團」,於一九九四年時,彼得.舒曼及兩位操偶師來台舉辦兩週工坊,之後與台灣學員合演《補天》。十五年之後,今年首度全團應邀來台演出該團經典作《聖女貞德》並舉辦低價藝術工作坊。這個創立迄今已四十六年的劇團,在靈魂人物彼得.舒曼的帶領下,一直以自給自足、不靠政府補助、非營利事業組織的型態存在。他們在佛蒙特州葛拉佛小鎮的農場裡,持續以融合古老民俗儀式與當代前衛藝術的美學,打造對人類不公處境提出抗爭異議的政治劇場。大開劇團團場劉仲倫連續兩年造訪麵包傀儡劇團的農場,體驗回歸自然的藝術創造經驗,藉由她的專文介紹,也讓我們更認識彼得.舒曼的信念與堅持。

-

藝號人物 People 姬拉.艾瑪戈

不可能感到滿足的演員

「以色列電影場景裡最資深的女演員,卻年紀輕輕-姬拉.艾瑪戈(Gila Almagor)。她也是以色列影史裡,第一位攀升到電影明星地位的演員。原本所有人認為她只是當明星的料,但事實證明了,不管在舞台上、電影裡,她都是最傑出的表演者。」這段中肯的評論早早寫在一九六○年代,出於以色列權威影評歷夫.拉夫(Zeev Rav)之首。姬拉.艾瑪戈,今日被讚譽為「以色列影壇第一夫人」。在五十三年的表演生涯裡,她參與千次演出,包跨了四十餘部電影、上百部電視劇、無數齣大型舞台劇製作。作為納粹大屠殺的倖存者第二代,姬拉十五歲時即離開飽受精神疾病困擾的母親,隻身前往特拉維夫。綁著長長的猶太人辮子,身無分文,她投靠以色列國家劇院,還因為只會回答「Yes!」,開始得到許多小角色的機會。在漫長的表演者生涯裡,她曾經在事業巔峰放下一切轉赴紐約學習,也曾渡過六年毫無演出機會、幾乎自殺的險境。在片場,她極力反對空洞的花瓶角色,執拗地向導演徵求為女性角色鋪陳深度的機會,她所主演的《芳心封鎖》Siege為以色列影史第一部以女演員為主角的電影。除此之外,她參與改善演員權益的工會運動,以及成立個人基金會促進兒童福利,為以色列文化領域的重要改革者。 姬拉的第一本自傳小說《阿維雅的夏天》被翻譯成多種語言,並改編成電影,獲得一九八九年柏林電影節銀熊獎、西班牙瓦拉多里德電影節金穗獎、聖雷莫電影節最佳外語片獎。一九九七年,姬拉.艾瑪戈獲得以色列電影學院終身成就獎。訪談中,姬拉多次提到自己是性格堅強的演員,七十歲的她宛若以色列電影的見證者,「以色列電影早已走出千篇一律的種族衝突或是軍人遇上女孩這類的故事,我和以色列電影一起成長,從綁著長辮子的猶太小女孩演起,到現在我是軍人、倖存者、每個人的奶奶。」作為世界影壇的重要演員,七十歲的她仍然晨起讀書,甚至為了鼓勵年輕導演,出演學生電影。一路走來,我們可見姬拉背後的表演者信仰與深度。 十月份,姬拉應邀訪台演出她的舞台版《阿維雅的夏天》,在台上展現她的精湛演技與人生經驗。本刊特別專訪這位偉大的女演員,為我們道來她的演藝人生與表演思考。 Q:是否可以跟台灣的讀者介紹一點你的成長背景?

-

藝號人物 People 劉守曜

拾起寫實表演,完成劇場拼圖

年輕時以生猛的創作與表演驚豔台灣劇場界,歷經劇場導演、藝術行政、藝文媒體、藝術策展、生態觀察等位置,劉守曜以豐富的歷練與經驗,將對人生諸般體悟投射在劇場最新創作中。他將以《愛錯亂》一劇重綻導演功力,從近年對個人表演脈絡的反芻出發,以寫實表演為底;而隨著人生進程有所轉變的心境、態度,也讓他一反過去作品較為嚴肅的風格,大步邁向喜劇調性,要帶領觀眾一起,笑看人生無奈。

-

藝號人物 People 黃士偉

面對不惑 活出真實的自己

私底下,黃士偉是一個會搞笑、會開朋友玩笑的人,在舞台上,他的喜劇表演能力堪稱一絕,相聲的演出,更讓觀眾把黃士偉與諧星畫上等號。然而他卻自承,雖然他一直努力追求健康陽光的生活,但他的本質是灰暗的。所以當他發現自己已經好久沒有認真的、正經地演個角色,就有個衝動,想把比較深沉的、內在的自己呈現出來。於是,步入不惑之年的他,這次要為了自己,好好地演一場戲!

-

焦點專題 Focus

市場浪潮襲來,藝術存亡之秋?

二十一世紀,我們活在一個市場操縱藝術的時代,巡迴場次、銷售數據、媒體曝光都是比藝術性容易評估的標的。 專業分眾似乎就代表著背離大眾市場,因此賺大錢的明星靠炒作,炒緋聞、炒負面新聞、炒身價,希望引起更多族群的注意,但就是不談音樂本身。在網路浪潮衝擊下,利潤大幅衰退的音樂界、唱片業似乎一時間拿不出辦法。流行音樂墮落至此,更何況古典圈?

-

焦點專題 Focus 專訪喜劇音樂劇場二人組

伊古德斯曼&朱:我們從不取笑音樂,是跟著音樂一起大笑

一個俄國人、一個韓國人,拉小提琴的阿格雷西.伊古德斯曼(Aleksey Igudesman)從未贏過任何比賽,因為他不曾參賽;彈鋼琴的理查Hyung-Ki朱(註1),八歲開始學鋼琴,兩年半後就獲得曼紐因音樂院的入學許可,就讀之後卻發現同學們不是天才就是神童,他不時擔心自己程度太差被退學。兩個令人擔憂其前途的音樂家,卻聯手對古典音樂投下震撼彈,以另類方式竄紅。 兩人在學校認識,卻看不對眼,同學常常要將他倆架住,以免他們拿椅子與譜架互砸對方的頭。之後在朱請吃英國人常吃的炸魚配薯條(Fish Chips),兩人才握手言和。如今「伊古德斯曼&朱」不僅成為超級搭檔兼麻吉,連訪問都永遠堅持「一同發聲」。他們的喜感、他們的無厘頭,就跟台上的表演一樣。他們自然、他們搞笑,連他們的助理都透露:「他們真的隨時都這麼好笑!」

-

演出評論 Review

身體作為跨文化的辯證法

浪漫劇這樣舖述的語境,使得鈴木在本劇中的表現形式,就比講究純粹美學的《酒神》來得更為淋漓至盡。譬如甫一開場即讓我們看到的武打場面,雖來自歌舞伎的表演方法,卻更樣式地只是比劃手腳,它意味著無法僅賴以西洋戲劇的審美經驗,就能夠在亞洲/日本劇場裡找到看的方法。因此,如何去看《大鼻子情聖》的表現美學,其實是一個如何去看亞洲「現代性」的問題。

-

演出評論 Review

擺脫了自戀與高姿態的小丑表演!

汽球與地攤偶劇場景呈現了小丑演員們在肢體之外的操偶表現,也許他們的操偶技巧不盡完美無缺,但「退居幕後」的謙謙風度,讓這整晚的演出增加了少見丑劇表演的內涵與深度。沙丁龐客劇團的小丑,不若明星丑角那樣譁眾取寵,而是真以發揮十八般武藝(儘管可能也不到十般)那樣,在舞台上盡心盡力。

-

回想與回響 Echo

東風何時起?

NSO過往幾年的歌劇製作展現了另一種可能,也顯露出國內亟需「歌劇產業」的困境,而北市交的《瑪儂.雷斯考》以一都會型交響樂團之力,奮力端出不輸歐美水平的歌劇製作,再看從《諾瑪》到《瑪儂.雷斯考》,我們震懾於義大利歌劇院所培養出的朱苔麗,同時也不禁要問,國內優秀的年輕歌者該何去何從?曾經曇花一現的歌劇工作坊、大師班,都不足取代一個持續性的制度。

-

回想與回響 Echo

兩次的教訓

《奧塞羅》,犯的錯是我生病了,讓自己過於勞累,沒有警覺到體力的透支,一般,這是不可告人的錯。我得在這說,《傻瓜村》是我大意加太大意,連劇本都沒有仔細地看過,光憑多年以前看過一次的記憶,就答應演出了,而且排戲時間不到一個月。加上這個劇本,我們莫名其妙地,沒有小心地,就認為它會是一個很容易就討好的劇本。其實不然

-

新藝見/新銳藝評

愛,無以言喻

口語、手語均能表情通意,示愛自然不成問題,但語言和行動,何種方式來表達愛較為有力?這個問題的答案,可從小女兒由聾啞演員飾演中尋思。導演藉著演員具體生理上「無法說話」的口語障礙,進階轉化成抽象心理層面「無需言說」,至此明白,用口語、手語示愛仍無憑準,唯有行動相符才是真實。這個角色的演員設定,試圖說明──愛,無以言喻,豐厚了原劇本意涵。

-

焦點專題 Focus

一台表現主義的演出

由天津人民藝術劇院演出、王延松導演的中國近代話劇大師曹禺經典作《原野》,將於十一月登台演出。天津人藝的《原野》,被中國知名戲劇學者田本相譽為「近二十多年來,比較起來最完整最精采最富於創造性的話劇舞台的《原野》」,他並指出,天津人藝的《原野》,蘊含著對於二十年來導演藝術的反思,無論是在對待經典劇作的創作態度上,在對待導演的「創造」上,在與演員的共同創造的關係上,還是在怎樣發揚一九八○年代戲劇探索的精神,同時,又避免一些教訓上,都留下他思考的印記。

-

焦點專題 Focus

京劇版《原野》,參悟「寬恕是福」

京劇版《原野》由李寶春與黃宇琳主演,最癡狂也最人性的愛情,刀林彈雨兩相甘心。豐富的舞台意象:蒼鬱遼闊的原野,陽光灑出如黃金的愛情夢幻,象徵曹禺對人性不滅的信心;黑夜降臨在樹林時的迷茫,深深發掘了人的心靈之複雜多面,也傳達了「心獄」遠比牢獄可怕三分。

-

即將上場 Preview

「Play鋼鼓」 敲響加勒比海歡愉樂音

朱宗慶打擊樂團的「Play鋼鼓」音樂會,將帶著加勒比海的風情,以鋼鼓的原形「汽油桶」製作,「熱鬧」登場。有《匈牙利狂想曲第二號》Hungarian Rhspsody No.2,也有耳熟的鋼鼓經典曲目《生日派對》Birthday Party,更有咆哮爵士名曲的《突尼西亞之夜》A night in Tunisia的重新演譯。為了本次的演出,駐團作曲家洪千惠也突發奇想,以歌仔戲的精神、吟唱及片段旋律作為元素創作了《白馬狂想》。