Search 搜尋

-

即將上場

即將上場黑森林肢體靈魂劇場《血如噴泉》

「黑森林肢體靈魂劇場」將重新演譯殘酷劇場導演暨劇作家安東尼.亞陶的作品,推出《血如噴泉》一劇,期望能震撼一下觀衆的神經與心靈! 此劇力圖以人聲、鼓音、肢體、運動、空間、影像等等舞台元素的整體調度,讓演員心底最隱密的部分(潛意識)展現出來,讓觀衆能夠深切地被演出的氛圍所打動

-

即將上場

國家巡迴音樂劇團《艾薇塔》

由著名音樂劇作曲家安德魯.洛伊.韋伯(Andrew Lloyd Webber)作曲,並曾獲一九八〇年美國東尼獎最佳作曲、導演、劇本、女主角、音樂劇等諸多大獎的音樂劇《艾薇塔》Evita,將於本月起由美國的國家巡迴音樂劇團(National Touring Musicals)在台展開巡演。 故事描述阿根廷已故總統斐隆的夫人艾薇塔,如何從一位出身中下階層的私生女,憑著美貌、聰明才智與野心,成為人人愛戴的第一夫人的傳奇。豐富的劇情加上韋伯融合南美熱情的Basa Nova、探戈、華爾滋及流行音樂等多變的音樂旋律,讓此劇在七〇年代便風靡了歐美的觀衆。並於一九九六年改拍成電影,也獲當年的奧斯卡最佳電影歌曲獎。

-

即將上場

平安之歌女生三重唱「咱的母親咱的夢」

由三位視障母親組成的「平安之歌女生三重唱」,成立五年以來,曾深入社區、感化院、醫療院所、地震災區、安養中心等地,以其優美的歌聲關懷、撫慰著受創的心靈。一九九九年更受邀赴美於特殊奧林匹克運動會上演唱,獲得高度肯定。 在二〇〇一年新世紀的母親節前夕,「平安之歌女生三重唱」將演出「咱的母親咱的夢」,為天下的母親祈福。

-

即將上場

廖末喜舞蹈劇場《舞祭》

廖末喜舞蹈劇場推出年度公演《舞祭》。全新創作的節目將結合蔡瑞月、廖末喜、胡民山、蘇子毓等老、中、青三代的編舞家共同創作,演出《舞祭》、《背影》、《沙漠》等舞碼。 其中,廖末喜將在《舞祭》的作品當中,以迎接新世紀的心情,用舞蹈來追思過往的悲傷與喜樂。而每齣舞作均將以詮釋時間與空間的交錯,來傳達生命的悸動與展望。

-

即將上場

阿班.貝爾格弦樂四重奏三十週年世界巡迴

被譽為「室内樂中最偉大的團體之一」的阿班.貝爾格弦樂四重奏,為紀念成立三十週年,特別於巴黎、倫敦等重要的大城市展開世界巡演活動,台北的演出也將於本月舉行。此次節目,除了演出其頗受歡迎的貝多芬弦樂四重奏作品132號外,更將與國内大提琴家張正傑攜手演出舒伯特最後一首室内樂作品弦樂五重奏作品163號。

-

印象手記NOTE OF PHOTOGRAPHER

無可奉告之無可奉告

無可奉告!因爲:純屬隱私,猥褻難言。 無可奉告!因爲:猥褻人間不足爲奇,天下無啥新鮮事,毋需敲鑼擊鼓,大肆聲張。 無可奉告!你知我知,眞的無可奉告。

-

印象手記NOTE OF PHOTOGRAPHER

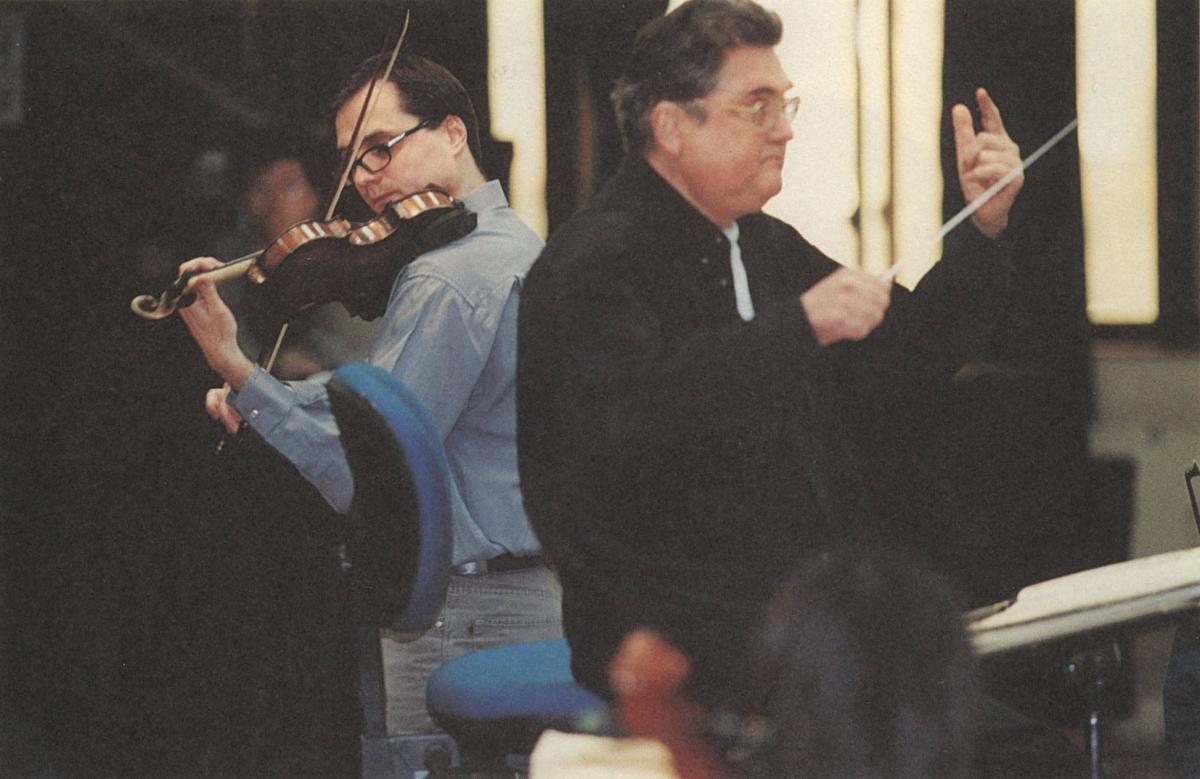

Valek父子-指揮家與小提琴手

-

印象手記NOTE OF PHOTOGRAPHER

小提琴教父阿卡多

-

台前幕後

遠方的鼓聲繼續敲打

符宏征說,儘管現在小劇場的主流論述總是得大膽創新,好像沒有一個可以引起話題的顚覆創意,就表示落伍了,但他希望自己可以儘量不受干擾,回歸劇場本質及自我的創作路線,紮紮實實地做戲。

-

台前幕後

帶刺的語言

關於創作,紀蔚然認為一個好作品必需要「帶刺」,也許立場不夠政治正確、也許論調不為人所接受,可是一個不帶刺的作品,就是一個甚麼都沒有的作品。一個作品若只想討好觀衆,就容易喪失自己的特色。他想看到帶刺的作品,也堅持寫出帶刺的作品。

-

台北

不只看男人跳舞

新舞臺繼去年第一屆「新舞臺.新舞風──炫.白」雙人舞系列之後,今年又推出「Men Dancing」系列舞展,總共邀請到來自四個不同國家、文化的舞蹈團體,分別是來是德國雅莉絲.畢舞團、來自西非布吉納法索的薩力亞與席渡舞團、來自法蘭克福的日裔編舞家勅使川原三郎,以及來自倫敦的馬來亞籍編舞家庫瑪文演出的印度舞蹈。 這一系列演出幾乎都是清一色的男舞者(除了《絶對零度》)包辦,然而「男人跳舞」不過是這一系列演出的顯性特徵,真正精采之處是在於不同文化影響下的舞蹈所傳達出來的心靈面貌。以下將以專文分別介紹這幾場演出。 編按: 關於勅使川原三郎的《絶對零度》,請參見本刊第八十四期《時間之子舞流光──淺談勅使川原三郎及其作品》,黃琇瑜。

-

台北

台北百分之兩百的雅莉絲.畢

經常被柏林人誤認成莎夏.瓦兹(Sasha Waltz)的雅莉絲.畢(Alex B)是柏林舞蹈界深具潛力的編舞新銳。《柏林日報》Morgenpost於一九九七年即寫道:「雅莉絲.畢以她敏銳與獨特的舞蹈語彙,將於不久成爲柏林舞蹈界的主要菁英」。 有著典型藝術家的狂熱與偏執 雅莉絲.畢在一九六四年誕生於萊茵河畔的一個小城賓根(Bingen),在母親的期盼下學了五、六年的芭蕾舞。十五歲時,畢開始交男朋友,情竇初開的她寧可去約會、看電影,早將跳舞一事拋至九宵雲外。直到十八歲時她才眞正愛上跳舞。 爲了開展她的舞蹈生涯,畢搬到了柏林,二十歲的她因爲超過年紀進不了國家芭蕾學校,便輾轉學了兩年的葛蘭姆現代技巧。之後,她到碧娜.鮑許的「福克旺舞蹈學校」察看了一週,她發現整個小鎭除了跳舞之外,什麼都沒有,特立獨行的她嚷道:「每個人都太嚴肅、太沈重、太德國了!若待個兩年,我準會瘋了!」。於是,她索性到倫敦一探究竟。 英國人獨特的幽默個性與豐富的舞蹈語彙立刻深深地吸引住她,尤其是強烈的爆發性肢體風格,更讓她爲之瘋狂。她認爲這種直接而不夾帶過分理性思維的身體,才能眞正感動她。在拉邦舞蹈中心(Laban Center for Movement and Dance London)三年,她浸淫在充斥著自由創作氣氛的環境與超級舞者之間。畢業前夕,她榮獲學校的編舞獎,許多大好機會正等著她,但由於英國男友要到香港工作,所以她也隨行前往至一個完全陌生、疏離的國度。在香港極度閉塞地渡過一年半後,她毅然回到柏林,開始了她的創作生涯。 回柏林後的第一個作品立即嶄露頭角,《肉與血》(Flesh and Blood,1994)深獲舞評家青睞:「舞作具令人驚異的創作性與想像力,在清晰的形式下展現自然渾圓的動作」。接著她又陸續地編作Ssss's、《完美的陌生人》Perfect Strangers、《個人想法─公共場所》Privat Thoughts ─ Public Place、《陷落》The Fall、《紅》Rot、《微不足道的事》Small Things。 她除了馬不停蹄地推出新作,創作之餘偶而也教舞,但她寧可在餐館、酒吧工作,因爲那裡讓她回歸現實生活、供她觀察人性並給她泉源不絕的創

-

台北

台北新非洲舞蹈的誕生

許多人初聞「非洲現代舞」一詞,會感到訝異。非洲的傳統舞蹈歷史悠久,擁有與音樂、戲劇密切結合的特色,功能多屬祭典或社交娛樂。但想理解非洲當代舞蹈劇場化的趨勢,不得不提起歐非兩大洲──尤其是西非與其前殖民者法國──近百年來的密切關係。非洲新型舞蹈直到最近十年,也就是九〇年代開始,在前歐洲殖民者(如法國)的贊助下,逐漸開花結果,並受到歐美各地的邀約。 這整個發展的過程應該從來自塞內加爾的傑緬.阿肯妮(Germaine Acogny)談起。阿肯妮是從體育界轉到舞蹈發展的教育家。她小時曾向擔任巫師的祖母學習非洲尤陸巴(Yoruba)祭典舞步,後來和法國舞蹈界的頭號人物──莫里斯.貝扎(Maurice Bejart)習舞,被他的西方舞蹈訓練所吸引。往後便致力於推廣歐非兩地的舞蹈交流。 一九七六年,法國與塞國合辦貝扎舞蹈學校(Mudra)的非洲分校時,阿肯妮出任主任。雖然後來因塞國新政府不支持,經費不足而僅維持了六年,但在這短短期間,讓不少非洲年輕人首度接觸到西方現代舞,同時也吸引了許多外國人到非洲學習非洲舞。 非歐文化交融生長的代表 八〇年代正逢法國當代舞蹈的迅速發展期,編舞中心相繼成立,培養不少編舞者與舞者。位於法國南部蒙布里耶(Montpellier)市的編舞中心,因地理位置的關係,與非洲交流甚密。現任藝術總監莫妮耶(Mathilde Monnier),在一九九三年接任早逝的著名法國編舞家巴古葉(Dominique Bagouet)之位。九二年,她爲了編排探討非洲文化的舞作《安提歌妮》(For Antigone,1993)和《夜》(Night,1994),而到非洲尋找合作的舞者。來自西非布吉納法索(Burkina Faso)的舞者薩力亞(Salia Sanou)與劇場工作者席渡(Seydou Boro),就是因此與莫妮耶結緣,而受邀到法國推廣非洲舞蹈,以及發展他們編舞方面的才華。其中,薩力亞在非洲時,還向阿肯妮習過舞。 九〇年代,法國政府積極協助非洲當地推廣舞蹈創作。九二年在巴黎成立的「非洲創作」組織(Afrique en Crations),於九五年在非洲飽受戰亂的安哥拉首都盧安達舉辦第一屆的「非洲編舞大賽」(Rencontres de

-

台北

台北庫瑪文與印度古典舞蹈新詮

人說「小時了了,大未必佳」,然而自小就開始接觸印度古典舞蹈,包括Bharata Natyam與Odissi的庫瑪文,年僅十歲就立志成爲專業舞者,十六歲就開始在國際間以Bharata Natyam獨舞者的姿態嶄露頭角。他曾是印度國際音樂與舞蹈節最年輕的開幕獨舞者;近幾年,除了以英國爲主要演出地之外,足跡也遍及日本與法國的重要舞蹈節,包括 International Festival des Arts。庫瑪文的國際化,還反映在他所接受的技巧訓練上,除了深厚的印度古典舞蹈基礎之外,在旅美與旅英期間,他繼續學習西方古典芭蕾,並接觸模斯.康寧漢現代舞技巧。他在英國的幾場演出,包括 Moksha、No Male Egos、 Warna: Colours of Bharata Natyam(此次來台演出的作品),除了展現出紮實的 Bharata Natyam技巧之外,也透露出受過西方訓練的身體所散發出的「異國情調」,例如在亞洲舞蹈中較爲少見的一種開展的身體姿態。 最令人稱道的是庫瑪文個人所散發出的靈巧與纖細氣質。如果說Bharata Natyam的特殊足部技巧令人炫目,Odissi的手指訓練則賦予舞者出人意表的柔軟,這兩種訓練的結合使得身形嬌小的庫瑪文在舞台上呈現出一種輕巧的女性特質。對於這點,庫瑪文表示不是他刻意使然,而是當他在專注在舞台上的呈現時,所致力的是一種凌駕於性別的二分,一種自我(ego)的超越,使得陰陽兩種能量都能在舞者的身體上(對他而言是舞蹈的工具)顯現出動力的過程。這也是他在一九九九年與另一位陽剛味濃厚的印度Kathak舞者Akram Khan同台演出No Male Egos時,展現出的是形體上、卻非精神上的陰柔的主要原因。 因此在庫瑪文──一個馬來西亞籍,結合了東、西兩種不同系統技巧的亞洲人──的身體上,印度古典舞蹈Bharata Natyam找到了實踐的異域。 文字|趙綺芳 英國瑟瑞Surrey大學舞蹈人類學博士候選人

-

柏林

身體記憶的活體實驗

《軀體》這齣舞劇是莎夏直至目前的顚峰之作,是一個以輾壓靈魂、滅絶身體來革新人類視覺與身體槪念的現代主義作品。莎夏並非只是創造出新的舞步,而是宣告新的身體的誕生──一種器官易位、畸形衍生的身體。

-

特別企畫 Feature 威爾第百年祭/歷史篇

從歌劇舞台上緩緩走下的英雄

威爾第將歌劇創作視為生命的一部分。他的歌劇貼近現實的人生,卻被視為通俗歌劇的代表;他的作品響應了義大利的統一運動,而被視為義大利的民族英雄;他的歌劇也呼應了當代浪漫主義,但是人們卻忽略了他刻意將音樂、戲劇與文學作緊密結合的用意,來賦予戲劇中的人物鮮明的性格,以展現戲劇的最大張力。他傳奇的一生就是一齣永不謝幕的浪漫歌劇。

-

特別企畫 Feature 威爾第百年祭/文學篇

徜徉在浪漫主義中的音樂家

威爾第之於浪漫主義文學,有其獨特的見解與詮釋,他筆下重新刻畫的人物,以嶄新的風貌栩栩如生地站在歌劇的舞台上;莎翁筆下的法斯塔夫原是飽受訾議的貪瞋爵士,搖身一變為歌劇中的喜劇人物。音樂有可能化醜為美,或化美為醜,然而,威爾第為了戲劇的效果,並不抗拒,只要沉浸在浪漫主義之中。

-

特別企畫 Feature 威爾第百年祭/表演篇

以人聲戲人生

各種人聲在威爾第的筆下,似乎早已安排妥當;飾演反派角色的女中音、受到命運捉弄的男中低音,比起女高音與男高音是幸運多了,他們不一定是主角,但是是歌劇中的靈魂人物。威爾第給予女高音與男高音吃重的音樂與悲劇性的角色,讓他們遭受命運的撥弄,他更以暴烈的音樂凌辱歌手,教他們嘔出心血,以製造威爾第式的悲劇,而讓觀衆處於這施虐與受虐難分的痛苦快感中。

-

跨台演出

認真生活的人最幸福

不論文字或影像創作,與人「溝通」都是吳念真創作的目的。但人通常是善忘的,對於生命情感、生活經驗,未必能鉅細靡遺。吳念真則有一雙澄澈的眼睛,直視不諱的坦率。

-

舞與影的對話

舞動的草書

海林拍了六張瓊斯的人體彩繪照,保羅.凱澤運用電腦程式,將這些照片變成八分三十秒的動畫。