Search 搜尋

-

音樂

美女與野獸 露絲.史蘭倩絲卡鋼琴演奏會

自幼在父親嚴苛要求與期盼下的史蘭倩絲卡,如今皤然老矣,在盤踞舞台中央的玄黑貝森朶夫帝王型鋼琴前,顯得格外嬌小。當晚的貝森朶夫雖偶有錯蹄,整體的節奏感有失流暢,但史蘭倩絲卡駕輕就熟的風采,依然引人入勝。

-

音樂

理性脫俗的演奏 慕洛娃小提琴獨奏會

小提琴家慕洛娃的運弓近乎隨心所欲,善於營造各種繽紛色彩,加上簡潔淸新的樂句處理及美聲法的拉奏運用,孕育了非常高貴典雅的氣質。

-

音樂

承襲自德奧傳統的聲音 女高音李韻雪獨唱會

留學東德萊比錫的李韻雪,音色寬廣、張力大,雖然過重又強的唱法或許國人尙不習慣,不過在德奧系歌劇上確爲國內難得的女高音。

-

舞蹈

骨迷宮觀後感

雖然在創意和音樂上,我都覺得不足,但骨迷宮的演出的確激發了我們許多的想法。

-

舞蹈

梅卓燕的繾綣之舞

梅卓燕是香港年輕編舞家中極出色的一位,在今年的藝術節中她發表了舞作〈水銀瀉〉和〈花影〉。由於兼習中國舞蹈和西方現代舞,在她的作品裏,「韻味」彷彿成了相對於西方現代舞追求身體圖式的一種前衛美學,重又把粤劇中的繾綣文字喚醒。

-

戲劇

誰的《海鷗》?

我看了兩晚的演出,對於導演、演員、燈光、佈景、服裝等各方面都很欣賞,但總覺得少了點什麼。但究竟少了點什麼呢?是否就是契訶夫說的喜劇和鬧劇的因素?是否因爲導演將《海鷗》處理得太過「層次分明」,把整個戲「變成了衆音齊奏的交響曲」和「名家的山水巨幅」了呢?也就是說處理得太過嚴、緊了,因而失去原有的「看似平板蕪雜」的自然呢?

-

戲劇

談談談《海鷗》演出的文字

演出評論無妨主觀、片面,只要能眾議雜陳,自然可以維持平衡。演出後的評論有別於演出前的介紹,應該針對演出而評,不必重覆說敎。《海鷗》的演出對此時此地的影響和意義比純學理的探討更重要。

-

布拉格

卡夫卡的螢光之舞 捷克IMAGINACE黑光劇團

在歐美,改編卡夫卡一直是許多有深度的電影導演、戲劇家、編舞家的心願。捷克的IMAGINACE劇團巧妙地融合現代舞、黑光劇、前衛圖像場景和現場伴奏等表演方式來呈現卡夫卡的作品與心象世界,實在是旣大膽又聰明的嘗試!

-

回想與回響 Echo

從「加料節目」反思香港藝術節的文化性

從加料節目在觀衆之間的冷漠反應,及並未形成另一種文化活動,可以看出香港藝術節的龐大性仍然只是一個文化現象而已。

-

回想與回響 Echo

戈巴契夫旋風到兩廳

近一、兩年來,許多政治名人訪台,兩廳院都曾爲其行程的一站。短暫的停留雖不能讓這些政治人物對我們的文化深度有澈底的了解,但是櫉窗式的展示卻能在此外交活動中,增加實質的交流面。

-

現代戲劇講座

劇場現代主義 兼論台灣戲劇工作者所面臨的「透明天花板」問題

劇場現代主義表現了我們二十世紀人類的歷史眞實。因此劇場現代主義,無論它是如何違逆我們的感受、慾望和旣有的智慧,必須是我們今日從事戲劇創造工作的一個出發點。

-

音樂曲式

來自文學的靈感──交響詩

對於文學作品內涵轉化爲音樂形式的交響詩而言,曲式不見得是其首要要件。欣賞者若將之視爲盛裝感情的架構,則更易於體會作曲家所勾勒出的一幅幅圖畫故事。

-

現代舞講座

反叛:現代舞傳統的核心所在

美國現代舞從瑪莎葛蘭姆奠基至今逾六十餘年,代代舞者莫不延續瑪莎的「反叛」精神,自創一格。也由於這樣的反叛傳統,使現代舞不落於僵化的形式,而能隨著時代的變遷一起脈動。

-

專欄 Columns

專欄 Columns經貿南向和文化交流

這一波經貿的南向,如果持之有恆,一定也會帶動文化的雙向交流。

-

專欄 Columns

專欄 Columns文化的邊緣與中心

戲劇是精鍊語言和維護語言的堡壘,如果我們堅持中國語文的戲劇,在主觀認知上就不致流爲邊緣地帶。

-

專欄 Columns

專欄 Columns新形式的文化侵略

今天文化侵略的嚴重性,是因爲它沒有侵略的形式,卻有侵略的實質。

-

音樂與繪畫中的色彩

眞實的情感描繪 屬於知識份子的浪漫主義

陳樹熙(以下簡稱陳): 從發給各位的講義中,我們可以看到,歐洲浪漫主義發靱時的社會文化背景。 最早的是一七六〇年一部非常重要的文學作品,偽古之作Ossian,它宣揚英雄主義,連拿破崙都愛讀。一七六二年,盧梭的《社會合約論》和《愛彌兒》鼓動推翻王權,建立人民的政權。一七六三年,龐貝古城發掘。一七六九年,瓦特發明蒸汽機,一七七〇年,工廠制度誕生。也就是說,浪漫主義正遭逢工業革命的興盛時期。 一七七三年,歌德的Goetz von Berli-chingen,被奉爲狂飈運動的經典之一;而一七七四年的《少年維特的煩惱》,描寫個人的愁苦和世界的愁苦,於是「維特」開始風行,歐洲人紛紛學維特的穿著,學維特舉槍自殺。另外,莫札特在一七七三年寫了K183和K201交響曲,這兩首交響曲後來被某些評論家認爲是狂飈運動的代表作。很好玩的是,在浪漫派文人眼中,莫札特並不是天使般的人物,他就如同畢卡索,有一半的成份是魔鬼。例如這兩首交響曲,當速度慢的時候無傷大雅;可是速度快的時候,音樂變得非常地憤怒,而且具有殺傷力。 狂飈運動是浪漫主義的先驅,但只侷限於德國。眞正的浪漫主義運動,是從一七九二年法國大革命開始。一七九五年,貝多芬開始寫他的作品。然後,最重要的,是英國文壇祭酒華滋華斯和柯立茲的《歌謠集》Lyrical Ballads出版,這本詩集可以說是浪漫主義的宣言,浪漫派的抒情風格,對「自然」的看法,對自我的追尋等等,都涵蓋在內了。之後歌德的《浮士德》,更是浪漫文學的巔峯之作。 浪漫主義強調天才獨創性 法國大革命之後,中產階級興起。一八一三年,倫敦成立愛樂協會,音樂家不再仰貴族鼻息,不必專爲貴族寫作。一八一五年,「拿破崙百日」失敗,我們眞正進入浪漫主義時代,雪萊、濟慈、拜倫都躍上文學舞台。而那個時期的生活面貌:工業化、都市化、人口迅速密集、可以跨越歐洲大陸的現代交通工具的輪船都已出現;可以說,已經具備現代生活的雛型。 一八二一年,韋伯的《魔彈射手》,被認爲是浪漫主義音樂的濫觴。之後的孟德爾頌、舒伯特陸續登場,再來就是帕格尼尼開創了音樂獨奏會的先例。一八三四年,白遼士寫了《哈洛德在義

-

即將上場

華燈劇團《鳳凰花開了》

華燈劇團於台南地區推出今年文建會社區劇巡迴演出《鳳凰花開了》。這齣戲以台南爲背景,藉著一個北勢街(今神農街)的家族故事,反應台灣在日本殖民時代至國民黨執政的種種變遷。在種種變動中,凸顯出人的韌性及其與大環境的抗衡。

-

藝壇動態

藝壇動態藝壇動態

〔台灣〕 國家實驗劇塲84年度舞展甄選 爲提供國內舞團及編舞家演出機會,發揮國家實驗劇場的功能,國立中正文化中心再度規劃推展「實驗劇場舞展」。 舉凡具中華民國國籍,曾公開發表過舞作的個人或團體,都歡迎參選,報名截止時間是七月十日,詳情請洽國立中正文化中心企劃組,電話397-6639。 (編輯部) 〔希臘〕 文化奧運會籌辦中 奧納西斯基金會近日宣布,它將贊助正在籌辦的文化奧林匹克運動會。基金會發言人稱:這次文奧會內容包括音樂、舞蹈、戲劇等形式的比賽,時間與一九九六年亞特蘭大體育奧運會同步,地址選在奧林匹亞、斯巴達克等古希臘遺址,對優勝者頒發國際獎章。文奧會的宗旨在於重現古代奧運會的精神;古代奧運會舉行的同時,通常也進行文化藝術比賽。奧納西斯基金會是根據已故希臘船王奧納西斯的遺囑而成立。 (蕭勇) 〔俄羅斯〕 樂壇神童奧莉亞 對莫斯科戲劇界來說,歌劇首演一向平淡;然而,未滿八歲的奧莉亞.札蘭基娜於去年推出一部名叫《小松鼠》的歌劇,卻是相當引人注目,更令人吃驚的是,該劇竟是她五歲時的創作。 奧莉亞的父親是記者,她四歲時便能創作歌曲,而且曲風各異,曾發表一場個人作品音樂會,她至今大約已寫了二百多首歌曲。 《小松鼠》演出後大獲成功,奧莉亞的名字也被載入《金氏世界紀錄》,她有兩個頭銜:四歲作曲家和五歲歌劇作家。 (蕭勇) 〔美國〕 新建表演藝術中心在加州 美國加州千橡樹市(Thousand Oaks)新文化廣場將會成爲該區能夠達到國際一級水平的表演藝術中心。這個新的藝術中心包括有兩個主要表演場館,計劃在今年十月落成啓用。 定名爲文化會堂

-

書城快訊

書城快訊書城快訊

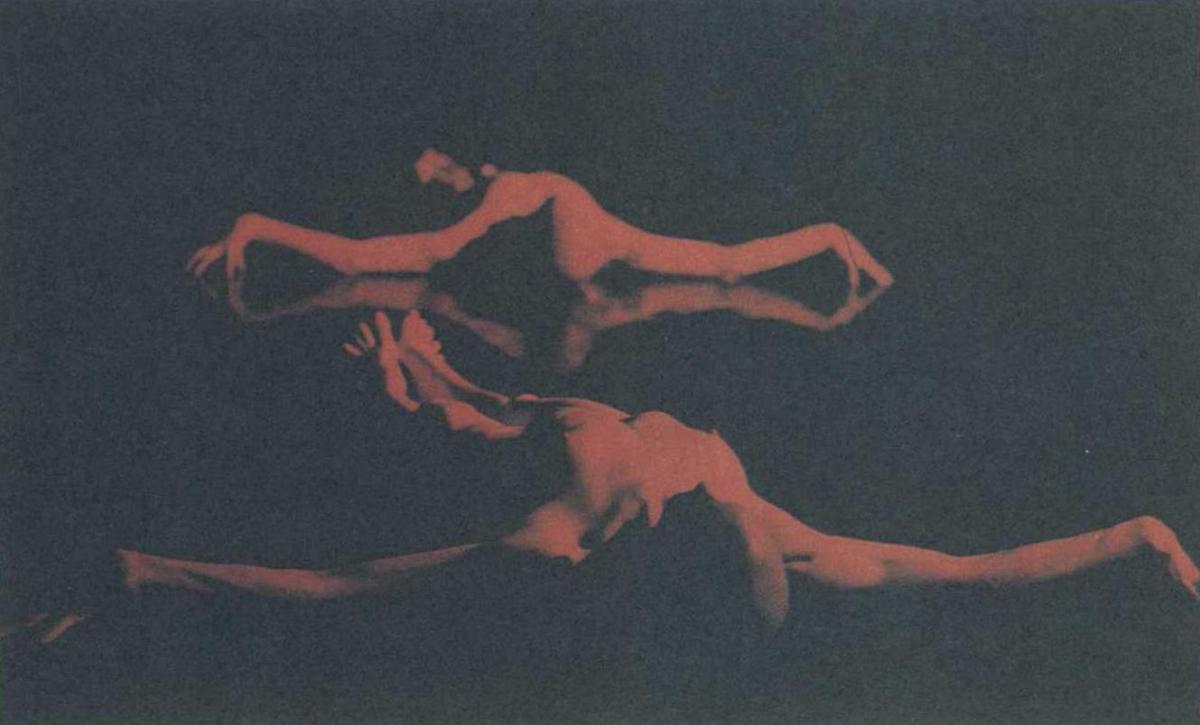

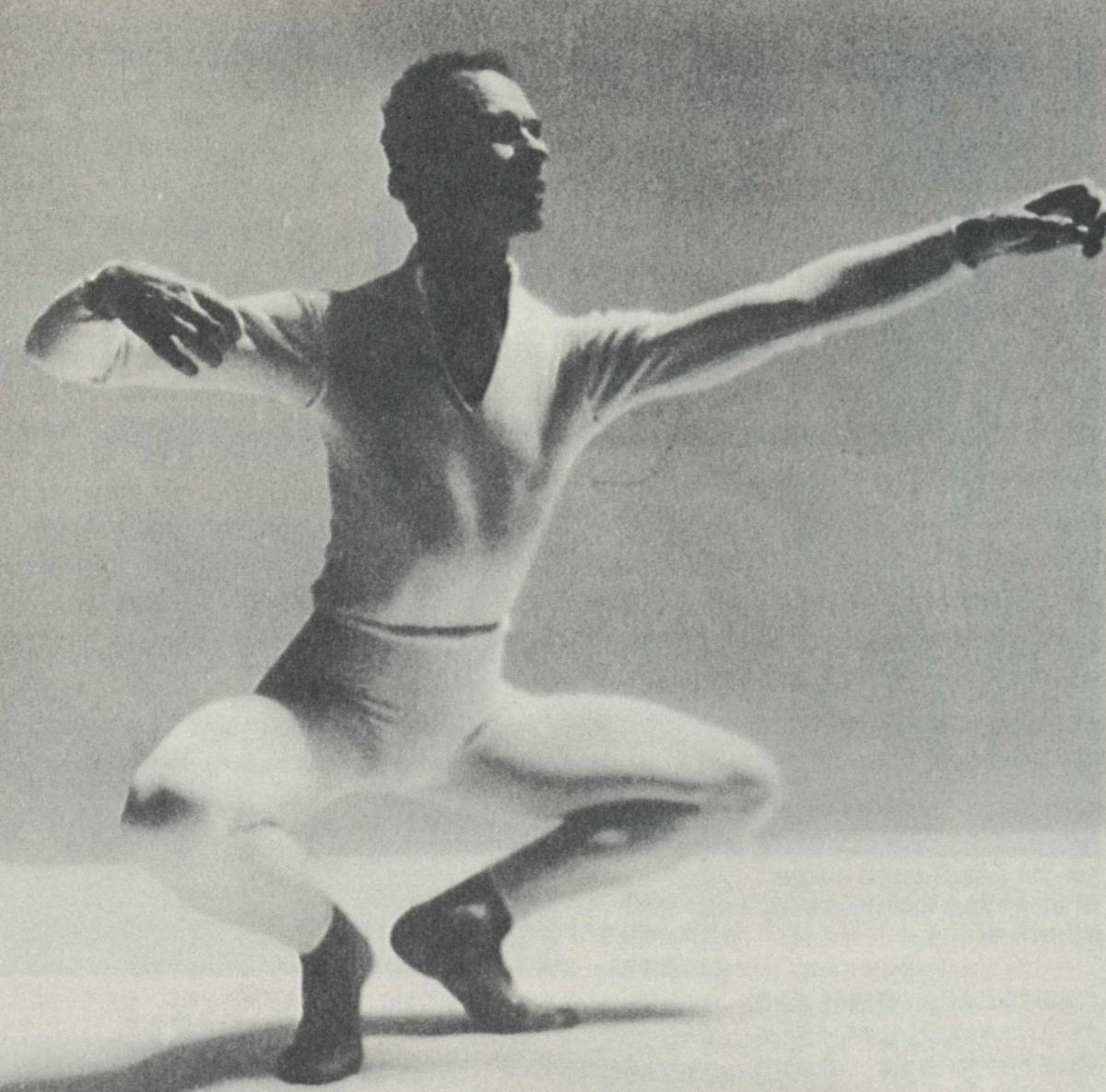

民族音樂概論 中國藝術硏究院音樂硏究所編著 世界文物出版社83年2月初版 319頁/平裝 NT$320 本書是成立於一九五四年的中國藝術硏究院音樂硏究所在一九六〇年所編寫的,並在一九六四年成爲中央音樂學院的試用敎材。 本書探討中國傳統民族音樂,分爲民間歌曲、歌舞音樂、說唱音樂、戲曲和器樂等五大類,個別檢視這些音樂所反映出的民族心理質素、文化傳統及審美觀。 Max Waldman on Dance Parco Co. 1988編輯出版 102頁/平裝 NT$509誠品經銷 一九一九年出生的美國攝影家Max Waldman利用鏡頭捕捉了舞動中軀體的三度空間影像,是七〇年代舞蹈攝影的頂尖代表人物。 此書收集他的七十二幅作品,禮讚知名芭蕾大師如Baryshnikov, Farrel, Kirkland, Makarova及Martins等人靈動的身影。他刻意運用粗顆粒的圖片影像來凸顯光影效果,以強化舞蹈的戲劇本質,非常動人。 Hans van Marten Marc Jonkers等編 Nederlands Instituut voor de Dans 1992出版 160頁/平裝 NT$765 誠品經銷 荷蘭傑出編舞家Hans van Manen享譽世界舞壇卅餘年,更獲選爲一九九二年的荷蘭藝術節焦點人物,他的舞作