舞蹈空間

-

特別企畫 Feature 2024年度現象:06.舞蹈空間舞團轉型

特別企畫 Feature 2024年度現象:06.舞蹈空間舞團轉型從老牌舞團轉型,談現今扶植團隊面臨舞蹈創發環境之處境

2024年最震撼台灣舞蹈界的消息,莫過於成立35年的老牌現代舞團「舞蹈空間」於10月底宣告放棄國藝會每年約500萬的資金補助(演藝團隊年度獎助專案,前身為文建會╱文化部扶植團隊政策,本文簡稱為「扶植團隊」),自願轉型為自籌營運的教育推廣型舞團。消息一出,「台灣又少了一個專心跳舞的舞團」大概是舞蹈圈中最常聽到的感慨與不捨。但從團隊經營的立場而言,「專心跳舞(指舞團長期培訓專屬舞者)」在當今台灣舞蹈藝術展演環境裡,究竟是被擁有32年歷史的扶植團隊政策所引導的傳統美德,還是對舞蹈生態快速變遷的不識時務?筆者從一個專業觀眾、教育者、擁有7年扶植經歷的創作者立場,分享近年對扶植團隊面臨現今舞蹈創發環境之處境觀察。 近幾年來,台灣各地表演場館、藝術節、創作平台變多,舞蹈工作者的表演與創作機會都因此增加。演出爆增是舞蹈環境蓬勃發展的表徵,但細探究底的話,每個製作的工作╱排練時數則是大幅減少。創作者與舞者「為了生活」或「環境所逼」都只能「接case」般一檔接一檔地跑江湖,平均兩個月轉換一個工作環境,同時接3檔或4檔演出以上的搶手表演者也大有人在。這或許是整個大環境變遷的影響,大家不再走專一工作的傳統路線,紛紛改為多工與團隊合作的共創模式。舞蹈表創的形式與題材也變得更廣,從素人到專業科班生都能找到適合自己的舞台。同時,創作者為了能因應不斷縮減的製作時程,結構上以片面取代完整、自我探索取代專業性的表述,提問式、概念式與結構即興編舞逐成顯學。因此,當需要時間淬煉及穩定營運培育下產出的舞者身體表演性不再吃香、年輕舞者普遍不願意被單一舞團綁約受限時,團隊是否有需要加入或留在扶植體系是值得思考的。

-

看戲不忘電影

看戲不忘電影疫情之下且戰且走、應變創新

荷蘭舞蹈劇場在後季利安時代採用了客席編舞家制度,培養出許多具票房魅力的新銳編舞家,因應歐陸許多劇院製作的支持,編舞家不需成團,就能與不同劇院舞團合作,提供發展舞台,逐漸成為新趨勢。而舞蹈空間與不同編舞家合作,早於這股潮流,相對於歐陸現況,既非國家舞團又非劇院舞團,策略性的劇院製作國際共製,靈活應變的能力強化了應對無常疫情的韌性。

-

舞蹈

舞蹈黃于芬的橡皮筋哲學 《談彈》彈射壓力與解放

自2019年始,舞蹈空間推出「勥」系列,藝術總監平珩藉著舞團邁入30周年之際,邀請昔日自家舞團舞者「回娘家」編舞,今年邁入第3屆的「勥3」推出編舞家黃于芬與空間暨燈光設計黃申全、服裝設計林璟如共同編創的《談彈》。這件平珩笑稱為「三頭牌」的製作,將從台灣街頭巷尾常見的黃色橡皮筋出發,讓橡皮筋等物件直接拉扯、撞擊舞者肉身,寫實地表現人在現實生活中所遭遇的衝突與壓力。

-

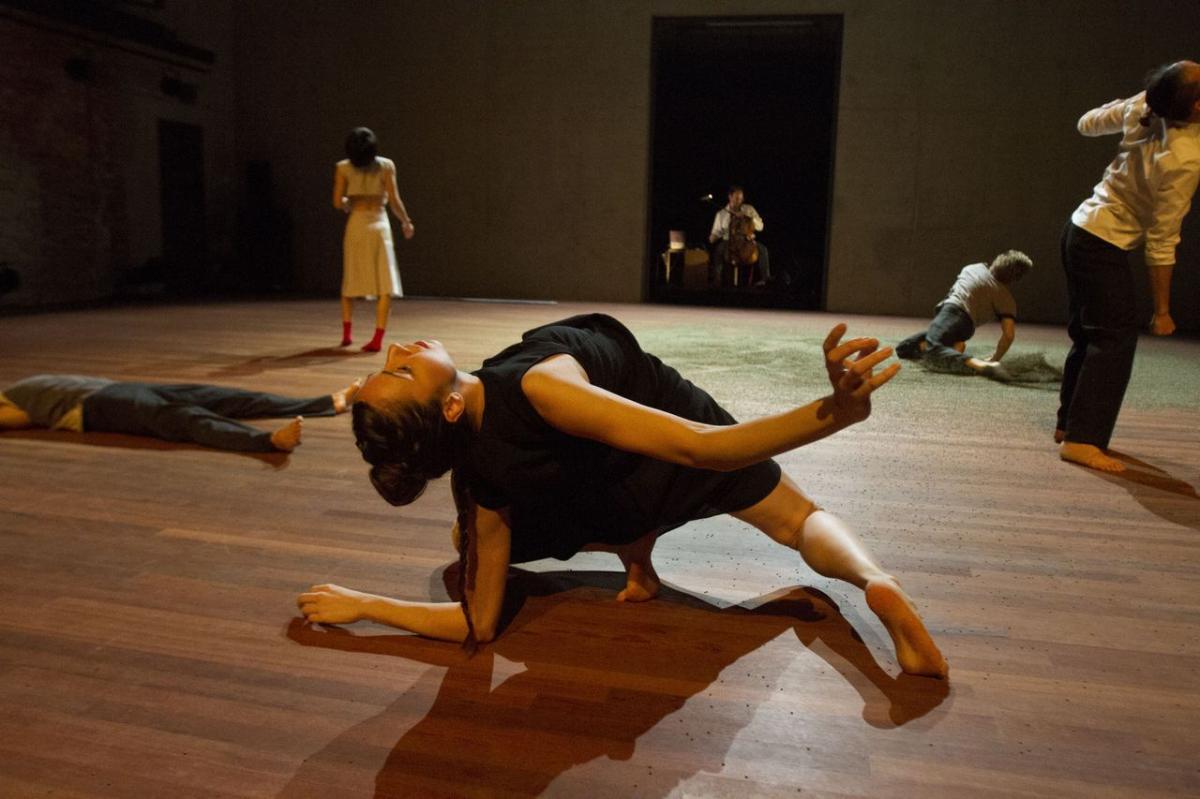

舞蹈空間《往月的方向去》 以「美好」撫慰人心

舞蹈空間《往月的方向去》本週首演,高質量內容將「舞蹈性」這三個字推到另一個高峰。

-

運用創意和想像視覺化身體運作 深入你心的《206 LAB》

完美身材比例令人羨慕,但人人自知和完美的差距,面對外在的「不公平」,我們或許沒有太多改變的可能,但如果我們真正探索自己的身體,也許就會發現:「身為人,就已是一件好神奇的事。」

-

舞蹈空間 勥3《談彈》 演繹東拉西扯彈性人生的新創沉浸式演出

承襲舞蹈空間創意DNA的「勥」系列,即將推出黃于芬新作《談彈》,邀請大家一同走進充滿視覺張力的新旅程。

-

聚光燈下 In the Spotlight 西班牙編舞家

瑪芮娜.麥斯卡利 我們有幸,還擁有身體

編舞家瑪芮娜.麥斯卡利,與舞蹈空間舞團已有多次合作,今年又將聯手推出新作《媒體入侵》。作為以身體表達思想的舞蹈工作者,在實作被虛擬所取代、媒介主導了生活的今日,瑪芮娜分外感受到「能在這行工作,真的非常幸運!」她藉由舞者身體來談當代社會的非物質現象,在語言、影像、畫面、物件與空間之間,瑪芮娜將身體化為承載其思想與研究的溝通途徑,觀眾所經歷的,或許只是一場演出,但對她而言,「我為每個作品都留下了一點生命的痕跡。」

-

藝號人物 People 日本編舞家

近藤良平 展現人類多樣性 永保好奇的陽光男孩

在十二歲之前來回居住於日本與南美,從小熱中南美音樂和足球運動的近藤良平,也因此在身體中種下了特屬於這個經驗的節奏。總是活潑又好奇的他,就像個青春期的陽光男孩,不願拘於成規,成立全男班的「東京 鷹」,為未必科班出身、各色各樣但志同道合的夥伴創作,他說:「這個世界有很多不同族群的人、不同膚色的人、不同性別的人,我透過自己的表演團體,只是想表達,我們應該容納這個世界上所有人類的多樣性。」

-

平心而論

沒有技術就沒有藝術?

「我想要一個帶著『惆悵感』的燈光。」「???」 胡導說:「沒有技術就沒有藝術!」能夠找到正確的語言相互溝通真的很重要!什麼是構成「惆悵感」燈光的要素?如果這個「惆悵感」能夠被進一步轉譯成「冷色系、小範圍、有點背光、偏暗」的燈光,那被「翻白眼」的機率就一定會降低了。

-

編輯精選 PAR Choice

重重限制之中 為女性發聲

與舞蹈空間舞團合作過《橄欖樹》、《時境》、《沉默的巨獸》的西班牙編舞家瑪芮娜.麥斯卡利,又將與舞空推出新作《反反反》,並已於一月底在荷蘭海牙CaDance舞蹈節首演。《反反反》探討女性在社會框架的限制,除了舞台裝置以豐富變化的幾何結構象徵的社會框架,舞者的動作也有被束縛的狀態,象徵著整個社會環境加諸於女性先天上的不公,無法擁有完整的自由。

-

即將上場 Preview 舞蹈空間X日本計畫「徹舞流」

島崎徹 一切舞在不言中

三度與舞蹈空間舞團合作,日本編舞家島崎徹將帶來不同時期的舞作《漫》與《臨極限》,並與台灣舞者共同發展新作《謎》。融合東方與西方的肢體語彙,島崎徹的舞作或優雅流暢,或犀利強烈,給予觀者多樣的觸動。不輕易以文字定義舞蹈的他,認為舞蹈藝術之美正因為其難以言說,而身為舞蹈藝術家,他所能夠做的,就是透過肢體表達,並深信觀眾能夠在作品中找到連結。

-

焦點專題 Focus

《迴》 一句詩舞出一場孤獨禪境

《迴》雖從白居易的詩出發,但楊銘隆強調,主要取詩句所予人的意境,於是乎,「孤獨感」成為整個製作團隊希望營造出的舞台意象,「但不是淒涼,而是每個人終其一生,最後都只有自己。」楊銘隆補充。而所有的回憶、記憶,便會在梁小衛所飾演的女子步行向遠方時,慢慢展開

-

編輯精選 PAR Choice

藉紙箱的詰問 開展肢體的辯證

曾與舞蹈空間舞團合作過《橄欖樹》和《時境》,西班牙編舞家瑪芮娜.麥斯卡利相當懂得在舞作中展現其對敘事力道和詩意畫面的編排與調度。今年三度合作的新作《沉睡的巨獸》,創作構想則來自於麥斯卡利對於我們似乎已習以為常的民主與自由的疑惑與叩問,透過與三地舞者的合作,及與現場聲音、紙箱布置互動,探尋並展現不同地域人民的民主肢體想像。

-

演出評論 Review

一場文學與劇場的對話

文學與劇場的對話要如何擺脫對文本的既定認識,以全新的眼光看作品,是一大課題。讓我突然想起,學生時代在小說《飄》Gone with the Wind中,認識的郝思嘉和白瑞德,讓我在觀賞克拉克.蓋博和費雯.麗詮釋電影《亂世佳人》Gone with the Wind時,如穿新衣般有點不習慣。但在《紅與白》中,我看見舞蹈語彙之外,藝術總監意圖援引其他劇場元素為作品尋求更大突破的可能。

-

即將上場 Preview 討論愛情 探析人性

《紅與白》 與張愛玲的暗黑慾望共舞

舞蹈空間舞團廿五周年之作《紅與白》,由鄭伊雯編舞、劉守曜導演,以舞蹈演繹張愛玲知名小說《紅玫瑰與白玫瑰》。編舞家鄭伊雯以自身生命歷程反身解讀文本,原作中一男兩女的關係則以九位表演者來表現,而生活中的日常物件也搬上舞台打造象徵。慾望是解讀這個作品的關鍵,舞作中充滿著雙人舞的對峙,卻又在推拉間彷彿衍生愛意

-

演出評論 Review

非與空,進與出

最後的群舞是全劇最美的段落,層疊的光影裡,舞者們舞動的身影定靜地探向霧靄中未知的光源。這樣的意象讓我強烈地想到同一時間僅在幾條街之外,許多年輕的生命正以自己的身體、以教人動容的意志,在黑暗中探向未來。或許,這是讓作品逸出既定框架的合理聯想。

-

藝號人物 People 香港劇場導演

胡恩威 創作之路 著而不迷

香港媒體形容胡恩威是一位左手做劇場、右手寫評論的憤怒文化人。但在知識分子、文化菁英等多重角色底下,他做得最久也自認最出色的,還是一介劇場人。這次帶來以《金剛經》中「空」的概念發展出來的《如夢幻泡影》,跳脫一般編舞邏輯。從天主教到佛教,一實一虛的處世態度,讓胡恩威學會踏實而不被現實所困地創作。

-

即將上場 Preview 舞蹈空間與編舞家麥斯卡利二度合作

《時境》 往復觀照的時間之舞

舞蹈空間舞團與西班牙編舞家瑪芮娜.麥斯卡利繼《橄欖樹》之後,二度合作《時境》。麥斯卡利與舞者利用身體探索時間,期待找出看待時間的不同方式,消解生命憂慮。舞作呈現出一種往復循環的時間觀照,十數個流動場景猶如生命經驗的切片。

-

藝號人物 People 編舞家

楊銘隆 釋放亮眼東風

以一系列「東風」舞作標誌鮮明特色的編舞家楊銘隆,若深究其身體風格,卻能發現這樣的肢體,來自楊銘隆年輕時所受的美國編舞家崔莎.布朗的釋放技巧訓練。在東方與西方往返交錯的舞蹈經歷,讓楊銘隆對身體有更深刻的體悟:「我更願意回到基本的人體結構、物理運動原理,對這些有清楚的認知,不管什麼動作都能做出來,而不再分什麼東方西方、傳統現代。」

-

編輯精選 PAR Choice

叛逆王子與搞怪公主 「不聽話」才有創意!

舞蹈空間舞團繼《史派德奇遇記之八腳伶娜》之後,再度推出結合世界文學的奇幻童話舞蹈劇場。《不聽話孩子的故事》由鴻鴻編導、賴翠霜編舞,將德國劇作家畢希納的《雷昂采與蕾娜》和法國劇作家尤涅斯柯的創意童話,揉和成叛逆王子與搞怪公主的成長歷程。