林麗珍

-

焦點專題 Focus 現場直擊

焦點專題 Focus 現場直擊布拉瑞揚舞團唱跳巴黎夏佑劇院,點燃OMG台灣體驗

「我們再來一次 !」「再來一次 !」「再一次 !」 法國時間10月9日,布拉瑞揚舞團的歌聲繞梁在夜間巴黎夏佑國家劇院,時間已近晚間10點,舞團兩天前才剛抵達巴黎,臉上、身上仍布滿時差的痕跡與重量,工作了整個晚上,但布拉瑞揚仍對謝幕後舞者從舞台走下的動線、唱什麼歌、引導觀眾進入大廳互動的環節不甚滿意。他們試了許多走位、唱了各種台灣原住民傳統歌謠,有沉靜的、有憂傷的、有歡快的,一次又一次。 布拉瑞揚舞團執行長廖詠葳觀察這個從山、海、部落養分長出來的團隊,回憶去(2023)年同樣帶著《我.我們》首部曲到澳亞藝術節(The OzAsia Festival)演出,演出前,澳洲才剛舉行了原住民相關議題公投,但選舉失利,原住民地位仍不被憲法承認,演出現場瀰漫壓抑氣氛。演出後,舞者們按慣例自我介紹完,唱起了一首低沉安靜的歌謠。廖詠葳留意到現場不少觀眾都眼眶泛淚,她說:「舞者們不在意去了哪些國家,大舞台、小舞台對他們來說是一樣的,他們更在意跟哪些人溝通。」 每一回國際巡演,面對不同的群眾,布拉瑞揚舞團都有因地制宜的調整。這回登上這個法國舞蹈圈指標性的殿堂,他們以同樣態度面對,而溝通顯然成功了。

-

看戲不忘電影

看戲不忘電影多元身體巧妙入舞 看見台灣文化底蘊

當我們看到孟加拉裔的編舞家阿喀郎.汗(Akram Khan),以北印度傳統卡達克(Kathak)舞蹈為基礎,創造獨特舞蹈語彙,或是風靡國際的以色列裔編舞家侯非胥.謝克特(Hofesh Shechter),動作中有著猶太傳統舞蹈的符號,那台灣的舞蹈有沒有什麼傳統,或是文化底蘊,可以供給舞蹈創作的養分? 取材民間信仰與祭儀 最先想到的無非是林麗珍的作品,從《醮》、《花神祭》、《觀》、《潮》等,以極致的身體表現,動作更緩,下盤更低,將台灣民間文化與東方哲思,整合視覺與空間、慾望與儀式,創造出獨特揉合台灣身體的東方身心靈美學。林麗珍在舞蹈的結構採用了文學的篇章,從台灣民間的信仰與技藝中吸取養分,從台灣的山林自然、祭典儀式間獲取靈感,透過舞者的線條,建構昇華成一幅幅美麗的風景。 民間信仰與喪葬禮俗,有著無法捉摸的神秘與不可言說的禁忌,吸引編舞家們實踐社會參與,與深入田野探討的課題。壞鞋子舞蹈劇場的林宜瑾,長期以「台灣在地」傳統文化、儀式、語言、習俗等面向作為創作核心,2016年《彩虹的盡頭》,採用了喪葬習俗中的牽亡儀式(牽引亡魂到西天極樂世界的過程),後來更鎖定「牽亡歌」中的舞蹈部分,骨盆螺旋擺動,帶動裙擺搖曳,讓人著迷又禁忌,舞者們整場維持著這樣的螺旋擺動,非常純粹又生猛有力。 藝術家蘇育賢的視頻作品《花山牆》透過紙紮搭景做偶,以民間俗豔風格,擺渡了台灣的縮影。出身紙紮世家的藝術家張徐展,同樣透過紙紮創造停格動畫《熱帶複眼》在全球獲獎無數。而出身殯葬業二代的編舞家許程崴,將童年的墓地經驗,轉化為創作養分,從《禮祭》、《肉身撒野》、《死線》、《柚子鬼》到《上造Sng Tsu》等等作品,像是揉合了民間傳說與喪葬儀式,有想像有頑皮也有駭人,透過舞台裝置與燈光,加上舞者們的肢體幻化為死亡想像大百科。 除了死亡的儀式,民間信仰也成為編舞的一大譜系,編舞家林廷緒的「金烏」系列,以道教科儀建醮法會的民間信仰為出發,一路發展最終精簡到剩下文韻筑一位舞者,如同乩身般的出神,時而又有著道士踩踏的陣步,將民間信仰中的種種姿態,透過舞者精氣神合一的迷人肢體,行雲流水如諸神到位。今年兩廳院「新點子實驗場」推出的新作《大吻琉璃》,將視野轉往廟宇建築,大

-

看戲不忘電影

看戲不忘電影台灣電影中的編舞

在台灣電影中,編舞家也沒有缺席,卻很容易被遺忘,或是從來沒被正視過,也沒有任何獎項入圍被而被紀錄,如船過水無痕般地消逝在世代的記憶與史料之中。趁此機會,我想依時間序記錄保留這些編舞家在台灣電影中的軌跡。

-

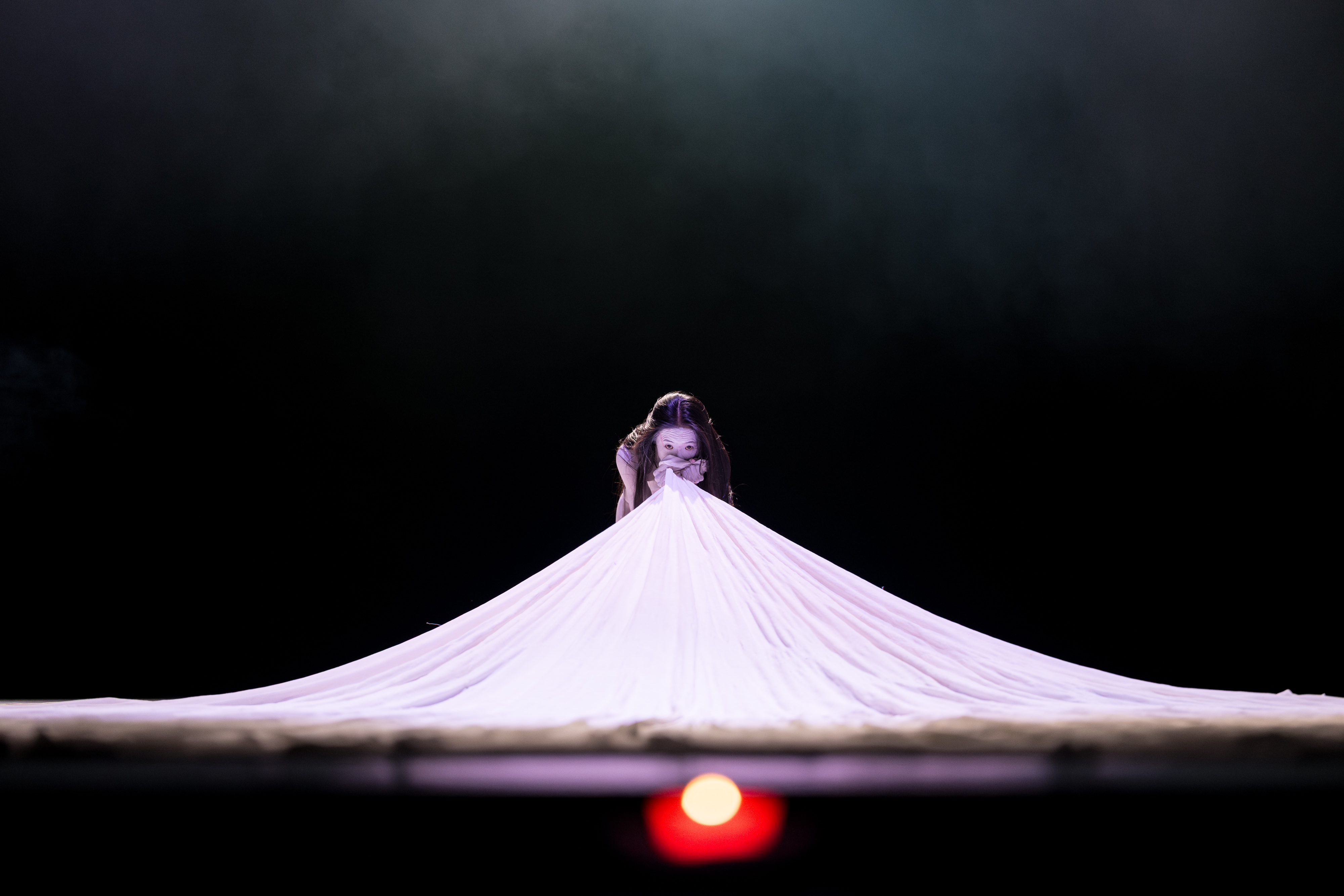

無垢舞蹈劇場《潮》睽違八年再現 林麗珍親登舞台身聲回應30年創作初心

2017年,無垢舞蹈劇場《潮》在國家戲劇院首演,以深沉身體語言與儀式般氣韻震撼觀眾。這部作品被譽為「天地人三部曲」《醮》《花神祭》《觀》回望與延伸,象徵生命循環與人與自然的再度對話。八年之後,這部代表作將於11月21日至23日再度帶回戲劇院舞台,作為無垢舞蹈劇場30周年重要篇章。20日記者會上呈現演出片段〈破〉,由許景淳、吳明璟、顏靖丞、陳顥仁、賀毅明(鼓手)、蕭盈(鼓手)共同演出,以祖靈吟唱開場,白鳥極力衝破冰川、甩動長髮的張力十足,展現出《潮》最動人的能量。

-

創團之作30年後經典重現 無垢舞蹈劇場《醮》重返國家戲劇院

1995年於國家戲劇院首演,隨後舞團正式成立,被視為無垢舞蹈劇場創團之作的《醮》,期間巡迴世界各大城市演出並感動無數觀眾,1998年更成為50年來首次受邀至亞維儂藝術節演出的台灣舞團作品。《醮》取材自台灣常民文化,藝術總監林麗珍融合舞蹈、南管吟唱及民間信仰等元素,並於創團30周年之際,回到首演地點再現此作。《醮》將在5月31日至6月2日於國家戲劇院登場,邀請觀眾一同進入台灣最深層的集體記憶。

-

少年往事

少年往事在夢中

林麗珍「成名」得很早。早於她被歐洲文化藝術電台ARTE選為世界最具代表性的8位編舞家(2002)之前;也早於她站在台灣電影新浪潮前緣,跟導演虞戡平、柯一正等合作拍電影,掀起MV歌舞風潮之前;更早於1970年代,在長安國中執教的5年間被封為「五冠王」,年年獲「全省國中現代舞」比賽首獎,並挾此聲勢在1978年的國父紀念館舉辦首次舞展「不要忘記你的雨傘」,兩場演出共5,200人滿座,為她贏得「台灣舞蹈界編舞奇才」美譽之前。 那是基隆的巷口傳說。林家有個古靈精怪的小女孩,年年號召街頭巷尾孩子向她學舞,組「巷子劇團」導戲,讓同伴披著臭棉被,畫票售票、搭台演戲,「我有這個魅力,很誠懇,」她笑著加重語氣,「能讓大家相信:這件事情是真的。」

-

焦點專題 Focus 編舞家 林麗珍

玩著種籽 像個孩子

「妳看!美嗎?」林麗珍的種子收藏來自世界各地逾三百種,她隨性地捏了其中一顆,那是白色細條貼著深核色紋理的狐尾櫚,她將之擺放在胸前、袖口展示,改口道:「不,不能說美麗,是真實,是活生生的。它的生命力在裡面,你以為死了,不是,它們只是藏著,等待機會。我看著它們,不曾感到厭倦。」這位剛過七十歲生日的編舞家圓框眼鏡後的眼睛大大,身材小小,面容素潔,只抹上了豔色的唇彩,玩起心愛的物事,像個孩子。她笑得很開心:「創作從大自然來啊,無限寬廣。每個種子都有它的家。」

-

演出評論 Review

躬身緩行,抑或離地而行?

天地人三部曲加上最終篇,一路走來,無垢的確創造了一個完整且驚人的世界。但何以緩行廿個年頭,卻愈走愈輕,秩序的意味則更顯濃厚。逃避有創造的可能,但離地太久,男舞者跑著跑著會跌跤,女舞者緩行,可能會像離地而行。逃避了慾望,逃避了衝突,白鳥的驚聲鳴叫,即便在那瞬間撕裂了你我心肺,但終究是沒有撼動什麼,只留下無限疑惑。

-

回想與回響 Echo

《潮》作為儀式劇場的死亡性

在《潮》中,對薩滿自然崇拜的表現可說淋漓盡致,也讓我們的編舞家一直讓她的舞者都保持著,薩滿那般靈魂脫離肉體的出神狀態。從表演的舞台通過出神狀態,進入到另一個超驗世界的精神地理,薩滿對有關死亡的知識,在《潮》讓我們看到許多幽靈、遊魂的非人之物,像神話史詩般的華麗境地卻是飄浮著死者的一個暗黑王國。

-

企畫特輯 Special

無垢舞蹈劇場「潮」

現代人所面臨的,是共同體的崩壞,而在新自由主義當道的今日,職場、家族、友人等所有的關係更面臨解組,在這儀式已經成為不可能的時代,世俗宗教也許是個另外的啟示。世俗宗教以共同體的崩壞為前提,在神的缺席當中,以自己的肉體為神殿,藉由剝除世俗的假面,對於自身靈魂的深處進行探索。這正是《潮》這個舞作當中,吳明璟的獨舞最令人動容之處。

-

總編輯的話 Editorial

總編輯的話 Editorial師法自然

許多人認識無垢舞蹈劇場,甚至變成「鐵粉」,是因為《行者》這部紀錄片。導演陳芯宜耗費十年時間,記錄了編舞家林麗珍的創作與生活,並以台灣少見的舞蹈電影(Dance Film)手法拍攝,讓舞蹈作品跳脫劇場的黑盒子,將場景拉至山巔海濱的美麗秘境,舞者的動與靜,與大地山水融為一體。全長一百五十分鐘的紀錄片,鏡頭節奏一如無垢舞作風格 安靜、沉緩、純淨,卻張力飽滿。「大自然有一股力量,祂會帶著你走,看到舞者在青苔上跳舞,在那個瞬間,空間都凝固了,彷彿天地都動容了。」林麗珍在《行者》首映後的座談會上如是說。 林麗珍的創作心法,一言以蔽之,就是師法自然。以廿年淬煉出的「天、地、人」三部曲而言:《醮》以民俗祭典為引,喚起對土地的深厚感情,恢宏如史;《花神祭》頌讚生命,天地大化、日月山川、花草蟲獸的遞嬗變遷,轉化進人身的微型宇宙,宛如自然史詩;《觀》是一則寓言,藉蒼鷹之眼映照神性、人性、魔性共存一心的掙扎,講述大地生靈的悠長記憶。貫穿歷來作品的「空緩」美學,「動如不動,不動如動」的肢體語彙,若要形容,就如同天上的雲,看起來不動,其實雲一直在動,靠的不僅是外在技巧的鍛鍊,更在乎養心的內在哲學。 祭典與儀式,是無垢舞作中重要的元素,對林麗珍而言,祭典對人、對生命來講都是很重要的,大至對天地的崇敬,小至對自我的思慮,雖然不是每天在做,卻時刻都存在。林麗珍強調:「祭典很沉靜,是一種對於周遭事物、天、地、人的尊重,就像是我很誠懇地請你幫忙,為了表達那個誠心,會從心裡細細地思考。」因此,無垢舞者每次登台前,都必須花上三小時準備,從梳頭、點妝、拍粉、抹身、穿衣,在靜默中放下自己,與呼吸和空間合而為一,這就是一種演出儀式。從內在意志的專注,向外發散能量,因而憾動人心。 睽違八年後的新作《潮》是《觀》的續篇,源頭來自一個遺憾 《觀》白鳥與鷹族之子Samo間未盡的際遇。林麗珍說:「這麼多年過去了,白鳥和Samo還是在我的身體裡面,有時半夜我會醒過來,想到他們,我不能這麼殘忍地讓Samo與白鳥沒有回到他們的土地。」為了延續他們的故事,林麗珍重拾創作,從一個缺口踏上追尋圓滿的道路。或可說,藝術創作都來自於匱乏,來自於渴望述說,這也是自然法則。就像本刊作者在排練場的觀察:「我是如此重新認識了無垢美學中

-

封面故事 Cover Story

潮騷洶湧,只為那「缺」的追尋

林麗珍總是說,我不能教導你們什麼,能做的唯有「教你誠懇,誠懇是一輩子的追求。」我們的身體都有缺陷,也因此才可能幻化成動人的樣子,她說:「藝術就是『缺』,從『缺』裡,找到出路。」 我是如此重新認識了無垢美學中著重的中軸、對稱、和諧,原來,並不為了完美,而卻源於缺的追尋。朝向缺陷的圓滿。三部曲完結,仍有遺憾,所以有了白鳥的歸返,所以攜回了湧動的《潮》。

-

封面故事 Cover Story 專訪無垢舞蹈劇場藝術總監

林麗珍 把故事說完,就是我最後的作品

「十年磨一劍」的編舞家林麗珍,繼「天、地、人三部曲」終章《觀》之後,暌違八年,再度推出新作《潮》。林麗珍說,《潮》是《觀》的延續,《觀》中白鳥與鷹族青年Samo相戀卻無結果,多年來一直留在她身體中,讓她不能放下:「這是一個使命,做一件我該做的事情,完成之後,這應該就是我最後的作品。」

-

話題追蹤 Follow-ups

台、馬、泰舞蹈名家 從傳統中淬新生

去年底於臺北藝術大學舉辦的「傳統的超越※老靈魂新聲音亞太當代舞蹈大師講座及工作坊」,邀到三位舞蹈大師泰國的Pichet Klunchun、馬來西亞的Ramli Ibrahim與台灣的林麗珍,舉行大師講座與工作坊,並同台座談,分享各自在傳統與當代之間,自省並以身體實踐的創作歷程。而無論「傳統」指涉的是土地記憶、既有結構或者集體意識,對於在地脈絡的尊重與理解,是三位舞蹈大師一致的態度。

-

兩廳院櫥窗 Hot at NTCH

兩廳院櫥窗 Hot at NTCH觀者不斷投入 造就心靈舞蹈

由舞蹈家林麗珍編舞、無垢舞蹈劇場演出、兩廳院旗艦節目的《觀》,於二○○九年十二月台北演出後,引發許多回響和思考。兩廳院為了深化及延伸節目意涵,在二○一○年一月七日特別舉辦一場「讓旗艦航向深遠從兩廳院旗艦節目《觀》談起」座談會,由陳郁秀董事長主持,邀集專家學者分別從宗教意涵、哲學意涵、舞蹈美學、電影美學、美術概念、音樂氛圍等各領域抒論見地。陳郁秀表示,兩廳院自二○○三年起推出旗艦製作節目,在此過程中,兩廳院實與傑出藝術家們共同成長。

-

特別企畫 Feature

一場汗水、淚水、鼻液交織的自我挑戰

無垢舞者的身心淬煉 在遙遠的深處,冥暗的舞台中央,若隱若現地浮現一行隊伍,如同在全「黑」的畫布上略施淡墨暈染的「白」色水墨畫。群隊中的女子全身抹白,朱紅花旦般的妝容點綴慘白的素顏,而男子則以赭紅塗滿全身,以銳利的線條勾勒出猙獰的表情;他們是來自另一空間的靈魂,隨著媽祖的腳步,隨著浪潮,以極度輕靈,極度悠緩的步履,一波波前進。

-

特別企畫 Feature

走進無垢之舞 走進內在核心

舞者的身體歷程與《觀》的角色詮釋 無垢舞蹈劇場的舞者,有許多來自不同的科班領域。這次在《觀》裡頭擔綱重要角色的吳明璟、平彥寧、李銘偉、鄭傑文四個人,更是涵括了舞蹈本科、戲劇表演、乃至廣電傳播與戲劇研究幾個相異領域。然而幾年時間,無垢的身體訓練是如何啟發他們的身體與精神?本文透過幾位主要舞者身心轉變的體會與故事,探索在《觀》的排練過程中,舞者、舞作、身體之間的關係。

-

總編輯的話 Editorial

總編輯的話 Editorial古文化 新創造

「十年磨一劍」之於無垢舞蹈劇場編舞家林麗珍來說,是最好的寫照。被歐洲藝術文化電視台ARTE喻為世界當代八大編舞家之一的林麗珍,一齣沉澱醞釀九年的全新舞作《觀》將於十二月底在兩廳院與觀眾見面。一九九五年成立的無垢舞蹈劇場,創團至今已經十餘年,雖然其間的作品雖只有《醮》與《花神祭》兩部,但卻都成績斐然、質地精湛,名列國際各大藝術節爭相邀演的台灣節目之中。他們不但曾多次赴法國演出,足跡更遠至西班牙、德國、奧地利、義大利、美國、墨西哥等地。而這部二○○九年的新作《觀》雖然尚未首演,但就已經接到許多國際藝術節的邀演,受到眾人的矚目。 為什麼一個在台灣的舞團能在國際間受到如此的重視呢?我想是和她浸淫創作的「儀式劇場」有著密不可分的關係。在很多民族的文化當中,祭典與舞蹈或是劇場一向都是有著很深的淵源,而環顧現代的表演藝術,許多創作者也將古老的儀式,當作汲取靈感的泉源,並將其轉化成為現代劇場的元素,而無垢舞蹈劇場的新作《觀》亦同。這部作品延續了林麗珍所專注的一貫風格,更加入了對地球環境、氣候變遷的關照,她以自身在舞蹈中多年的沉潛,以及浸潤常民文化的生命體驗,鎔鑄宗教儀式、集體記憶及神話寓言為一體。在靜、緩、沉、遠之間,企圖以她原創性的肢體語彙,完成創作生涯中天、地、人三部曲的最終章。所以本刊藉著這次機會,將與讀者一同追尋祭壇與舞台到底有何關係?探討台灣當代劇場儀式的救贖美學,與記錄、呈現編舞家林麗真漫長的創作歷程。 然而以前人藝術文化為師的方式,只有運用在舞台上嗎?答案當然是否定的,您可知道現在許多正夯的線上遊戲的配樂,本質還是古典音樂嗎?如今E世代的浪潮蔓延全球,許多年輕的網友們都是藉著網路與線上遊戲,認識了我們所不知道的古典音樂,「網路」似乎在世代交替之中,重新詮釋了古典樂,而且讓它以不一樣的方式再次回到舞台。當網友們聽到音樂時,他可能不知道那是貝多芬或是孟德爾頌,想到的卻是《太空戰士》或是《魔獸世界》。而在這各大交響樂團都焦慮著樂迷流失的同時,「電玩音樂會」似乎也成了一股銳不可擋的勢頭與救贖,最起碼這類演出的票房令眾人驚豔。回顧自二○○八年首度來台、二○○九的三次來台演出的VGL就可說是場場爆滿,近年來炒得沸沸揚揚的「宅經濟」,似乎也跨足到表演藝術的領域裡。到底「電玩音樂會」要怎麼玩?該怎麼聽?年輕的網友們又是怎麼想?就讓我們在本刊「電玩

-

特別企畫 Feature

祭壇與舞台何干?

不同於《慶神醮》將台灣民間陣頭濃縮拼排,也不同於《九歌》融合遙想的文本與真實的事件,《醮》具備一個完整結構,雖使用民間祭典為題但不僅於型態的採借,而是藉由提升祭儀的精神層次,敘說有關生命的註釋。這個作品可說為台灣劇場在展演祭儀的實踐上,建立起一個獨特的範本。而林麗珍本人十年磨一劍的創作期程,不但迥異於大多創作者,更讓這支作品經由典範地位的建立,夾帶了些許神聖感。

-

特別企畫 Feature

林麗珍的《觀》 悲憫自然的身體史詩

從一九九五年的《醮》傳述人鬼萬物生滅榮枯的淒然,二○○○年《花神祭》洞見了人與自然神靈間的連結,無垢舞蹈劇場藝術總監林麗珍在二○○九年歲末獻上了《觀》。這是一齣大地靈魂的神話,完成其禮敬神鬼,天、地、人三部曲的終章。《觀》從老鷹的生存困境思索出發,以神話式的寓言,觀照宇宙與人的依存,人類慾望對宇宙自然的戕害。