斯特拉溫斯基

-

音樂 維也納金色大廳合唱團、洛杉磯大師合唱團相伴

音樂 維也納金色大廳合唱團、洛杉磯大師合唱團相伴杜達美領軍洛杉磯愛樂 10月獻演斯特拉溫斯基與馬勒經典

在樂迷翹首期盼下,指揮巨星古斯塔沃.杜達美(Gustavo Dudamel)在今年秋天將率領暌違31年的洛杉磯愛樂(Los Angeles Philharmonic),攜手歐美兩大殿堂級合唱團維也納金色大廳合唱團、洛杉磯大師合唱團來台,重返國家音樂廳。規模超過250人的龐大陣容,將以兩套曲目展開旅程,一晚屬於斯特拉溫斯基的火焰與節奏,一晚則是馬勒的生命與永恆。這樣的組合,世界僅此一場,而且是「台灣限定」。 斯特拉溫斯基與洛杉磯愛樂的不解之緣 1935年,斯特拉溫斯基首次與洛杉磯愛樂合作,演出後送給各聲部首席一個吻與一朵紅玫瑰。這份浪漫而深刻的舉動,開啟了他與樂團超過30年的情誼,後來更讓他選擇定居洛杉磯。 《春之祭》在洛杉磯愛樂的歷史上占有特殊地位,樂團105年歷史中演出已逾150次,既是樂團的傳統,更是每任音樂總監的試金石。2003年,這首作品更成為華特.迪士尼音樂廳啟用後的首張錄音,象徵著樂團與作曲家的深厚淵源。 《洛杉磯時報》評論杜達美對《春之祭》的詮釋:「既能釋放潛藏於我們體內不可抑制的毀滅能量,又能以精湛的音樂掌控力駕馭這股近乎超人的張力。」此次來台,他將以《春之祭》搭配色彩繽紛的《火鳥》組曲,帶來火焰般的節奏與詩意。 曾於洛杉磯求學的鋼琴家嚴俊傑直言:「第一場《火鳥》、《春之祭》很節奏型,樂曲等於洛杉磯愛樂的代表,為他們自己的慶典都是演這些曲子。此外第一場的第一首約翰・亞當斯(John Adams)的作品《狂熱》短篇交響曲(Frenzy: a short symphony)也是非常重要,因為那是他為了洛杉磯愛樂去年才寫的。」

-

音樂

音樂卸除具象情境 用音樂看見內心畫面

劇場理論課總是會提到這麼一段:「Theatre」(劇場)字根來自希臘文「theatron」,意指「觀看的地方」。究竟怎麼會有演出在開演前,發給觀眾一人一副眼罩,要大家閉上眼睛觀看呢? 這是臺中國家歌劇院2025 Arts Nova推出,由櫻井弘二擔任作曲與音樂總監、鄭詠珊導演與編劇的《湖底之鬼》,以7名演員加上6位樂手分奏琵琶、木琴、大提琴、二胡與鋼琴的編制,改編《聊齋誌異》中的〈王六郎〉這則描寫漁夫與水鬼「人鬼跨界」情誼的故事。行銷文案以「音樂說故事劇場」(Storytelling Theatre)為定位,看似融合說書(storytelling)與音樂劇場,實則難以明確定義因無前例可循,自然也無類似作品可以類比。

-

舞蹈

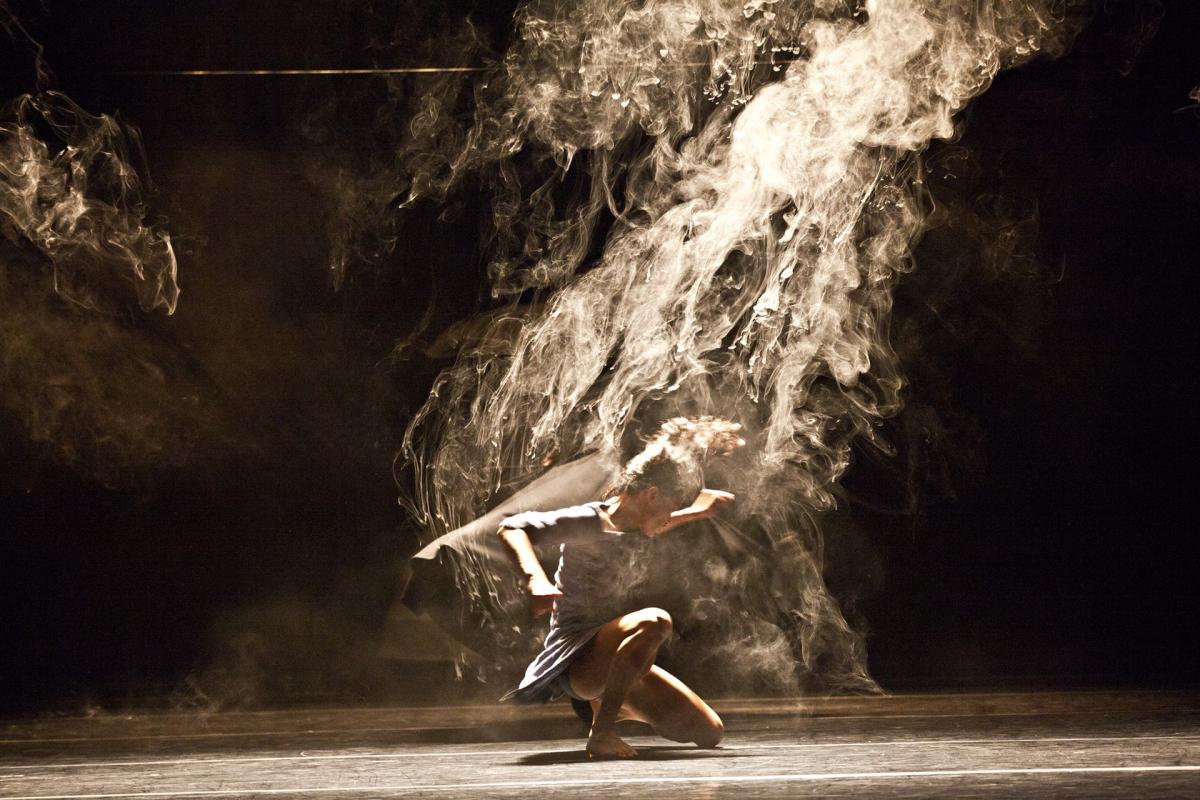

舞蹈我們不要跳八股!但然後呢……

「科班生」是指受正統教育出身的專業人士;在黃懷德編作的《科班生之舞》,指的當然是舞蹈專才,更在這個作品中鎖定「舞者」的養成,反思廣納東西方舞蹈風格技巧的訓練對「舞者」產生的影響。 將近70分鐘的《科班生之舞》明顯切分為上、下半場。前半約35分鐘,由黃懷德獨舞;後半則以《春之祭》為樂,由5位舞者演出。僅管上、下半場,不管在編制或音樂的選取都大相徑庭,卻口徑一致突顯:「多元動作風格訓練」如何在「身體容器」造成動作美學的衝突。 在上半場,黃懷德用非常簡單的基本動作操演,明白展示芭蕾和戲曲身段兩種東西動作訓練的美學差異: 他站在舞台中心,將舞台分為左右兩半;同時,他也將身體切為兩半,一半展跳是西方的芭蕾基本動作、另一半展示東方戲曲元素抽取出來的基本動作。同樣是往身側旁舉的手臂:手心微向前、向下45度、大拇指緊貼中指,是「芭蕾」的手;但僅僅是提肘向後翻轉90度、反扣手腕、打開虎口,就成了「戲曲身段」的手。

-

回想與回響 Echo

回想與回響 Echo《春之祭》 舞蹈的教育學

跳舞至死,斯特拉溫斯基(Igor Stravinsky)構思《春之祭》的唯一念頭。但以何種方式?最不舞蹈的方式,以芭蕾舞者最不芭蕾的一切身體可能性。於是音樂調性、節拍、節奏與重音皆不和諧且不符期待,舞者怪異顫動、跺腳、衝刺、失衡與顛狂,肢體無以名狀地開闔擺盪,在世紀初巴黎的展演中,音樂與舞蹈同時面向現代主義的最初洗禮,一場絕無僅有的盛宴,在最激突怪異的音樂中有最激突怪異的舞蹈,遠超越時代的作品引爆現場的尖銳衝突,被選為祭品的舞者恐懼、悲淒、奔突、纏綿眷戀,狂舞而死。由尼金斯基(Vaslav Nijinsky)編舞、斯特拉溫斯基作曲的《春之祭》首演(1913)像是一聲高亢的叫喊,撞開現代藝術的大門。 當年人們說:很遺憾看到像斯特拉溫斯基先生這樣的藝術家捲入這場令人不安的冒險中。60餘年後,烏帕塔舞蹈劇場的碧娜.鮑許(Pina Bausch)重啟這場冒險,以她的舞蹈語彙重編《春之祭》(1975)。舞者的腳被舞台上厚厚一層泥土揪住,往空中騰飛的天性從一開始就被抹除,在褐色的軟土層上舞者撲騰翻滾,滿身髒污,肢體的怪異收放與朝四方劇烈抖動的身體,彈跳、暴衝並急速定住,舞者一出場便被逼往失控的臨界狀態,以身體的動態在泥土上留下一痕痕印記,致敬60年前的兩位前輩毫無疑問。

-

新銳藝評 Review

新銳藝評 Review個人與群體的反覆斡旋

海德堡舞蹈劇場與舞蹈空間聯合演出的《火鳥.春之祭─異的力量》,由西班牙編舞家伊凡.沛瑞茲將斯特拉溫斯基的經典曲目《火鳥》與《春之祭》結合,以群體與個人的互動為主軸,所發展出的新詮釋。 表達、遊戲、影響 《火鳥》始於一段火鳥的獨舞,他不斷地在地板上翻滾、舒展,給人以一種慵懶自如的感覺。接著,音樂停止,火鳥一個人在台上玩起了「一二三木頭人」;隨著音樂的加入,一個夥伴加入了他的遊戲;其他3個人加入後,情況卻從和平轉為緊張,火鳥拼命想加入,卻被無視。無視既而是欺凌,其他人推搡、拉扯火鳥。下一段樂曲中,舞台又回復到火鳥一人,他的動作漸趨狂亂,又好像試圖回復到開頭的狀態中。接著,許多人步入舞台上,像是火鳥終於找到同類,火鳥向上拋起一塊布料,引得他人效倣,大家在大亮的黃光下狂歡,火鳥向前走幾步,離開了舞台。 《春之祭》之前,有一段幾分鐘的無聲,眾人在這段時間中遊戲一群不斷收拾台上的衣物、一群模仿著布料的形狀、一群模仿著其中一人等他們歸屬於一個群體中,成群行動。接著,隨著音樂開始,人群開始互動,後逐漸同化,動作趨於整齊,甚至出現口令。舞者就這樣在成群與分散、和諧與緊張之間擺盪,開始有暴力行為發生,對自已的噤聲,或是與他人的肢體衝突,大笑或者吼叫。與《火鳥》中充滿希望地向上拋衣物相對,此處人們大力地將衣物丟向地面,一切混亂又絕望。最後,一個獻祭者被選中,人們不斷拾起地上的衣物,覆蓋在他身上。他試圖甩開,又被按住;試圖逃跑,又被拉回原地。在重重衣物的覆蓋下,他緩慢地開始舞動,眾人放開了強迫他的手,圍著他或坐或站,觀看他的舞動。站在眾人面前的獻祭者動作由慢而快,在其他人的靜止、靜默中,他獨自舞動著。最後,眾人加入了獻祭者的舞蹈,在一片紅光籠罩下,齊一衝向舞台的前端,彷彿衝向未知的未來。 對群我關係的質問 對舞作的解讀,或許可以從幾個問題開始:群體於個人表達而言是增強或消弭?自我的建構有多少是來自與他人的互動?個人可能對群體產生多少影響?社會互動是個人的扮演,也是形塑。人與群體總是若即若離,對於個人而言,群體可能是傷害,亦可能帶來能量。 《火鳥》聚焦於個人,觀眾先是看

-

聚光燈下 In the Spotlight 西班牙編舞家

聚光燈下 In the Spotlight 西班牙編舞家伊凡.沛瑞茲 這一次,讓我們獻上內心恐懼為祭品

當德布西在一個朋友家聽到用鋼琴彈奏的斯特拉溫斯基最新作品的第一段,他大受震撼,並且對其中的新意感到興奮。那份新意來自遠古的深處,來自祖先的儀式、歌唱和舞蹈,同時採用了一種新的速度,應和著機器的節奏、飛機的螺旋槳,未來主義作家的詩作。 弗洛里安.伊里斯《1913意猶未盡的黃金時代》(註1) 即使我們已經離少女獻祭的世界很遠了,斯特拉溫斯基音樂中的複調和聲、不和諧聲響、獨特配器形成的怪異音色,以及不規則節奏拍型,如今人們也習以為常,不再感到驚愕冒犯、不知所措,然而自尼金斯基(Vatslav Nijinsky)版本首演至今,依然吸引一代又一代編舞家,試圖從其破格又撼魂的樂音中,探究人性如何面對規律與秩序。來自西班牙地中海岸,現居德國擔任海德堡舞蹈劇院(Dance Theatre Heidelberg)藝術總監的伊凡.沛瑞茲(Ivn Prez)正是其中之一。 從異質學習中,重返佛朗明哥 伊凡的創作歷程與身體軌跡,始終透露異質元素既衝突又互襯的關係。如同許多西班牙的習舞孩子,他在10歲時進入藝術學校學習佛朗明哥,課程並涵蓋芭蕾技巧與身體訓練,兩者差異極大:「佛朗明哥是由節奏與角色所催動的,也更重視身體和地板的關係,有種強烈霸道的原始感,一出場彷彿就在宣告『我來了』,宣示空間主權。」至於芭蕾,在伊凡眼中則是:「以理想化的動作形象超脫現實,抵抗重力,向上飛躍,以突顯身體如何能夠優雅輕巧地落地。」 就西班牙舞蹈教育體制而言,學生一開始雖會同時接受兩種訓練,但大約在12-13歲間就得選定專長。伊凡後來較投入於芭蕾,認為「芭蕾的身體技巧最困難,能讓我得到最扎實的訓練」;日後來到馬德里深造,成為西班牙第一代拿到高等教育編舞學位的舞者/編舞家。在馬德里就學期間,他接受來自古巴的艾莉西亞.阿隆索(Alicia Alonso,為古巴國家芭蕾舞團創建者)指導,對其他身體技巧也有了更多認識。 自學校理論課、舞蹈史打開眼界,19歲的伊凡接著進入荷蘭舞蹈劇院(NDT),從實習開始一路待到27歲,在此接觸到基利安(Jiř

-

看戲不忘電影

看戲不忘電影《火鳥.春之祭》 伊凡.沛瑞茲穿越今昔

伊凡.沛瑞茲從斯特拉溫斯基同時期的作品入手,探究其創作為何當時會引起觀眾的反彈與回響,若放在今日,以社會議題或是性別議題來深入探索,又會擦出什麼樣的火花?上半段他先讓台灣舞者駱宜蔚扮演「孤立」的火鳥,挑大梁的女舞者卻被群體孤立,像是為了《春之祭》中獻祭者的角色鋪陳,下半段來到《春之祭》,卻讓台灣舞者蘇冠穎扮演獻祭少女,做出了性別上的轉換,這使得兩個作品間產生關連性,同時作品的當代意義也浮顯出來,呈現出百年來人類社會的演進與轉變。

-

特別企畫 Feature 作曲家趙菁文的讀譜術

特別企畫 Feature 作曲家趙菁文的讀譜術樂譜的創作、呈現與再創作

若說音樂是一種語言,那麼最初,音樂只能以口傳心授的方式流傳。但為了幫助傳遞,書寫必然是唯一的途徑。事實上,在公元前2000年前,就已經發現了一些符號,證明了現代樂譜的前身。經過歷史的洪流,人類集體的貢獻使得今日的我們,能夠透過特定的符號,跨越時空與前人交流,閱讀他們當時縈繞內心的旋律音符。 演奏家對樂譜的解讀 「發展至今的五線譜,是一套近乎數學科學般高度精密又具有邏輯的記號!」作曲家趙菁文舉例,相較於舞蹈、戲劇領域所使用的舞譜、劇本等,即使能夠記錄,絕大多數也必須仰賴演出者或導演等人決定最後的走向。然而音樂記譜上一旦標示了音高、速度、力度、音質、小節等等,就清楚地告訴了演奏者該知道的訊息。因此沒有任何一種藝術能有這麼高的輔助力,它近乎百分之百註記在樂譜上了。 音樂創作並不像繪畫、雕刻藝術那般,創作完畢就等於作品完成,樂譜若沒有發表就沒有聲音,它需要被演奏家呈現、觀眾欣賞,才算真正完成。也因此演奏家如何解讀樂譜的符碼,就變得相當關鍵。趙菁文認為:「音樂的自我發揮詮釋空間必須要站在『理解樂譜』後才去做自我詮釋。」但她感慨,大多人讀譜只是讀在表面上,也就是樂譜「看起來」如何,導致錯誤詮釋。原因在於他們並沒有真正對樂譜的細節、時代背景及作曲家的意圖進行理解。 她舉例,斯特拉溫斯基(Igor Stravinsky)的《春之祭》(Le Sacre du Printemps),樂譜明確地標示著♩=50(四分音符為單位,拍子為每分鐘50下)的速度。但在網站上搜尋影片就可以發現,樂團跟舞團一起演出時通常比較精確,但只要樂團單獨演出,絕大多數是快很多的。趙菁文說:「演奏家常自認為這段規律重擊般的音樂是活潑熱情,然而它是詭譎、沉重、不那麼舒服的。」演奏家常以慣性來判斷,認為以往演奏過任何一種派別的樂曲,因此接下來的旋律性、點狀的音樂就如法炮製,然而「當演奏家以為的詮釋,改變了作曲家樂譜上記載的指示,就等於破壞作曲家的核心精神。任意更動內容,那就錯了!」趙菁文說。 如此一來,也許演奏家會質疑:「那麼我們表演的空間在哪裡?」殊不知,站在舞台上所還原的聲響、表情、觸鍵、音色都是演奏家的詮釋,沒有人能

-

焦點專題 Focus

大兵與魔鬼 交織音樂與寓言

二○○三年的聖誕節前夕,兩廳院的「獨奏家系列」,邀請到「台北獨奏家室內樂團」製作演出了俄國大師斯特拉溫斯基的《大兵的故事》,而在兩廳院屆滿卅周年的此時,這個製作將復刻再現樂迷眼前。《大兵的故事》特別之處,在於這是斯特拉溫斯基「仿諷」爵士樂的創作;他在讀過爵士樂樂譜後,以俄國的大兵遇上魔鬼的寓言故事,和作家拉穆茲共同創作了這部綜合「朗讀、演奏與舞蹈」,給三名演員、兩名舞者及八名音樂家(指揮與七重奏)的獨特劇場作品。

-

四界看表演 Stage Viewer

喚醒春天 喚醒現代

二○一三不只是華格納和威爾第誕生兩百周年,同時也是斯特拉溫斯基的舞劇《春之祭》Le sacre du printemps(1913)首演後的一百周年紀念。《春之祭》對廿世紀音樂發展影響之深刻,眾所皆知。而《春之祭》的音樂還可以隨著時代在人的記憶中喚起什麼樣新的生命,總是可以從它新的編舞中來一探究竟。為了慶祝一百年前這部作品的誕生,柏林邦立歌劇院(Staatsoper Berlin)特地邀請德國知名編舞家莎夏.瓦茲(Sasha Waltz)在今年重編新舞。十月廿六日,瓦茲的《春之祭》在柏林席勒劇院登場。

-

城市藝波 Cities & Arts

《春之祭》百年後相呼應 探索斯特拉溫斯基內心

適逢斯特拉溫斯基《春之祭》首演百周年,英國倫敦的沙德勒之井劇院也特地推出系列節目,當代編舞家新詮舞蹈經典,其中阿喀郎的iTMOi備受矚目,他將斯氏原作品約卅秒的元素抽出,另由三位作曲家編作新曲,企圖探索斯氏的想法和生命經驗,深掘原作中豐沛的能量背後的成因。

-

特別企畫 Feature

百年.春之祭

一九一三年五月廿九日,第一次世界大戰爆發前一年兩個月 夜晚降臨,巴黎香榭麗舍劇院內,霓裳羽衣,冠蓋雲集 觀眾席裡,人們好整以暇地談論 不知這個狄亞格列夫、舞蹈之神尼金斯基、斯特拉溫斯基合作 名喚《春之祭》的作品,會端出怎樣的驚喜以饗觀眾? 巴松管悠悠劃破寧靜 豈知這道寧靜只是序曲 古怪的旋律聲響敲醒安逸的觀眾 台上違反芭蕾美感的舞蹈動作更令他們惱火 噓聲、唾罵、互毆台下的躁動呼應著樂曲轟然的節奏 誰能料到,這場暴動將在日後成為《春之祭》傳奇的最佳註記? 經歷兩次席捲世界的大戰 革命性的《春之祭》儼然也註解了廿世紀初的人類歷史 尼金斯基後,這支有如轟炸機投射聽覺的樂曲 已成為全世界的編舞家挑戰自我重要標的 碧娜.鮑許、瑪莎.葛蘭姆、莫里斯.貝嘉、保羅.泰勒、安哲林.普雷祖卡、林懷民、黎海寧、劉鳳學、張曉雄、姚淑芬、沈偉 《春之祭》的現代舞版本不計其數,不同詮釋各自擅場 今年,這個將表演藝術推向歷史新頁、至今毫不褪色的作品滿百歲 世界各國不約而同推出《春之祭》祭的經典或新詮 台灣除了三月份碧娜.鮑許來台演出的《春之祭》外 劉鳳學也將於秋天把這場祭典再度搬上舞台 無論是瞻仰經典,思索藝術如何顛覆革新 你都沒有錯過這場百年祭禮的理由 請跟著我們進入這場春天的紙上獻祭!

-

特別企畫 Feature

經典作品.創世紀

一九一三年五月廿九日,芭蕾舞劇《春之祭》Le Sacre du Printemps首演於巴黎的香榭麗舍劇院(Thtre des Champs-lyses),前衛的音樂引發觀眾的強烈抗議,造成當時的醜聞。但這齣由斯特拉溫斯基作曲、尼金斯基編舞、洛里奇設計舞台布景、狄亞格列夫率領的俄羅斯芭蕾舞團演出的舞劇,卻未因此湮沒於歷史煙塵,反而成為後世許多編舞家挑戰的里程碑。 問世百年的《春之祭》,何為其成形的時代背景?這些關鍵人物,又如何參與此中?透過六大密碼,本刊帶領你回到經典之作的創作時空

-

特別企畫 Feature

在失敗裡復活 從死亡中綻放

舞者們身上披著深褐色粗布麻衣、肢體僵硬扭曲,不諧和的音響加上粗野又強烈的節奏以石破天驚之力猛擊《春之祭》的首演讓尋不著美感經驗的觀眾憤怒反彈,但其前所未有的管絃樂效果與和弦的組合,打破了自古以來古典音樂的框架,卻又讓它贏得日後「對西方音樂史上影響最大的五十部作品之首」「廿世紀管絃樂中最偉大的作品」等等歷史里程碑的高度禮讚。

-

特別企畫 Feature

5位編舞家 5個驚世祭典

斯特拉溫斯基的《春之祭》,為何成為後世眾多編舞家意欲挑戰的里程碑?編舞家們到底如何將之解讀,然後構築出舞作?透過對尼金斯基首演版、碧娜.鮑許版、林懷民版、黎海寧版與沈偉版這五部《春之祭》的演出呈現與動作分析,或可看出其中端倪

-

特別企畫 Feature

舞動百年祭典 全球狂熱啟動

為了向《春之祭》這個作品首演百年致意,歐美舞蹈界推出不少演出系列企畫,知名編舞家如比爾.提.瓊斯、阿喀郎、韋恩.麥奎格,知名舞團如傑佛瑞芭蕾舞團、荷蘭舞蹈劇場、貝嘉芭蕾舞團、碧娜.鮑許烏帕塔舞蹈劇場、波修瓦芭蕾舞團等均將演出相關製作,這場《春之祭》狂潮,將席捲全球舞台!

-

特別企畫 Feature

看、聽、讀 讓你離《春之祭》更近!

趕不上一九一三年的首演,讓影集與電影帶你回到百年前時空;斯特拉溫斯基親自指揮與其他大師的詮釋,讓你的聆聽超越凡俗;對斯特拉溫斯基的深入閱讀,讓你了解他如何打造出這樣驚世駭俗的世紀經典

-

特別企畫 Feature

德奧—從華格納到亨德密特 超級節慶年齊出爭鋒

從華格納、威爾第、布瑞頓、盧托斯瓦夫斯基到亨德密特,今年正是前述作曲家的誕辰或逝世特殊周年紀念,各大樂團也乘勢以他們為主題規劃樂季演出,熱鬧非凡展開慶祝,系列歌劇、現代音樂齊出,樂迷們也趁此機會聆賞以上大師難得被演出的曲目。

-

四界看表演 Stage Viewer

從「倫敦夢」到「美國夢」?

斯特拉溫斯基的英語歌劇《浪子的生命歷程》,靈感來自於英國畫家霍嘉特的系列畫作《一名浪子的生命歷程》,他把八幅畫作串連的浪子故事,轉化為三幕歌劇。而在柏林國家劇院製作的版本中,波蘭導演瓦里科夫斯基則把該歌劇導成一部「美國夢」;廿世紀以來的美國,顯然取代了十八世紀以降的倫敦。主角從一無所有,穿著白T-Shirt、牛仔褲的青年,變成暴富的、光鮮亮麗的幸運兒,不過,這齣「美國夢」不是白手起家的青年奮鬥記,而是爆發戶的自我毀滅歷程。

-

焦點專題(二) Focus 與梅湘《被遺忘的奉獻》一起震動……

「鼓動.春之祭」 「擊」動心靈的節奏

在NSO的「鼓動.春之祭」音樂會,將隨著打擊樂的起舞,推送震動人心的節奏!除了有常被並比的斯特拉溫斯基《春之祭》與梅湘《被遺忘的奉獻》,還有天才擊樂家馬丁.葛魯賓格再度來台展技,將演出安倍圭子為六根琴槌創作的《稜鏡狂想曲》及作曲家多爾曼的雙擊樂協奏曲《香料、香水、毒素》。