王墨林

-

話題追蹤 Follow-ups 兩岸三地當代表演藝術研討會紀實

誰在「消費」表演藝術!

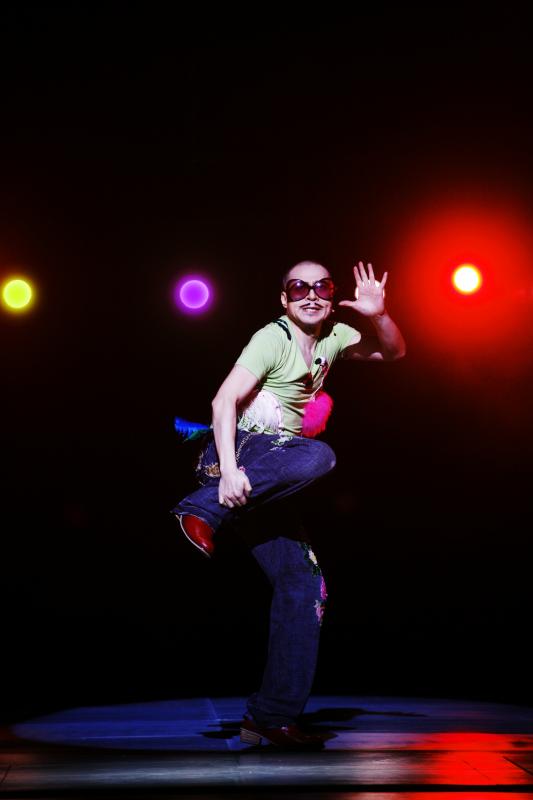

在面對「消費時代」下,兩岸三地的劇場界近年來都起了非常大的變化,除了有各種不同的戲劇形式興起之外,在演員表現、導演創作、經費成本、宣傳造勢等,各種劇場基本的結構也都產生了大幅的改變。而表演藝術工作者在面對這樣的一個劇烈變動的環境時,應該要如何自處?是要臣服於「消費時代、觀眾至上」的巨獸之下,還是要學唐吉柯德,拖著夢想之矛,與其戰鬥?

-

舞蹈 台灣的視障表演者與法國的蒙眼舞者

台法合作《鼴鼠計畫》 演出「看不見」的舞姿

此次峇思蔻麗舞團導演Anne-Marie Pascoli帶來兩名舞者,加上曾在國家劇院實驗劇場發表盲人舞蹈《靈蕊》的法籍舞蹈家愛蜜莉,與六至八名曾到東京、上海、香港演出的台灣視障表演者進行《鼴鼠計畫》工作坊。明眼舞者將從頭到尾戴上眼罩,與視障舞者一起站在相同的「黑暗」基準點跳舞

-

藝壇動態

藝壇動態藝壇動態

台北藝術節 「東方前衛」登場 由台北市文化局主辦,堂堂邁入第七屆的「台北藝術節」,今年將以「東方前衛」為主題,邀集來自國內外的表演藝術團體,巡演中山堂、紅樓劇場、大安森林公園、城市舞台等場地,讓十月台北處處充滿樂聲舞影!活動自十月一日起跑,由舞蹈家林秀偉領軍的「太古踏舞團」擔綱開幕演出,呈現結合中山堂廣場裝置藝術的舞作《奧義書》;接棒的其他國內精采節目包括:無垢舞蹈劇場的經典作品《花神祭》、匯川劇場的《逐墨》,以及由小劇場工作者所策劃近二十場的「顛覆/嗆聲實驗劇展」。 國外則有來自印度的男聲樂團、日本沖繩的民謠新唱、吐瓦的複聲喉唱,以及印尼的傳統面具樂舞等演出,帶來融合東方元素及前衛精神的多元展演面貌。詳細演出可查詢網址www.tpeart.org.tw或專線(02)5556-4815。(鄭淑瑩) DV8影像創作家湯馬斯.葛雷來台主持劇場影像工作坊 曾經擔任DV8影像創作的湯馬斯.葛雷(Thomas Gray),在英國文化協會的贊助下,於十月初來台,主持由古明伸舞團主辦「湯馬斯.葛雷劇場影像工作坊」。湯馬斯.葛雷曾獲英、美、日、德、奧等地邀約創作,形式多樣,舉凡劇場多媒體、攝影、影片裝置、舞蹈影片,都在他手中呈現驚人新樣貌。而明年將在倫敦上演舞台劇《魔戒》,他也將負責影像創作。(田國平) 2005台東都蘭山藝術節推出「聖山傳奇」 第四年舉辦的「台東都蘭山藝術節」系列活動,自十月一日起,於台東都蘭新都糖廠陸續展開。今年的主題是「聖山傳奇」,除了有由知名音樂家馬修.連恩與都蘭部落阿美族耆老共同採集古調,重新詮釋的原住民音樂會「天籟傳奇」,還有「嘻哈馬拉道」表演系列與「山海歲月」木雕創作活動等。詳情請洽台東縣文化局089-320378。(莊珮瑤) 2005台灣國際重唱藝術節 捷運、醫院趴趴唱 即日起到十月十四日止,民眾將可以在捷運等公眾場所,免費欣賞到國際級團隊的一流演出。由新合唱文化藝術基金會

-

遊藝場 ART SPECE

牯嶺街劇場風雲再起

王墨林,台灣小劇場最後一位左派實踐者,與主流、體制壁壘分明的叛逆先聲,穿梭小劇場界二十年,自八月起卻有了全新的「僱主」身分:「牯嶺街劇場」藝術總監,在與台北市文化局簽約後,他與號召而出的劇場界伙伴組成陣容堅強的經營團隊,要將牯嶺街劇場重新推上舞台發光發熱。王墨林說,「我已經快六十歲了,想把累積做小劇場的經驗傳承出去,牯嶺街將是一個總結我過去經驗的據點。」

-

印象手記NOTE OF PHOTOGRAPHER

印象手記NOTE OF PHOTOGRAPHER難以言喻,台灣Faust

《台灣Faust》行動計畫是兩年前,由日籍劇場導演櫻井大造提案發起,與台灣劇場工作者鍾喬與王墨林等合作的帳篷戲劇作品,於今年三月廿三日到廿八日,在台北文學森林公園預定地(同安街109巷紀州庵旁空地)演出。 一九九九年,櫻井率日本劇團「野戰之月」,在三重市的河岸公演了帳篷戲劇《記憶的月臺》,其後櫻井舉行了自主稽古戲劇工作坊,另外參加了秦kanoko舞蹈公演等,通過各種方式,與台灣的劇場工作者一起走到現在。 不同於在室內劇場空間的演出,帳篷戲劇参與者強調全程的參與,從搭建作為劇場的帳篷,到排練、演出、生活以致於演完拆帳篷,但創作的發生可不僅只於此。這次演出的《台灣Faust》計畫開始於二○○三年,以探索新的公共性、帳篷戲劇和民眾身體的表現可能性為計畫起點,共有超過四十位成員參與。 前後五十名台日兩國各階層人士費時兩年,企劃、排演、縫製戲服做道具、埋鍋造飯,還搞活動舞台自搭帳篷,不拿分毫贊助,選在老社區陋巷空地連演五場夜戲。 能說什麼?就一句:藝術是深層的反省形式;不接受威權的兜售和宰制。大夥兒自力更生,尋求推展生命的可能,形塑足以全然獨力反思,進而批判的能量。 夜涼如水,演員毛細孔迸設底汗水濺濕了相機鏡頭。不敢稍懈拭淨,深恐難以言語說清這齣長戲底頑強生命。

-

戲劇

噪音殺人事件

王墨林不以腥煽的內容為創作本意,強大的思想辯證企圖原本令人期待,然而劇本的結構鬆散,文本顯得貧弱,少量的台詞被大量重複又未給予應有的變化,整齣戲陷入喃喃自語的困境。

-

特別企畫(三) Feature

就是要當真正的藝術家

雖然說「眼睛是靈魂之窗」,但失去視力的視障者,並未因此放棄追尋藝術靈魂的機會,他們舞蹈、他們歌唱、他們演奏,用更敏銳的心智感應藝術之美、傳遞藝術之美,殘缺只是印記,面對人生,他們就是藝術家!

-

戲劇 發現小劇場的新點子

2004新點子劇展「戰慄」登場

在小劇場具有指標性意義的「新點子劇展」,每年入選的團隊均可被視為小劇場多元發展的樣貌取樣。今年四個入選兩廳院「新點子劇展」的團體,四個編導都不約而同推出媲美電影恐怖大師希區考克、充滿恐怖氛圍的作品,讓寂靜的實驗劇場,今年掀起詭譎的驚駭風暴。 四齣作品包括國光豫劇隊與現代劇場導演合作,強調取材傳統豫劇,融合現代音樂的聲音劇場《試妻!弒妻!》;重現老藝人丰采,賦予歌仔戲新貌的歡喜扮戲團《看不見的朋友》;河床劇團郭文泰以意象風格再現二十世紀劇場大師心靈的《羅伯.威爾森的生平時代》;以及王墨林取材自民國八十八年沸騰一時的社會新聞而創作的《軍史館殺人事件》。

-

戲劇

打開另類感官經驗的舞台之窗

當習慣以視覺畫面來主導自己情緒動作的表演指導者與視障演員工作時,幾乎都要完全推翻原來自己習慣的指導方式,實實在在地以「身體」的接觸。這樣的「第三類接觸」,不僅視障者覺得是一項人際交往的挑戰,對所謂的肢體指導者而言,更需要開放自己,信任這群即將密切合作的夥伴。

-

工作坊

拋「頭顱」、灑「熱血」?

或許是這個沿襲自德國藝術家波伊斯高喊「人人都是藝術家」動人口號的神奇魔咒使然,即使只有短短一天多的工作坊,近廿位學員結業演出的作品仍然展現了驚人的創作能量。他們之中,包括了台南、高雄、台中地區的劇場人,還有一些教師、學生等,倒是原本被期待出現的美術界,出乎意料地寥寥可數。

-

專輯(一)

專輯(一)雲門三十

人們習慣用「而立之年」, 去定位、期許一個出生了三十年的人。 一個舞團呢? 她的三十年, 不只是一個人, 而是好多好多人的很多年, 所加總起來的生命。 這一段路走來 且讓王墨林、林芳宜的文字 帶我們回憶起那些時代的氣味 或是依舊迴盪的樂音

-

座談會

文化轉型!表演藝術向前行?

作為表演藝術類的專業雜誌,在主管機關國立中正文化中心即將轉變為財團法人的前景下,《表演藝術》要如何定位自己的未來可能?於迎接十週年社慶之際,本刊特地邀請多位包括立委、文化評論者、表演藝術工作者等關心本刊的人士,進行一次深度的座談,經由大家熱烈討論,提示了本刊所必須正視的行銷通路問題,以及未來在政府BOT的大趨勢下,本刊可能面對的存續狀況。

-

表演視界

王墨林Solo作品《我的唾液》

-

專題

中生代的焦慮與觀察

不論戲劇、舞蹈、音樂或傳統戲曲的創作中堅者,對當前客觀環境的惡劣,都有同樣的感慨與擔憂;他們分別站在不同的崗位上,看護著下一批尚未立足的年輕世代,懷著不同的焦慮與期許,等候新人來取代他們的角色。

-

專題

專題爬梳台灣小劇場

台灣小劇場主體的歷史傳承究竟如何?有學者表示台灣小劇場的新頁「一切由《荷珠新配》開始」;也有人主張早在台灣戰後初期的四〇年代,就有如呂訴上所著《台灣演劇改革論》的小劇場槪念;更有人認為,所謂的現代劇場傳承,其實都很斷裂。我們首次嘗試從顯明的歷史事實中爬梳脈絡:葛羅托斯基表演訓練體系自八〇年代中期在台灣迅速發酵、演化,成為一則傳奇;而堪稱台灣小劇場「先驅者」的王墨林,數十年如一日地不斷透過小劇場形式,顚覆與批判主流體制。葛氏訓練體系内化的自我追求,相對於王墨林外顯的自我推翻,這看似毫無交集的兩者,在變與不變之間,能否為這一個世代,辯證出台灣小劇場自我存在之途?

-

專題

翻轉迭變,只問何為自我

與台灣小劇場生命結合的王墨林,外求社會的改革,而所謂葛氏訓練體系者,則傳授嚴謹的内化;前者毫無章法,鑽研槪念與現象;後者體系完整,集中内省與能量。在兩者變與不變之間,其實都在追求一個存在的源頭:自我。

-

現象視察

第六種官能的心靈接觸

視障者劉懋璋、劉懋瑩兄弟雖然是第一次參加小劇場的演出,置身在以「觀」衆為演出對象的劇場舞台上,他們對於身為演員的自覺,卻是深刻而別具哲思的。

-

特別企畫 Feature

美好的仗還會打下去

在台灣政治改革史中,劇場人一直扮演著批判者的角色,無論是由劇場直接走入政治者如李永萍,或是用戲劇直接批判政治、台灣現況的如王墨林、魏瑛娟,他們藉由參與社運表達他們的建言,正如魏瑛娟說:「沒有任何媒介比戲劇更接近、更易表達政治立場,尤其是和觀衆直接面對面的爆發力。」

-

特別企畫 Feature

專業策展!人在哪裡?

藝術節最重要的舵手、在國内卻尚處萌芽階段的「策展人」角色,是否能得到應有的專業空間,扮演藝術家、主辦單位、觀衆三方面的最佳溝通橋樑,進而將藝術節此一文化產業升級,迎接更精緻、更有競爭力的「藝術節」時代來臨?

-

戲劇

在私人夢魘與集體記憶之間的一道裂縫

九二一的震動,或許只是讓王墨林積累多年的某種不安情緒(如同地層所累積的能量),碰到釋放的缺口。要我們去面對像王墨林這樣一個人物的生命情境,其實是有點尷尬的──尤其當我們看到的是一個既放不下批判的姿態,卻又脆弱地難捨溫情與救贖希望的矛盾體。