汪其楣

-

回想與回響 Echo

回想與回響 Echo在浮光掠影中,期待更深刻的論述

對特展的期待 「劇場是千萬個折磨,換取片刻的迷人。」聶光炎先生的這句話,曾被許多報導或訪談引用。 由汪其楣教授策展,於國立臺灣大學總圖書館一樓日然廳舉辦的「聶光炎先生手稿資料特展」,也以這句話作為展覽的敘事主軸:「觀眾曾在聶老師設計的舞台和燈光中感受一切迷人,經由本次特展的手稿文圖,也讓我們親近那折磨過程中細密的專業準備」,以展示櫃和裝裱懸掛呈現聶先生的劇場設計生涯。展品內容豐富多元,包括設計相關資料(註1)、 專欄文章與相關新聞報導之剪報、演出節目單、海報、劇照,授課教學大綱與講義,聶先生的日常與工作照片。除了這些圖文資料之外,現場還有多幅摘錄聶先生話語製作的大圖輸出看板,說明他的設計理念,如「舞台設計並不僅僅設計一個背景或裝飾而已,而是要求自己得做出戲的精神」,以及工作態度與方法:「捧讀劇本時你必須讓抽象的意念逐漸成形,變成是線條、是色彩、是體積、是質感」,也有對劇場的觀點:「劇場是一個『朝生暮死』的有機體,落幕了生命就結束了」,乃至於對當代劇場生態的評論:「目前我們雖然已經發展到了有豪華『歌劇院』,堂皇『音樂廳』的時代,但是很遺憾的,表演藝術還在很稚嫩脆弱的困境裡掙扎」。 聶先生說:「我只是一個在劇場裡做設計的設計本身就是一種語言,作為一個設計者,該說的,能說的,會說的,應該就是在自己的設計裡頭」,因此作為一個劇場設計典範的回顧展,設計相關資料的展示,應是最為重要的部分,也是我的期待:如何能透過展品的歸類排比陳列,說明資料的補充,和參觀動線的規劃,引導參觀者進入聶先生的設計世界(劇場幕後),體會他如何將對劇場的愛,表現在用心刻畫的線條和色彩之中。 規劃完整的旅行或隨性漫遊? 特展策展人以副標題:「劇場幕後迷人的小旅行」,勾勒聶先生60年劇場生涯軌跡,呼應「片刻迷人」的理想,反映策展初衷與個人感性。只是,以實際觀賞經驗而論,因為展品陳列方式、空間規劃、和執行細節的諸多問題,這趟旅行卻比較像是一場方向、路線、目標都不甚明確的漫遊,走過之後,只能留下些許零星印象(如貼印在展場唯一對外窗戶

-

「劇場幕後迷人的小旅行」特展 再現舞台設計大師聶光炎經典手稿

國家文藝獎得主、知名劇場設計師聶光炎先生於2020年託付劇作家汪其楣教授,將個人的設計手稿及文圖資料捐贈予國立臺灣大學圖書館。經數年的分類梳理、編目標註,將於今(2024)年12月以「劇場幕後迷人的小旅行」為名,在國立臺灣大學圖書館展出;明年春天則會在國立臺北藝術大學關渡美術館籌辦另一特展。

-

焦點專題 Focus

樂手與樂器的相遇 訴說動人傳承

資深戲劇工作者汪其楣今年再度受朱宗慶打擊樂團之邀,編導年度音樂會,這一次她思索如何將這塊土地的人文特色,透過擊樂來溫暖人心。於是從與樂團關係密切的製樂工藝家入手,讓演奏家在舞台上表演並述說這些隱身幕後的重要人物,他們如何一代代傳承精采手藝,也與樂團成員的傳承相呼應

-

藝號人物 People 台灣第一個聾劇團編導

汪其楣 把自己「歸零」 就能創造無限

從第一次看到聾人表演就深受吸引且感動,到成立台灣第一個聾劇團,劇場編導汪其楣一路走來始終如一。她認為聾人是天生的表演家,也對表演充滿熱情,只要找適合的方法相互溝通,一樣可以在表演藝術發光發熱。常有人問她:為聾人導戲有什麼困難?汪其楣總說,忘掉專有名詞,把自己「歸零」,就能創造無限。「導演最重要的工作,不就是想辦法和所有人溝通,找出每個人的特質,讓他有所發揮。」

-

即將上場 Preview 將泰、越、菲、印四國音樂文化搬上舞台

透過鏗鏘錚琮 我們「聆聽.微笑」

國際移工來到台灣打拚多年,但我們對他們的文化又了解多少?朱宗慶打擊樂團冬季音樂會「聆聽.微笑」,與資深劇場導演汪其楣合作,將泰國、越南、菲律賓、印尼這四個國家的文化在舞台上展現,演出他們的最具代表性的傳統及當代音樂,並穿插詩文朗讀,感性詮釋出國際移工在異鄉奮鬥、生活的心情寫照。

-

藝@書

身體教會我們的事

在過度發展的社會中,我們擅長運用腦力智能因應生活,卻忘了身體的力量。透過介紹展能藝術的《歸零與無限──台灣特殊藝術金講義》與介紹雲門律動的《親子玩身體──打造孩子幸福成長的八堂課》,或可讓習於一味追求卓越的我們,學習如何更自在、更健康,如何持續將自己蓄養得更開闊而飽滿。

-

即將上場 Preview

汪其楣《謝雪紅》 映射時代女性共鳴

長期以來,因為敏感又複雜的身分背景與政治傾向,謝雪紅這個名字既神祕又禁忌;直到台灣解嚴開放之後,書寫、研究謝雪紅的書籍、文獻才一一出現。今年,多次以「台灣女性人物」為題創作的資深劇場編導汪其楣,即將把這個傳奇人物搬上舞台,以獨角戲形式演繹謝雪紅一生壯烈的革命情懷與傳奇。

-

特別企畫 Feature 創作觀察 ──戲劇篇

生態劣勢製造創作優勢 遍地開花令人驚豔

相較歐美各國、甚至大陸重要城市的定目劇巡演,或舊作重演的比例,台灣全新創作累積的成績,令人訝異,而這完全不是針對一個製作、一年表現的評論觀點足以涵括與預期。在劇場產業型態薄弱的台灣,十年累積下來,卻是打造繁花盛景:中大型劇場系列性製作的持續與票房佳績,女性創作者的多元發聲,商業性劇場的持續發展,風格化導演的轉型出擊。

-

戲劇 搬演〈我只在乎你〉、〈今夕是何夕〉背後的悲歡

汪其楣自編自演 《歌未央》重現慎芝傳奇

曾寫下近千首歌詞、打造知名歌唱節目「群星會」傳奇的音樂人慎芝,是台灣流行音樂史上的一頁傳奇,而她戲劇性般轉折的人生,更是令人感嘆。曾自編自演台灣舞蹈家蔡瑞月的資深編導汪其楣,這次再度披掛上陣,自編自演將老友慎芝的人生搬上舞台。

-

戲曲 從歷史到京劇舞台的《胡雪巖》

紅頂商人 繁華.夢.盡

京劇《胡雪巖》是一部以昔喻今的政商勾連啟示錄。編劇劉慧芬和首度跨刀傳統戲曲的現代劇場導演汪其楣,企圖在同一個舞台上展現兩個,甚至兩個以上的空間,讓觀眾在畫面對照或流轉中,毫無隔閡地瞭解左宗棠和李鴻章的互相爭鬥算計,還有胡雪巖的商業王國。

-

音樂

認識東南亞 以外勞朋友為主角

「學習他人的文化就是一種平等的對待和尊重,」戲劇學者汪其楣本著這樣的心情,與朱團合作策畫了「聆聽.微笑」音樂會,以外勞朋友為主角,演奏泰、越、菲、印這些國家的音樂,穿插台灣外籍勞工的詩文比賽的優秀作品,讓更多台灣人從音樂和充滿美感的樂器中認識他們的文化。

-

戲劇新訊

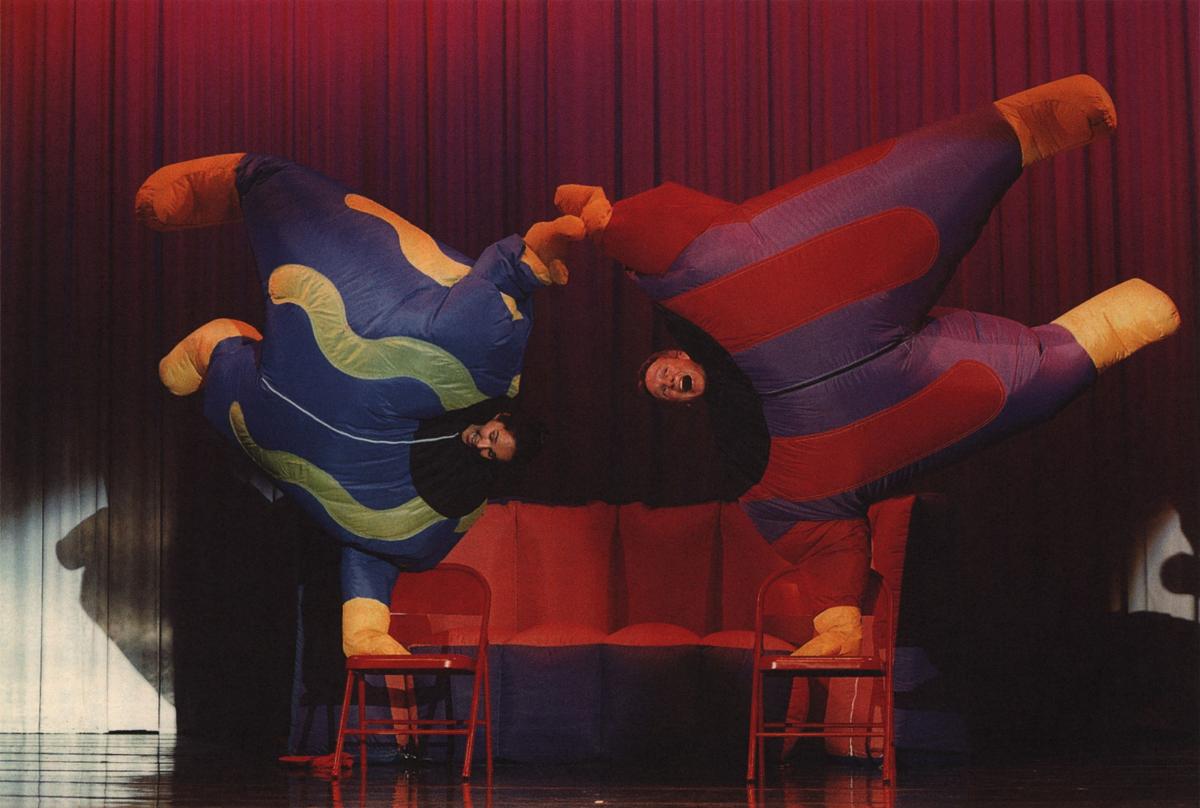

重量級美女的心情故事

三位重量級的演員,吳季娟、曾玉琴、馮乃文,分別畢業於北藝大、華岡與文化大學的戲劇科系,三名月半女子的體重不方便透露,這回在汪其楣老師的號召下,齊聚一堂,站上舞台做女主角。汪其楣很能瞭解胖子承受的社會異樣眼光與壓力,有許多來自生活中異於常人的經驗,不為人知的辛酸,一般人可能想也想不到,「月半」一族卻心有戚戚焉,也將在舞台上呈現。 這次演出不但台上噸位十足,台下也特別為「月半」一族準備舒服的坐墊與折扣,九十公斤以上就有折扣,一百五十公斤五折,兩百公斤以上則免費觀賞。(田國平)

-

藝壇動態

藝壇動態藝壇動態

第二屆「青創會」將於二月起舉行 為了讓台灣的表演藝術節目精益求精,持續培育編創人才可說是不可忽視的一環。由國家文化藝術基金會與建弘文教基金會合作舉辦的「表演藝術青年創意人才工作坊」(簡稱青創會),今年邁入第二屆,由雲門舞集藝術總監林懷民與洪建全文教基金會董事長簡靜惠擔任計畫主持人,將甄選廿五位青年藝術家參與,隨著卓明、林奕華、汪其楣、黎煥雄四位導演進行創作工作坊活動。活動預計自二月四日於國立傳統藝術中心展開,目前已截止報名,入選名單將於一月十八日公佈。(莊珮瑤) 「台灣現代戲劇暨表演影音資料庫」開張了 舞台演出稍縱即逝,只能靠影音紀錄留存,但對現在與日後的研究者來說,一個豐富而完整的表演影音資料庫,真的是不可或缺。有鑑於此,國立中央大學英文系副教授、也是創作社劇團主力編導的周慧玲,決意投入台灣現代劇場與表演的影音資料收集,歷經一年多的策劃籌備,成立了「台灣現代戲劇暨表演影音資料庫」(www.eti-tw.com)。這個資料庫已於去年十一月下旬開張,目前已取得上百筆影音資料,完成第一期的工程,大家不僅可以在此搜尋創作者或劇團資料,還能觀看劇場經典演出一分鐘;如果想看到演出全貌,請向中央大學「戲劇暨表演研究室」借閱。(莊珮瑤)

-

戲劇 我是女人,我愛做戲

翻舊戲,新女人發新聲

想了解台灣女性劇場工作者的心思與情感,「女節」是把重要的鑰匙。延伸三個臭皮匠勝過一個諸葛亮的精神,女人扶持女人,既要痛快地演,也要誠實地講述女人自己的故事。 一九九六年,女節從金山南路上的地下室pub劇場開始,彷彿某種秘密結社的革命行動,觀眾隨著口碑湧入,或坐或站,發現女人當家的劇場原來樂趣無窮、齣齣驚喜。後來,pub轉手,女人做戲的精神沒變,第二屆女節移居皇冠小劇場,成為台灣劇場界期待的風景之一。 第三屆女節,即將登場。主辦單位請來了美國著名的女性主義團體開襠褲劇團,聯合本地女性創作者,以每週兩齣戲共八個演出,溫柔覆蓋整個四月。

-

嚐鮮

第三屆女節,展現女性旺盛創作力

第三屆女節今年為共襄盛舉地慶祝第十屆皇冠藝術節,訂定「十全十、美女節」的主題。邀請美國知名的女性主義劇團「開檔褲」與六位國內女性編導,一起呈現各具特色的最新小品。

-

戲劇

打開另類感官經驗的舞台之窗

當習慣以視覺畫面來主導自己情緒動作的表演指導者與視障演員工作時,幾乎都要完全推翻原來自己習慣的指導方式,實實在在地以「身體」的接觸。這樣的「第三類接觸」,不僅視障者覺得是一項人際交往的挑戰,對所謂的肢體指導者而言,更需要開放自己,信任這群即將密切合作的夥伴。

-

專輯(二)

結合多科內涵,戲曲教育購「統整」

戲曲藝術的精緻化與高度藝術化的特性,不應該是教學上被放棄的藉口,戲曲藝術的教學無形中已經結合多樣學科的內涵,更落實了九年一貫教育中「統整教學」的概念,其與「藝術與人文」領域的課程目標是密切配合的。「表演藝術教學」這個百年教育工程大計,仍有賴教育與課程學者專家與劇場專業及學者共同合作與長期經營。

-

十週年專題

永遠的十三角關係

是遇上知音的快樂,或是愛恨交錯的糾結?創作者與評論者之間,總是有這麼一層剪不斷理還亂的關係,藉著問卷的導引,我們試著釐清這複雜的糾葛情結,發現沒有宿世怨仇,一切都是愛之深責之切。

-

專題

表演世家的開始

綜觀四十年間台灣現代劇場表演訓練,方法上大致可以分為「以排練代替訓練」和基礎練習的表演課程兩大類;前者可以說是另一種形式的「師徒制」,以劇場中的表演及導演經驗作為訓練的主軸,後者則著重於模仿東西方表演訓練方法中,對於肢體、語言等表演元素的開發與加強,同時借用不同表演領域的訓練素材和觀念,企圖摸索出表演訓練的可能方向。

-

追憶與悼念 In Memoriam

春風化雨育英才

台灣京劇藝術教育,能依政策而具體落實,對京劇文化的提升,功不可沒!而梁秀娟正是其中堅實的媒介,透過她的奉獻與帶動,才使得戲曲教育,進入高級學府殿堂。 一位不在舞台上演出的「演員」,卻對台灣的京劇藝術的傳承與推展,有著無與倫比的影響。