吴岳霖

《PAR表演艺术》特约编辑、剧评人、戏剧顾问与国立清华大学兼任讲师,曾任表演艺术评论台执行编辑。希望自己的文字里能够有光,还有温度。

-

艺号人物 People 台南人剧团艺术总监、剧场导演

艺号人物 People 台南人剧团艺术总监、剧场导演吕柏伸 创作与教学共振 见证不同阶段的戏剧之路(上)

「如果我们对外征求艺术总监,你觉得会有人来应征吗?」身为台南人剧团艺术总监的吕柏伸话锋一转,提出这个疑问。 真的,是个问句。 「没有人做过这个事情吧?我一直很想,但怕大家觉得我在开玩笑。」吕柏伸说得颇严肃,也坦然地说:「我现在眼睛不好,不过演员们反而觉得我好像听力变好了。」看似失之东隅,收之桑榆,也看似云淡风轻,却难掩在年纪增长之时,更代表他已在这个职位超过20年。 比剧团艺术总监更久的是,他在大专院校任职的时间,从兼任到专任于国立中山大学、国立台湾大学。创作与教学,两条生命轨迹彼此交叠,似乎构成「吕柏伸」,同时也见证他在不同阶段的自己。

-

艺号人物 People 台南人剧团艺术总监、剧场导演

艺号人物 People 台南人剧团艺术总监、剧场导演吕柏伸 创作与教学共振 见证不同阶段的戏剧之路(下)

「戏剧创作、或艺术创作这件事情,经验传承是很重要的。」吕柏伸或许在剧团与学院担任不同角色,但两者有明显交会。但现在的他,似乎更强调的是「陪伴」,「看学生创作时,就是给意见,陪伴他们。」他也说这是自己面对学生的不同阶段,「以前比较看不开,对他们的要求很严厉,但这几年已不是这样,有时候觉得不是你选择剧场,而是剧场有没有选择你?」而吕柏伸认为,不是非得做剧场不可,很多学生未来有不同出路,「戏剧训练不一定是人才培训,而是在训练他们像是如何跟人合作之类的这些事情。」(注1) 另一个角度则是在剧团里头提供新一代创作者接轨实务的空间。 比较久之前的案例,是在中山大学时期,让黄建豪加入《K24》,成为他表演经验快速累积的关键(注2);另外像是即将于台南人剧团版《服妖之鉴》中饰演许湘君的演员陈映亘,就是参与台大戏剧学系2023学期制作《服妖之舰》后,被挖掘的新生代演员,吕柏伸说:「她今年刚毕业,让她可以跟崔台镐、杨迦恩等这些成熟演员一起工作,进步绝对是比在学校来得快很多。」还有与青年导演、编剧的合作,也间接改变了台南人剧团本身的创作轨迹。

-

聚光灯下 In the Spotlight 演员

聚光灯下 In the Spotlight 演员黄建豪 不是那么「成功」,还是继续「嚎哮」

大学就读国立中山大学剧场艺术学系,研究所毕业于国立台北艺术大学剧场艺术创作研究所表演组,然后在研究所阶段与同学创立剧团,持续创作超过10年。近期成立公司,并参与不同剧场类型、剧团的演出。这是「嚎哮排演」团长黄建豪的剧场履历。 很顺畅,且理所当然。 这么说的时候,略显慵懒姿态的黄建豪放下手上正在吃蛋饼的筷子,摇摇手,「才没有,我研究所念了7年。」每次休学时都觉得自己应该不会念完了,「我都在说服自己,那张纸根本不重要。人家会做的梦是那种『醒来觉得自己还在当兵』的梦,我做的是『醒来发现我没有拿到毕业证书』的梦。」话锋一转,他感谢起徐亚湘老师。一直毕不了业,其实是卡在黄建豪过于脆弱的戏剧理论,没办法通过必修课程,直到徐亚湘老师开设的台湾戏剧相关研究专题,让他意外发现亲戚曾制作台语广播剧,于是到国家图书馆翻找报章杂志,做成报告。「其实不大像报告,更像精美的寻宝故事。」或许看到黄建豪的认真,徐亚湘老师让他过了关。 履历上的洋洋洒洒,似乎不那么理所当然地成功与顺利。

-

聚光灯下 In the Spotlight 编剧、导演

聚光灯下 In the Spotlight 编剧、导演叶志伟 无家者的探索与存在

今年的传艺金曲奖典礼,颁发「最佳编剧奖」时,从颁奖人口中说出「叶志伟」这个名字。少有时刻穿著西装、白衬衫的他走上台,先是感谢,但接下来的一句话是:「老实说,我从今天一入场,一直觉得自己走错棚。」以布袋戏作品《豆花公剧场版拍断手骨颠倒勇》拿下奖项的他,从事现代剧场工作超过20年,而获奖作品是他第2部台语布袋戏剧本。 「最后我想要说,我是一个北港人,我从小在妈祖庙前、菜市场长大」这是叶志伟致词的最后一段,接下来要说的,则是关于他的成长、关于台语,更关于这个做现代剧场、编导传统戏曲、写影视剧本的叶志伟,此时此刻身在何处。

-

艺次元曼波 HEART to HEART

艺次元曼波 HEART to HEART毫无保留地去完成这件事:我们在金枝演社的日子(上)

1993年,由「二哥」王荣裕创立的剧团金枝演社,汲取「胡撇仔戏」的养分,发展出风格化的表演美学、台湾在地的语言能量与文化内容;同时,更是极少数培养专职演员的现代剧团。团内的资深演员李允中自2000年入团、施冬麟隔(2001)年入团,再加上稍晚入团的曾铧萱,至今都仍维持团员身分,甚至是人生迄今只加入过金枝演社。因此,我们将从他们开始接触现代剧场的那个时间点开始,细数李允中、施冬麟与曾铧萱3位资深团员在金枝演社的这些日子。

-

艺次元曼波 HEART to HEART

艺次元曼波 HEART to HEART毫无保留地去完成这件事:我们在金枝演社的日子(下)

Q:3位的母语都是台语吗?在金枝学习台语、演出台语剧,对你们而言的意义又是什么? 施:我们家以前会有3种语言,国语、四川话跟台语,但台语比例很低。在金枝发展到后来,我对台语的认同开始出现。 李:金枝一直很注重台湾本土发生的事情,所以我们的核心是都是从那些东西去发展的。因为在这个团,才发现原来台湾有这件事情,因为这出戏要做功课,才开始对台湾这块土地有愈来愈多认识。 现在二哥也开始鼓励我做一些自己的创作,我就会很明确表达自己的创作一定是全台语的没有为什么,这就是我的坚持。 我们这年纪的小孩都一样。家里父母都讲台语,但对我们都会说国语,因为他们认为台语就是没水准,希望小孩不要因为语言被歧视。像我以前真的被我同学伤到过,但他其实是无意的。因为本来会讲台语的人,讲国语的卷舌音就会发不好,然后有次我就有个音没有卷舌,同学就说我头发都自然卷,但讲话却不会卷,其实我是蛮受伤的,但我们是好朋友,那时候就笑一笑。 施:我自己后来到了近10年,开始意识到台语的意义。 以前在演戏的时候,我会把自己放在艺术本位,是为了艺术服务,但后来我发现戏剧不应该是纯艺术,因为戏剧要发声、要讲话,怎么去设定故事内容、背景,怎么去设定角色,其实都是一种「政治」。 后来觉得自己开始想要去认真著墨台语,有两个原因。 一、我觉得台语是个很「戏剧性」的语言,比我们现行的国语,有更多层次变化。 二、从国语里面找不到的那种力量跟活力,我在台语里面找到。后来会觉得,如果我把台语当成是个可以去深入的目标,我好像找到了一个「落点」以前是纯艺术,是悬挂在空中的,可是学习台语、认识台语,透过台语去认识台湾的事情的时候,我就可以稳稳地踩下来。 曾:我阿公、阿婆是客家人,妈妈是台语,可是他们不会跟小朋友讲台语。我现在仔细想想,其实我从小跟阿公、阿婆住一起,所以我小时候听到的客语比较多。可是他们在我国小时都过世了,所

-

戏曲 切.格瓦拉留下的那只「手」

义兴阁《英雄制造》 重组自己的英雄

「所谓的英雄,或者是所谓的『被崇拜的人物』,好像不能是成功的。」义兴阁掌中剧团主演王凯生这么说:「不能成功,革命才会延续下去,他也才有可能会被视为一个有血有泪的英雄。」 这句话,恰恰回应了今(2025)年由国立传统艺术中心主办之「戏曲梦工场」的策展主题「乙巳革命」中的「革命」一词。 于是,义兴阁掌中剧团决定从古巴革命核心人物之一的切.格瓦拉(Ernesto "Che" Guevara)入手;但身为一个充满叛逆灵魂与中二精神的「摇滚」布袋戏团,义兴阁掌中剧团并不打算循著之前《GG冒险野郎》(改编自西班牙作家赛万提斯的经典著作《唐吉诃德》)的成功转译经验,仅把切.格瓦拉与他著名的回忆录《摩托车日记》(Diarios de motocicleta)作为取材灵感,重点则放在切.格瓦拉「成为英雄」的「制造」过程,也就是剧名英雄制造。

-

戏曲 五年级歌仔戏天王天后齐聚

戏曲 五年级歌仔戏天王天后齐聚《爱。相随?》 重现「爱」的多种可能

国立传统艺术中心于去(2024)年推出「歌仔戏旗舰展演补助计划」,鼓励歌仔戏团队制作精致剧场作品,透过节目制作达成维护传统经典、衔接当代创意、探索未来趋势等目标,可以说是历来最具规模的歌仔戏制作补助计划。首部作品《爱。相随?》由财团法人廖琼枝歌仔戏文教基金会制作,将于今(2025)年七夕情人节正式首演。 《爱。相随?》的旗舰规格不只体现在演出时长,分成3天、4个场次才完成整个故事,同时也集结了台湾不同剧团、不同地区的「五年级」歌仔戏天王、天后,如许亚芬、郭春美、陈昭香、张秀琴、庄金梅、石惠君等演员,出演不同场次的重要角色,寄托了创作团队对于歌仔戏浓浓的爱,相随在作品里头。

-

聚光灯下 In the Spotlight 演员

聚光灯下 In the Spotlight 演员鲍奕安 简单地成为一名演员就好

许多人认识演员鲍奕安,应该是因为《新社员》。 这部由再拒剧团、前叛逆男子共同制作的音乐剧,在台湾尚无音乐剧热潮、2.5次元戏剧也尚未流行的2014年,以「台湾首部BL摇滚音乐剧」为名掀起炫风。而鲍奕安在剧中饰演就读高中二年级的主唱小安,文弱且天然呆的气质,不只开启剧中的恋爱效应,也触动观众对青春、热血的各种想像。 「(《新社员》)的确让很多人认识我。」鲍奕安说:「不只是演员、或是剧组的里程碑,而是台湾剧场史上一个蛮重要的演出。」他强调,并不是说《新社员》多伟大,「而是打开了某扇门,让更多人愿意进到剧场,让整个剧场的观众开始有些变化。因为这个演出,大家开始知道剧场很好玩喔!」 从大学就加入剧场演出的他,早就记不得演过多少戏了,穿梭于大小剧场、沉浸式演出、商业表演、影视作品等,20年左右的光景仿若用好多角色堆叠出鲍奕安现在的模样。

-

聚光灯下 In the Spotlight 音乐剧作曲╱编曲家

聚光灯下 In the Spotlight 音乐剧作曲╱编曲家张清彦 打破已知,每件事情都是好玩的

「好有趣喔!」这大概是张清彦提及音乐、音乐剧时最常的反应。 他可以说是目前台湾音乐剧圈里最活跃的作曲家之一。工作叠合兴趣,但他未有倦怠,兴奋地分享每出音乐剧作曲的差异。他说起唱歌集音乐剧场《以为是BL结果是BFF》:「这个制作好年轻!提醒我,玩心真的好重要!」还不到30岁的他再次投射到自己的高中生活,那种悸动、那种烦恼在音乐与生命里蠢蠢欲动。相较于这类快歌,去(2024)年底刚完成读剧的《爬上顶楼看月亮》,是少数内敛且阴柔的作品,「哇!原来我也可以这样!有些突破是开心的。」而协助嚎哮排演完成的《别叫我成功:艺术界归来的儿子》,则是融入了张清彦喜爱的饶舌音乐,在3、4年的发展时间里产生很多有机讨论。 与其说张清彦供给了「音乐剧」里很重要的「音乐」,他也在成长过程中,因为音乐剧与音乐反复确认了自己的喜好,让有趣的事情持续在身边发生。

-

戏曲 让「青世代」发光

戏曲 让「青世代」发光一心戏剧团《双身》 用性别议题书写亲情课题

国立传统艺术中心于去(2024)年推出【出角歌仔青世代】新编制作补助计划,规定送选作品的编剧或导演至少1人、主要演员2人的年龄须在40岁以下,借此鼓励青年艺术家投入歌仔戏创作。经历将近一年的发展,以及传艺中心规划的创作陪伴,陆续于今(2025)年5月至6月间首演。其中,由一心戏剧团带来的《双身》可说是极具代表性的案例。 《双身》不仅由一心戏剧团主力培养的青年演员柯进龙执导,让林冠妃、翟珞安、陈韡慈等青年演员领衔主演,更大胆采用了尚在就读研究所、甫20多岁的年轻创作者黄广宇首部歌仔戏剧本。而这部探讨性别议题的作品,更是一心戏剧团继《断袖》之后,再度切入相关主题,并尝试进一步深掘,找寻下一个世代的观众。

-

戏剧 让故事继续漂流

戏剧 让故事继续漂流《乘上未知漂流去》 透过「沉浸」体验时代下的困境

二律悖反协作体的《乘上未知漂流去》以演员姸青的外婆刘华英为故事取材出生于中国广东的她,登上开往马来西亚的船,前往南洋寻求工作机会;却是踏向一场未知的骗局,像是被「贩卖」,嫁给一位素未谋面的男人。看似属于刘华英的个人经历,其实牵涉到家族的构成,甚至是整个国家、时代、文化的塑造。 导演李匀说:「这个作品有很大量的手法跟表现方式会跟声音的风景有关,我们会用很多『拟声』去想像、去呈现那些场景。」而演员姸青将以独角戏的方式,或许扮演、或是讲述,配合声音、影像与文字的沉浸设计,重新讲述那段「未完的过去」。

-

焦点人物 印尼操偶师、甘美朗音乐家

焦点人物 印尼操偶师、甘美朗音乐家孙德裘 「跨文化」之下,追寻同源的偶戏本质

日前首演的《一个皇帝在南洋》,以「六度下西洋的三保太监郑和,在南洋国度『满者伯夷』寻找建文帝朱允炆与传国玉玺的过程」为情节线,并且运用建文帝、郑和、马欢(船队翻译)3人的视角,反复切换来进行讲述;另外,还有印度史诗《摩诃婆罗多》中的俱卢族和般度族战争,以及印度教湿婆神的创世神话,这两条故事线同时交织于作品之中。 除故事线的多线交错与并行之外,《一个皇帝在南洋》不只是将主角与故事带到了南洋,更让台湾布袋戏与爪哇杖头傀儡、皮影戏与画卷戏彼此结合,同时将甘美朗音乐带到现场,与布袋戏后场音乐共谱旋律,呈现出台湾与印尼共创的「跨文化展演」。 导演陈昶旭在创作过程中,就曾前往印尼进行田野调查,并亲身感受文化、艺术等方面的差异;其中,剧本可以说是全剧发展最久的环节,尝试将两种形式、艺术文化运用故事的方式达到有效的连结。而来自印尼的孙德裘(K.R.A.Tejo Bagus Sunaryo, S.Sn.,M.A,后简称Bagus Sunaryo)可以说是《一个皇帝在南洋》重要的灵魂人物,启动了故事与形式的想像。

-

聚光灯下 In the Spotlight 歌仔戏演员

聚光灯下 In the Spotlight 歌仔戏演员郑紫云 执著爱戏的她,向往著无可定义的自由

现为自由演员的郑紫云,在去(2024)年走上传艺金曲奖的颁奖台,拿下「最佳青年演员奖」这个一生只能拿一次的奖项。 从那个时刻开始,她想:「我对每部作品出现了责任感跟使命感,我做的这个作品,年轻人无意间看到,会留下印象吗?会不会像我当年那样,看了一眼之后就爱上?」没有任何家学渊源的她,认为这个责任感是想把自己对歌仔戏的爱,用不同方式传递给更多人。所以,她不只是演员,更在去年年底与朋友开创系服工作室,想让更多民众体验戏服穿搭,也拍摄短影音、录制Podcast,用属于他们的方法去吸引更多人接触歌仔戏。 如此向往、也如此不窠臼于传统的她,其实是因为人生里的3出戏,确定了在歌仔戏里头的自己。

-

戏剧 开发「盗火风格」的音乐剧

《One Two Punch 痛感一击》 摇滚出女拳击手的内在成长

近年原创音乐剧在台湾蔚为风潮,有别于过往常见的百老汇音乐剧来台巡演、或是IP授权演出,台湾团队陆续开发出属于在地语言、题材的音乐剧作品,而不同剧团也逐渐拥有自身的风格与特色。 首度挑战音乐剧的盗火剧团,经历了两年左右的酝酿与发展,先是获得广艺基金会第5届「表演艺术金创奖」银奖的肯定,并于去(2024)年底发表「半场读剧音乐会」,广纳各方意见后,才于今(2025)年5月底正式演出《One Two Punch 痛感一击》(后简称《痛感一击》)。不过,在颇受好评且独具特色的「悬疑三部曲」之后,属于盗火剧团的第一部音乐剧会有怎样的面貌呢?

-

聚光灯下 In the Spotlight 演员

聚光灯下 In the Spotlight 演员廖原庆 表演,是他选择做一辈子的事

廖原庆的身分是多样的,就如我们熟悉「部分的他」是一位演员,得扮演不同角色。 他与梁皓岚主持的Podcast节目「善岚庆女」已迈入第6季,有不同领域的听众因声音认识这名剧场演员。近期作品《上梁_下工后的修罗场》(后简称《上梁》),他同时是编剧与演员;不过,编导经验其实来得更早,是娩娩工作室《米蒂亚:一则台湾新闻》,而这更源于他的另一个身分高中表演艺术老师,因为此作最初是他协助学生创作的。此时的廖原庆,又指了指挂在墙上、即将演出的《骚动之川》海报,笑说主视觉是由他设计的。 这些事情多半环绕著「剧场」,所以廖原庆说他从研究所开始,就把自己定义为「剧场工作者」,不打算被其中一种状态绑住,只要「做这些事情的时候,可以看见一个比较舒服的自己」。 「我在我的自由里面稳定的发展。」廖原庆这么说。「自由」与「稳定」两个看似矛盾的字眼,在他的剧场生活里实践。

-

戏曲 《镖客》之后,睽违两年推出武侠续集

戏曲 《镖客》之后,睽违两年推出武侠续集台湾豫剧团《锦衣》 再写「复仇」新篇章

台湾豫剧团于2023年推出70周年团庆大戏《镖客》,借用镖局广纳与聚集各方人才的形象,既暗喻又明示了台湾豫剧团这70年来的景况,以及剧团、豫剧本身的豪爽气质;同时,也在庆祝创团70周年的欢快里,开启了编剧刘建帼建构的「武侠世界」。在《镖客》剧末,采取了戏曲、乃至于现代剧场少见的「预告片」形式,提示了剧中人物骆成有即将开展的新情节,于是《镖客》的故事结束,但这个武侠世界并未落幕。 只是,距离预告将近两年后的2025年,台湾豫剧团才终于推出了《锦衣》,作为这个系列的续集。

-

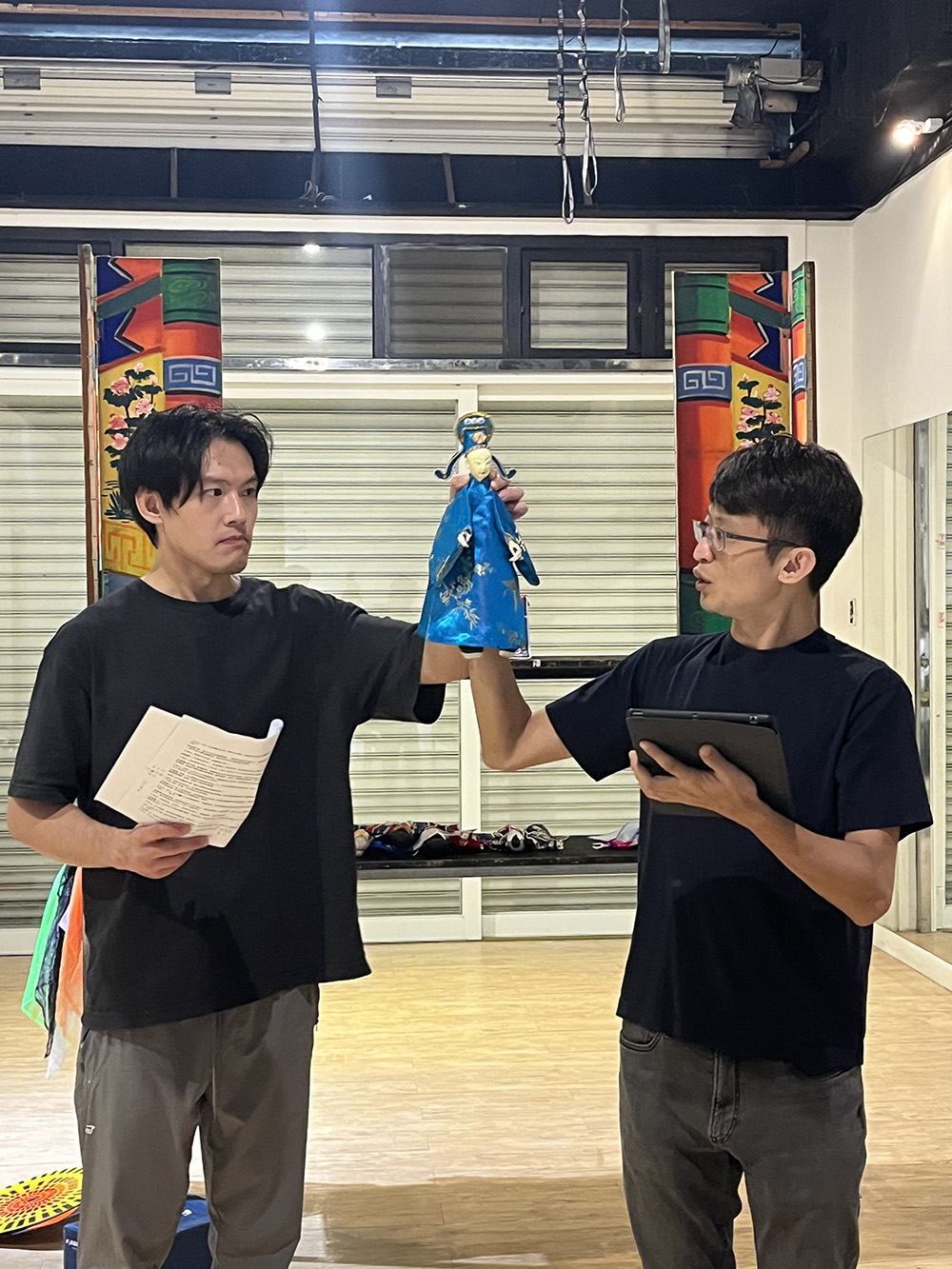

聚光灯下 In the Spotlight 布袋戏主演

聚光灯下 In the Spotlight 布袋戏主演吴声杰 闯进不孤独的布袋戏「武林」

布袋戏演师仰赖的是「操偶」与「口白」的技艺。操偶是让戏偶能有动起来的生命,口白则赋予戏偶声音,而剧中男男女女、老老少少的声线也往往由同一位主演担纲。不过,演师多数时候藏在戏台后头。但随著现代剧场的介入,演师的「现身」成为全新课题,也是多数布袋戏团陆续尝试的创作方法。其中,台北木偶剧团大概在2019年前后开始有此尝试,借此去找寻人与偶间的共鸣,以及两者存在于舞台的平衡。 身为台北木偶剧团主演之一的吴声杰,不只是从戏台里头走向舞台前方,被喜爱看布袋戏孩子们称为「猴子哥哥」;他更是在大学之后才接触布袋戏,进而从一名二胡演奏者,闯进布袋戏这片「武林」,随著无数位门派宗师、或民间高人,持续进化成现在的青年好手。

-

特别企画 Feature

特别企画 Feature从「奇情与怪诞的警世」到「内心与社会的探索」:犯罪纪实改编戏剧的内涵转变

犯罪事件的纪实改编,一直是戏剧的重要取材。 若要追溯,无论东西戏剧都可见数千年以上的案例,只是较难辨认事件本身的真实性与来源、剧作家的取用管道与意图等,因此无法准确梳理脉络。其中,事件本身的杜撰、口传过程的失准等都难以辨认「真实」与「虚构」的界线。直至报刊杂志兴起后,才有彼此参照的可能。以台湾为例,在大正15年(1926年)台南运河完工后,发生不少男女因感情问题投河自杀的事件,被记录于《台南新报》和《台湾日日新报》中;后续在1930年代,便已有歌仔戏以此为题进行改编,以口白为主,穿时装,再加上当时的流行歌曲,近似电视8点档。当时一定要唱的曲子是〈运河悲情曲〉、〈运河哭〉,后来也成为歌仔戏中的流行曲调。二战之后,亦有电影出现。这类创作陆续出现于歌仔戏「时事剧」,在1930年代内台商业剧场兴盛时期同步兴盛,时事新闻往往在发生当天就被演出。 取材社会事件,多半带有噱头成分,能与观众产生有效的共鸣,于是故事内容也重在「奇情」、「怪诞」,甚至多半带有腥膻色成分。 1979年,台湾电视史出现了第一部警匪电视剧《天眼》,以单元剧方式呈现。虽无法完全确认其中改编自真实案例的比例,但在每集故事剧末作结时,都会安排评论人金培凯讲出固定台词「老天有眼,可以明察秋毫」,明显有劝诫观众不可作恶的意图。并在中期后,《天眼》会于各集播出后增设单元〈天眼追踪〉,公布重大刑案的通缉犯照片与资料,呼吁民众提供破案线索。因此,背后的企图愈见明确,且连动真实与虚构间的呼应关系,而以「劝世」与「警世」为目的。 其他如《台湾灵异事件》、《蓝色蜘蛛网》、《玫瑰瞳铃眼》、《台湾奇案》等单元剧都在1990年代红极一时,其中担任单元剧主持人、或引言人的盛竹如、郭美珠等生产出不少金句,其功能多半延续了《天眼》中的金培凯角色,同时也略带传统「念歌」的特色(后来的电影《血观音》直接邀请杨秀卿表演念歌,更突显与借用其劝世功能)。

-

戏曲 不求为汪精卫翻案

戏曲 不求为汪精卫翻案「武」「舞」交织抒情美学 《精卫》重新理解争议人物

革命者?政治家?国贼? 这是汉学研究者杨治宜在《汪精卫与中国的黑暗时代:诗歌.历史.记忆》一书中的3个章节,其实也是历史人物汪精卫的3个人生阶段与定位。 由于历史往往是「胜利者」、「当权者」的立场,而汪精卫在1940年在(当时的入侵者)日本的支持下成立政府,让「汉奸」、「国贼」成为他在教科书中被一笔带过的形象。但杨治宜重新梳理了历史与事件,也包含汪精卫书写的诗歌,用史学、诗学、记忆学3种方法论来解读他的争议性,甚至是回应该时代。这本书的出版,也让国光剧团艺术总监王安祈在行过书店橱窗时,意外见著,因而发展出《精卫》这部舞剧。 跨界舞剧,借此表现人物的内心幽微 《精卫》的起点是「舞剧」。 去(2024)年3月国光剧团春季公演,书法家董阳孜看到武生李家德在《长坂坡、汉津口》与《挑滑车》里的扎靠表演后,认为这样的武功不能只被戏曲圈欣赏,向国光剧团提议「跨界」合作,特别提到现代舞,以及已在国际间享有名气的翃舞制作;同时,介绍了李家德与编舞家赖翃中交流,并希望发展出舞剧作品。 乐见其成的王安祈,本想用《霸王别姬》作为文本,「让李家德京剧的唱念做打,加上现代舞者这两套语汇、两套身体一起碰撞出火花。」不过她随即打翻自己的念头,认为用现成的剧本与表演,套入跨界元素,是对舞者的不敬。王安祈认为:「对于跨界,我都很谨慎,先打好几个问号。我就在想,要跟现代舞跨界,这个人物、或是他的题材是非常内心的、非常幽微的,甚至这个主角自己都未必能回答得很精确。」这样的内心状态才能运用现代舞进行更为抽象的表述。 不过,当时的王安祈仍没找到最合适的题材,直至同年7月看到杨治宜的新书,让她灵光一闪,「汪精卫在乱世中的抉择,自己都说不清,我觉得他是个内心复杂、幽微到极点的人物。」人物决定后,这本书成为《精卫》最主要的参考书,而王安祈也发现自己的先生其实收藏了很多汪精卫的书,「我觉得在冥冥中召唤出了这个人物。」 从书籍里,从历史里,王安祈翻找出了汪精卫,只是如何改编、是否翻案又是下一道难题。