魏乐富70生日钢琴独奏会

2024/9/11 19:30

台北 国家音乐厅

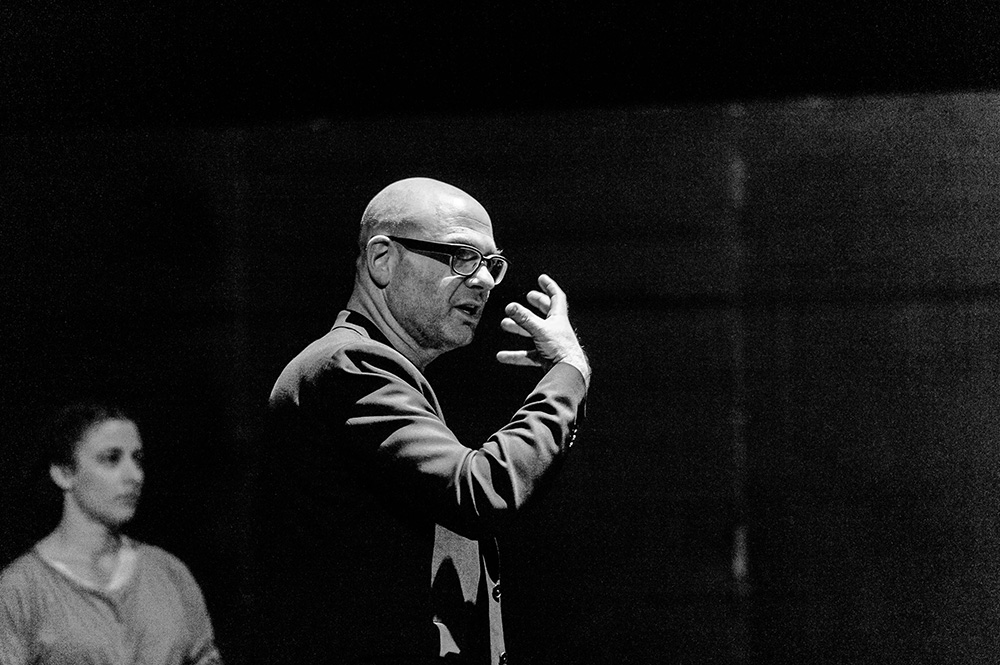

时隔10年再访魏乐富(编按),令人惊讶的是,虽然将届70,他身上却看不到太多岁月留下的痕迹,不仅容颜变化不多,就连那份童心未泯也依然如故。闲话生活时,他既率性又认真;讨论专业时,严肃中也不失幽默。动与静之间,自在而从容。

退休后的魏乐富,生活依然充实精采。练琴之余,他喜欢漫无目的地散步,在每个十字路口,让红绿灯来决定他的去路:红灯就左转,绿灯就右转,看看今日的行脚能带来什么样的惊喜或礼物?!他也喜欢骑著自行车去探险,迳自沿著山路或河岸前行,几次来回后发现,原来许多的老街都座落在河流的旁边,那便是一座城市「文明的开始」;新近,他更在盛夏7月的仙迹岩,偶遇了一大片的流萤!完全颠覆了「萤火虫只在5月出现」的说法。这种生活中的偶然与惊喜,让魏乐富备觉享受,他说:「生命之所以会感到无聊,纯粹是因为人不能以诗意的眼光来看这个世界!」

以朗诵与钢琴创作表达内心感动

提到「以诗意的眼光来看世界」,便会让人联想到他的《暗夜的螃蟹》(2019)。这是一个结合诗文朗诵与钢琴演奏的创作,一个关于二二八遗孤转念并获得新生的故事。魏乐富说,这个作品的灵感,来自他在二二八纪念馆中读到的一则真实故事:一位在二二八事件中失去丈夫的外省籍妇人,原本要带著4个孩子走上绝路,最后却因为孩子的一句童言童语,转了心念,决定带著孩子坚强地活下去。

魏乐富早前因帮忙NSO 彩排荀贝格的《华沙幸存者》,进而接触到了朗诵结合演奏的表演形式,并觉得它相当迷人。于是,自己开始尝试演出此类型的作品,比如舒曼的《荒野的男孩》(Der Heideknabe)。诗文朗诵时的高低抑扬,再配合钢琴声响的情境烘托,形成了一种极具戏剧张力的「叙事」。台上的朗诵者犹如一位音乐说书人,时而阴沉、时而激昂地介绍著故事,让台下的观众宛如搭云霄飞车般身历其境。自从在二二八纪念馆中看到史料,魏乐富便想,荀贝格为战火余生的犹太人写下了一部《华沙幸存者》,或许,他也可以用类似的形式,为台湾的二二八故事留下点什么?于是,他将这个真人真事进行了改编,并用不同的角色和分景来铺陈叙事。碍于中文并非是他的母语,无法掌握到位,所以他选用英语来创作(有趣的是,他也并未选用德文)。文词虽是以散文形式写成,但在节奏与韵律上尽可能地贴近诗的格律。另外在音乐上,他也运用了「主导动机」来象征与提示人物或场景,一部关于二二八的作品《暗夜的螃蟹》从而诞生。魏乐富说:「抚平历史伤痛的方式,不是避而不谈,而是真诚面对。」创作《暗夜的螃蟹》的初衷,并不是要志记仇恨,而是想要借由这个故事来提醒世人,记取教训并努力让这类的悲剧永不再发生。

魏乐富

德裔钢琴家、作家。出生于德国布蓝什外格(Braunschweig)。拥有德国汉诺威音乐院演奏家文凭(1978),并为美国纽约曼哈顿音乐院演奏博士 (1987)。先后任教于东吴大学、国立台北艺术大学音乐系(至2020退休)。1990年与夫人叶绿娜同获国家文艺奖,为首位获此殊荣的外籍人士。2018年正式取得台湾身分证,归化为中华民国国籍。代表作品:双钢琴曲《青春舞曲》(1999,改编)、音乐剧《小红帽与大黑琴》(1994)、文学创作《福尔摩沙真实与虚构》(2011)、写给诗歌朗诵与钢琴《暗夜的螃蟹》(2019)。