2023 NTT Arts NOVA亞維儂藝術節╳提亞戈.羅提吉斯《櫻桃園》

2023/3/10 19:30

2023/3/11~12 14:30

臺中國家歌劇院大劇院

2023TIFA 提亞戈・羅提吉斯✕日內瓦劇院《不可能的邊界》

2023/3/17~18 19:30

2023/3/19 14:30

台北 國家戲劇院

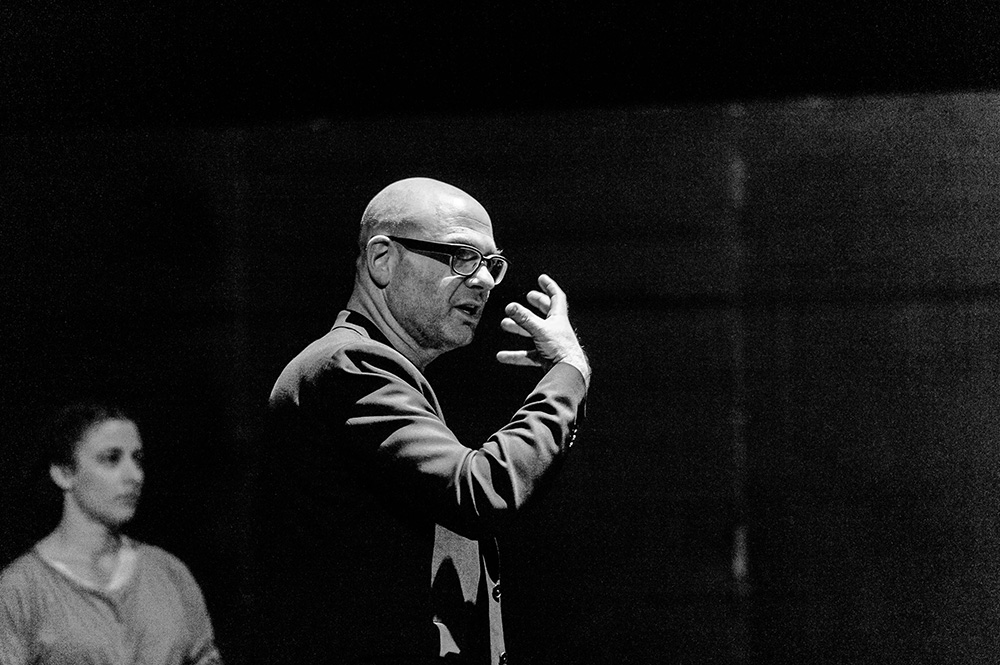

從表演到編導、從獨立劇場人到國立劇院總監、從不被看好的戲劇系學生到驚艷歐陸劇壇的創作者,葡萄牙導演暨劇作家提亞戈.羅提吉斯(Tiago Rodrigues)以豐富的藝術涵養、謙虛的親民態度、前瞻的文化願景,征服法國藝文界,成為亞維儂藝術節76年來首位外國總監。

羅提吉斯透過絲絲入扣的感性筆觸,重新喚起經典文學的當代靈魂,也用鞭辟入裡的理性思維,映照現實世界的苦難。他跳脫以導演觀點為主導的舞台詮釋,反而引導演員發展集體創作。透過本次專訪,將更深入了解他兩齣截然不同的作品——《櫻桃園》(La Cerisaie)和《不可能的邊界》(Dans la mesure de l'impossible),並進一步窺探未來4年亞維儂藝術節的策展主軸。

兼具文學性與意象的集體創作

在里斯本藝術學院就讀期間,羅提吉斯的表現並不優秀,甚至曾被老師勸退,要他放棄追尋劇場夢。直到參加比利時無.名劇團(tg STAN)(註1),20歲的他才對集體創作燃起熱情:「那時我們由全體演員一起主導劇本架構、場面調度、燈光和舞台設計,這種打破階級分工的創作模式,讓我認知劇場是總體藝術.之後我回到里斯本,也漸漸發展了一套屬於自己的創作手法,隨著排練一邊發展、一邊書寫,導演和編劇手法會因應創作過程而不斷變化。」羅提吉斯的創作手法有點類似英國的「集體編創 」(Devised Theatre)(註2),他認為不應奉文本為圭臬,反而要透過漫談式發展,延伸出更豐富的表演形式。

對羅提吉斯而言,傳承是劇場的本質,經典的故事可以不停地傳頌,衍生出千萬種不同的詮釋:「我喜歡在劇場重新描述傳奇故事.儘管這些故事可能年代久遠,或是平空杜撰,但仍可在它們身上尋找當代的影子、情感與回聲。透過詮釋,這些故事會湧現出嶄新的角度,呼應了我們每個人所關懷的事。不管是導演、演員或劇作家,他們都用自己的觀點去表達文本,讓觀者從文字脈絡中發現眼前時代的模樣。」無論是希臘悲劇、莎劇、小說、詩文,羅提吉斯用獨特見解,挖掘出經典作品的當代精神。

近20多年來,意象美學始終都是當代劇場的主流,但羅提吉斯卻超越視覺至上的原則,反而透過平易近人的文字及簡約寫意的調度,重新突顯視聽效果相輔相成的劇場性:「我非常喜歡融合文本與視覺的『混種』形式.現代劇場有愈來愈多的作品打破既定美學框架,也有愈來愈多創作者更重視語言,嘗試用不同的表現形式展現文字魅力。」羅提吉斯認為當代劇場充滿創意與驚喜,因為藝術家更勇於嘗試跨領域創作,營造出多層次的觀演關係。

人物小檔案

- 葡萄牙籍鬼才導演、演員、劇作家、製作人。

- 曾獲2018年歐洲劇場獎、法國藝術與文學騎士勳章、2019年佩索亞大獎等。作品經常受邀至亞維儂藝術節、巴黎秋天藝術節及各大劇院演出。

- 曾任里斯本國立劇院藝術總監,2022年9月起擔任法國亞維儂藝術節總監,是首位非法國籍總監。

- 羅提吉斯以打破劇場與現實界限的創作風格見長,經常在作品中挑戰對歷史與社會現象的既有認知。他在與比利時無.名劇團(tg STAN)共事後確立「團隊無階級」的信念,堅持為演員書寫劇本、與演員共同創作,在舞台上透過劇場語彙將現實賦予濃重的詩意。