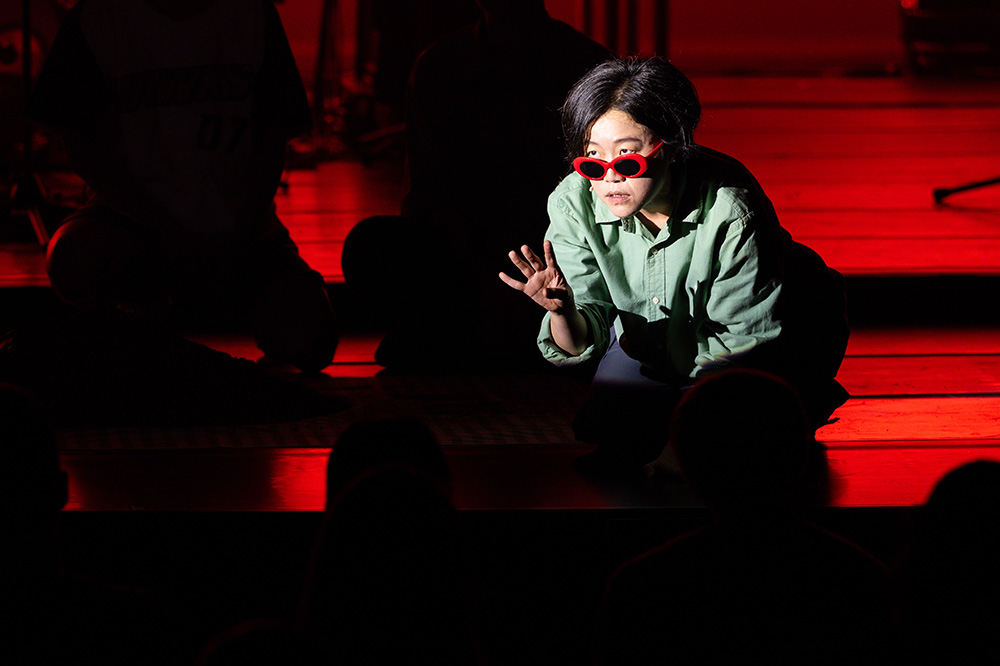

阮劇團《小雪》

2025/8/10日 14:30

台北 空總劇場

位在舊空軍總司令部內的「空總劇場」,因其空間的歷史特殊性,自然會引人心生政治性的聯想,阮劇團選擇空總劇場作為「大型劇場行動計畫——《噪音風暴》」的發生地點,以曾被政治威權貶為噪音的「台語」,擾動空間中停滯已久的氣流、引發風暴的意圖,不難理解。只是,舊稱中正堂的空總劇場,除了挑高方正的空間格局之外,其實已經沒有什麼可以讓人感受到舊時代氛圍的元素,更甭論召喚出威權統治的幽靈。在這個曾是軍事重地的空間裡,歷史的沉積,都已經被當代城市文化美學清理乾淨,連帶地也將過往的記憶,從城市人們的集體心靈中抹除。

因此,《噪音風暴》主題與空間選擇的批判性,看似不言自明,但如果深究,其實更像是理所當然的慣性思考,能否達到劇團宣稱「擾動語言、生活與劇場的關係」的目標,還是要看個別作品的創作者對素材、語言、形式、空間的處理,是否能以共同的劇場經驗,挖掘歷史的沉積,揭露曾被掩蓋的聲音,喚起我們對過往的記憶,進而刺激我們對現實的省思。