Search 進階搜尋

-

演出評論 Review

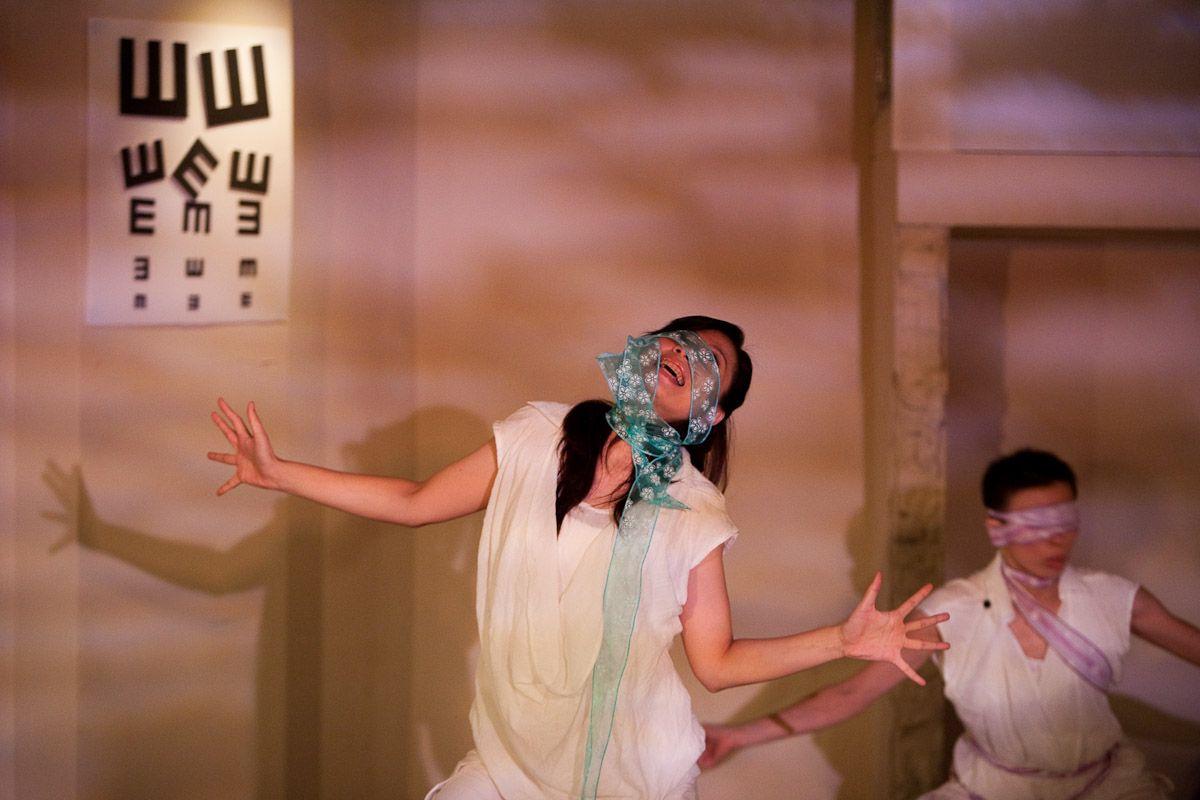

遠古的Heroine.現代的女武士

光環能培養出這樣的身體,但為什麼要經過到國外一遭才出來這樣的東西?概念性的題材,一向是西方擅長的,可是若沒有這樣從東方出發grounded根植於地的沈潛身體,這個作品也做不起來,無法存在!這是件東、西方融合成功的例子。

-

回想與回響 Echo

我不入戲,怎麼辦?

我們對藝穗節的期待,應該是什麼?不是全然專業,至少是誠懇;不盡主流商業,最多是實驗批判;不甚完美,但,夠膽。 若上述三種期待都不被滿足,連台詞都被處理得模糊難嚥的時候,看戲的我,非但無法入戲,簡直蒙受被「凌遲」的痛苦。不過,這屆藝穗節的演出票房,似乎沒有全然反映像我這種嘴刁的看戲品味。看起來,新一代更擅於行銷經營的包裝。問題是,單純、可愛的「小花小草」,到哪裡去了?

-

新藝見/新銳藝評

以家之名,以小搏大

不若電影鏡頭終究是選擇過的,電影的觀眾難以從鏡頭給予的畫面看見之外的,但戲劇可以。亦是在這個層次上,我們更像一群目睹者,囁嚅地走入他人的家,瞧見一些事,近距交戰,謊言對決。目睹不僅於看見,而是感知被放大,無可迴避的視線介入。

-

藝次元曼波 HEART to HEART 唱一齣真實人生的愛情歌劇

朱苔麗X龔佛帝 歌唱家與導演的浪漫邂垢

歌聲隨著她的雙眸飄向遠方,觀眾的淚水在眼眶中小心地打轉,彷彿再來一聲呼喚,情緒就要潰堤。這就是聲樂家朱苔麗的功力,總在摒息聆聽,深怕漏掉了任何一絲美妙的嗓音後爆出熱烈掌聲!台上的她痛心地控訴生命、撒嬌又賴皮地歌頌愛情,台下的她在經歷許多痛苦後洗鍊的,卻是滿懷的愛與感恩!而其義大利籍導演夫婿恩利哥.龔佛帝(Enrico Conforti)具有優異的音樂能力,又對心理學有深厚基礎。在人事物的深層分析上細膩且有見解,這讓她在表演藝術工作中,更能賦予深刻寫實的詮釋。結縭二十餘年夫妻從未合作演出,但為了即將上演的歌劇,兩人首度攜手來台,共同打造一個不同觀點的《瑪儂‧雷斯考》。 舞台上常見嚴謹、強勢,殊不知舞台下他們恩愛、風趣!這對亮眼的銀色夫妻究竟是如何看待對方?如何扶持走來?就讓我們一起來參與他們的故事,聊聊他們的藝術生活!

-

即將上場 Preview

《吉娃斯—迷走山林》 借古諷今關注環保危機

愛樂劇工廠在台灣甫遭受天災重挫之際,推出音樂劇《吉娃斯迷走山林》,來喚醒人類重視環保議題。編劇李登雅透過借古諷今的手法與黑色喜劇的氛圍,勾勒出一個童話般的殘酷世界,影射現代文明在高度發展下,對人類心靈的扭曲,和急速掠奪大自然所帶來的傷害。為了講求作品的原汁原味,從題材、佈景、演出陣容都以原住民為主。

-

即將上場 Preview

史卓貝揮棒施魔法 萬聖音樂會搞怪上陣

《蝙蝠俠》、《陰間大法師》、《聖誕夜驚魂》、《剪刀手愛德華》、《阿達一族》今年萬聖節派對的曲目特別以鬼怪為主題,從好萊塢經典電影中,精選出膾炙人口的曲目搭配節日氛圍。此外更遠道請來具有改編作曲、以及指揮過多部在默片時期經典電影配樂的大師法蘭克.史卓貝指揮,屆時科學怪人、希區考克、吸血鬼、小精靈都將隨著音符蹦跳全場。

-

即將上場 Preview

原住民音樂嘉年華 上演最台灣的聲音

「原音新交響」音樂會就是以台灣原住民各個族群的文化特質作為主題來安排,讓觀眾在一場音樂會中,便能欣賞各種不同面向、族群、甚至表演形式的演出。包含了「祖韻文化舞團」的各族歌舞、創作歌手巴奈.庫穗的歌、錢南章《馬蘭姑娘組曲》,還有「Amis旮亙樂團」的精采演奏,這場原住民的音樂嘉年華,上演著最台灣的聲音!

-

即將上場 Preview

七組人馬輪番上台 競展身體新點子

展現新世代創作能量的「新人新視野」匯演,將從十月底展開,由舞蹈人率先登場,分別以「與私密絮語」及「身體進行式」兩檔,包括李國治、陳維寧、楊乃璇、林宜瑾、黃彥文、葉名樺與謝杰樺等七組編舞家上陣演出。

-

特別企畫 Feature

祭壇與舞台何干?

不同於《慶神醮》將台灣民間陣頭濃縮拼排,也不同於《九歌》融合遙想的文本與真實的事件,《醮》具備一個完整結構,雖使用民間祭典為題但不僅於型態的採借,而是藉由提升祭儀的精神層次,敘說有關生命的註釋。這個作品可說為台灣劇場在展演祭儀的實踐上,建立起一個獨特的範本。而林麗珍本人十年磨一劍的創作期程,不但迥異於大多創作者,更讓這支作品經由典範地位的建立,夾帶了些許神聖感。

-

特別企畫 Feature

林麗珍的《觀》 悲憫自然的身體史詩

從一九九五年的《醮》傳述人鬼萬物生滅榮枯的淒然,二○○○年《花神祭》洞見了人與自然神靈間的連結,無垢舞蹈劇場藝術總監林麗珍在二○○九年歲末獻上了《觀》。這是一齣大地靈魂的神話,完成其禮敬神鬼,天、地、人三部曲的終章。《觀》從老鷹的生存困境思索出發,以神話式的寓言,觀照宇宙與人的依存,人類慾望對宇宙自然的戕害。

-

特別企畫 Feature

翱翔的鷹 俯觀人性與自然

林麗珍從小生於基隆、長於基隆,而這北方港城正是老鷹的故鄉。林麗珍記得往年在港邊無意的觀望,只見老鷹在空中盤旋翱翔,偶有俯衝,復又振翅高飛,總是讓人莫名興奮,卻忽爾憂傷環境棲地的墾伐與失衡,讓鷹的族群漸漸消逝於海港的天空。有感於現代人類與自然的關係日漸斷裂,林麗珍在新作《觀》裡,以蒼鷹為喻,進一步反思天地人和諧共處,甚至「超越」的可能。

-

特別企畫 Feature

雉翎、指套、百褶裙 古物提煉新創思

無垢舞蹈劇場的作品向與儀式脫不了關係。《醮》取材自台灣文化的中元祭典,《花神祭》從傳統戲曲的流蘇髮線中挪取新形式,《觀》的主視覺則更進一步借鏡於老文化的服裝、編織、飾品等各色元素,在在證明了林麗珍的美學乃是以傳統為根源,而後尋找轉型、乃至脫胎昇華的契機。好比柳枝垂首,菩薩低眉,所觀望的都是孕養自身的土地。

-

特別企畫 Feature

身體沉緩入地 展延鷹飛之意

盤腿坐地,胯要慢慢打開,如此而有了根柢。把身體前推,中心在腰,在胯,動作很簡單,就是不停延展外推,舞要打地基,而地基往下拽,往泥土大地裡頭生長,絕沒有結束的時刻。當肌肉伸展到極處,要再伸展,必然是很痛的。舞者們的呼氣嘶噓,儘如蒸汽列車奔馳在光微微的室內。 但不要去考慮痛的問題。林麗珍說。

-

特別企畫 Feature

蔡必珠:每一個身體訓練,都是在面對自己

曾是舞蹈空間舞團的資深團員,縱橫在實驗多元的現代舞創意中,蔡必珠卻在二○○○年選擇加入了舞蹈啟蒙師林麗珍的「無垢舞蹈劇場」,將原本挺直拔高的肢體轉換為扎根入地,身分從團員、執行秘書到總排練與首席女舞者,她傾聽團員的聲音,搭建起林麗珍與團員間的橋樑。在無垢跳舞,她學到了放鬆,平衡,不抗拒,與接納包容所發生的一切。她說,每一個身體訓練,都是在面對自己。

-

兩廳院櫥窗 Hot at NTCH

特殊視聽資料典藏室 讓你體驗音樂的溫暖

走進國家戲劇院地下樓,從表演藝術圖書館推門進去,「特殊視聽資料典藏室」裡迎面而來的是溫馨的空間、舒適的沙發椅及滿室的藝術馨香。典雅的氣氛不僅讓人心情平靜,更不知不覺地放輕了腳步。這裡是全台唯一一間擁有超過兩萬張以上黑膠唱片的典藏館,CD更預估高達五萬張,而且最重要的是如此豐富又珍貴的寶物,將在十月底隨著兩廳院的週年慶,免費開放給民眾使用!

-

焦點專題 Focus

音樂,本來就是拿來play的!

隨著「VGL電玩音樂會」與「太空戰士音樂會」接連來台,霎時間,台灣的音樂表演似乎充滿了遊戲風,近年來炒得沸沸揚揚的「宅經濟」,似乎也降臨到表演藝術的領域裡。到底在家裡玩game,與到音樂會現場與大批群眾一起體驗聲光俱佳的現場演奏,有什麼差別?為什麼這些宅男宅女願意為音樂會走出家門?

-

焦點專題 Focus

史擷詠:電玩音樂會,是一個潛在爆發的事件!

多年來,音樂界除了傳統並行之外,另方面一直在尋求新的出路,研究如何走出舊有的巢臼、增加市場,以什麼不同的方式改變它?然而正在我們摸索的時候,卻發現電玩交響音樂會的出現,竟一下子就將它拉到頂端,並且產生出票房、形成一種全球性的文化創意產業。史擷詠認為,電玩交響音樂會已經把音樂會變成像太陽馬戲團那樣,將特技、國術、雜耍融合成一種表演,它的成功足以讓音樂人震撼!

-

話題追蹤 Follow-ups

他們撒手,誰能繼續舞動?

舞蹈大師碧娜.鮑許與模斯.康寧漢接連辭世,也引發現代舞大師作品與舞團的存續問題討論。鑑於葛蘭姆舞團之前長達十年的舞作版權爭議,高齡九十的康寧漢早在生前就做好了安排,為舞團與舞作安排好了未來。但驟然辭世的鮑許,雖然舞團未來三年演出計畫已定,但其舞作的特殊性,使其重演的可能性更顯困難。

-

話題追蹤 Follow-ups

舞蹈巨擘辭世 敲響現代舞警鐘

鮑許與康寧漢兩位舞蹈巨擘的辭世其實是現代舞的警鐘,英國蘭伯特舞團藝術總監包德溫就指出,現在是現代舞編舞家開始重視歷史使命的時刻,舞蹈跟繪畫一樣,新的作品在跟舊的作品不斷地激盪下才能發展地更好,如果經典的現代舞作無法持續演出跟保存,新作的未來也讓人憂心。

-

話題追蹤 Follow-ups

吳菡領軍播種 為國內室內樂育才

近年亞洲國家音樂教育興起室內樂熱潮,韓國中小學推動週末室內樂營,室內樂音樂會在日本則呈倍速成長。「林肯中心室內樂協會」現任藝術總監吳菡,應兩廳院之邀返台推動為期三年的室內樂工作坊,以培養優秀室內樂演出人才及推動室內樂多元化發展。