Search 進階搜尋

-

特別企畫 Feature

音樂路上 相依不相隨

廖年賦與廖嘉弘,是台灣音樂圈中知名的指揮父子檔。廖嘉弘從小由父親廖年賦啟蒙學習小提琴,兩人同樣從小提琴家開始,後來轉換跑道擔任指揮,且都成立了自己的樂團,然而兩人在事業經營上各有想法。這對父子如同被音樂所包容的兩條平行線,相傍相依,靜靜欣賞彼此的飛揚與丰采。

-

特別企畫 Feature

「三代」同堂 攜手玩劇場

即將在十一月中旬上演的《不三不四到台灣》,編導周慧玲、主要演員徐堰鈴與吳維緯,恰巧也有師生關係。從台北藝術大學的教室到劇場排練室,周慧玲啟蒙、帶領著有「小劇場天后」之稱的徐堰鈴、與新生代中表現亮眼的吳維緯,不斷探觸劇場與人生的各種質地。

-

話題追蹤 Follow-ups 兩岸三地當代表演藝術研討會紀實

誰在「消費」表演藝術!

在面對「消費時代」下,兩岸三地的劇場界近年來都起了非常大的變化,除了有各種不同的戲劇形式興起之外,在演員表現、導演創作、經費成本、宣傳造勢等,各種劇場基本的結構也都產生了大幅的改變。而表演藝術工作者在面對這樣的一個劇烈變動的環境時,應該要如何自處?是要臣服於「消費時代、觀眾至上」的巨獸之下,還是要學唐吉柯德,拖著夢想之矛,與其戰鬥?

-

音樂

精細塑造樂句,執著完美呈現

音樂會以莫札特十一歲之作F大調交響曲(K43)打頭陣。哈丁指揮時不用指揮棒,全靠動作細膩的雙手做出提示。他對樂團各個群組的掌控可謂鉅細靡遺、無所偏廢,瞬間動態變化的雕琢尤其精采,整個演奏充滿新鮮的戲劇生命力。

-

音樂

武俠情境展絕技

全場共演出七首作品,其中陳中申、鍾耀光、蘇文慶與劉學軒的作品均為世界首演,由於主題明確、四位作曲家也都是為自己所擅長的樂器而作,沒有賣弄做作或無意義的炫技,因此沒有出現單場音樂會太多新作品容易造成的艱澀與乏味。

-

舞蹈

「身體」作為一種歷史觀點

秦Kanoko在台灣演出的舞踏,凡看過的都會對她的身體的確充滿了充沛的能量表示同感;是的,這次她在《天然之美》中的表演,仍然用了強大的身體能量凝聚出一股興兵作亂的力量;在日本舞踏中,這股叛亂的力量往往提供了建構一種歷史觀點的文脈,將被排除於黑暗中的民眾記憶,撥弄到眾目睽睽之前凝視。

-

舞蹈

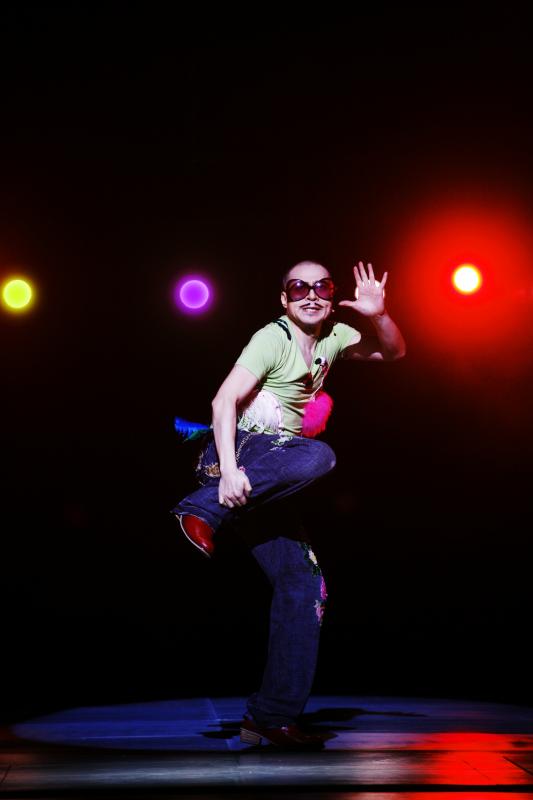

樓梯上下間的男舞魅力

演出的節奏由沈靜而激動;從和緩到活潑;由內蘊戲劇情感到外顯肢體能量,一支支看似獨立的小品,串連出一場點題清楚的舞蹈,舞者與舞台物件及舞者彼此的互動,明確傳達出人與時空作用後引發出的各種意涵。

-

特別企畫(二) Feature 千年古董梨園戲裡的前衛思維

為了愛、管她人?鬼!

《朱文走鬼》故事大抵反映了作者對性格軟弱的書生朱文的嘲諷,同時歌頌了敢於大膽追求愛情婚姻的女主角一粒金。而劇中對於是人是鬼、是真是假、是虛是實,也提供了諸多可供詮釋的曖昧空間。

-

特別企畫(二) Feature 湯顯祖用水磨調理的科幻奇想

人蟻戀的虛擬實境

作為戲劇故事題材的夢境,如同網路虛擬遊戲或科幻小說電影,其虛擬世界或夢境必然是「可控夢境」。以此看來,《南柯記》無疑是一部虛擬實境的「類科幻劇」。劇中主角淳于棼彷彿是在「遊戲主持人」契玄禪師的操控下,進入了一個虛擬又真實的夢境中,談了一場難分難捨的人蟻戀。

-

特別企畫(二) Feature 從《白蛇傳》的人妖戀到同性愛

無性別的愛情

《白水》首演版導演田啓元使用了四個男演員呈現出白素貞金山尋夫的故事,自傳統男女夫妻組成的家庭結構抽離,讓白素真與許仙除去了性別框架而並未流於反串,使整個故事就某方面成為了一個沒有性別的「純粹的」愛情故事。

-

特別企畫(二) Feature

出、入 女人心

「昭君出塞」與「文姬歸漢」是中國文化傳統裡兩幅蒼涼美麗的圖像,這兩位女子行走在不同的時代、反向的空間,命運交疊的二人,如果擦身相遇,她們會有哪些對話?《青塚前的對話》是這樣產生的。

-

藝術家的OFF學

世界的盡頭(上)

像是不祥的預言或末世天譴,在地上玩樂喧嚷的諸神突然化為石像,從此,噤聲靜默,遙望遠方。這是最與世隔絕的人類居住地,距離最近的南美大陸約四千公里,仿若被創世主遺忘。

-

一本藝術經

嚴長壽 總裁音樂心

從年少時期就迷醉古典音樂的嚴長壽,曾經期待自己成為一個指揮家,後來雖然選擇另外的路途,但始終是個認真熱情的聆賞者。他認為,現代人的感官常被多色聲相所鈍,往往讓人難以重返平淡寧靜的心靈,導致了普遍的感官無覺,嚴長壽表示:「欣賞音樂與追尋音樂的練習,讓我的心靈可以更細膩,更能聽見來自客人的想法。」

-

專題

真誠煽動你的爵士狂想

搜尋!藝術部落客 BLOG已經成為最新的網路書寫模式,圖文並茂地揮發格主的才情創意,這個月《PAR表演藝術》就為大家介紹幾個勤於筆耕、下筆有料的藝術文化類格主,看他╱她們如何在網路世界經營自己的一方天地。

-

專題

抒情感性的私房密談

部落格所在:http://mypaper.pchome.com.tw/news/0816091600/ 人物小檔案 ▲一九七三年出生,國立臺灣藝術學院戲劇系畢。作家、劇場編劇和演員。 ▲劇場演出作品:密獵者劇團《早安夜車》、《床上的愛麗絲》、《歐風晚餐》;外表坊時驗團《一又二分之一》、《道德神經》、《一又三分之一》、《早安夜車/南風版》、《交界》、創作社《影痴謀殺》。 ▲著有長篇小說《蟻獸出發》、《海豚紀念日》、《包子和大寶的愛情故事》(皇冠出版)。 「部落格寫作,就很像在自己家裡客廳喝茶。會有認識的朋友來訪,也會有不認識的人來參觀,不認識的人來了可能就走了,也有可能留下來繼續多認識,變成朋友。在這裡不限話題,不限時間,只是會來的人比較有限罷了。」 四年前,隨著第二本長篇小說《海豚紀念日》問世,希望能和讀者有更直接的互動管道,黃小貓開始部落格寫作。「由於是這樣開始部落格的,所以後來會常態性地將作品藉由部落格來發表也就是很自然而然的一件事吧。但這真的很適合我。我想真的是因為我的書寫向來很任性吧。我只是因為想寫而寫的,寫了之後能夠有人閱讀雖然很棒,但畢竟還是寫了之後的事情。這樣任性的動機,大概也只有在自己的部落格裡面能夠盡情。」 對於身兼作家和演員雙重身分的黃小貓而言,部落格的出現對寫作最大的影響,就是鼓勵並鞭策她常態性地持續寫。「不知道為什麼有了部落格之後,要是很久沒有文字發表就會覺得心虛。但是我必須先承認,大部分在我自己的部落格當中,那很可能算不上是寫作,只是心情的抒發而已。」 部落格本身其實能讓人很自然地用不同的嘗試在寫作,然而,部落格書寫還是有其介面的限制,比方說,篇幅可能不會太大,黃小貓說:「基本上我個人很討厭在電腦螢幕上閱讀文字,尤其小說,所以會放上去的東西還是會以輕便短小為主,加上部落格的文字經常搭配圖像,於是不知不覺地便經常以短歌的形式出現,喜歡使用大量的空行,有時寫著寫著散文插入短歌的形式,短歌進行一陣子又回到散文的形式。」 點進黃小貓個人部落格,一幅幅色彩厚重的蠟筆畫撞擊著讀者的視覺,和抒情感性的散文口吻形成強烈對比;黃小貓說她一直很喜

-

專題

古典音樂欣賞品牌

部落格所在:http://mypaper.pchome.com.tw/news/classic/ 人物小檔案 ▲媒體工作者,小學念過音樂班,大學卻是唸數學系,出社會則曾經擔任過音樂雜誌主編。 ▲喜歡聽音樂,更愛透過音樂來思考,因為一直持續聽古典寫心得,所以「勉強」可以稱作資深樂評人!未來打算聽寫一輩子,如果耳朵跟眼睛一直沒問題的話。 歐頭這個人,有好幾副耳朵聽各種不同的音樂;有好幾雙手寫各種調性的文章;有好幾個腦子扮演著不同的角色與身分(註1)。但如果以為他也與絕大部分的部落客一樣,幾乎每個提供部落格的入口網站都開個格子,這邊寫寫、那邊聊聊的話,那就錯了。歐頭在寫格這件事情上,一如他的文風:沉穩、舒緩、舉重若輕。 當二○○○年「明日報個人新聞台」上路時,歐頭當時也是整天掛網工作,而拜網路所賜,當時唱片銷量大幅衰退、古典音樂雜誌也非常低迷,因此他藉由在明日新聞台建置「古典啟示錄」,成為一個既無出版成本,又能維持與愛樂朋友們分享與互動的平台。 歐頭一開始便以品牌的概念經營寫新聞台,以此為網路身分證,將累積多年音樂文字書寫的經驗與成果,結集為一個古典音樂資料庫,進而成為一個「古典音樂欣賞品牌」。「古典啟示錄」開台至今六年,因為主題專一、文章規格整齊,加上歐頭巧妙結合聆聽感想與愛樂知識的敘述,的確在網路世界的古典音樂台、音樂部落格中,已經建立出指標性的品牌形象。習慣在網路搜尋各種音樂資料的愛樂者,必定都逛過「古典啟示錄」,也看過歐頭精采文章,這些讀者很少不定時回鍋閱讀的。 雖說以品牌經營的理念寫網路文章,但「古典啟示錄」同時也是歐頭從工作崗位返家之後,解壓的小宇宙,能跟網友們分享音樂世界裡的種種,是歐頭覺得經營「古典啟示錄」最大的收穫。面對現在紅不讓的部落格風潮,歐頭自有穩健的腳步與定見,他認為成功的部落格取決於經營者的想法與內容,雖然現下幾乎人人都是部落客,但大多數都只能稱為網誌寫手,隨性地寫寫殺時間的網路文章。歐頭有系統地經營他的小宇宙,卻有廣大的理想,他認為「古典啟示錄」就像古典音樂經得起時間的考驗一

-

專題

文化與政治的運動場

部落格所在:http://blog.yam.com/SoundsandFury 人物小檔案 ▲1972年生,寫作範圍包括評論與散文,題材包括政治經濟、搖滾樂,與紐約文化,以及這三者之結合。現於《新新聞》週報、《印刻》文學雜誌分別撰寫政治與音樂專欄。 ▲2004年出版《聲音與憤怒:搖滾樂可以改變世界嗎?》一書,在兩岸三地引起不小回響,被評論者譽為中文搖滾寫作的里程碑。 ▲目前於紐約哥倫比亞大學攻讀政治學博士。 滑進音樂,你搖滾得聲嘶力竭,你面向社會,直言或低迴或懺情或憤怒,在某個撞擊剎那,你探觸到文化潛勢和改變世界的可能性;而政治與學術,不單是既定形式的高塔權力競逐,如果有聲音,如果有節奏,如果十萬群眾唱著自己的歌,那又是如何的文化運動光景? 張鐵志的Sounds and Fury部落格,便是涵蓋他在音樂、文化、政治、及社運等面向的基進書寫,其精神在部落格的banner上黑底反白地標舉:progressive politics, alternative culture進步政治,另類文化。對張鐵志來說,文字是改造社會的武器,他期盼看到更多元的音樂與文化、更正義的社會,無論是發表在印刷媒體或部落格,都是交叉運用的武器。 Sounds and Fury部落格成立於二○○五年一月,動機為將刊登在不同媒體的文章一網打盡於自己的網站,讓朋友與讀者們共享。部落格如同另類媒體,最大好處在於可激起對話與討論,能讓他重新檢視自己在作品中的想法,同時找到同好,凝聚社群性。張鐵志原本希望關心音樂的朋友也可以關注政治,關懷政治和學術的人,可以對搖滾樂文化更理解,然讀者群似乎各取所需,目前他將音樂類文章另闢部落格(http://soundfe.blogspot.com/index.html)。 作為一個政治經濟學的學術工作者及撰寫音樂文字的人,張鐵志企圖連結兩者,專注探索文化與音樂如何有效影響人們對世界的認識,甚而改變世界。他的寫作,一方面讓喜愛搖滾樂的年輕人涉獵音樂背後的豐厚文化意涵與社會相嵌性,另方面也讓學術界或社運界的朋友,對音樂文化多

-

專題

嚴選!藝術部落格

看藝評 LULUSHARP http://mypaper.pchome.com.tw/news/yushanlu/ 神秘的很想紅 http://blog.yam.com/dramalove Notre Temps http://blog.yam.com/temps/ 熱鐵皮屋上頂的牛 http://blog.yam.com/musicgarcia/ 戲子雜談 http://mypaper.pchome.com.tw/news/aleswang/ 只要有心,人人都是劇評 http://blog.xuite.net/ringfan/drama 在你說喂之前 http://mypaper.pchome.com.tw/news/allen34/ 每週看戲俱樂部 http://review.microtheatre.org.tw/modules/news/ 談音論樂 http://www.southaudio.com.tw/Music%20AC01.htm blue97 Music Daily http://blog.yam.com/chiu719/ 曉蔚筆記 http://blog.yam.com/david_notes/ Jazzfun http://blog.yam.com/wisconsin/ <stron

-

藝@書

扛京劇大旗,闖八方舞台

扛京劇大旗,闖八方舞台 《絕境萌芽吳興國的當代傳奇》 一九八六年,解嚴前一年,民進黨創黨,龍應台的《野火集》繼續延燒那是個舊與新、黑暗與光明、混亂與希望的交界。一個軍中京劇團出身,才三十歲的年輕人,為了躲過傳統的壓力,扛京劇大旗,闖八方舞台,和時代力爭,讓台灣京劇在絕境中萌芽。這是吳興國和當代傳奇劇場的故事,《絕境萌芽吳興國的當代傳奇》(天下文化出版),一本關於他學戲和成長的書,在當代傳奇劇場二十歲生日的今日,記錄了一個在台灣唱京劇的演員的生涯軌跡。本書作者盧健英為資深藝文媒體工作者,長期關注台灣藝術生態,她說,這本書的價值或許在於,面對一個價值混亂的時代,但擁護這樣的藝術家與其相隨而生的作品,至少可以讓我們有一天回頭檢視時,欣然發現自己不是在一個無足輕重的時代。(廖俊逞) 魏海敏:我的人生,是為了上台做準備 《女伶─魏海敏的影像自述》 京劇名旦魏海敏投入京劇表演近三十年,在深厚的傳統根基上,成功地將京劇程式化的表演,融入現代劇場。最近魏海敏將自己的藝術人生,化為影像和文字,出版《女伶─魏海敏的影像自述》(積木文化出版),記錄她台上台下三十載的演藝生涯,全書更宛如一部台灣近代京劇發展史。「我的人生,是為了上台做準備。」魏海敏說,她的人生,是藝術打造而成的;她就身在傳統文化河水中,舀起一勺水,攬鏡相照,盼望京劇能夠既傳統、又時尚,也希望讀者可以從書中,找到這樣的精采。(廖俊逞) 劇場技術人才的武功密笈 《劇場技術手冊》 《劇場技術手冊》(台灣技術劇場協會出版)為已逝台大戲劇系講師施舜晟生前與范朝煒、連盈合作翻譯。施舜晟生前為國內知名劇場技術指導,曾參與過許多知名戲劇製作,二○○四年五月因下水拯救不慎溺水的學生而意外辭世,令劇場界及教育界震驚不已。此書的出版,除為精進台灣劇場技術的專業度,也為了紀念施舜晟對劇場界的貢獻。原書在美國出版後,不但被

-

藝@CD

其實,UNO很懂SPA

Is You Is or Is You Aint My Baby是烏野薰的第二張專輯作品,最令人激賞的,在於Uno自然而洗鍊的個人風格,一種恬靜溫柔,但是極有個性主見的感覺