韓國鐄

-

特別企畫 Feature

敦煌樂舞的再現 學術和表演合作的結晶

有人認爲古代樂舞一去不返,不可能原樣再現。但事實上只要有一點線索,某種程度的復原和再創並非空中閣樓。敦煌莫高窟是舉世公認的人類文化寶庫,它所保存的豐富樂舞資料則成爲近幾年學術界和表演界硏究的基礎。

-

專欄 Columns

專欄 Columns保留一點迷信也無妨 尊重習俗的樂舞和敎學

無論是原舞者的演出或甘美朗的敎學都不是流行文化,但都在尊重和自己不同及非西洋準則的習俗上做到了典範。

-

關渡

南洋樂聲關渡飄 甘美朗音樂會

甘美朗音樂幾乎已成爲西方人印象中東方音樂的代表。此次關渡藝術節中將首度啓用中爪哇甘美朗樂器,希望能讓本地的聽衆多了解、接觸亞洲多元的文化色彩。

-

專欄 Columns

專欄 Columns經貿南向和文化交流

這一波經貿的南向,如果持之有恆,一定也會帶動文化的雙向交流。

-

專欄 Columns

專欄 Columns王洛賓復出和民歌的問題

問題之一:改編民歌和原曲的差距。問題之二:口傳的民歌,作者、改編者常被忽視。

-

專欄 Columns

專欄 Columns敲敲打打也能成樂

打撃樂日形重要,已是世界性潮流,成立傳統打撃樂中心正顯示台灣表演藝術的多元化和順應樂潮。

-

專欄 Columns

專欄 Columns好奇和喜愛之餘 談蒙藏樂舞的展演

在一股蒙古熱潮的展演中,我們對蒙古文化、歌舞、樂器的認識有多少?對於引介少數民族樂舞,我們如何轉好奇爲尊重,變喜愛爲認知?

-

專欄 Columns

專欄 Columns近代音樂史的一面鏡子

趙元任是著名語言學者,音樂創作雖是他的「業餘」嗜好,但已足以爲他在中國近代音樂史掙得一個重要的席位。從他的作品和生平中,我們不難了解,重要絕非偶然。

-

專欄 Columns

專欄 Columns台灣的俄羅斯文化年

以台灣這麼小的地方,能在一年之內如此密集地爲一個文化傳統全方位付出這樣龐大的精力與物力,的確令人肅然。

-

回想與回響 Echo

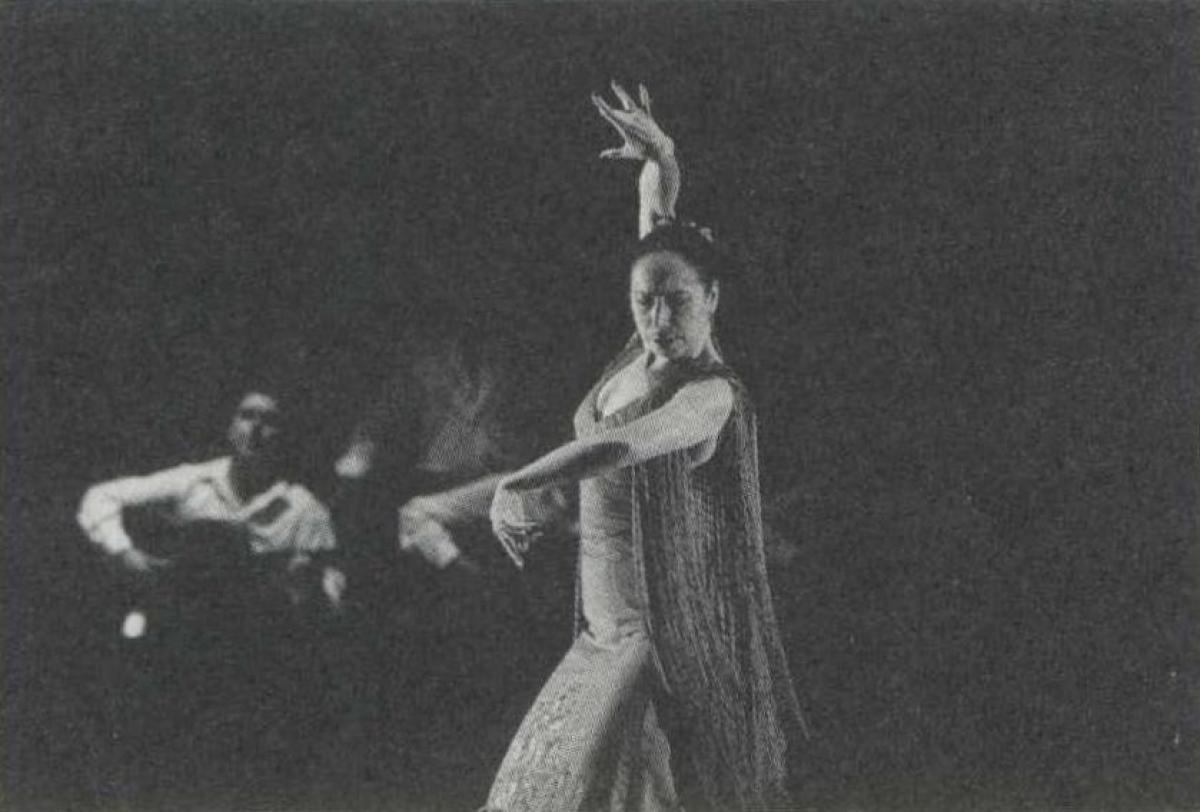

滄桑的歷史,痛苦的呼聲 佛拉明哥音樂

西班牙克莉絲汀娜.歐亞絲舞團(Ballet Christina Hoyos)於九月底來舍表演。第十一期的《表演藝術》雜誌刊出賴秀峯和許金仙女的兩篇專文,並於國家演奏廳舉辦一場演講。然而,所有的焦點都集中於舞蹈方面,忽略了佛拉明哥(flamenco)的另外三分之二:歌唱與吉他音樂。本文的目的就是要爲其音樂作一簡介。

-

專欄 Columns

專欄 Columns合唱表演的多樣性和潛力

合唱有極豐富的表現力和極自由的發展性,其音樂的創作日新月異,其呈現的方式更非一成不變,比起交響樂,它更容易普及和深入民間。

-

專欄 Columns

專欄 Columns從艾孚士和柯普蘭音樂節談起

如果純粹以藝術成就加上鄕土情懷而言,中國作曲家不見得有此幸運被選爲音樂節的主題。事實上,泰半是由於他們有其他原因才受到重視。

-

專欄 Columns

專欄 Columns談現代民族樂團的是是非非

藝術的產生不可能超越人類當時當地的思維。現代民族樂團的形成正反映了二十世紀上半葉中國知識份子除舊迎新的思潮。

-

專欄 Columns

專欄 Columns對傳統藝術「產品」和「過程」的認知

以往音樂的硏究只針對「產品」,即已經定型的傳統;現在的硏究則側重於其「過程」,即一個樂種是如何因時代因素和社會環境的影響而變化形成的。

-

藝壇動態

藝壇動態藝壇動態

〔法國〕 巴黎劇場的文學風 除去在餐廳和咖啡廳表演的那些較小的劇團劇目外,每天,巴黎至少有一百七、八十個在正式劇院演出的戲劇節目可供選擇觀賞。 在現、當代戲劇大師或文學名家方面,可以看到法國霍曼(Jules Romains, 1885-1972)的《克諾克醫生或醫學的勝利》,沙特的《無路可出》,尤湼斯柯的《禿頭女高音》、《課程》和《國王死去》,新小說名家薩侯特(Nathalie Sarraute, 1902-)的《靜默》和《她在那裏》,名詩人塔廸厄(Jean Tardieu, 1903-)的《只有他們知道》,德國布萊希特的《第三帝國的恐怖與災難》,史特勞斯(Botho Strauss, 1944-)的《她的婚姻信函》,以及日本三島由紀夫的《沙德夫人》等劇目。 在自小說改編成的戲劇方面,則有茨威格的《一個女人生命中的二十四小時》和聖.艾克徐貝希久演不衰的《小王子》等劇目。 自散文改編成的戲劇,除盧騷之外,可以瑞典達格曼(stig Dager-man, 1923-1954)的《我們對安慰的渴求永遠不可能得到滿足》爲代表。有些演出綜合改編幾位文學名家的作品之精采片段編綴而成,如法國奎諾(Queneau, 1903-1976)、裴外(Prvert, 1900-1977)和將頌(Jeanson)之作品改編成的《路過》,以及由維昻(Boris Vian, 1920-1959)和裴外之作品改編成的《巴黎的顏色》。 値得一提的是,法國劇壇對改編詩人名作爲戲劇特別熱衷。這方面的努力,最近有由墨西哥十七世紀著名女詩人克魯絲(Juana Ins de la Cruz, 1648-1695)的詩作改編成的《新世界的不死鳥》,由葡萄牙當代詩聖佩索亞(Fernando Pessoa, 1888-1935)的詩作改編成的《水手》和《香菸店》,由法國大詩人米修之名詩《衆陰影的空間》改編成的同名戲劇,以及由另一位大詩人裴外的詩作改編成的《話語的故事》等饒富文學氣質的劇目。 (簡拙)

-

專欄 Columns

專欄 Columns樂舞已紛飛,百花待齊放 台北樂舞表演節目的盈與缺

這一年來,西洋古典樂舞歌劇及漢族樂舞戲曲佔台北表演藝術節目的絕大多數,民族性的文化樂舞表演則是屈指可數。我們不指望台北能像紐約一個月內有十多種非主流的樂舞表演,卻期待著細水長流地培育一個世界的演藝文化觀。

-

專欄 Columns

專欄 Columns仿古樂舞觀光秀 談大陸的大型仿古歌舞

《仿唐樂舞》曾在一個月之內演了三十場,《唐.長安樂舞》到一九九二年初已演出二千一百場,恐怕百老匯的歌舞劇都要甘拜下風了。

-

專欄 Columns

專欄 Columns才華之外的涵養 從詹姆斯.高威談音樂家

樂藝之途艱辛,從事者莫不全力以赴,不可能個個像高威或曼紐因的多樣性,能在態度上尊重民間音樂和世界樂種也就差強人意了。

-

專欄 Columns

專欄 Columns東西方文化的橋樑 賀周文中七十大壽

周文中因爲積極致力於藝術交流,令我們惋惜他二一十年未能專心作曲,但也慶幸他那鍥而不捨的幹勁,使東西方世界增一份友誼,多一層瞭解。

-

專欄 Columns

專欄 Columns只因爲她的名字叫《黃河》

比起《靑年鋼琴協奏曲》的淸新,《梁祝》的抒情,乃至於文革時樣板戲的創意,《黃河》實在一無可取。