「敢」彈海頓的年輕人

一向被誤解為簡易、天真,且沒什麼驚人效果可發揮的海頓奏鳴曲,郎朗的詮釋在清晰高貴中,還能突顯出該曲經常被忽略的層次感與戲劇的起伏性。

一向被誤解為簡易、天真,且沒什麼驚人效果可發揮的海頓奏鳴曲,郎朗的詮釋在清晰高貴中,還能突顯出該曲經常被忽略的層次感與戲劇的起伏性。

該場演出可以感受到多位聲樂家在準備上所下的功夫,尤其在俄文音韻上的力求清晰明確。俄文歌曲鋼琴部分,經常被「交響化」的處理,尤其被兩位鋼琴家表現得生靈活現。

呂紹嘉藉著其國際性的聲望與其紮實的功力,以其權威凝聚了整個市交的注意力,呈現一場罕見的高水準演出。

呂紹嘉的音樂涵養在下半場貝多芬的第五號交響曲中,更加令人印象深刻。紮實的起始動機、清晰的旋律線條與層次分明的各聲部音色互相對應,除了表現出忠於德奧傳統的詮釋以外,更多了一份文人縝密的思維。

譚盾慣於使用拼貼技法與突兀的樂句起使,這對簡文彬與NSO似乎完全不是難題,雜亂的聲部設計被統整為清晰的層次,加上主奏黃暟雲與NSO兩位擊樂家所形成的高度凝聚力,造就了一首令人驚喜的《水打擊樂協奏曲》。

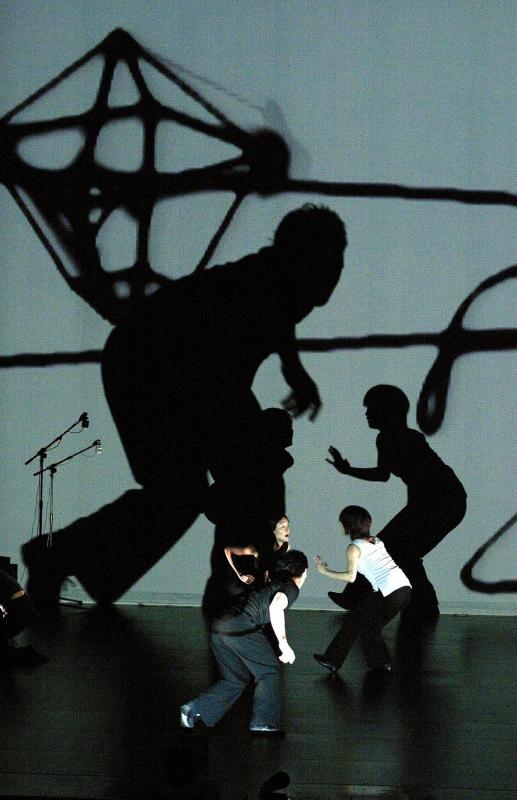

許哲彬的《交軌》,整支舞作充滿強烈的節奏感。 布拉瑞揚《星期一下午2:10》一舞是關於男子的奇思幻想。 伍國柱的《斷章》展現了編舞者掌握舞蹈劇場美學與精神的驚人成熟度。

域之二的問題在於,所使用的諸多媒材間似乎未理出一條清晰的思路。

杜麗娘的站姿或許常常比標準程式更添三分裊嫋;她和柳夢梅夢裡糾纏、人鬼歡愛的身段程式,「情色意象」或者也太濃烈了一些。然而,最要緊的古典的「純粹」,並沒有在一片現代、甚至通俗的取向中被消融掉。

舞台設計所提供的火雲洞裡許多旋轉門,與孫悟空變身鐵扇的角色設定,本是製造層層疊疊喜劇效果的有效工具,然而過於浮濫的進進出出、節奏混亂的變來變去,反而使得「笑彈」變成了「空包彈」。

「聲腔」是戲曲劇種最重要的特質,卻也是戲曲「現代化」面臨的最大挑戰。在一般觀眾連「劇種」是什麼的概念都沒有的狀況下,「當代」一口氣找來七個劇種──等於直接撞擊了問題的核心,企圖將戲曲創新所面臨的各個問題一把抓過來思考,這不能不說是很強悍的做法。

國立國光劇團以「京劇小劇場」為號召,強調京劇現代化實驗與顛覆精神,由藝術總監王安祈根據傳統京劇《御碑亭》的情節為藍本,新編為《王有道休妻》,在滿場觀眾的期待下登場。 突破行當形象,著墨人物性格描寫 該劇演出形式並未過度偏離京劇表演規範,新編聲腔時而溫婉動人,時而鏗鏘有力,就聽覺而言,依然「京味」十足。表演程式擷取京劇的身段原則,根據情節發展與人物心理重新組合,適度彰顯了京劇傳統身段的美感,但在腳色行當上,則能突破老生、青衣的固定形象而著墨於人物內在性格的描寫。 例如:王有道老生形象的道貌岸然卻身陷男性封建思想的迂腐可笑、孟月華青衣端莊嫻淑且仍保有慾望波動的真情刻畫,御碑亭丑扮但冷靜旁觀地看盡人間風華,都是新編版本具備「嘲弄」的重要現代感表現。而盛鑑、陳美蘭與謝冠生三位年輕演員的表現相當亮眼,適切地切割出生、旦、丑不同的角色形象,都是令人激賞之處。 與傳統版本相較,最大顛覆與實驗之處在於將孟月華的內心掙扎予以形象化,由陳美蘭和朱勝麗兩位演員同台同飾一角,隨著劇情的發展,代表理性禮教的陳美蘭,與代表感性慾望的朱勝麗之間的兩極對比逐漸模糊,在編導相互合作下,企圖將孟月華「精神出軌」的微妙情愫更加立體化。 但是,姑且不論前兩場朱勝麗彷彿現代舞的動作表演,如幽靈般出現在上舞台簾幕後的尷尬突兀,僅就表演本身而言,如此兩人同飾一角的處理,明顯削弱了單一演員千迴百轉心理流動的表演可能性,唱詞和說白雖然保有含蓄美感的想像空間,但是女性主題的「重探」反而失之過白,失去了女性意識控訴的力道與深度,倘若能夠運用王有道與孟月華的夫妻情感基礎作為解套的技巧,當能化解說理過白的迷障。 「御碑亭」擬人扮丑角,輕快且意味深長 另一個與傳統版本不同卻相當成功之處,在於「御碑亭」這座彈指間看盡人間悲歡喜樂的亭子,以擬人化的丑角形象出現在舞台上,對比於孟月華的角色創作包袱,御碑亭顯得活潑輕快且意味深長,時而評論說理,時而嘻笑戲謔,穿梭在戲劇情境的現實與想像之間。其作為旁觀者的身分,代表著創作者對戲劇人物的疼惜,更替代了觀眾對劇中角色投注了關懷,若說實驗,御碑亭顯然更加收穫了實驗的成果;甚至,御碑亭與孟月華若有似無的對話,實

國家交響樂團演奏的交響詩《英雄生涯》,顯現出音響均衡、雄渾壯闊、四平八穩的特質。然而或許由於練習時間不夠,或許由於指揮阪哲朗動作太大、不夠明確的手勢,使得曲中一些細節經常被模糊帶過。

整個節目分成好幾個「組曲」,每個組曲聚集了性質較相近的幾首歌曲,每首歌曲在演唱開頭的一小段之後,就以「串歌」的方式,輕接到另一首曲子去了。儘管整個演出因此而顯得浮光掠影,費玉清高雅穩健的台風,他那著名的「清音」,卻自始至終吸引著全場。

《火誡》以三位演奏者席地而坐的吟唱拉開序幕,這個開場不管是在作品的設計上或是演出的實踐上,都具有相當的凝聚力。而《擊樂畫像》所使用的視覺素材,大部分為純粹的視覺素材,與聽覺的結合只佔了極小的比例。

最見兩人功力的當屬亞薩的《神奇的圓圈》,長笛必須以吉他為中心,在舞台上轉圈,這雖然只是個小動作,但是莫林內爾卻深深扣緊樂句與樂章的轉換,將肢體的動作更加意義化;而不動的吉他,則穩如泰山,在奔放的音符中不失明確的方向。

不管是《叛眼》或《炫旅》均向我們展示了多媒體舞蹈劇場中科技與舞作內涵有機融合的可能。而在包括燈光、音效、影像處理、身體訓練等面向的絕對精準掌控,更顯示了日本前衛團體對表演的專業與專注。

除了《泣湖》表演動線採直線而貫穿觀眾席,其他表演空間的運用仍未跳脫鏡框舞台視野。那個無形的「鏡框」依然在創作及表演的過程中如潛意識般被遵循著。在具備戲劇儀式特色的演出中,鏡框儼然成為一個框框的魔咒,削弱了原始力量的迸發。

在「南港101」這麼一個寬闊的秀場舞台上,朱宗慶打擊樂團嘗試結合聲音、影像、舞蹈各個領域的年輕創作者與表演者們,讓五彩繽紛的投影與燈光、酷炫裝扮的演奏者與舞蹈者、經過擴音效果的震耳欲聾音響填滿整個大空間。 這場宣稱「以打擊的節奏動力為基調,結合聲、光、時尚、科技、人文的感官演出」,欲擺脫傳統音樂會單調、晦澀的呈現方式,嘗試以活潑、直接、多元化的效果去激發年輕人與兒童聽音樂與「看」音樂的興趣。然而在積極從事「綜合」、「跨領域」、「拼貼」多元、多變的演出之際,該團所面對的一些不易解決的難題,却是顯而易見的:各項聽覺與視覺的因素,能否得到更巧妙的融合?訴諸「感官」的呈現,能否得到適度「人文」的薰陶?打擊樂本身是否反主為客,成為整個聲光秀的伴奏? 文字|陳漢金 東吳大學音樂系副教授

國家交響樂團結合三名聲樂家、三個業餘合唱團,此多達數百人的龐大陣容,演出布瑞頓的《戰爭安魂曲》。此曲以傳統彌撒曲的內容為綱領,再加上陣亡於第一次世界大戰的英國詩人歐文(Wilfred Owen)的九首詩,藉音樂渲染出「天地不仁,以萬物為芻狗」般的反戰情緒;儘管全曲中,到處被陰魂不散的「三全音」音程(所謂「音樂中的魔鬼」)纏擾著,然而全曲結束前,在幽遠、徬徨鐘聲的烘托下,布瑞頓的音樂彷彿透露著悲天憫人的情懷:人類的前途取決於自己,唯有仁愛的人性才能挽救人類於永劫不復。 彌撒曲音樂被掌握得最好 簡文彬指揮的這項大型演出,就整體而言,頗能突顯出樂曲的主旨,藉著大編制營造出強烈、直接的震撼性,然而在層次的舖陳、細節的處理上,或許礙於種種現實因素的限制,存在著些許令人期盼地更細緻、更完美之處。這首表面上顯得有些龐雜、晦澀的二十世紀經典名作,事實上結構、層次分明,演出時若能強調出清晰度與「易讀性」或「易聽性」(Legibility),將有助於一般聽眾對音樂內涵的領會。 全曲的三個層次中,被掌握得最好的,應是它的基本面──那有如預言世界末日般、具拉丁文歌詞的彌撒曲音樂。女高音徐以琳強勁而富於表情的聲音,翱翔於巨大的樂團與合唱團之上,穩住了主導全曲的徬徨不安基調。然而新竹市立混聲合唱團與沂風女聲合唱團組成的合唱部分,儘管能夠克服技巧上的問題,却顯得男聲不夠強勁、情緒起伏不定,氣勢因而被樂團壓抑在底下。 第二個層次是那宛如遠離人世間災禍,在九霄雲外冷眼旁觀,於管風琴伴奏下,由兒童合唱團具現出的天使合唱。此次演出中,由男女混聲組成的榮星兒童合唱團,儘管技巧相當好且演練嫻熟,却與原曲中要求的男聲兒童合唱的純粹性有些差距,再加上管風琴伴奏的不夠澄澈飄渺,使得這整個層次未能「超然物外」地浮現在全曲之上。 男高音與男中音表演出色 第三個層面,或許是此曲中最獨特之處,那是由兩位男歌者唱出英文的反戰詩,而與獨立於大樂團主體之外的一個「小型重奏團」,進行頻繁互動的部分。在此部分中,男高音克里斯多福.吉列、男中音林中光都有著出色的表現,吉列細緻而富於柔韌性的聲音尤其令人印象深刻。可惜的是,小型重奏團不夠靈巧、流暢,未能與聲樂獨唱自

技巧甚佳的克萊曼藉著數首管弦樂、室內樂的弦樂改編曲,透過他那訓練有素、默契無懈可擊的弦樂團,呈現出富於室內樂精神的精準,明確、純粹。

范雅志與他的同伴們,雖熟捻現代音樂的演奏技法,卻沒參透總譜裡的玄機,只看到四位演奏者擊出一個又一個漂亮的聲響,努力演出或點描、或渲染的聲響意境,卻沒有建構出一片完整的風景。

「紐約之聲」在合唱編曲上動了手腳,聽起來反而不太熱情卻十分溫暖,保羅‧賽門曲目更流向古典化的美聲合韻,最輕鬆的反而是艾靈頓公爵曲目跟孟克的Round Midnight。這樣用盡心思地新研究合音、編曲變化,證明「紐約之聲」拿下葛萊美獎根本不靠錄音效果。

伯明罕市立交響樂團(CBSO)向來為人稱道的反應靈敏與高超素質,似乎並沒有在這場音樂會充分展現。而拉圖與CBSO在錄音中每每將樂句結構打破,予以重組而煥發新意,在此也不常見,這不僅是「沒有拉圖的CBSO」(CBSO without Rattle),也是「沒有碰撞出火花的CBSO」(CBSO without rattle)。

大提琴在第一樂章的副題、低音提琴的撥弦皆為美妙非常的潛在聲部,猶如地底河流汩汩潺潺,清晰而不搶眼,令人感動不已,唯有洞察力深刻的指揮與訓練有方專業素養深厚的樂團團員才能做到。

溫頓在整個樂團的演奏中所展現的吹奏語法,是非常線性柔和的,整場音樂會中沒有聽到他吹奏那種小號常有的飆高音。只要是合奏的同時,他的吹奏跟其他樂手一樣是包容圓潤的,不會因為自己的名氣而猛烈表現。

本網站使用 cookies

為提供您更多優質的內容,本網站使用 cookies 分析技術。 若繼續閱覽本網站內容,即表示您同意我們使用 cookies,關於更多 cookies 以及相關政策更新資訊,請閱讀我們的隱私權政策與使用條款。