Search 搜尋

-

焦點

美國現代舞之祭酒 愛索(ISO)現代舞團

「ISO」來自希臘文,是平等、相當、相似、相同、同一的意思。舞團以此爲名,似乎就如他們合力創作的精神:大家地位平等、能力相當,因相似的習性與相同的理念,而聚合在一起爲同一個舞團而努力。

-

焦點

紅樓舊夢與新夢

應邀到八里雲門排練場看林懷民排《紅樓夢》,車子在微雨的淡水河邊疾馳。努力回想十一年前在社敎館看《紅樓夢》的情景,腦海中盤旋不去、反覆縈繞的,竟是翻滾如千層浪的布質彩幕,和幕後掩掩映映、蒼邈幽微的慘綠太陽

-

焦點

古雅南管

傳說淸康熙皇帝允爲「御前淸客」的南管,古雅而幽深,保有古老中國文士階層的音樂特性。隨閩南移民渡海來台,弦歌不輟;六月間漢唐樂府再度著玄服踩階上殿,淸奏及吟唱,爲觀衆帶來一場仿唐式的南管樂宴。

-

焦點

在吉祥星辰祝福下誕生的歌劇 威爾第歌劇《拿布果》

威爾第在《拿布果》Nabucco首演成功後的四十年曾回顧說:「這部歌劇可以說是開啓了我的藝術生涯。雖然我當時必須克服諸多的困難,但《拿布果》仍是在吉祥星辰祝福下誕生了。」(註①)這段話一點也不誇張,威爾第因這部歌劇使他和續絃夫人絲特蕾波妮(Giuseppina Strepponi)由認識而結合,也因這一部歌劇使他一夜成名,成爲義大利全國統一運動的英雄人物,更因這部歌劇承先啓後的特質,使他從此步上作曲生涯的坦途。

-

焦點

百家爭鳴的德國樂團

德國繼承了音樂史上豐富的遺產,尤其是德國的樂團,「傳統」爲它們保持了領導的優勢,縱然東西德的分隔產生了音響上的差異,但是日耳曼的民族風格依舊「聲」明了它們的純正血統。六月,前東德柏林廣播交響樂團、柏林愛樂的大提琴家都將來台獻藝,同時,一直帶領德東萊比錫布商大厦管弦樂團,這個由孟德爾頌手創的百年樂團的庫特.馬索,也將帶領新歡──紐約愛樂東來,讓本地樂迷能有機會比較紐愛在德國指揮妙手下新塑的風貌。

-

柏林

牆起牆倒的文化起落

柏林在德國人心目中的重要性無可替代,它在本世紀短短數十載中的起伏分合,極富戲劇性,見證著近代政治文化的轉捩。

-

新浪潮

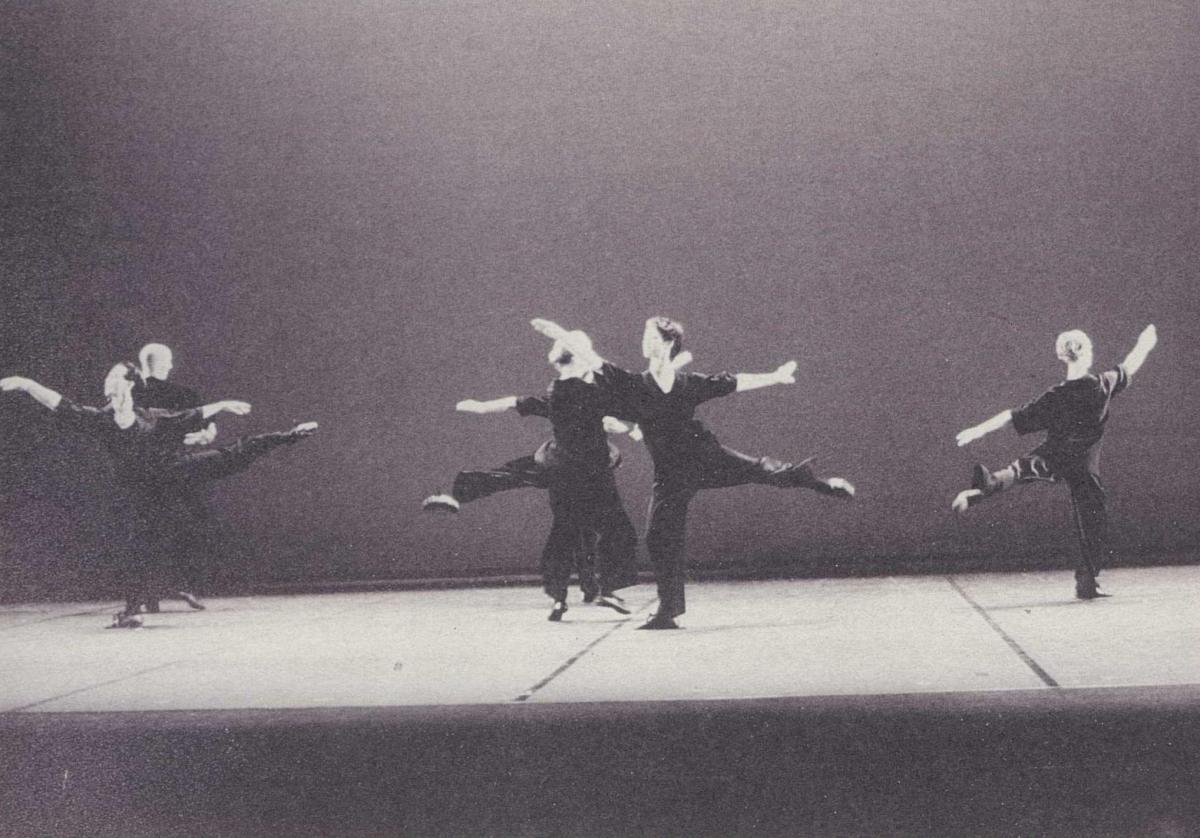

不變與變之間 露辛達.柴德斯(Lucinda Childs)的舞蹈

在編舞時,柴德斯感興趣的並非不斷地介紹新元素,而是如何以各種不同的觀點來處理同一事物。

-

藝鄉人

Ping Chong 張家平 出身粤劇世家的美國前衞劇場導演

六〇、七〇年代是美國前衛劇場黃金時代,實驗性強,創作力驚人。這批當年的反叛、前衛藝術家,今天都成爲主流,如以《沙灘上的愛因斯坦》崛起的怪才導演羅伯.威爾森。與威爾森同期,常被拿來相提並論的張家平(Ping Chong),則是其中最顯眼的東方面孔。

-

大陸劇場

戲劇:俗化的必然與無奈 九〇年代大陸表演藝術的走勢(一)

換一種嘴臉,變一種腔調,侃點俗人俗事,讓自己俗個澈底。大陸現階段的市民文化,在興起之初便充溢著淺俗流痞的浪蕩味兒。

-

人物檔案

創造記錄的劇作家何冀平

元宵的炮竹聲猶縈繞在大氣間,春雨霪霪的台灣,悄悄地,飛來了去夏在台灣藝文界造成強烈旋風的大將:《天下第一樓》的劇作家何冀平。

-

倫敦

書頁之骨骼 和黑鳥共舞

日本編舞家Saburo Teshigawara原是一名學雕塑的學生,十九歲才開始跳舞。他說:「舞蹈是雕塑我爲使時間消失而舞,也爲創造出時間而舞。」《書頁之骨骼》是一支非常詩意的獨舞,舞評家把他的舞蹈稱爲後舞踏,如同東京市的嘈雜中帶著秩序,他的舞蹈是極端快速和極端緩慢的混合體。

-

紐約

永遠的前衛 模斯.康寧漢與電腦編舞

在藝術界或甚至任何行業,常常有這樣的說法:當年輕、反叛的激進派日漸衰老以後,他們自己會成爲新的保守派。這樣的版本顯然不適用於當代編舞大師模斯.康寧漢(Merce Cunningham)的身上。這位七十四歲的編舞家,當年風格前衛,爲美國現代舞界開創嶄新的局面,四十年後,他以新作證明,他依然是不折不扣的前衛舞蹈家。

-

音樂曲式

詩詞乘著音樂的翅膀高吭 藝術歌曲

藝術歌曲講究的是詞與音樂的結合,不但要以音樂勾勒出詞的背景氣氛與場面,要合乎詞的種類與格調,要重視朗讀時之語調起伏與節奏快慢,更重要的是爲此一特定的詩詞找到一個相稱的音樂形式以點明該詩主要的內涵。

-

現代戲劇講座

布萊希特:走在馬克思主義和現代主義的邊境

在歐美現代戲劇史中,歷經兩次世界大戰的布萊希特是上承寫實主義下接後現代主義的關鍵人物。直到今日,我們依然必須在他的著作中搜尋表演藝術未來的各種可能性。

-

現代舞講座

現代舞講座社會:現代舞創作的關注焦點

朶瑞絲.韓福瑞是瑪莎.葛蘭姆的同窗,她所發展的以「倒地-爬起」爲中心的動作體系,形象而概括地描繪了社會的種種問題。她的另一重要貢獻是完成了《編舞藝術》一書,寫下了她對編舞的種種想法。

-

書介

《西洋音樂百科全書》十輯

根據英國牛津大學出版社出版的Heritage of Music及The Oxford Dictionary of Music,這兩部權威音樂書籍翻譯輯成的《西洋音樂百科全書》十輯,已在台灣二十餘位專業音樂文字工作者的通力合作下翻譯完成,並計劃自六月起陸續出版推出,這對國內音樂界來說不啻是件大好的訊息。

-

書摘

偉大的庫普蘭

法蘭斯華.庫普蘭(Franois Couperin, 1668-1733)有「偉大的庫普蘭」(Couperin le Grand)之稱,以示他在同儕及家族中都是超群出衆的。他來自一個聲名及族譜歷史都僅次於巴哈家族的音樂世家。尙邦尼葉推介路易.庫普蘭到宮廷供職後,庫氏家族主司巴黎聖傑維(Saint-Gervais)敎堂管風琴師職務,査爾斯(1638-79)承襲路易,査爾斯之子法蘭斯華十餘歲時又承襲父親的工作。法蘭斯華早期的音樂(當然指他早期出版的)是按古法國天主敎儀式傳統寫的管風琴彌撒曲,在十七世紀最後幾年裡他受聘爲正式宮廷作曲家,繼續寫作經文歌及舉揚聖體樂(elevatio)。這些作品雖然精妙深奧,但庫普蘭的核心作品卻是他爲他自己、朋友及學生而作的大鍵琴曲。庫普蘭雖然生於一個崇尙華麗幻想(如果不是錯覺)的世界,他本人卻可說是個自我,而非公衆的作曲家。 庫普蘭個人感受的寬廣幅度可從大鍵琴曲中窺見一斑。他在簡單的舞曲中點綴他周遭世界組成份子的「畫像」(portrait),及他們居住處的「音響風景」(sounds-cape)。通常這些畫像的主題都明顯易辨:第一冊中的第一首曲名《奧古斯特》(L'Auguste),是首高貴的阿勒曼舞曲,是梅茵公爵路易-奧古斯特(Louis-Auguste, Ducde Maine)的畫像,這位公爵是庫普蘭的好友及贊助者;《莊嚴》(La Majes-tueuse)似乎是國王的畫像(曲題的陰性詞態指的是《一首莊嚴的曲子》〈La pice majestueuse〉)。和這些親密而莊嚴的畫像正相反的,是些機智的素描,像《英國紳士》(La Milordine),描繪一位被英國宮廷放逐、住在聖日耳曼(St Germain-en-Laye)宮廷的英國小貴族。曲集裡也有很多公主的畫像(如《松斯的公主》〈La Prin-cesse de Sens〉、《夏布葉的公主》〈La Princesse de Chabeuil〉),單純農夫及女僕的畫像(如《小修女》〈La Nanette〉、《柔美花開》〈La Fleurie tendre〉),也有些與戲院有關、有或沒有做過貴族情婦而攀上高等生活的女人畫像。即使庫普蘭的畫像「主題」難以辨識,音樂也仍有其特定性,交待畫像人物的細節,而不是籠

-

新秀登場

愛「搔癢」的前衛編導 田啓元

因爲對體制的現實,主流階級虛僞本質的敏感,田啓元時而潑辣掀開體制的底袴,時而不傷大雅地搔搔「經典」、「規則」的癢處;而隨著劇場經驗的累積,近年來田啓元的作品逐漸少掉初生之犢的莽動,而多了一分聰敏與世故。

-

台前幕後

兩藝滙流的創作底蘊 舞蹈戲劇〈魔宴彌撒〉導演手記

舞者出身的吳素君習慣由身體做爲表演的發軔點;我習慣用心理帶動演員的身體。當我們都不太習慣彼此的習慣時,她好奇的赤子之心和成熟的信任態度提供了一個創作空間,作爲容納彼此想法與突破彼此慣性的任何激盪、交流的容積域。

-

表演賦比興

表演賦比興迴夢

那一年我們初次相遇,你向天掬一瓢水,自簷邊灑下。水珠浠瀝浠瀝,串成銀色長練。我以臉相就,激彈出嘩嘩笑聲與兩瓣初露的粉顏,刹時天地彷彿同一色。 而爾,當我的眼睛大到足以容納蜿蜒於橋墩的牽牛花時,你以風的姿態引領我摘下那粉紫純白。我以鼻相就,彷彿那是你的氣息,川流在我每一次的呼吸裡。 就在我的心大到可以放進千奇百怪時,你夜夜於我搭乘夢的羽翅前,在我耳邊輕輕低訴你的故事。我以我的故事相就,疊出層層心事,彷彿與宇宙同長,不止不歇。 然而當我登上高峰渴飲日升夕落時,你的步伐執著塵間紅綠,手指輕撫溼斑色痕,你笑聲如波,浪浪盪盪。我以歌聲相就,穿越如雲星子,彷彿一個天上,一個人間。 多年之後,我攀高的雙腳偶一不慎跌在常綠的枝枒上,你夾著熱帶海域的風力,將我掃落在地,向我抛灑一整個天空的粉紅花瓣。我以身相就,躺在那一片柔柔軟軟的綠席紅褥間,彷彿與你共葬。 那一夜我步履顛躓,扮醉胡鬧,指燈爲月,你彎身大笑,道嫦娥有情。我以淚相就,自此隨你遊走叢花綠樹,嬉戲人間月影。 文字|傅凱妮 自由撰稿