凱蒂.米契爾

-

四界看表演 Stage Viewer

性別議題方興未艾 英倫劇場女力迸發

自二○一七年#MeToo反性侵與性騷擾行為的議題,從網路上開始廣泛傳播,到發酵衍生出性別平權運動,與現今以川普當選美國總統後為代表,所倡導的民粹、保守、倒退的主流價值,形成與之抗衡的力量。這樣的性別平權運動亦會表現在戲劇上頭,因為劇場從來不自絕於外,退縮於舞台空間內自我封閉,反而體現其特殊的表述載體,得以戲劇來反映現實,表達身處於現今的風潮中,自我安身立命的價值與對外在世界的看法。這樣的表現可以從二○一九年一月的英國倫敦劇場,兩位英國目前當紅的女性劇場導演瑪麗安.艾利奧特(Marianne Elliott)的作品Company,與凱蒂.米契爾(Katie Mitchell)執導的When We Have Sufficiently Tortured Each Other,可見一斑。 主角翻轉性別 突顯女性生命抉擇的緊迫 以《戰馬》War Horse一劇聞名的艾利奧特,所導的舞台作品《深夜小狗神秘習題》The Curious Incident of the Dog in the Night-Time,雙獲英國奧立佛獎與美國東尼獎最佳導演,她一直想將美國百老匯重量級詞曲作家史蒂芬.桑坦(Stephen Sondheim),一九七○年根據喬治.佛斯(George Furth)原著創作的音樂劇Company,重新搬上舞台。但苦無機會,一直到她和製作人克里斯.哈波(Chris Harper)合作成立自己的公司,才如願以償。 Company講述在七○年代紐約曼哈坦,一位單身男子Bobby,和他五對已婚夫婦好友之間的互動往來,帶出婚姻、愛情、友情、人生的命題,特別是在Bobby的卅五歲生日,讓他意識到他到底要再如何往前?自己到底身處何方?婚姻會是他最終需要考慮的結果嗎?置放於廿一世紀的現今,艾利奧特勢必要改動原先設定的時代背景、社會景況的變異,沒想到最大的更動,是經製作人哈波的建議,將主角男性的Bobby改為女性的Bobbie。 艾利奧特不希望這樣性別的改動只是為了譁眾取寵,是為了女性而女性,而是真的

-

倫敦

歌劇《愛與暴力的啟示》 班傑明、昆普、米契爾再次合作

繼《進入小山》、《寫於膚上》之後,作曲家喬治.班傑明與劇作家馬丁.昆普再度合作,五月在倫敦推出了新歌劇《愛與暴力的啟示》,並找了英國劇壇的話題導演凱蒂.米契爾執導,相當引人矚目。《愛》劇是有關一位國王被迫在愛與政治責任之間作出選擇的故事,靈感來自愛德華二世與康沃爾爵士的同性關係,以愛德華二世兩個兒子的視角敘事。

-

四界看表演 Stage Viewer

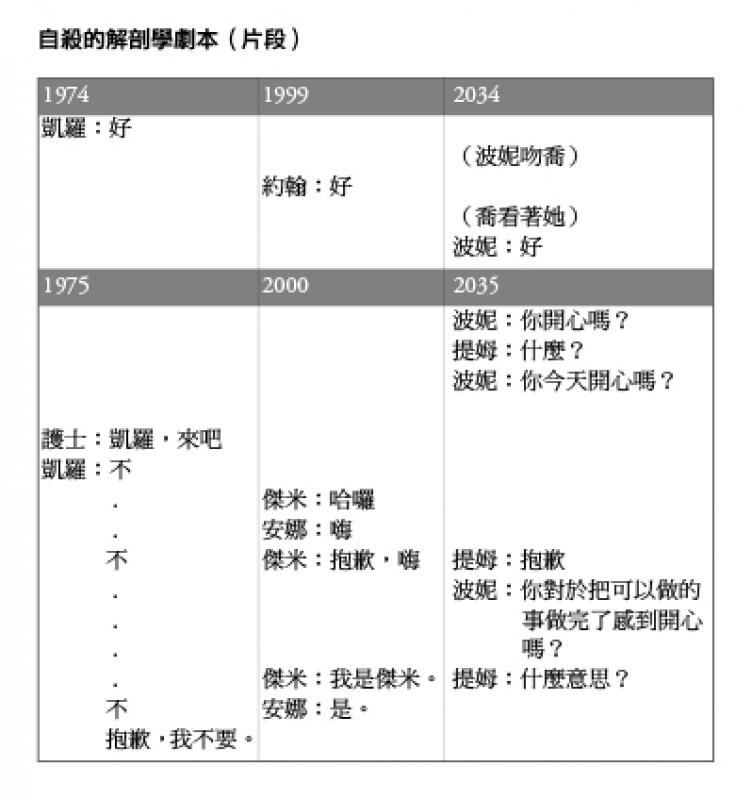

三代人生悲劇 舞台解讀自殺宿命

六月初在英國皇家宮廷劇院推出的《自殺的解剖學》,是新生代劇作家愛麗絲.柏琪的作品,由名導凱蒂.米契爾執導。《自殺的解剖學》透過祖母、母親及孫女三代,分析生命的循環、糾結與自殺的結局,劇情讓三個世代並置重疊,在三道門前說話,看到的不只是空間的形狀,還有時間裡的女性變化。凱蒂.米契爾則透過導演手法,讓片段生命有了某種連續與連接。

-

演出評論 Review

自然的假,不自然的真

在如此多焦、多線並行及比例過大的劇院舞台空間底下,真正存在且進行中的,反而是以假堆真、以虛構實的過程。也就是說,在這真實處處備受質疑的場域,只有遊戲本身的行為才真,至於遊戲行為所生的內容,信了才真,如同《茱莉小姐》原劇所描繪的階級、性別、愛情等權力關係一般,看似閉鎖、牢固又輪迴,實則如夢境、如幻影。

-

總編輯的話 Editorial

總編輯的話 Editorial影像世代的觀看革命

照相機、攝影機等記錄工具的發明,創造出相片與電影等再現系統,改變了我們觀看世界的方式,同時也挑戰了藝術表現形式的傳統定義與認知。例如電影的出現,即突顯了劇場演出的現場性;鏡頭力求真實,也引發我們對舞台寫實的重新思考。隨著科技發展,多媒體技術被引進劇場,尤其近年的歐陸劇場,融入影像敘事的舞台手法已成常態,例如曾來台的德國導演歐斯特麥耶(Thomas Ostermeier)、卡斯多夫(Frank Castorf)、荷蘭導演凡.霍夫(Ivo van Hove)、比利時導演蓋西耶(Guy Cassiers)等,然而真正將電影與劇場二者的形式融合並推向極致,創造出嶄新劇場語彙的,當屬凱蒂.米契爾(Katie Mitchell)。 米契爾將攝影棚搬上舞台,現場同步呈現電影拍攝的過程,從電影運鏡、打光、收音到剪接,全然赤裸呈現在觀眾面前。觀眾看到影像的同時,也看到影像如何被建構。米契爾認為,她的作品既不是劇場也不是電影,而是挪借劇場和電影的元素,融合出的新形式,藉此營造出「雙重敘事」。對她來說,影像是捕捉角色行動與情感結晶的產物,演員斷裂、不連續的表演,多場景的空間切換,零碎的敘事與獨白式的語言,其實是當代人類生活中接收訊息的方式,她只是將這些「真實」的行動與反應組合起來。 米契爾以「電影劇場」的手法重探、拆解經典文本,曾招英國評論家批評其撕裂文本、對文本不忠,致使她從英國劇壇出走,投向歐陸劇場的懷抱。事實上,鑽研史坦尼夫斯基表演體系的米契爾,對文本的重視,無庸置疑精確、縝密的文本分析與探討,才是工作的基礎;宛如編舞般的表演與技術、分鏡與構圖,繁複且精密的計算與統合,都是為了回應文本精神。在《導演的技藝》一書中,便翔實記錄了米契爾如何以史氏工作方法,理解並建構角色。 不論選材經典、新文本或小說,米契爾從不避諱女性主義的立場。接受本刊專訪時,她表示:「我總是以女性的眼光看事物,我認為這是值得讚揚的。有時,是沒有必要做一個女性主義者,那只是我的凝視,女性的凝視。」她強調,作為一個女人,有太多值得被頌揚的地方,光是女性會有經期、會懷孕、會面臨更年期的事實,就給予了女性很多改變視見的特權。「這些都是我熱切地想要與他人分享與共同探索的事。我可以選擇不去做,可以選擇不去談我的女性主義,但我想,如果我去談這些,對

-

特別企畫 Feature

凱蒂.米契爾 Katie Mitchell 「攝」入文本的溫柔

出身以劇作家和演員為主體的傳統英國劇場, 凱蒂.米契爾總是不示弱地踩著保守派的神經界線。 牛津大學畢業,精通史坦尼夫斯基, 米契爾不走寫實主義的傳統路線,反而以拆解文本聞名。 她從女性主義的觀點,切入詮釋經典, 突顯劇作中被忽略的女性聲音,直指當代女性面對世界的困境。 結合電影與劇場的同步錄像手法,標舉她獨一無二的導演美學, 建構真實也質疑真實,帶來新的觀看方式。 相較於英國本地,觀眾和評論家對她評價兩極, 在歐陸地區,她的作品總引來極大回響與共鳴。 即將在台上演的《茱莉小姐》, 即是她受邀為德國列寧廣場劇院執導的代表之作。 我們從創作背景、文本取材、工作方法、導演手法等諸多面向, 深入剖析這位縱橫歐陸與英國的導演, 同時獨家專訪米契爾,暢談她對影像與劇場的思考。

-

特別企畫 Feature

跳脫英國脈絡 參透文本解體重構

不同於其他英國劇場菁英的事業發展軌跡,凱蒂.米契爾因未曾赴波蘭、俄國、喬治亞、立陶宛等國家,學習史坦尼斯拉夫斯基表演系統、葛羅托斯基訓練方式,也經驗了前蘇聯政權的瓦解、柏林圍牆的倒塌等政治風向轉變的時期,讓她的創作概念與對政治與劇場的體悟都相當不同,非常重視排練前的準備功夫。雖與英國國家劇院有長達十年的親密合作關係,但晚近則將工作重心轉至歐陸,發展創新的多媒體劇場。

-

特別企畫 Feature

做足功課再出發 多樣手段構築觀點

不論米契爾的文本選擇為何,她會由作品寫成的年代為研究起點,因此作品總能展現其中女性角色面對的困境與抉擇,亦不閃躲涉及之政治背景,將作品視為對世界時勢的回應。她尤其擅長以當代的場景、寫實的畫面,重新處理寫於過去的文本,而受到碧娜.鮑許的影響,米契爾也時而加入舞蹈與音樂,除了配合文本詮釋之外,有時也讓充滿細節的歐式空間,轉換成夢境中跳動與不連續的場景。

-

特別企畫 Feature

一場引人入勝的戲劇遊戲

文本是米契爾結合電影與劇場美學背後的一股驅動力,就像《茱莉小姐》中配角被轉換成主角一樣,在米契爾的即時攝像劇場中,真實幻象是「如何地被創造」已經越俎代庖成了觀賞中心,帶給觀眾扣人心弦、前所未有的看戲體驗。劇末,讓人如夢初醒,赫然驚覺,不單單螢幕上是幻,劇場上揭露的真實亦是幻,一切都是一場引人入勝的戲劇遊戲。

-

特別企畫 Feature

虛實交錯的體驗 多層切入的感知

結合多媒體影像與現場表演的劇場手法,已經成為當代劇場的新興風潮,無論是定點拍攝、數位裝置的攝影、即時剪輯、經過特殊處理的合成效果或是3D投影,舞台上的影像不僅製造出強烈的感官效果,也讓劇場演出更貼近當代人的生活。除了凱蒂.米契爾,將於五月到訪的凡.霍夫,作品曾經來台的蓋西耶、卡斯多夫他們透過同步影像製造一場虛實交錯的感官體驗,帶領觀眾深入層次分明的敘事空間,讓他們自行辯證對於現實的多元感知。

-

特別企畫 Feature 專訪《茱莉小姐》導演

凱蒂.米契爾 女性主義者的凝視

她是極少數能夠縱橫歐陸與英國、成就高規格大製作的女性劇場導演,在這個多少還是以男性為主導者的表演藝術領域中,凱蒂.米契爾更刻意突顯其女性主義者的角色,在選材與詮釋角度上,從不放下她「女性的凝視」,所以在重新詮釋史特林堡、這個知名「厭女者」的劇作《茱莉小姐》時,也刻意從劇中的女僕克莉絲汀的視角出發,因為「她代表的是一個最多數的女性團體,她們的故事向來都沒有被敘述過。」

-

特別企畫 Feature 專訪《茱莉小姐》女主角

茱樂.伯溫 這是一齣精確周密的舞蹈劇場

《茱莉小姐》是列寧廣場劇院資深演員茱樂.伯溫與英國導演凱蒂.米契爾合作的第一齣戲,在劇中擔綱廚娘克莉絲汀的她,所有的劇情都透過她的眼睛發生,談起合作過程,她說:「整個過程令人緊張、興奮,而對演員紀律要求之苛刻,可是達到了最高程度。」不同於一般劇場演出,演員可以有即興與稍有差異的詮釋,茱樂.伯溫說《茱莉小姐》「是一場精準的編舞。要是我們當中有人一不小心,出了岔,就會全軍覆沒,演出就泡湯了。」

-

特別企畫 Feature

舞台幻覺的融入與解構

對凱蒂.米契爾而言,大部分《茱莉小姐》的舞台詮釋都客觀地鋪展三名角色之間的關係,把焦點放在兩名主角的階級落差之上,而她卻想深入刻劃個人主觀意識,以突顯劇中的親密氛圍。在米契爾的改編版本中,被史特林堡形容成「沒有主見、不會思考」的克利絲汀不再是個無關緊要的女配角,反而成為一個瀕臨崩潰邊緣的脆弱主體。她帶領觀眾一步步發現自己未婚夫與女主人之間的情愛糾葛,邀請他們融入衝突的核心,成為愕然無聲的目擊者。

-

四界看表演 Stage Viewer

女性視角 改寫希臘神話

奧菲斯與尤麗狄絲之間穿越陰陽、至死不渝的生死愛戀,是希臘神話中常被搬演的素材,但奧地利作家葉利尼克則以女性觀點重新詮釋,從尤麗狄絲的角度發聲,寫成《陰影(尤麗迪絲說)》一劇,並由英國導演凱蒂.米契爾執導、於柏林列寧廣場劇院演出,延續米契爾即時錄像的電影劇場手法,影像成了尤麗狄絲的主觀鏡頭,帶領我們深入她的內在與思維。

-

特別企畫 Feature 今年我想看:

我城劇場《請你閉嘴!》 凱蒂.米契爾《茱莉小姐》 楊景翔演劇團《女僕》

首先,讓我頗為期待的是我城劇場的第二號作品《請你閉嘴!》,還有凱蒂.米契爾的《茱莉小姐》,再來楊景翔演劇團的《女僕》,絕對不能錯過。

-

特別企畫 Feature 今年我想看:

凱蒂.米契爾x柏林列寧廣場劇院《茱莉小姐》 奧利佛.杜波伊斯《悲.慾》 莎士比亞的妹妹們的劇團《重考時光》

就像在一片麥地裡要挑出三粒形狀最特別的麥子,令人感到微微的興奮及頭暈,我最想看的三部作品分別是凱蒂.米契爾x柏林列寧廣場劇院《茱莉小姐》、奧利佛.杜波伊斯《悲.慾》、莎士比亞的妹妹們的劇團Baboo作品《重考時光》Caged Time。

-

城市藝波 Cities & Arts

執導莎拉.肯恩《滌淨》 導演凱蒂.米契爾挑戰觀眾極限

英國早夭劇作家莎拉.肯恩的作品雖少,卻經常在世界各地搬演,但最近國家劇院推出由當紅女導演凱蒂.米契爾執導肯恩的《滌淨》,是該作問世十八年來在倫敦的首度大型復演製作,亦是她的作品第一次在國家劇院演出。《滌淨》劇作內容飽含暴力、虐待等情節,挑戰觀眾對於折磨和痛苦的想像極限,在預演的頭一週,便有五位觀眾在演出中昏倒,另有近四十位觀眾選擇中途離開。

-

城市藝波 Cities & Arts

從頭到尾一人講演 《二○七一》述說氣候變遷

由皇家宮廷劇院製作、凱蒂.米契爾導演的《二○七一》,完全顛覆了觀眾對戲劇演出的概念:從頭到尾只由一位演員倫敦大學學院氣候科學教授克里斯.雷普利,坐在椅子上談七十分鐘氣候變遷、全球暖化的科學知識。劇院希望能夠藉此劇鼓勵公共參與,提高大眾對於氣候變遷議題的意識。

-

城市藝波 Cities & Arts

凱蒂.米契爾《朱莉小姐》 天津北京聯演引爆討論

天津大劇院將二○一四年定位為戲劇年,主辦單位從歐洲引進了幾齣在國際上口碑極佳且具前衛性的戲劇作品,如《假面.瑪麗蓮》、《朱莉小姐》和《耶德曼》,在北京藝文圈引起一陣騷動。其中《朱莉小姐》還應邀到北京演出。但其以電影的拍攝場景結合獨特的音效呈現,創新形式也引起質疑聲浪,就傳統觀賞習慣而言,觀眾確實沒看到一場「戲」,而是紮紮實實地看了一場表演。

-

編輯室報告 Editorial

編輯室報告 Editorial文本及其反動

談到英國劇場導演,台灣觀眾最熟悉的,莫過於曾來台搬演《春琴》的「合拍劇團」導演賽門.麥克伯尼,以及明年台灣國際藝術節即將三度訪台的「與你同行劇團」導演迪克蘭.唐納倫。事實上,英國劇場長期以劇作家為主體,再加上劇院制的產業生態,作為導演,要在競爭激烈的倫敦劇場界嶄露頭角,可不容易。 以英國最具指標性的英國國家劇院來說,自二○○一年接任至今的藝術總監尼可拉斯.海特勒,從莎士比亞歷史劇、復辟時期喜劇到當代劇作家的新作,都難不倒他。在藝術成就之外,海特勒也被喻為國家劇院自上個世紀中期創立以來,最有建樹的一任總監,他不僅讓劇院的票房收入與名聲大幅成長,許多創新的計畫和挑選合作的導演、劇作家,都讓新世紀的國家劇院進入了新的階段。 演員出身的麥可.格蘭迪奇,是海特勒今年宣布離職之後,呼聲最高的繼任者人選之一。卸下丹瑪倉庫藝術總監一職,不願受限於劇院行政羈絆的格蘭迪奇,追隨麥克伯尼和唐納倫的生涯步伐,在二○一二年創立了自己的劇團。因為與演員之間良好的工作關係,他的作品總是吸引影視明星擔綱演出,戲劇類型從悲劇、喜劇、鬧劇到音樂劇,展現出他對新舊文本、戲劇形式的掌握能力皆不下於海特勒。 二○○七年和湯姆.莫里森共同執導《戰馬》獲得空前好評的瑪莉安.艾略特,在以男性為主的倫敦劇界,格外受到重視。艾略特是典型的英國劇場導演,目前擔任皇家宮廷劇院共同藝術總監,作品涵蓋各種文本類型,跨幅頗大。評論認為她的女性視角和對於不同劇種的挑戰,給予倫敦劇場新的氣象。今年她以《深夜小狗神秘習題》獲得奧立佛獎最佳導演等七項大獎。 同樣身為女性導演, 凱蒂.米契爾的知名度和作品都不限於英國本地。她近十年以文本結合同步錄像的實驗,為劇場帶來新的劇場觀看方式,在歐陸地區引起極大的共鳴回響;但在英國本地,觀眾和評論家對她則是評價兩極。尤其是她的文本處理方法與舞台呈現手法,在以劇作家和演員為主體的傳統英國劇場裡,米契爾總是不示弱地踩著保守派的神經界線。 一九八四年成立的「強迫娛樂」劇團,從柴契爾時代下的藝術抗爭勢力崛起,代表了相對於主流劇場的另類勢力。這支英國當代實驗劇場中最老字號的劇團,由六個藝術家為主要成員,他們不從既有的文本出發,作品通常難以歸類,時常以極為奇特的形式作為內容主體,挑戰觀眾的觀看經驗,即使由提姆.艾契爾掛名藝術