林兆華

-

北京

「變與不變」為題 林兆華戲劇邀請展再出發

以中國現代劇場大師、外號「大導」的林兆華為號召,突顯其選戲品味的「林兆華戲劇邀請展」,在停辦一屆後,今年的活動將在五月至七月重回北京舉行。今年邁入第八屆的林兆華戲劇邀請展,從二○一○年創辦迄今,從北京到天津,再從天津回到北京,舉辦歷程數來坎坷曲折,今年的主題是「變與不變」,聚焦於年輕新銳導演的作品,只邀了兩檔歐洲劇目,並由大導之子、既是導演也是演員的林熙越主導。

-

四界看表演 Stage Viewer

十四台大戲 六大單元、三地上演

從二○一○年起,由中國戲劇大師林兆華以個人名義發起的「林兆華戲劇邀請展」,今年已然來到了第七屆,以「每個人和它的命運」為主題,邀請了列夫.朵金、克里斯蒂安.陸帕、歐斯特麥耶等歐陸名導參演,推出六大單元、十四齣大戲,分別在北京、天津、哈爾濱三地演出,可說是中國劇界一大盛事。

-

城市藝波 Cities & Arts

天津、北京爭「戲劇之都」 曹禺國際戲劇節蓄勢待發

向來自豪於「戲劇之都」美名的北京,近期卻有消退之勢,戲劇活動仍然頻繁,但亮點不多,尤其是民間原創乏力,一年出一部好戲都不容易,這是最大的隱憂。相較於天津,在天津大劇院的帶動下,今年舉辦到第三屆的「曹禺國際戲劇節」邀來九齣目前世界戲劇圈最受矚目的名作,豐富及前衛程度已超過「2014戲劇奧林匹克」,可謂空前,篤定成為今年中國最有話題性的劇劇節。

-

藝號人物 People 縱橫京、梆、崑的戲曲大師

裴艷玲 上了台,就要讓人無話可說

從小在戲班長大,五歲上台救場,九歲開始挑梁主演,戲曲大師裴艷玲說:「舞台是我唯一的依靠,別的地方都容不下自己。」從京劇、梆子到崑曲,從武生到老生,裴艷玲打造了舞台上「角」的傳奇;而在浮誇華麗的戲曲革新風潮中,她沉澱整理了自己的一甲子藝術生涯,透過素樸的說演形式,在《尋源問道》中,展演戲曲藝術的本質,裴艷玲說:「裴艷玲要做,就做廿四K金!《尋源問道》的藝術含金量,絕不少於一台完整的大戲。」

-

上海

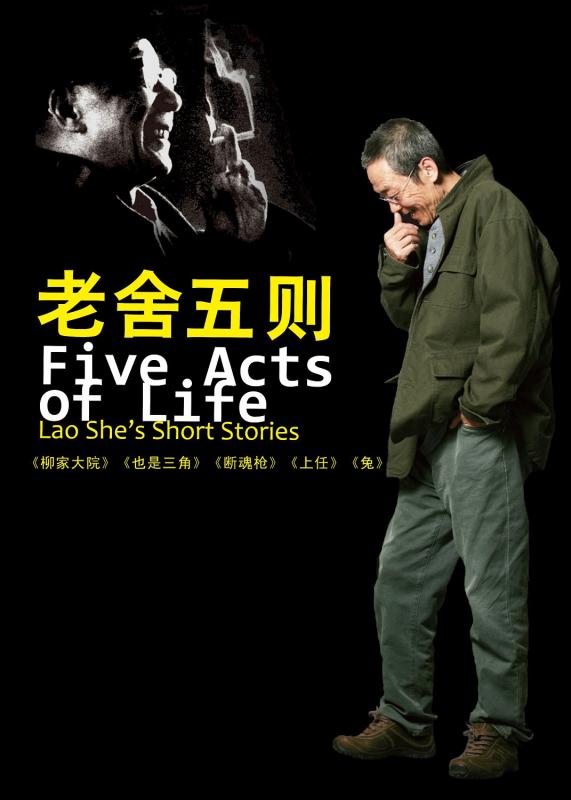

《老舍五則》征服上海 再續京味兒風潮

林兆華執導的《老舍五則》,延續之前北京人藝訪演上海的風潮,讓上海人繼續沉浸在道地的京味兒裡。這齣戲是兩年前為紀念老舍誕辰一百一十一周年而作,由北京曲劇團為演出班底,演員能說能演,劇情親民,林兆華更以極簡舞台,讓表演者更有發揮空間。

-

上海

裴艷玲《尋源問道》 本色搬演傳統真髓

東方藝術中心「名家名劇月」以四月十五日、「第一女武生」裴艷玲演出的《尋源問道》畫下完美句點。裴艷玲在此戲中,採取了排練加講解的形式,一臉素顏僅穿著練功時的水衣,便盡情演繹了林沖、石秀、哪吒、武松四個人物,演出了崑曲、河北梆子與京劇,展現了戲曲演員傳統功夫的精到神妙。

-

四界看表演 Stage Viewer

空間錯置,如何遊戲到底?

作為今年香港藝術節的重點大戲,高行健與林兆華這對當年的先鋒戲劇搭檔的再度攜手合作,更是《山海經傳》成為矚目焦點的原因。高行健的文本從開天闢地開始,許多天神帝后上陣,劇作家要讓他們「去神化」,提出以民間傳統技藝、像廟會一樣的演出形式,導演林兆華也放下之前導戲的精準,隨之「輕鬆做戲」。兩人的實驗企圖明確,但似乎是「錯置」在香港藝術節的舞台上

-

總編輯的話 Editorial

總編輯的話 Editorial新人新政新樂季

在國內廣大樂迷的引頸期盼下,曾任漢諾威歌劇院音樂總監的「台灣之子」呂紹嘉終於回到台灣,出任國家交響樂團(NSO) 音樂總監。這大概是即將展開的新樂季中,最令人興奮且期待的大事件。呂紹嘉是台灣在國際樂壇中地位最高的指揮家,多年旅德,卸任漢諾威國立歌劇院音樂總監 之後,呂紹嘉客席多國歌劇院指揮歌劇與音樂會,邀約不斷。返國擔任國家交響樂團音樂總監,是國內樂界人士的期盼,也是呂紹嘉義無反顧的重責大任。在今年的 新樂季節目中,呂紹嘉除了跟樂迷一起回顧大作曲家馬勒、也邀來許多國際樂壇名家與NSO同台外,更令人矚目的是,呂紹嘉安排了現代音樂,要帶給樂迷嶄新的聆聽經驗,一如他對NSO的期許:「不討好樂迷,更不討好樂團團員,我要讓外界看見國家交響樂團真正的實力。」 除了呂紹嘉即將為NSO帶 來全新氣象外,本刊也為樂迷精心策劃了新樂季的完全導聆指南,歸納整理出「指揮」、「名家」、「未來大師」、「現代音樂」、「首演作品」、「節日派對」、 「歌劇音樂劇」、「東西同台」與「跨界」等十個焦點,讓讀者輕鬆掌握國內各大交響樂團在新樂季即將端出的誘人菜色。除了國內的樂季總覽外,本期的特別企 畫,我們也將搶先報導國際樂壇的最新樂季動態,從德奧、法國、美國、英國等世界最具代表性的交響樂團中,從人事更迭到曲目選擇,標誌出這些古典樂龍頭的現今發展與未來趨勢。 一九八○年代台灣,社會上正經歷著政經改革開放的解嚴時期,反映在戲劇上,則是充滿活力的小劇場運動。彷彿是相互呼應似地,一九八二年的北京,在首都劇場三樓,北京人藝的導演林兆華執導作家高行健的《絕對信號》,這場實驗性質的非售票「內部演出」,亦開啟了中國八○年代的實驗話劇和小劇場的風潮。如今革命的信號響起三十年,以北京為首的大陸劇場經 歷七○年代末和八○年代的探索劇和實驗話劇運動、九○年代的先鋒劇場、和九○年代末迄今鋪天蓋地的商業劇場等階段,如今究竟呈現了什麼樣的面貌?我們透過 林兆華、孟京輝、李六乙、王曉鷹、田沁鑫五位如今在大陸劇場各擁一片天,導演風格與關注主題各異的導演,帶讀者深入了解大陸劇場現況的多元發展。 除 了走進劇院看戲、聽音樂會,還有什麼方式,可以讓藝術走進我們的生活?本期藝活誌規劃的「舞動身心靈」單元,將與讀者分享人與舞蹈互動的更多可能。在生活 中,在公園裡,在教室中,從舞蹈作為肢體律動開發

-

焦點專題 Focus

從僵固到流動 從藝術到商業

中國的小劇場運動很快將邁入三十年,年過七十的大導仍有新作問世,中生代的導演們確立了風格,新生代的導演們則在剛剛開放的市場中試水溫。北京的小劇場戲劇會怎麼走?資金倒不是問題,而是要看這些獲得資源的創作者,最終的藝術選擇。

-

焦點專題 Focus

林兆華 從形式到表演 堅持前行的先鋒

林兆華可說是近代中國戲劇發展最重要的導演之一,開啟了八○年代以來的實驗話劇和小劇場風潮的他,三十年來持續在劇場中實驗創新。林兆華的重要性不僅在於他導演了許多歷史之作,如《絕對信號》、《車站》、《狗兒爺涅槃》、《哈姆雷特》、《趙氏孤兒》等,這些作品在不同階段不僅扮演了先鋒者的角色,也引起思想和美學上的爭議和觸及中國當代劇場的重要問題,例如對導表演方法的再思考與嘗試,以及戲曲美學的現代應用等。

-

四界看表演 Stage Viewer

四界看表演 Stage Viewer傳統粵劇開鑼 表演饗宴澎湃登場

每年春天的藝術饗宴香港藝術節,今年依例將在二月廿五日登場,適逢廣東粵劇在去年底獲聯合國教科文組織選為「人類非物質文化遺產」,香港八和會館「傾館而出」,擔綱開幕的「百年回顧八和鳴」,搬演已經中斷六十年的「例戲配搭正本戲」模式,完整復現原整的粵劇傳統。此外戲劇類的《老舍五則》、《碼頭風雲》,音樂類的古斯塔沃.桑陶拉利亞與薩頂頂,舞蹈的兩大天團荷蘭國家芭蕾舞團與馬林斯基(基洛夫)芭蕾舞團,都是藝術節中的重量級菜色。

-

音樂招風耳

音樂招風耳青山前與後,白雲西又東

于特福斯的《三姊妹》電視版本在片頭之後穿插日本書法家良寬的墨寶:「青山前與後,白雲西又東,縱有經過客,消息應難通」,這詩放在契訶夫劇前,真是畫龍點睛的偈語,道盡原作的含蓄與無奈。

-

戲劇

荷珠與茶館 經典重詮兩樣情

對於原劇精神的掌握和戲劇風格的建立,《荷珠新配》呈現出新世代「只要我喜歡,沒什麼不可以」的偏好和觀念,《茶館》則仍偏向在傳統的框架中尋找新的著力點。

-

戲劇

愛上《茶館》

迷上《茶館》已經十多年,這回讓我開心的,是它還能讓八年級的台灣孩子也迷上。可見不是我情有獨鍾,這玩意兒真能傳世。

-

古意

曲折多年,終見老舍經典

新的《茶館》在導演林兆華手中,有了充滿現代感的門面,還有以不同時代的音響效果來取代傳統「數來寶」的背景鋪敘;而曾經因為文革禁忌以致不見天日的人物素材,則在新版中得以復活。

-

北京

劇情顛覆傳統,表演走出主流

由於這齣戲的重點是從「說故事」來進行人物動作的表現,而不在於揣摩角色的心理,所以林要求,除了必要的動作(如拿劍等)和走動,演員形體多呈現不動的狀態,必要的身體動作也被要求簡化。這樣的要求,讓幾場群眾場面中的演員肢體,呈現出「簡單」的整體感。林兆華表示,為了反「偽現實主義」繁瑣的舞台調度,此戲要「簡化無內容的瞬間場面,包括表演上和調度上,所以人物上、下場的節奏盡量明快,形體動作盡量簡單。」

-

最PAR!

最PAR!留住半世紀來老茶客的心!

新版《茶館》中,可以明顯地感覺到導演林兆華在改革與加工方面的努力。 例如充滿強烈現代感的佈景; 以不同時代的音響效果,取代以「數來寶」來補敘劇情背景的作為; 恢復以往因禁忌而不見天日的人物與素材;不用大幕以及整體節奏之調整等等。新《茶館》能使新、老「茶客」大體都滿意,這就很不容易了。

-

專題(一)

另闢一條無人的蹊徑

所謂藝術的先鋒,強調的是藝術家與世俗潮流逆向而行的精神訴求,與個人操守的必然表現,也在於不斷叩問歷史、質疑當下與顛覆藝術常規的持續努力;先鋒戲劇在形式上的探索、顛覆與解構,皆源於藝術家精神深處的反叛。

-

專題(一)

今日之生,譬如種種昨日死?

談起先鋒戲劇,我們都會不約而同的想到三位導演──孟京輝、牟森和林兆華。孟京輝雖然創作數量最多、影響力最大,而商業運作也最為成功,但他的作品比以往內斂;牟森的創作情況特殊,記非科班出生,也一直堅持體制外的獨立創作,未來企圖創造一種史詩性「超級現實主義」的作品;林兆華的導演作品數量繁多,風格也極為多樣,卻認為自己並算真正的先鋒戲劇創作者。

-

名家訪談

做戲成癮,全憑頓悟

擔任北京京劇院《宰相劉羅鍋》總導演的林兆華,曾多次與今年的諾貝爾文學獎得主高行健合作,以《絶對信號》等作品震驚了大陸劇壇,被視為大陸小劇場的拓荒先鋒。在訪談中,林兆華除述及此次《宰相劉羅鍋》的創作心得外,並淺談多年來從事戲劇導演工作的體會。