劉守曜

-

焦點專題 Focus

數位未來 改變你的表演藝術「觀」

在無法進劇場看演出的當下,許多創作者與團隊選擇將過往錄影開放觀賞,或舉辦新作線上直播,除針對當下觀眾進行宣傳並維持疫情後的消費意願外,表演藝術影像其實一直面對著另一群存在於未來的觀眾:「研究者」,這廣義地包含了所有想要了解表演藝術脈絡的觀眾群。而現行的表演藝術記錄方式,其實難以滿足未來觀眾的需求,透過新科技如VR的介入,則能保留更清晰的「表演」細節。透過對不同技術的探索,不只是開發新的可能性,也是在反思過往表演藝術所習慣使用的記錄媒材,如何形塑人們對「真實」、「表演」的想像與認知。

-

話題追蹤 Follow-ups 第十六屆台新藝術獎系列之一

面對現況焦慮 面對歷史記憶

總結二○一七年的視覺藝術與表演藝術作品,第十六屆的台新藝術獎選出了三項大獎,並於六月二日舉行頒獎典禮。這次的年度大獎是由龔卓軍領軍的策展團隊策劃的《近未來的交陪》奪得,視覺藝術類大獎由藝術家姚瑞中的個展《巨神連線》拿下,布拉瑞揚舞團《無,或就以沈醉為名》則獲得表演藝術類大獎。決選評審劉守曜指出,此屆作品大體呈現兩個面向:一是對於現況的焦慮,二是企圖解決與過去(歷史)相關的記憶。

-

特別企畫(二) Feature

直面觀者 追問生命與禁忌

相對於歐陸對裸體演出的坦然,相對保守的台灣,對這類呈現依然不免有相當程度的禁忌心態,於是舞台上的裸體不只是展示一則純然的肢體語言、身體美學課題,也有其社會、政治的面向,甚而觀看本身也處於變化之中。不管是在行為藝術表演或舞蹈戲劇演出中,創作者以各種不同的美學與身體思考出發,是一則則創作者、表演者乃至觀眾如何逾越各種不可能性、社會禁忌、生命追問的故事。

-

特別企畫(二) Feature 無遮蔽的身體 創作的誠實與真實

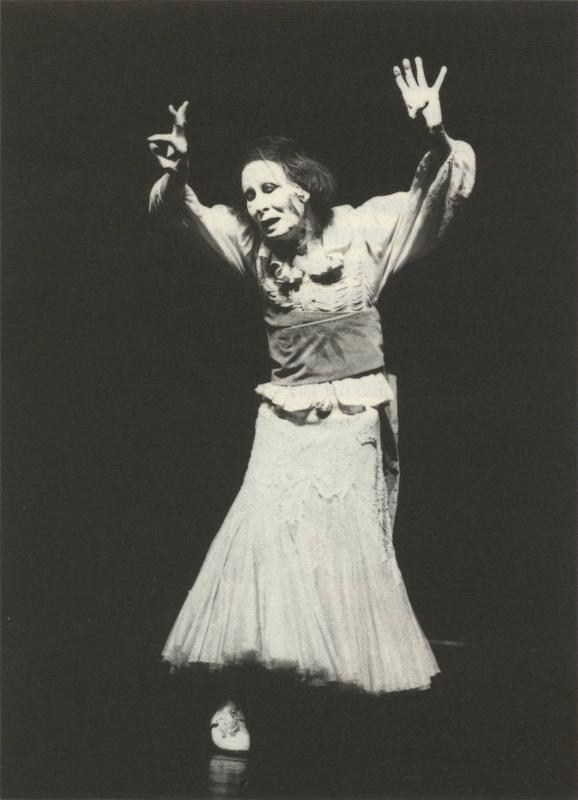

舞者、劇場演員 、 導演 劉守曜 透過裸體 釋放內在靈魂

表演者的身體,是舞台上最重要的元素,裸身演出,卸下的不只是衣服,更是種種社會的、外在的遮蔽物,誠實面對當下的自己。 四位劇場/舞蹈工作者劉守曜、法蘭克.迪馬可、李貞葳、蘇文琪,當他/她們在作品中呈現裸體時,思考的是什麼?想說的是什麼?

-

即將上場 Preview 翻轉田納西.威廉斯

劉守曜《我的洋娃娃》 讓女人展現自主

去年應日本利賀藝術節的亞洲導演競賽之邀,以田納西.威廉斯小品《滿滿廿七輛貨車的棉花》為題,導演劉守曜演出了《我的洋娃娃》。原作雖是講男性對女性的壓迫和歧視,但在劉守曜的詮釋中,則為劇中女主角翻轉色彩,更具自主權。

-

即將上場 Preview 跨領域創作展演《誓.逝》

誓言或逝言? 辯證無常人生與永恆執念

由老畫家王攀元親身故事發展而來,編舞家姚淑芬與策展人吳牧青合作的「誓.逝」一展邀集國內外近十名創作者,以殊異媒材反覆辯證存在的當下,探討人生、愛情、環境變遷等,皆環繞著誓言的不可確定性與生命的無常。展出期間亦有舞者行動演出《誓.逝》,與身體表演者劉守曜每日「行走」,以身體展現相關概念。

-

藝次元曼波 HEART to HEART

劇場與科技的肉身搏擊

對談舉行的所在,是在師大對面的義大利餐廳,一九九○年代曾是一幢兩層樓建築,一樓是畫廊,二樓是間咖啡館,名叫「台北尊嚴」。 話匣子就從這個早就消逝的咖啡館打開,在這裡曾經演過的一齣戲《拖地紅》,串起了今日對談的兩個人身兼身體表演工作者與劇場導演的劉守曜,與曾參與小劇場運動、近年以研究「蚊子館」空間知名的視覺藝術家兼策展人姚瑞中。 距離上次推出獨角身體演出已有十五年,劉守曜以五十歲的身體,試圖在劇場中以肉身與影像對話,在新作《Shapde 5.5》中他與多位影像藝術家合作,企圖展現影像的「角色」,在劇場中,探索人與科技「對話」的可能性。而作為最早在劇場中運用影像的視覺藝術家之一,姚瑞中以自身經驗反思科技藝術之於劇場的意義,歸根結柢,仍肯定無論是科技藝術或劇場,還是要回到人的本質。 經歷過九○年代的小劇場狂飆風潮,或許讓人以為現場會陷入「白頭宮女話當年」的懷舊氛圍,但長期思索藝術與美學形式的兩人,更多是從小劇場打破框架、奮力質疑的基底精神出發,以不改當年的犀利加上多年創作的積累,交換對現下劇場發展的觀察與思索。

-

特別企畫 Feature

布萊希特碰上歌仔戲 「胡撇」出生活荒謬

德國劇場大師布萊希特的《三便士歌劇》,到了台灣搖身變成一心戲劇團的新編歌仔戲《Mackie踹共沒?》,會不會太荒謬了?可是一樣樣比對布大師強調的「疏離」觀念與「戲劇要跟庶民溝通」理念,就會發現歌仔戲也有異曲同工之妙。《Mackie踹共沒?》將以嘲諷手法,植入台灣社會現狀,讓觀眾體驗生活的荒謬,會心一笑!

-

特別企畫(二) Feature

演員能量 造就劇場

一九六○年代中期,鈴木忠志開始以拼貼劇本的手法,脫離文本和語言的局限,將劇場空間還諸演員,成為身體能量的場域。為了尋找屬於日本文化的身體性,鈴木忠志重回日本傳統舞台,汲取能劇、歌舞伎及白石加代子獨特的「肉體派」表演方式,逐漸建立出一套「下半身」的演員訓練法。這些年鈴木忠志主要做音樂劇,持續實驗聲音的課題。本刊特地專訪熟稔鈴木演員訓練法、並擔任《茶花女》副導演的資深編導劉守曜,一談他對鈴木中志演員訓練的了解與近身觀察。

-

藝號人物 People 劉守曜

拾起寫實表演,完成劇場拼圖

年輕時以生猛的創作與表演驚豔台灣劇場界,歷經劇場導演、藝術行政、藝文媒體、藝術策展、生態觀察等位置,劉守曜以豐富的歷練與經驗,將對人生諸般體悟投射在劇場最新創作中。他將以《愛錯亂》一劇重綻導演功力,從近年對個人表演脈絡的反芻出發,以寫實表演為底;而隨著人生進程有所轉變的心境、態度,也讓他一反過去作品較為嚴肅的風格,大步邁向喜劇調性,要帶領觀眾一起,笑看人生無奈。

-

特別企畫(二) Feature

藝術人看台新獎,期許無限

林懷民(雲門舞集創辦人) 雲門舞集《行草貳》為第二屆台新藝術獎藝冠獎得主。雲門舞集創辦人林懷民對台新藝術獎表示肯定。 我覺得台新藝術獎在台灣藝術界已經樹立了代表性,也有相當的影響力。尤其是在藝術觀察和評論部分,做得非常好,台灣向來缺乏長期藝術觀察與評論,嚴格說來,這是台灣的媒體失職,台新以民間企業的角色,出來擔負這樣的任務,非常了不起,長期做下來一定會對台灣藝術評論的環境產生更大影響力。 我對台新藝術獎有三個期許,第一是希望獎項持續下去,讓台新藝術獎歷史再悠久一點,更有影響力。第二是經費再多一點,更希望其他企業也能跟進。第三是藝術觀察與評論的部分可以再多撥一些經費,這對台灣藝術環境會有很大的幫助。 劉守曜(舞蹈空間舞團團長) 舞蹈空間舞團《再現東風》入圍第二屆台新藝術獎年度十大表演藝術。 我對台新藝術獎非常肯定,包括對傑出藝術作品的肯定與長期評論的建立,有些應該是政府出面做的,現在卻由企業取代政府來做,這相當不容易。 另外十大藝術新聞的選拔,台新也建立了自己的機制,目前雖也有北藝大在做,但學者和民間可以再多一些角度,可以做更多元的呈現與對照。 我覺得台新藝術獎可以利用現有資源,做更大更多的事情,例如台新的觀察團和評審團長期觀察台灣藝術界的生態與各種藝術創作,這應該可以留下更多記錄,如果這些評論文章未來可以定期集結出書,相信會對創作者的自我關照,與跨界的相互瞭解有很大幫助。 過去表演藝術界和視覺藝術界彼此並不熟悉,透過台新藝術獎的設置,現在表演藝術界有管道更瞭解視覺藝術的創作者的創作風貌,對於推動跨界合作有很大幫助。像這次施工忠昊為《柳.夢.梅》設計的舞台裝置,也是本屆入圍的《迷宮中的朝聖施工忠昊個展》的展覽內容之一,就是跨界合作的好例子。 紀蔚然(創作社編導) 紀蔚然的《嬉戲 who-ga-sha-ga》入圍二○○四年第三屆台新藝術獎十大表演藝術。 我個人肯定台新藝術獎的存在,但卻覺得例如台新藝術獎此類獎項,對台灣的表演藝術實質幫助有限。主要是台灣的藝術人口

-

舞蹈 舞蹈空間十五年新作

《視界2020》逼視近未來

《視界2020》舞名頗為另類,2020來自於人左右眼睛正常的視力極限(2.0),也可被解讀成一個近未來的時空。在《視界2020》中,焦點是可以被瞬間轉移和改變的,視覺美感慣性被打破的。

-

專輯(一)

噢!這些跳舞的男人們

近年來,在舞台上發光發亮的男舞者很多,他們或因舞作的角色而成為不可取代的經典人物,或因高超的技巧及表現力而令人擊掌叫好,也可能是舞而優則編則導,或實在是太有個人風格與魅力而令人難以忘懷總而言之,這些跳舞的男人們,在舞台上燃燒舞動的身影,烙印下台灣舞壇精采的一頁。

-

舞蹈

舞蹈一場解構公式、傾聽彼此的歷程

對於成立十年的古名伸舞團來說,最令人印象深刻的是幾乎與舞團、古名伸本人劃上等號的「接觸即興」。歷經古名伸多年的推廣,這種舞蹈方法不僅成為舞蹈教育中的一環,也被本地劇場工作者視為重要的表演訓練。接觸即興不拘肢體形式,打破打破技巧規範,並要求參與者仔細傾聽共舞夥伴的身體訊息與慾望,讓表演者更了解自己的身體,讓表演更自在。

-

最PAR!

「跨」一步,海闊天空?

目前台灣的幾齣所謂跨國製作,其實都還在起步的階段;成功的跨國性製作不僅需要時間累積認同,還要有具備國際眼光、普獲國際尊重的藝術策展人(或說製作人)的主導,加上政府的後援支持與充分的經費挹注;但是中間執行者能否對這樣的合作建立共識和付諸熱誠,更是攸關成敗的關鍵。這樣的理想不但適用於主流劇場製作,小劇場界更該拓展國際市場,也更有市場潛力。

-

劇場思考

最基礎的表演練習 最艱難的深層沉澱

劉守曜以觀賞日本舞踏家大野一雄的獨角戲作結語,他認為那是獨角戲演員的最高層次,因為看大野一雄的個人呈現,可以看到他享受他的表演,不是炫耀技巧,而是投射了一輩子快樂、脾氣與成長,令人完全地感動;「獨角戲是最難的,卻也是最動人的;獨角戲是最簡單的,但往往要花一輩子去努力。」

-

專題

建立表演環境的「共同意識」

台灣表演訓練本身並沒有一個最高理想,各種訓練方式未盡成熟卻又行之有年地出現,整個環境是一種模糊的學習狀態。以尤金諾.芭芭為例,我們要怎麼看待這位西方社會中的非主流人士 ?只有在我們自己環境也成熟、且有完整體系出現時,才能發現其價値所在。

-

專題

大師播種,修者各自結果

嚴格來說葛氏體系在台灣的訓練只有頭五年,但卻是一次具有長遠意義的播種,埋下今日小劇場工作者深耕的根基;不但提供了演員訓練方法的重要參考,更啓發劇場創作者對劇場本質的思考。

-

專題

創作跨國,能打通藝術血脈?

在增加國内創作的國際能見度、進而促成文化外交的功能與使命之外,跨國合作的形式其實具有更為寬廣的創作空間,蘊藏豐富的文化能量;而撇開「本土化」或「文化樣板化」的政治考量來看,向外尋求合作的藝術創作,也可以在藝術品質的追求上,有更為積極的目的性。

-

戲劇

沉默的聲音

無論是「無可奉告」或者「遊戲語言」,《無》劇的創作者們終究還是對自我、對她們所使用的語言、對劇場有所期許,終究還是希望我們能不忘記現實的殘酷、和生命的缺口。因為,在一個大家都無法忍受「無可奉告」或「沉默」的社會裡,或許只有在劇場中,我們還能「好像聽到什麼聲音」。