亞維儂藝術節,不再「亞維儂」?

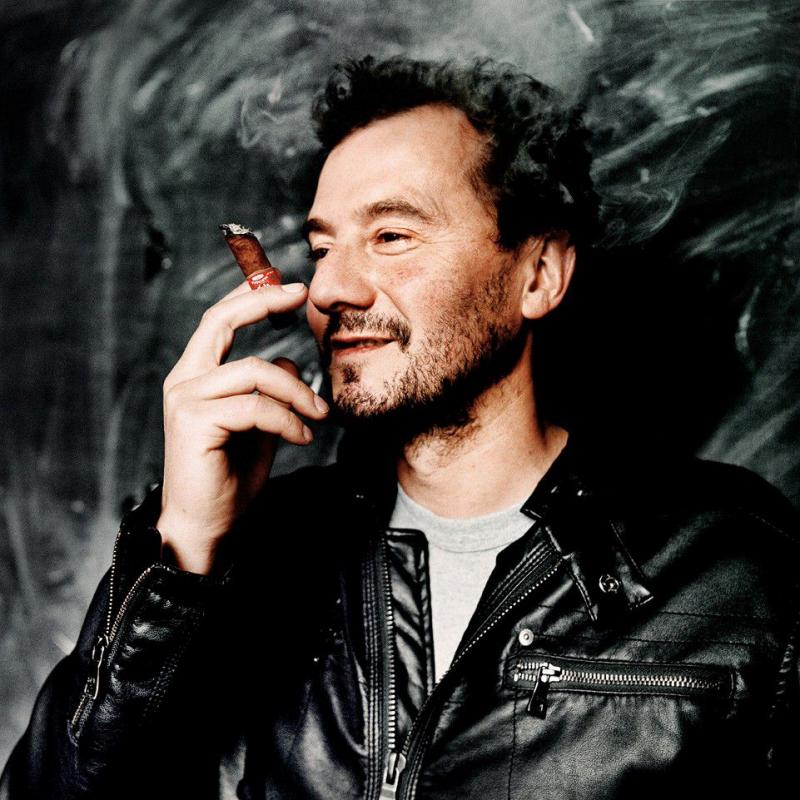

屆滿六十五歲的亞維儂藝術節,近年來風波不斷,今年還被右派大報質疑有「拒絕往來的黑名單」,為某些團隊與藝術家叫屈。而藝術節當初的理想性漸漸變淡,亦令人扼腕。更耐人尋味的是二○一四年起的新任總監人選之出線過程,也是十分戲劇化,讓人摸不透執政者的背後玄機,不過新人選Olivier Py也頗令人期待。

屆滿六十五歲的亞維儂藝術節,近年來風波不斷,今年還被右派大報質疑有「拒絕往來的黑名單」,為某些團隊與藝術家叫屈。而藝術節當初的理想性漸漸變淡,亦令人扼腕。更耐人尋味的是二○一四年起的新任總監人選之出線過程,也是十分戲劇化,讓人摸不透執政者的背後玄機,不過新人選Olivier Py也頗令人期待。

在「中共建黨九十周年」的大旗下,中國影視與劇壇莫不著力放送宣揚主旋律的「紅劇」以資慶祝。上海所有的藝術院團,不約而同都為其獻上大力歌頌的作品,浦東東方藝術中心舉辦四年的「名家名劇月」今年也趁勢主打紅劇,推出了十四齣劇目、共計廿六場樣式各異的演出。在差異甚大的時空背景下,這些歌頌革命英雄的戲,也必須擺脫以往標籤式單薄的詮釋手法以求轉型拼市場。

今年舉辦第八屆的「廣東現代舞周」,向來堅持獨立運作,並以推廣中國新生代舞者、編舞、作品,和強化國際交流網絡的包容、多元的形象而聞名,卻在愈來愈重的經濟壓力下,正式宣告要「暫別廣東」;而今年主辦單位也遇到政治陰影,原本的主題「挪威.挪威」因諾貝爾和平獎事件致使團隊無法入境,只好臨時改為「中國舞蹈新勢力」系列因應。

○七年底過世的現代音樂家史托克豪森,生命中的最後巨構七齣連篇歌劇《光》的最後一齣《星期日》於今年四月初於科隆的Staatenhaus am Rheinpark的兩個廳進行世界首演。由西班牙「拉夫拉前衛劇團」的Carlus Padrissa執導的演出華麗驚人,史托克豪森在劇中挑戰觀眾除了味覺之外的每一樣感官,整齣五景的《星期日》可以說是五場從不同角度讚美神的宗教儀式。

出身阿根廷首都貧民窟、定居於馬德里,身兼劇作家、導演和舞台設計的羅德里哥.賈西亞,成立了名為「屠宰攤」的劇團,這個團名也說明了他對劇場形式的一種美學途徑:對當代社會的血肉攻擊。賈西亞的每部作品都像一枚炸彈,扔擲向高度資本主義的恐怖世界。充滿挑釁、喧鬧、狂暴的文本,也以西方社會文明為脈絡,進行自省式的批判。

在大多數劇院都放暑假的巴黎,藝文愛好者最期待的就是「巴黎夏日藝術節」了。藝術節今年從七月十四日法國國慶日開跑直到八月九日,為期廿七天、廿七個節目、在卅二個不同的場地演出,同時還有許多展覽及工作坊。今年開場戲是來自印度的《孟加尼亞誘惑》,是導演Roysten Abel為○六年德里電影節的開幕所作,五光十色、熱鬧非凡,頗有印度寶萊塢電影的排場。

德國劇場的年度盛事「戲劇盛會」於今年五月六日至廿三日在柏林舉行。今年入選的十齣作品,都具有強烈的社會批判意識,讓觀眾在劇場裡觀看嚴肅剛烈的德語劇場,凝視當代社會的對峙。劇場的衝突,就是你我的碰撞,這的確是個不安的場域,這個美學架構讓德語劇場獨樹一格。

雖然向來是紐約最國際化的藝術節,但今年的林肯中心藝術節排出的十檔節目,卻只有來自日本與巴西的兩檔算得上「國際化」,節目主軸分別是俄國馬林斯基芭蕾舞團、英國皇家莎士比亞劇團和克利夫蘭交響樂團,內容不能說不好但不算新鮮,紐約客也因此少了一覽異國表演文化的機會。

「世界文化之屋」的「過渡」表演藝術節在六月中登場,今年的主題是「觀者」,所有表演都跨越觀眾與表演之間的疆界,觀眾必須窺視、參與、評論,不再被動凝視。台上的行為藝術挑釁的不單單只是考驗觀眾忍受瘋狂的能力,而是與社會無止盡對話,表演者把激烈的嘲諷交棒給觀眾,劇場裡的革命還是需要觀眾走進社會裡去完成。

由英國國家劇院製作的舞台劇《戰馬》,跨到大西洋彼岸,一舉奪得本年度東尼獎最佳舞台劇獎,更囊括最佳導演、舞台設計、燈光設計及音效設計等大獎。載譽歸國之際,也引發劇評討論,認為保守黨政府大舉刪減藝文預算之舉,恐有害未來藝術發展活水,期待政府要正視栽培基層劇場的創意生力軍。

五月上旬在北京東城區揭幕的「南鑼鼓巷戲劇節」,不過是第二屆,規模就從第一屆的四齣戲發展到四十齣戲,整整擴大了十倍,而且具備國際性的視野,參演品質重量均叫人刮目相看,讓戲迷除了看到世界級的經典,也同時看到青壯輩編導演的新作。這也是近年東城區大舉投入資金,戮力發展戲劇產業的成績之一。

今年的中國戲曲節自六月初開始進行約一個半月,規模似乎較去年小,但也配合傳統與創新並重的主題,當中不乏有心思的安排。開幕大戲是粵劇《李後主》新繹本,由剛在中國憑《情話紫釵》獲得「時尚戲曲大獎」的資深導演毛俊輝執導,由葉紹德編劇,粵劇紅伶龍貫天、南鳳及尤聲普擔綱演出;貫徹新舊融和的精神,《李後主》加入了不少現代劇場的設計元素。

來自比利時的劇場導演伊佛.凡荷夫,自二○○一年起就擔任荷蘭劇場第一把交椅阿姆斯特丹劇團的藝術總監,執導過多齣舞台劇,也導過數齣音樂劇與歌劇,甚至拍攝電影。擅長在劇場中運用多媒體科技的他,曾提過,他對於科技在劇場裡不排斥也不濫用,要用就要用對地方:「我從不只是為了美學上的需求使用這些技術,而是為了使戲更臻完整的必要需求。」在《安東尼奧尼計畫》一劇中也如實驗證了他的話。

凡荷夫認為,劇中角色的人際網絡,沒有父母、兄弟姊妹,也沒有家族血緣,就如同生活在液態社會的現代人,看似交流密切實則關係疏離,兩人關係的崩解,漸次開展至家庭、城市、社群,再到國家,直至全球化下的世界。因此,凡荷夫把全劇搬到當下時空,阿爾塞斯特與塞莉曼娜之間對愛的辯證貫穿全場,液態社會中愛的不可能,也成了導演詮釋該劇的嶄新觀點。

「巴黎之西劇院」推出了第一屆女性戲劇節「她們獨自演出」,推出七個由女性創作及單人演出的作品,展現女性劇場創作者的才華與演出魅力。第一齣戲《烈焰求生》取材自俄國女詩人Marina Tsvetaeva一輩子不斷在寫的隨身手稿,女演員Natacha Rgnier的演出精采,導演也十分用心,整個演出不斷地呼應著寫實、非寫實之間的零距離。

全球的經濟雖然逐步復甦,但美國表演藝術界的寒冬似乎還未過去。開春以來,費城管絃樂團的宣告破產震撼,還有紐約市立歌劇團因財務狀況不明而無法推出新樂季節目讓美國樂壇仍籠罩在財務陰霾之下,但觀眾參與度的下降,更是隱憂重重。

波茨坦重要的現代舞蹈中心「波茨坦工廠」每年都舉辦的「波茨坦舞蹈日」,也是德國舞壇的年度盛事,今年活動於五月底到六月初舉行,將由法國編舞家瑪姬.瑪漢的經典作品May B揭開序幕,節目中經典作品與前衛舞作並列。而且今年也邀來台灣舞蹈人參與,旅歐舞者孫尚綺與蘇文琪都應邀發表作品。

今年是皇家莎士比亞劇團五十週年的團慶,慶祝活動從去年底就開始,除了演出莎翁經典,也不忘推出實驗新作,五月即與擅長實驗聲音與音樂的Filter劇團合作,演出情節跨越時空的新作品《靜默》,透過極簡舞台與各種聲音裝置,探討「說與不說」的選擇之難。

章子怡、李冰冰、王曉鷹、孟京輝、田沁鑫等明星級的藝人編導的「中國國家話劇院」,一直沒有專屬的劇場,終於在歷時四年的興建後,有了位於廣安門外大街二七七號的「家」,並於五月中開幕啟用。這個新家包括一大一小兩個專為「話劇」演出而設計的劇場,「國話」並演出《四世同堂》與中、法合作的《打造藍色》作為開幕慶祝。

對台灣人來說,印度是個「又近又遠」的國家,它是對台灣影響深遠的佛教的源頭,但因境內民族眾多也呈現了非常多元特別的文化景觀。相較於其他亞洲國家,在藝術上傳統的部分仍是最大主流,對表演的欣賞,則是聽到喜歡的音樂常會載歌載舞、搖頭晃腦,喜歡的段落會隨時鼓掌,但不喜歡時,則毫不留情地直接走人。

今年四月中在俄羅斯聖彼得堡舉辦的「歐洲劇場獎」,將大獎頒發給德國劇場與歌劇大導演彼得.胥坦,並搭配舉辦為期一週的藝術節,讓大師與青壯派創作紛呈。這次戲劇獎最具巧思而又深具含意的地方是:典禮由七十四歲的胥坦以讀劇演出來畫上句點!

標榜自己是「現代劇場實驗室」的藝術活動「怪異貨品節」,今年的壓軸演出是由導演諾基希勒執導的貝克特作品Limage,這齣戲全文不到十頁的內容裡是一個長長的句子,從頭到尾沒有標點符號,諾基希勒在這個創作裡稱自己是概念設計,他用影像、音樂、台詞、身體分別重現同一個時刻曾經發生的「各自事實」。

劇場中性別轉換的演出所在多有,而且是源遠流長:如十六世紀莎翁時代的戲劇、中國清代的京劇乾旦,而現在正在紐約演出的熱門劇碼,從歌劇、舞台劇、音樂劇等等表演形式,都可見精采多樣的跨性別演出。

第三屆的「歌劇與戲劇長夜」在四月十六日舉行,這個活動中,幾乎所有柏林的劇院都推出當季菁華劇目,以卅分鐘的長度為基準,表演藝術迷買一張票,就可以從晚上六點半到午夜,一直在各個劇院之間趕場。今年有兩萬劇迷出籠,六十個劇場加入長夜的行列。

是什麼原因,能讓一齣芭蕾舞劇的首演票房在一週內售罄?答案就是「寵物店男孩」!這個當紅的電音樂團,為改編自安徒生童話的舞劇《不可思議的事》擔綱編曲,加上演出的是皇家芭蕾舞團的知名舞星,陣容之堅強,也讓這齣舞劇成為難得的吸票機。

本網站使用 cookies

為提供您更多優質的內容,本網站使用 cookies 分析技術。 若繼續閱覽本網站內容,即表示您同意我們使用 cookies,關於更多 cookies 以及相關政策更新資訊,請閱讀我們的隱私權政策與使用條款。