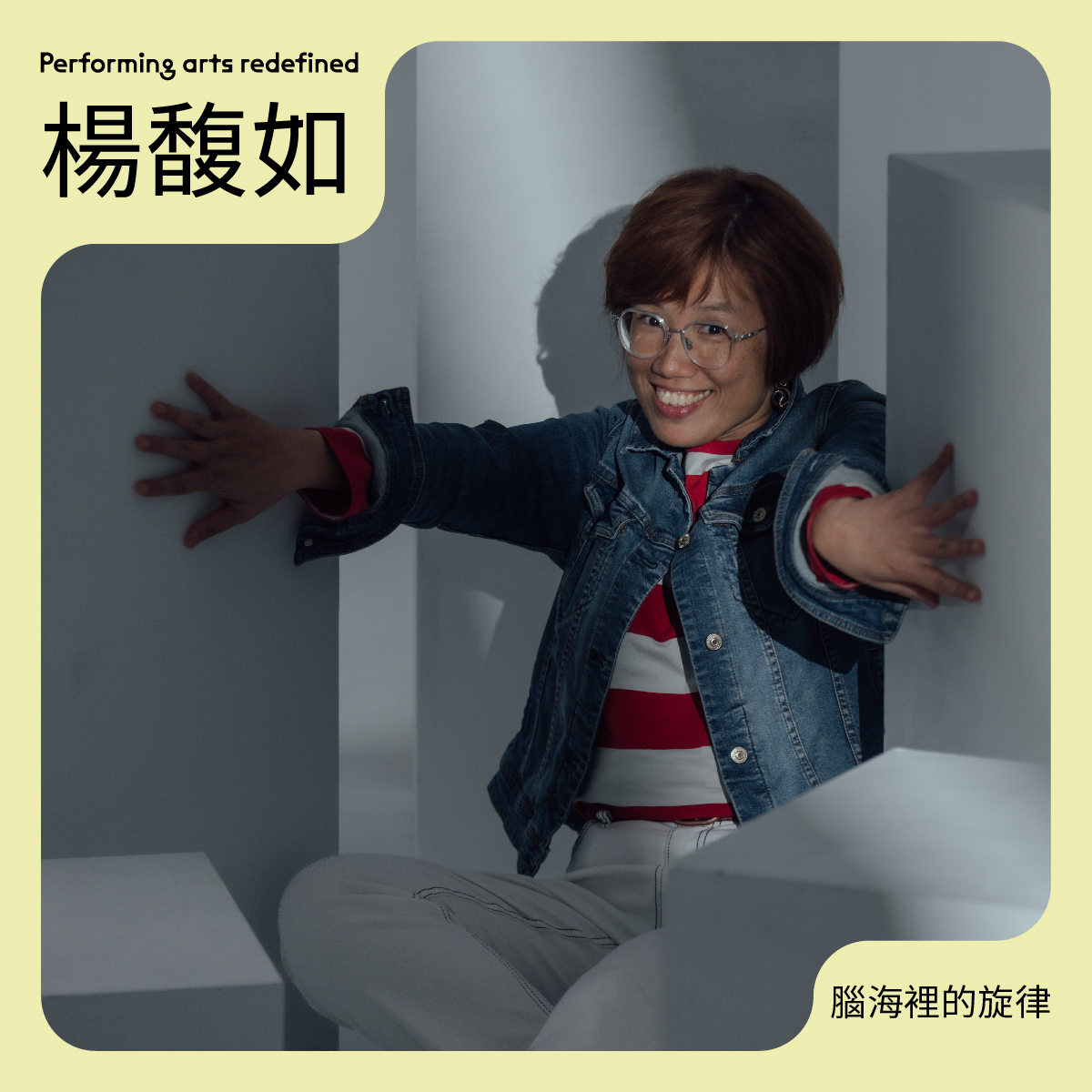

楊馥如

大腦與認知神經科學博士、旅義作家

-

腦海裡的旋律

腦海裡的旋律人生就是走一段路:大腦科學家的朝聖之路心得報告

下筆寫這篇文章時,正值歲末年終,我忙完整年的工作,得閒在家休養生息,同時熱烈歡喜地計畫著來年的壯遊:我要去日本走一千兩百公里的「四國遍路」,這趟環繞四國本島、串連88間寺廟的朝聖之旅,對我來說,絕對會是讓2026年成為永生難忘之年的大事! 大腦神經科學界近年有不少研究聚焦在走路(尤其是以朝聖或修行為目標的步行)對身心所產生影響,結果指出此類活動不但能增加神經可塑性,還能提高情緒穩定度:長時間帶著正念,一步一腳印,重複地、持續地行走刺激大腦神經生成並重組,讓記憶更加鞏固,學習力也一併增強;走在朝聖路上,動中有靜,步行激發正念冥想,讓朝聖者有更高的自律和自我察覺能力,情緒控管力和專注力也得到提升。 原來有這麼多好處啊!難怪兩年前我前後走完日本熊野古道和西班牙聖地牙哥朝聖之路時,雖然每天步行將近30公里讓雙腿很有感(甚至長水泡感覺痛不欲生),但走在路上的日子,我都覺得神清氣爽、頭腦清明,看什麼想什麼都覺得美好有希望,世界一片光亮!身為大腦神經科學研究者,也是喜愛走世界各大朝聖之路的人,我忍不住研究起「走路」這件事對身心的正能量到底從何而來。 想起自己獨自走在西班牙聖地牙哥朝聖路上時,有一段路在森林裡,林中竟然有好幾個涼水攤兼賣紀念品!那天,我沒有太大的趕路壓力,觀光客的本性展露無疑:每逢小攤一定逛,有喝涼的地方就坐下吹吹風,很舒服。朝聖路上有什麼紀念品好買?大多是徽章、貼紙等有紀念性的小東西,每天得背著全身家當前進,不能太有物慾;起了物慾、買了東西就得一路背著,再美的物件只會成為累贅和負擔。人生在世,想要的多如繁星,需要的其實屈指可數。我買了一個徽章,上面有雙腳,腳底貼滿膏藥,寫著 NO PAIN NO GLORY「沒有痛苦,怎得榮耀」,水泡真的是不少朝聖者的共同記憶。 走著走著遇到一隊可愛的西班牙年輕人,其中有個女孩背包上掛了數字氣球,是來走朝聖之路慶祝33歲生日的。為什麼走朝聖之路慶生?我問自己。應該是想達成心願、完成目標,感受自己的存在吧。途中真的會深刻感受自己的存在呢!帶著所有行囊,一步一步走,腳會酸、背會痛,身體會熱會冷,肚子會餓;朝聖途中,外在的干擾少了,注意力回到生理與心理的需求,於是深刻體驗自己的存在,而這種存在是很單純的,腳走著,渴了喝水、餓了吃飯,看到漂亮的風景很開心,當天走到終點覺

-

腦海裡的旋律

腦海裡的旋律有你的大腦,藝術才得以完滿

旅途中在威尼斯停頓,看雙年展(今年是建築展)、訪美麗木橋旁的學院美術館欣賞文藝復興威尼斯畫派名家作品,當然也沒錯過波光粼粼的威尼斯大運河旁的佩姬.古根漢美術館:出身於美國礦業與銀行家族,佩姬在紐約成長,於巴黎養成藝術品味,最後落腳在「亞德里亞海上明珠」威尼斯;她熱愛現代藝術,所收藏的藝術品不論質與量都無人能出其右,在20世紀極受討論也備受尊崇。 一口氣看了許多現代抽象藝術巨人的作品:傑克森.波洛克(Jackson Pollock)、馬克.羅斯科(Marks Rothko)、瓦西里.康定斯基(Vasily Kandinsky)、保羅.克利(Paul Klee)心緒翻攪不已、回憶受到極大擾動,該怎麼形容這種感覺呢?欣賞抽象視覺藝術時,我常覺得,重點不是「看到了什麼」,而是「感受到什麼」:以我個人的經驗而言,這些作品常會喚起深深埋藏的回憶,有時引發困惑,有時福至心靈,有時浮現的感覺難以言喻,卻抒發胸中一口悶氣。 「沒有觀賞者感知與情感參與的藝術是不完整的」,在現代藝術作品面前,觀賞者和藝術品產生了連綿不絕的對話,有時也會自問自答,這不禁讓我想起對藝術和大腦神經科學同樣在行的諾貝爾生理學╱醫學獎得主艾瑞克.康德爾(Eric Kandel)的文字:「大腦利用多種感官經驗(例如視覺和觸覺)以及情感過程(例如模擬和移情)來處理藝術作品,如何理解這些複雜的交互作用,是21世紀腦科學面臨的巨大挑戰之一。」 康德爾提出現代藝術和「觀賞者份額」(the beholders share)的概念,讓我特別感興趣。他說,一幅畫或一件作品,藝術家做完了不代表真的完成,必須有觀賞者加入自己的感受才能得到圓滿;藝術家創作完畢,接下來要有觀賞者接棒,當觀賞的人投入自己的記憶、情感和人生經驗,才能真正賦予藝術品完整的意義。 這些年有不少大腦科學家進行質性與量性研究,試圖了解人們在觀賞抽象藝術時,大腦中究竟發生哪些變化。《美國國家科學院院刊》(PNAS)發表了一項深入探討人類大腦如何與不同形式的藝術互動,並且建構主觀經驗的研究,十分有趣!在這項研究中,科學家線上訪問30位受試者,讓他們對抽象畫和寫實畫分別做出描述,外加利用功能性磁振造影 (fMRI)技術觀察29名受試者觀看同一藝術家所做的抽

-

腦海裡的旋律

腦海裡的旋律敬畏經驗與生命的奇妙恩典

這個暑假,我帶著兩個外甥在歐洲到處旅行:先沿著法國羅亞爾河沿岸騎了100多公里的單車,接受大自然洗禮。回到義大利之後,我們在豔陽高照的托斯卡尼居遊,除了拜訪文藝復興發源地佛羅倫斯,也參加一年一度的浦契尼音樂節(Festival Puccini):在大師生前最愛的塔湖別墅(Villa Puccini, Torre del Lago)附近舉辦;歌劇演出舞台面向著幽靜的湖,四周環繞翠綠的山,沁涼如水的夜色裡,我們聆聽浦契尼生前最後一部作品《杜蘭朵》。 和3千多個觀眾一起聆聽浦契尼的作品,真的是一生難得的經驗:「怎麼這麼好聽?」大外甥聽完最經典的詠歎調〈今夜無人能睡 Nessun dorma〉(編按:或譯為「公主徹夜未眠」),忍不住讚嘆;小外甥則是聽到《杜蘭朵》中的〈茉莉花〉旋律,感到十分親切。音樂會結束後已是深夜,隔天我們說起外甥們第一次聽全本歌劇的經驗,而且是在浦契尼最喜歡的別墅旁,依著山光水色和靛藍夜幕觀賞大師的作品,最令人印象深刻的點,絕對是演出進行到第3幕 卡拉富王子抱著一顆勇敢的心和滿腔熱情,知道自己絕對能融化杜蘭朵公主冰冷的心 美國男高音Gregory Kunde飆嗓唱到 all'alba vincer(黎明到來時,我將得勝),餘音未止,全場掌聲響起,那種集體的感動經驗讓人久久難忘。 「女高音和男高音都好會唱啊!」外甥衷心讚嘆,演出過程中,我看著高掛的上弦月,不禁想到在羅亞爾河河岸騎車時,我們穿過一片古老森林,涼風習習,林中有清新的芬多精,我們大喊好舒服、好舒服藝術和大自然果然是人一生最好的朋友,在與美和天地親近的過程中,孩子們深刻得到所謂的「敬畏經驗」(awe experience)。 大腦科學家透過實驗發現,擁有敬畏經驗可以緩解負面情緒,減低生活和工作壓力,進而提升日常幸福感:參加一場大型音樂會而得到心靈感動;在森林或曠野建行身心得到舒展;見是巨大的美麗卻找不到言語來形容;抬頭看銀河忽然覺得自己宛若浩瀚時空中的一粒小灰塵;看到剛出生的小嬰兒嚎啕大哭展現生命力,又或在告別式上領悟到肉身雖遠去精神卻長存這些都是敬

-

腦海裡的旋律

腦海裡的旋律音樂的療癒功能,大腦最知道

我是個哭點特別低的人,上劇場、逛藝展、聽音樂、看電影,常常不經意被觸動,眼淚一發不可收拾。最催淚的組合是在黑漆漆的戲院看一場有好聽配樂的劇情片,我曾經在電影院裡嗚噎到旁邊觀眾遞給我一包未開封的面紙,而我也不負期望把整包面紙用完。 這種情形,在看《辛德勒的名單》時發生(耳邊有沒有馬上響起小提琴的悲鳴?),在觀賞《似曾相識》時即便已經看了很多次,也重複做過無數心理建設當拉赫瑪尼諾夫的〈帕格尼尼狂想曲〉樂音一響起,我就又激動泛淚了⋯⋯有太多例子可舉,像《新天堂樂園》或是任何義大利電影配樂大師顏尼歐.莫利克奈(Ennio Moricone)的作品都可說明。 為什麼在戲院中觀影,音樂會如此牽動我們的情緒? 任教於哈佛大學醫學院,專門研究音樂與心智關係的派崔克.衛朗(Patrick Whelan)提出的觀點相當有趣,他認為音樂能深深影響人類的情緒,有一部分是生物演化所造成的:許多哺乳動物在演化初期都是夜行性的;晝伏夜出,靠的是聽覺和嗅覺來保護自己,在黑暗中必須特別小心、全神貫注,省得被獵食者捕殺。衛朗把哺乳動物在遠古大自然中的環境條件,套用到現代人在黑暗的劇院中的觀影聽音樂,解釋為何我們在一片漆黑中對聲音會特別敏感,一切關乎人類的原始本能。 「在黑暗的表演場域中,你被意想不到的複雜聲響團團包圍,」衛朗教授更進一步說明,「我們的大腦像篩網,會分辨哪些是來自表演場所的環境雜音,哪些是真正關鍵的聲響;比起與眼前的人對話,黑暗中聆聽更會運用到人類的本能。」吊在半空中的漸強樂音(請下《大白鯊》主題旋律),可能代表尾隨的獵食者步步靠近,這一連串的聲音線索進入耳朵後會進入大腦顳葉:顳葉負責辨識音源和聲景、解析其中元素,並將之區分為熟悉或不熟悉,再依此決定是否對這些刺激做出生理與心理回應;被篩選過的聲音也會影響我們的自律神經系統,這個和大腦關係微妙的神經系統掌管呼吸、心跳、排汗、體溫、分泌等功能,根據衛朗教授的邏輯,就不難理解為什麼聽到電影《大白鯊》的主題旋律時,我們會寒毛豎起,感覺特別緊張焦慮。 真的是這樣耶!我一直記得看希區考克電影尤其是《驚魂記》那時而短促時而拉長、高低頻反差巨大的絃樂聲,讓我

-

特別企畫 Feature 大腦神經科學家解讀烏托邦

特別企畫 Feature 大腦神經科學家解讀烏托邦關於現實世界的恍惚

我正在日本四國遍路朝聖之旅,走到舊名為讚岐的香川縣,晚上吃了美味烏龍麵和當地有名的骨付烤雞腿後,心滿意足。走出下榻古民家客廳,偏僻的鄉下毫無光害,猛一抬頭,撞見夜空中滿天星斗。 遍路道上的心靈洗滌,對人生的思考伴隨而來,白天徒步當然讓我腳很酸,但卻一點也不感到累,因為身體的痠痛與精神上的滿足相比,不足掛齒,豐盛的晚餐更起了莫大的撫慰作用;微寒春天繁星點點的夜,附近的柑橘果樹有花香,也結實纍纍,四下滿布寧靜氣氛,被大自然和宇宙星辰包圍,眼耳鼻舌身意聯通,此時的我竟然有種不知身在何處的幻覺:Lucy in the sky with diamonds, Lucy in the sky with diamonds ⋯⋯我忘情地大聲唱起披頭四的歌〈露西和鑽石在天上〉。 彷彿身體和心靈的結界被完全打開,我進入一種感官通透的神馳狀態,感到無比解脫、極致歡喜;我張開雙臂,和大地相擁,快樂得幾乎想跳舞。這種心流時刻,正像〈露西和鑽石在天上〉歌詞裡寫的,宛若搭著小舟在河裡順流而下,兩旁長滿橘子樹,一切的一切如此讓人目眩神迷,而我是那個眼睛如萬花筒的女孩,每日重複性極高的步行生活,卻讓我感受到前所未有的喜悅與自由。

-

特別企畫 Feature 大腦神經科學家解讀烏托邦

特別企畫 Feature 大腦神經科學家解讀烏托邦探索狂歡當下的自由

關於罕醉克斯的音樂,可見前文〈關於現實世界的恍惚〉所述,但關於他的過世,卻引來不少臆測,官方說法為「大量吸入巴比妥酸鹽中毒從而導致嘔吐物窒息」。巴比妥酸鹽(barbiturates)原本是一種中樞神經抑制劑,20世紀初被發展用來治療焦慮、抵抗失眠,也有治療癲癇的功效,之後如同大麻、LSD、搖頭丸等藥物,被當作致幻劑使用。吉他巨星舞台上出神入化的表現是進入心流的自然嗨,還是在後台嗑了藥? 英文單詞 ecstacy(狂喜)的希臘文字根有「從自身分離」,有點靈魂出竅的意思,心流大師契克森米哈伊描述這種極致快樂的狂喜狀態,出現在藝術創作者、運動員和音樂家處在一個平衡狀態當所面對挑戰帶來微微的焦慮,但能以嫻熟技巧應付的時刻全心沉浸,於是進入一種高度自由、失去時間的脫離感,好像一切在無意識卻也絕對專注下自然而然地發生,進入前所未有的狂喜狀態,人在靜定與流動的強大反差中合一。 不過,同樣的狀態也在致幻藥物使用者身上發現,不管是搖頭丸、LSD (麥角酸酰二乙胺,一種強烈的致幻劑)還是大麻,服用者進入狂喜瘋魔的狀態後,感官之間瞬間互相連通,聲音有了形狀與顏色,味道可以被看見,仿佛身在又甜又香軟的夢境,如披頭四的歌〈露西和鑽石在天上〉的部分歌詞所寫:「跟著她走到噴泉邊的小橋,在那裡騎搖搖馬的人吃著棉花糖派,走過高高的花叢時,每個人都在對你笑,報紙做的計程車出現在岸邊,等著載你離開,鑽進車子後,整個腦袋仿佛在雲端。」〈Lucy in the sky with diamonds〉,歌名關鍵詞的首字母,正是 LSD。

-

腦海裡的旋律

腦海裡的旋律大腦不說謊,而且天生愛美:《戴珍珠耳環的女孩》有神奇魅力!

去年在台南奇美博物館的「英國國家藝廊珍藏展」引起廣大共鳴,從文藝復興巨擘拉斐爾、荷蘭大師林布蘭到後印象派名家梵谷,50位大師、橫跨西洋藝術史400年的經典原作來台展覽,讓喜歡看畫的藝術愛好者大呼過癮。 「看到原作就是不一樣!」我身邊好多朋友數次重刷展覽,樂此不疲。運用現代高科技,透過高解析度數位檔和頂級微噴技術輸出,複製畫的品質愈來愈高,有時肉眼幾乎分辨不出是真跡還是複製,但,為什麼當繪畫原作近在眼前,觀看時就是有說不出的感動? 位在荷蘭海牙的莫瑞泰斯皇家美術館(The Mauritshuis)因為收藏了畫家梅維爾(Johannes Vermeer)的《戴珍珠耳環的少女》,成為許多藝術愛好者的朝聖之處;我也是其中一個,曾經不遠千里特地拜訪,為的就是一睹女孩的風采。《戴珍珠耳環的少女》是世界上最受歡迎的畫作之一,永遠忘不了那個夏天午後,我站在這幅尺寸袖珍的名畫面前,心裡泛起一股悸動:綁著湛藍與豔黃頭巾的女孩朱唇微微張開,欲言又止,伴著那迷茫的回眸凝望,小巧的耳垂掛著珍珠耳環,閃著明亮的光這幅畫的複製品我已看過很多次,手邊也收藏了書籤、雨傘、馬克杯、托特包,但站在真跡面前,當我和女孩眼神交集的剎那,一瞬仿佛永恆。 大腦科學家想了解《戴珍珠耳環的少女》為何如此有魅力,他們也想比較當人們在美術館裡觀看真跡以及看複製品時,我們的腦袋裡到底發生什麼事,看真跡和看複製品時,大腦真的會有區別反應嗎?一系列的實驗結果十分有趣。 科學團隊首度用腦電圖(EGG)和磁振造影(MRI)來偵測腦神經活動與觀賞藝術品之間的關係。研究人員表示,《戴珍珠耳環的少女》有股魔力,讓人情不自禁地盯著她看,觀者會被一種特殊的神經系統現象所俘虜,研究人員稱之為「持續注意力迴圈」:站在畫作前,觀者的眼睛首先被女孩的目光吸引,然後注意力向下移動,抵達女孩的嘴,最後抵達珍珠,再回到她的眼睛,而且這個連成三角形的迴路會不斷循環。 研究人員指出,17世紀荷蘭黃金時期最傑出的畫家梅維爾是操控人類注意力的箇中好手,在《戴珍珠耳環的少女》這幅作品中,梅維爾巧妙地創造讓注意力無限持續,並且一再重複這個注意力迴圈:《戴珍珠耳環的女孩》不僅吸引觀賞者的目光,還將人的注意力鑲入循環之中;如此的機制讓人不知不覺中花更多

-

腦海裡的旋律

腦海裡的旋律來跳舞吧?

新年,在電影串流平台上重新複習了1992年的經典名片《女人香》(Scent of a Woman)。全片最精采的,莫過於跳探戈的橋段:劇中,影帝艾爾.帕西諾飾演失明的退伍軍官,他領著美麗的年輕女孩在飯店舞池裡翩然起舞。女孩想學探戈很久了,卻因自己的男友無意願配合,一直沒有圓夢。 啊,我想著學跳探戈也好幾年了!年過五十,對能促進健康之事益發感到興趣。大腦科學界不斷有研究顯示,跳舞對增進身心健康好處多多;舞步相較複雜、趣味性高,而且需要即興發揮的探戈,不僅是很好的出汗運動,也能美化體態、增加自信,甚至能讓我們的腦細胞保持在最佳狀態有研究顯示,跳探戈宛如動態的正念冥想,對治療憂鬱症和壓力管理十分有效。 加拿大蒙特婁的麥基爾大學研究團隊召募30名年齡在 68 歲至 91歲之間的銀髮族,並將一半的成員分配至實驗組,讓他們學跳探戈,因為這項舞蹈練習不僅有趣,還包含一系列可以改善平衡的複雜動作;另一半的成員則是對照組,以步行為運動。「初期,實驗組的受試者穿著運動褲和運動鞋來參加實驗,但在第三或第四堂課之後,他們開始化妝,還會配戴珠寶來跳舞。」主導研究的麥金利教授(Patricia McKinley)提出的側面觀察相當有趣,長輩的自信心和尊嚴在不知不覺中再度甦醒,是件多麼棒的事。 10週之後,科學團隊進行測驗,發現不管是探戈組和步行組,在記憶力測驗中都有良好表現,不過,在同時處理多項任務的能力測驗部分,只有探戈組得到顯著進步。研究人員也發現實驗室裡的學習也漸漸轉化為舞池之外的生活技能,譬如,探戈組受試者的溝通能力有正向改善,不管是講電話還是回覆電子郵件的能力都提升許多。此外,探戈組的長者平衡感和運動協調性也獲得改善,不但能降低他們日常生活中跌倒的風險,對於原本體弱、髖部骨折的長輩來說,也是很好的鍛煉。 史丹佛大學舞蹈系的理查.鮑爾斯(Richard Powers)從舞者的角度來解釋跳舞對大腦的好處:人在跳舞時需做出一連串快速的決定,多種大腦功能因此被同時運用,不僅要眼觀四面,耳聽八方,還得支配四肢與軀幹,運用理性和感性,大腦的神經連結因此進一步被強化。以我有限的探戈經驗所延伸出的觀察,探戈舞者的確得面對接二連三的瞬間,幾乎得靠直覺快速地判斷與決定;探戈是即興的,跳舞時,不管是跟隨者

-

腦海裡的旋律

腦海裡的旋律鎮定心神的秘密神器:聽威爾第!

慌張惶恐,極度需要鎮定心神時,你會怎麼做?吃甜食、去散步,還是睡一大覺試圖忘記一切?有個獲得放鬆和平靜的秘密神器聽威爾第! 耶誕節前夕旅行到義大利北方的城市帕馬(Parma),這裡好吃的東西特別多,不管是色澤美麗的生火腿、跟車輪一樣大的乳酪、包了各種餡料的餃子,還是剛起鍋熱呼呼的炸雙胞胎都是不可錯過的美食。帕馬也是指揮家托斯卡尼尼的故鄉,歌劇大師威爾第則誕生在距離城市不遠的小鎮隆卡萊(Roncole)。 我不由得想起一個和威爾第有關的研究計畫!英國牛津大學的大腦科學家與生理醫療團隊曾經發表一項非常有趣的實驗:研究人員發現,如果想聽音樂鎮定心神,比起流行音樂、搖滾或爵士樂,古典音樂更有穩定血壓、平靜身心的功效;其中最好的選擇,是19世紀義大利歌劇作曲家威爾第的作品。 主導實驗的科學家指出,威爾第的合唱曲、貝多芬第9號交響曲的慢版,還有浦契尼歌劇《杜蘭朵》的詠歎調,都列在最能安撫身心的音樂選單中,因為這些作品中出現最多「10秒波」,與人類心血管系統的節律波動完美相合。 什麼是「10秒波」? 在大腦與心血管醫學領域,這10秒為一週期的波動變化,被命名為「梅爾波」(Mayer waves):簡單來說,人類的心臟每次跳動後,生理數值都會回送到大腦,但大腦卻會透過兩條以不同執行速度的神經,將控制資訊發回心臟,不同步的狀況每10秒為一週期,正常狀況下,人體的血壓就是循著這10秒週期的節律在波動。 研究團隊將24位健康的年輕受試者等分成兩組,其中12位是職業合唱團成員(3年以上的經驗),另12位則是沒有受過音樂訓練的人,並以隨機的方式讓他們收聽不同類型音樂,除了爵士和流行音樂外,還有知名的管絃樂作品(貝多芬第9號交響曲第三樂章慢板)、情緒逐漸推高的歌劇詠歎調(浦契尼的《杜蘭朵》中的〈公主徹夜未眠〉)、風格統一且平穩的宗教歌唱作品(巴赫的清唱劇〈只有上帝才能擁有我的心〉)、頻率近似「梅爾波」的威爾第的歌劇詠歎調(例如,《納布果》中的〈飛吧,思想,乘著金色的翅膀〉及《茶花女》中的〈飲酒歌〉);受試者也會聆聽靜默無聲的片段當作為對照基準,研究人員則在受試者聆聽各種音樂選段的同時,記錄心律、呼吸、血壓和血管舒張與收縮等生理數據

-

腦海裡的旋律

腦海裡的旋律看見音樂的康丁斯基

某年秋天,趁著參加鼎鼎大名的慕尼黑啤酒節之便,走訪了城裡的倫巴赫市立美術館(Stdtische Galerie im Lenbachhaus),那裡收藏著我深深喜愛的畫家瓦西里.康丁斯基(Wassily Kandinsky)1911年的作品《印象三號音樂會》(Impression III - Concert) 。站在畫前,望著飽和到滿溢的鮮黃色塊,襯著彷彿平台鋼琴般、黑色帶著圓弧線條的大三角,我覺得自己不是身在美術館,而是音樂廳,高低起伏的樂聲夾雜著聽眾的掌聲,還有人舉起雙手大聲喝采呢! 我非常相信自己看著畫卻聽到聲音這件事,絕不是喝太多啤酒的緣故。「色彩是琴鍵,眼睛是音鎚,心靈則是鋼琴的琴弦,畫家那彈琴的手指,能讓心靈震顫。」康丁斯基曾經在《藝術的精神性》一書中寫道。對康丁斯基來說,每種顏色都是聲音,皆能傳達相對應的情感;這種「看見」音樂、「聽到」顏色的能力,在大腦神經科學界稱為「共感」(synesthesia),也有人翻譯做「通感」或「聯覺」,總之是一種感官刺激引起另一感官反應的現象,譬如在閱讀時產生嗅覺,或是聽音樂時看見顏色,有些人甚至看到別人被碰觸,卻在自己身上產生痛覺 根據統計,這種特殊的大腦神經反應,大概每兩千人中會有一人,俄羅斯畫家康定斯基就是範例,在創作生涯大爆發時期,他能看見聲音、聽到顏色,於是透過抽象風格和極度爆發的表現力,將音符轉化成點,旋律譜成線,色彩在畫布上大聲歌唱。所以,站在《印象三號音樂會》這幅畫前,我看著畫卻感受到樂音,真的不是喝多了的關係。 美國田納西州范德比大學醫學中心(Vanderbilt University Medical Center)的科學家曾經深入研究一個案例:某位音樂家在創傷性腦傷後意外得到共感力,原本眼耳鼻舌身之間的屏障,因著腦傷竟然得到相互聯通的能力,這天外飛來的一筆讓他的創造力變得更強了。這名66歲的右撇子音樂家在受訪時指出,騎摩托車意外受傷後,他感受到創作的衝動,聽到音樂的同時,他不但能看見樂譜,還擁有絕對音準,能精確說出所聽到的和弦結構;這些經驗在他的職業生涯中從未發生過,共感的驅力讓他止不住譜曲的衝動,常在清晨4點起身創作,這樣的情形持續了將近4個月。 科學家也提出

-

腦海裡的旋律

腦海裡的旋律會即興創作也會玩支援前線的大腦

坐在沙灘旁的小酒吧,涼風吹來,我靜靜看著眼前海天一片,耳邊有歡快的爵士樂聲啊,夏天就是要聽爵士樂、曬太陽、看海、喝小酒,好好放空度假啊!傳來的熟悉曲調,演奏者的即興隨性奔放中不失優雅,按吉他指板的方式靈動活躍、流暢至極,如此的彈奏方式世間難有幾人,風格並不難辨認。好奇地問了忙著調酒的小哥,果然不出意料,正是我仰慕已久的爵士音樂家派特.馬提諾(Pat Martino)。 在樂界,人們尊稱他「不死鳥」,派特.馬提諾神乎其技的演奏技巧,還有重新站上舞台的勵志故事(對研究大腦的人來說,算得上是死後復活般的奇蹟 ),這一切註定讓他成為爵士樂壇傳奇人物:馬提諾崛起於50、60年代的紐約,1980年,他35歲,音樂事業日正當中,某日在洛杉磯音樂院授課時癲癇發作,送診後被醫生宣告只剩下幾個小時的生命;因為患了致命的「腦動靜脈畸形」(cerebral arteriovenous malformation),他必須立刻進行手術,否則性命難保。馬提諾立即回到家鄉接受醫治,手術時,外科醫生切除了他70%的大腦左顳葉;醒來之後,馬提諾不記得自己的名字、認不得他的父母,也不知道自己曾經是音樂家。在自傳裡,馬提諾提到,當時的自己像個殭屍,「被拋進了冰冷、空虛、真空的狀態」,記憶全無、情緒低落,但神奇的是,彈奏吉他技巧幾乎完好無損。 2018年,我曾有機會在靴子國北部古老大學城帕多瓦的年度爵士音樂節(Padova Jazz Festival)觀賞馬提諾表演,他的即興一如以往充滿電光石火,手指挪動速度輕快,宛若行雲流水;當時,身為研究大腦神經科學的博士生,能親眼見證台上那個左腦剩下不到一半的人像從前那樣(甚至更上一層樓)演奏樂器,忍不住讚嘆連連,人類的大腦實在太偉大、太神奇了。 我翻出2014年發表在《世界神經外科》期刊的幾篇研究論文,想一探究竟:在切除大部分的左顳葉後,負責記憶的海馬迴大幅受損,馬提諾很可能完全喪失記憶,透過研究他的康復案例,法國大腦科學家指出,人類大腦確實有極高的可塑性,而且還能「即興創作」,最有趣的是,就像小時候玩的「支援前線」遊戲,縱使患者失去了大部分的左腦顳頁此部分主要負責處理記憶、表達、統合感覺,以及產生情感關聯大腦其他剩餘的區域仍

-

腦海裡的旋律

腦海裡的旋律貝多芬與無所事事的甜蜜

寫這篇文章時,我人在台東池上旅行,試著享受義大利人說的 dolce far niente(無所事事的甜蜜):完全不計劃、也沒安排行程,想徹底放空,來個什麼都不做的假期。 身邊的朋友很羨慕我能夠說放空就放空,「五分鐘發呆望著天空,什麼都不做也不想,很難吧?至少聽個音樂或 Podcast?」朋友問。不過,放空的定義,確實是完全休息,讓大腦百分之百停擺;這種狀態超出我們的想像,會帶來意想不到的結果,但前提是,你得學習徹底放手,完全不作為。聽起來有點抽象?讓我舉個例子! 貝多芬是個工作狂,從他生前創作的筆記本可以看出,他熱愛作曲,每天花無數的時間辛勤地發想、寫曲、修改、再修改,以達成心裡懷抱的音樂理念。從貝多芬的筆跡和內容可以判斷,他是個奮進、堅忍的工作者,能挺過創作樂曲時痛苦而且耗費精力的時刻。不過,若我們進一步了解貝多芬的創作生涯,會發現貝多芬其實擅長即興演奏,他曾坐在鋼琴前記錄那些稍縱即逝的樂句,天外飛來一筆的旋律最是優美動人,句句入心。 貝多芬示範了同一個人,可以在不同時間點,展現的兩種完全不同的創作模式:努力奮鬥、嘔心瀝血的創作模式是可控可安排的,靈光乍現、福至心靈的體驗卻難以捉摸,可遇不可求。這種小燈泡亮起的瞬間,心理學和大腦科學家稱之為 flow state(心流狀態),是一種毫不費力就有的高度專注力,讓人身心合一、念想純淨,並且能以驚人的效率完成不可能的任務。科學家也發現不少成功人士共同具有這種「超能力」,高效能的心流狀態讓他們彷彿進入化境,做事行雲流水,而且有常人不及的專注力與創造力。 美國費城德雷塞爾大學的創造力研究室(Drexel Universitys Creativity Research Lab)在一項新研究中,招募了 32 位爵士吉他手參與實驗,受試者有新手菜鳥也有經驗老道的樂手(以他們的表演次數與累計時間來衡量),研究人員主要想探討創作與心流狀態的關係:到底是哪種狀況有利於音樂產出,是無所事事、徹底放空的時刻,還是全神貫注、注意力集中的時刻? 研究人員讓受試者在聆聽預錄的伴奏(包括古、低音大提琴與鋼琴),並就著6組指定歌曲即興獨奏;在受試者即興演奏的過程中,科學家以高密度腦電圖(EEG)記錄演奏者的大腦活動,依此評估

-

腦海裡的旋律

腦海裡的旋律打鼓吧,男孩!

我認真地想過,為什麼打鼓的人特別帥氣。 少女時期,我迷戀披頭四的鼓手林哥.史達(Ringo Starr),也好愛伍佰和他的樂團鼓手Dino Zavolta。舞台上,鼓手面前有數個圓形的鼓和鈸,散發冷冽的金屬光澤,宛如星際駕駛艙裡的精密儀表板;演奏者全心投入,氣勢非凡,那意氣風發的樣子,實在太帥氣。 外甥6歲時開始學打鼓。有時,我會陪他去上課,有時,我會陪他在家練習。必須承認,這不是太愉快的差事:練習過程中,聲響極大,當外甥進入對的手眼協調時,有節奏可言,就勉強可聽;不過,當他敲擊到鬼打牆,我的靈魂幾乎出竅,耳邊聲響隆隆。看著外甥像八爪章魚,手腳往四面八方交織穿梭,我常分不清楚他在打鼓還是在跳舞。 現代父母經常鼓勵孩子學習樂器,鋼琴、提琴家族、木管或銅管樂器是較熱門的選擇。大腦科學研究團隊發現,學習樂器的過程中,因為雙手必須進行複雜而精細運動,外加讀譜練習和手眼協調訓練,長久下來,大腦會產生重組現象,這是人類有效因應環境變化,以成功解決困難任務的最佳展現:我們的大腦有極高的可塑性:以絃樂器(如小提琴、大提琴或吉他)演奏者為例,他們高度使用左手手指按壓琴弦,大腦皮質與手指對應的區域明顯大過沒有彈奏樂器的人。彈鋼琴也會影響大腦結構:鋼琴演奏者平均使用雙手,不若一般人有慣用手;即便鋼琴家發展出慣用手,當研究人員掃描他們的大腦時,卻發現大腦幾乎沒有登錄慣用的是哪一隻手,鋼琴演奏者大腦運動區域的成像也相當對稱。 比起鋼琴或絃樂器,打鼓似乎不是父母心目中的樂器學習首選,也許是練習時可能產生的噪音,也可能是一套鼓的體積太大,而現代家庭空間有限。但打鼓對大腦的影響力是十分驚人的。每次我觀察外甥打鼓,他總是展現驚人的手眼協調能力,我常想像打鼓過程中人腦裡的火石電光。打鼓是充滿律動和活力的藝術形式,對大腦也有關鍵性影響:鼓手擁有的節奏感,不管是內建還是後天訓練而成,都被科學家證實能調節大腦的各個區域,對生理和心理也能產生益處,在認知和情緒面也有深遠的影響。 英國研究團隊發現,打鼓可以幫助改善學齡兒童和青少年的運動技能和社交能力,對那些情緒不穩定或有過動行為的孩子特別有幫助。科學家將36名患有自閉症的青少年分成兩組,一組參加為期兩個月的打鼓課程,另一組則是對照組,完全沒有接受訓練。結果顯示,參加打鼓課程的

-

腦海裡的旋律

腦海裡的旋律音樂讓大腦天天年輕

過年家庭團聚,長輩桌中有位姑姑去年底剛慶祝米壽(88歲),她是有名的聲樂教育家楊冬春教授。冬春姑姑氣質真好!她容貌端莊美麗,舉止優雅溫婉,神采奕奕,看起來一點都不像快90歲的人。研究大腦科學的晚輩如我,可以大膽推測姑姑凍齡的秘方是音樂,因為生活裡有音樂不管你是聆聽者還是表演者絕對可以有效抵抗衰老,讓大腦變得更活躍。 先用演奏樂器者(或演唱者)來舉例吧!美國約翰.霍普金斯大學的一項研究中,科學家邀請饒舌歌手和爵士音樂家參與,想深入研究音樂如何影響表演者的大腦。參與的音樂家必須在磁振造影(fMRI)機器內即興創作或演奏歌曲;這段期間,研究人員密切觀察音樂家在表演時大腦的活化狀況,結果讓研究人員再一次對人類大腦的精密工作能力感到驚奇。 「音樂是結構性的、數學性的和建築性的,」研究人員表示,「人們習以為常的讀譜、彈奏,甚至一個音符和下一個音符之間的連結,大腦都必須進行大量計算才能理解其中的關係。」多聽音樂、多演奏音樂其實都是給大腦最好的運動,這項研究的結果支持了其他類似的研究,證明音樂好處多多,可以抗衰老、提升專注力,增加健康指數,更有效減緩疼痛、焦慮和血壓,甚至能改善睡眠品質、記憶力,也讓情緒穩定。 美國佛羅里達大學的大腦神經科學研究團隊則邀請了世界知名的小提琴家參與研究。發現音樂在人的外顯行為和大腦功能等各方面,扮演了非常重要的角色。這項研究結果證實音樂可以改善認知和運動技能,減緩壓力和憂鬱症狀,還能增進學習效率,並促進新的大腦組織生長。研究人員表示,當一個人聽音樂時,大腦某些部分會活化啟動,而這些都是我們的大腦小宇宙中相當有趣的區塊,例如:處理聽覺內容的顳葉、觸發情緒的杏仁核,還有與做計畫做決定相關的額葉、和理解力相關的語言區研究人員也發現,在沒有任何先備知識的狀況,要人們選擇「對大腦有益的音樂」時,大多數人會傾向選擇古典音樂;但科學家指出,其實任何音樂都好,以個人的喜好來選擇,並把音樂融入日常才更重要。 講到個人喜好的音樂,成長過程中聽的那些,肯定特別能引起情感共鳴。瑞士蘇黎世大學的研究團隊正是從這個角度來研究音樂的抗衰老功效。聽一首歌時,首先被刺激的是聽覺皮層,大腦解碼後讓我們理解所聽到的節奏、和聲和旋律;接

-

腦海裡的旋律

腦海裡的旋律大腦的聖誕頌歌

「叮叮噹,叮叮噹,鈴聲多響亮」接下來那句你會不會唱? 「他給我們帶來幸福,大家喜洋洋。」相信許多人就算沒有提詞,對這首聖誕歌的詞曲一點也不陌生,都能跟著哼唱。聖誕節可能是一年中最美好的時光,也可能是最令人想逃避的日子,聖誕歌曲的粉絲對白色假期絕對是滿心期待,但我有些朋友卻是例外:每到這段期間,舉凡到有播放節慶音樂的賣場,或充滿聖誕裝飾的地方,他們一概不去,就算聖誕老公公妝扮慈祥,雪人圓滾可愛,麋鹿拉著雪橇燈光閃閃,都避之唯恐不及。 大腦科學家指出,每年年終應景播放的節慶音樂對人的心理健康有很大的影響,人們對聖誕歌曲的反應常取決於某種特殊聯繫例如童年的快樂時光(聖誕大餐、拆禮物),或是年終過節時所發生的特殊事件(煙火表演)當我們的大腦與非常令人愉悅開心的事物產生聯繫時,腦內獎勵系統會活化,並且釋放許多化學物質,多巴胺就是其中一種。不過,水能載舟也能覆舟,月亮總有陰晴兩面,人的大腦會因正向的關聯而產生快樂,負向關聯也可能引發海嘯般的悲傷和焦慮。 我的義大利好朋友 E 就是個討厭聖誕節的人,每年早早計畫,在12月的腳步接近,街上、賣場、商店開始播放節慶歌謠之前,遠走高飛,躲到一個不過聖誕節的地方。「有些人的童年受到虐待,或者他們在特定期間經歷了親愛的人離世,過節便成了壓力來源,節慶音樂就是導火線。」美國臨床腦神經心理學家弗里曼(Rhonda Freeman)指出,音樂會影響大腦杏仁核,幫助我們釋放情緒、減低壓力,但大腦的情緒系統也可能與痛苦有關,如銅板的兩面,對某些人來說,聽到聖誕歌曲可能會異常痛苦。20多年前, E 的弟弟在趕回家過節的路上發生車禍,失去性命;從那之後,聖誕節就像一把雙面刃,會讓 E 想起童年和家人一起過節的快樂時光,也會把她推入可怕的情緒深淵,對那個弟弟從此以後無法回家的聖誕節痛恨至極。 心理學家也發現,年度聖誕音樂若過早開始播放,有可能對某些族群的心理健康帶來負面影響,例如,零售業工作者,上班環境不間斷地播放節慶音樂,使他們必須長時間沉浸其中可能連續8小時重複聽某些歌曲,而且完全沒有調整播放的權利對大腦是很辛苦的負擔:在需要集中注意力應付工

-

腦海裡的旋律

腦海裡的旋律大腦裡的天才指揮家和他的第一天團

在城裡散步,欣賞風景的同時,眼角餘光瞄到一位牽著小狗散步的年長紳士:髮長稍稍蓋過耳朵的西裝頭,隨性中分卻毫不凌亂,明明在悠閒遛狗卻一身西裝筆挺,啊,當下我好想湊過去求一張合照,因為這位魅力十足的老先生,正是義大利名指揮家里卡多.慕提(Riccardo Muti)! 我臉皮薄,終究沒鼓起勇氣踏出腳步,迷妹當不成,我看著慕提先生一手牽著小狗,另一手挽著太太,愈走愈遠。托斯卡尼尼(Arturo Toscanini)、阿巴多(Claudio Abbado)、夏伊(Riccardo Chailly)我想著心儀的義大利指揮名家,還有他們身為指揮的重責大任:團裡的每個音樂家都具有高超技巧,指揮則需統籌一切,使樂譜上的音符活起來,以傳達人類最深的情感,還得引起共鳴,讓聽眾投射珍貴的回憶與生命經驗。厲害的天團也要有能駕馭的人,身為指揮,任務不可謂不艱鉅。 而人腦就像編制龐大的樂團:大腦不同的區域執行不同類型的任務,就像樂團裡的管樂、絃樂、打擊組音樂家,各自必須讀譜、演奏,還得專心聆聽同台其他人,以調整自己的演奏;指揮則是居中統整、協調、發令的關鍵角色,沒有指揮,樂團幾乎失去重心。 大腦的運作很神奇!有的科學家認為,大腦是局部編碼、分工運作的,卻也有科學家表示,大腦的運作是綜觀全局、一起動起來的;到底哪一派理論有道理,從20世紀初大腦神經科學開始成為獨立學科以來,學者對這個話題向來爭論不休,最激烈的辯論莫過於第6屆諾貝爾醫學獎兩位得主西班牙組織學家卡哈爾(Santiago Ramn y Cajal)和義大利生理學家高爾基(Camillo Gorgi)關於人類大腦究竟是局部還是全局編碼和處理任務。 把樂團和指揮這個比喻放在心裡,我們更進一步認識大腦的工作方式:卡哈爾主張局部主義觀點,也就是由單一神經元來執行編碼,高爾基的觀點完全相反,認為大腦採用全局式處理工作。科技日新月異,過去幾十年中,神經影像學提供更精準的大腦觀察方式:愈來愈多研究者發現局部和全局觀點並非全然對立,大腦的工作方式,很可能是分區管理然後整體統合的。讀到這裡,交響樂團和指揮的比喻就派上用場啦!人類神奇的大腦就像樂團,團員各個精銳,指揮更是厲害,而且,

-

腦海裡的旋律

腦海裡的旋律音樂是良藥

暑假期間,我帶著兩個外甥在義大利旅行。前往度假目的地需要長途開車,路上,他們經常要求我播放音樂。指揮家伯恩斯坦為小朋友解說的《彼得與狼》、艾爾加的《威風凜凜進行曲》,或是莫札特奏鳴曲,都是常被點播的曲子。 「為什麼人愛聽音樂?」我問他們。大外甥學法國號,小外甥學小提琴,兩個人的答案大同小異:「好聽的音樂會讓人快樂!」的確,大腦神經科學界近年的研究證實音樂有治療作用,而且可以幫助我們集中注意力;心情低落時,音樂會帶來快樂、緩解憂傷;情緒緊繃時,音樂則可讓人放鬆,對我們的健康有好的影響。 要聽多久(多少)音樂才能得到正向效果? 英國聲音治療學院(British Acedemy of Sound Therapy,以下簡稱BAST) 的大規模研究很有意思,參與的科學家們提出一個「劑量」,以時間為單位,告訴大家到底得聽音樂聽多久,才能體驗到治療效果。 BAST 的研究人員以「音樂就是良藥,可以產生醫學效果」為命題,邀請7581名受試者參與計畫,發現有將近九成的受試者覺得音樂對他們的身體健康和心理安適非常重要,而且對日常生活有不可忽略的作用,例如,90.15% 的參與者利用音樂來放鬆心情;81.80% 的參與者則使用音樂來提升情緒,讓自己感到快樂;46.5% 的參與者用音樂來釋放負能量、緩解悲傷;32.53% 的參與者甚至把音樂當作工具,幫自己集中注意力。 音樂既然這麼有效,那麼,到底得聽多少量,或是持續聽多久,才能產生效果? 研究人員指出,效果最好的音樂,是那種節奏緩慢、旋律簡單、沒有歌詞的;至於聆聽時間,至少要13分鐘,只要聆聽音樂超過這個時間值,可以產生許多好處,包括減緩肌肉緊張、消除負面想法、帶來平靜,還有安穩而優質的睡眠。雖然節奏緩慢、旋律簡單、沒有歌詞的音樂效果最好,但帶歌詞的音樂也有好處:當聽眾對歌詞產生共鳴,可以因此緩解悲傷,穩定不知所措的情緒。 BAST 測試對象還提出反饋,表示聽13分鐘的音樂足以幫助他們理清思緒、集中注意力,甚至有超過90%的受試者表示,即便聆聽不到一刻鐘的音樂,也能幫助他們得到更高的工作效率,做決定時能更明確清晰。 現代生活分秒必爭,沒有13分鐘,怎麼辦? 別太擔心!BAST 的研究結果同時

-

腦海裡的旋律

腦海裡的旋律大腦的永字八法:書法與樂活的科學秘密

我和我的婆婆組了一個「東西女子文化交流俱樂部」:會員只有兩名,就她和我,婆婆負責教我義大利美食最道地的做法,從手擀麵、餃子、紅醬青醬,到各式甜點例如提拉米蘇;身為學生,這些古老食譜我悉數收下,每道料理都妥貼學會了。「妳可以教我寫書法!」西方學生向東方老師提出明確需求,「我看到報紙上說,古老的書法藝術可以對抗焦慮,為生活帶來幸福感,還能創造自我良好的感覺。」 原來是倫敦大學學院(University College London)的研究報告,科學家做了大規模調查,受試者都是喜歡書法或愛好類似藝文活動的人,樣本數超過5萬:有超過一半的受試者表示,他們把寫書法當作沉思工具,讓大腦進入專注卻又放鬆的狀態;參與研究的人有超過七成都說,從事書法創作能讓他們展現自信;約75%受試者認為,寫書法能在他們緊張時將情緒穩定下來,也幫助他們分散注意力,減低焦慮感。「我們的研究首次顯示大腦在參與創造性活動時可以調節情緒、穩定精神,對人類的認知功能有益。」領導這項計畫的高級研究員黛西.方寇特(Daisy Fancourt)博士如此表示。 我們的大腦的確很需要放鬆,而寫書法近似有意識的冥想,人類進入專注卻舒緩的狀態,的確對時時緊繃的現代人非常有益處,世界頂尖的科學團隊都提出證據證明:譬如,加州大學洛杉磯分校的研究顯示,隨著年紀增長,長期從事冥想活動者,比起那些不冥想的人,大腦狀態好很多。科學家特別比較銀髮族與年輕人大腦中的灰質體積大腦灰質涵蓋了負責記憶、情感、語言等區域發現冥想經驗超過20年的受試者,即便他們年齡已長,比起年輕的大腦,灰質體積有所減少,但程度不像非冥想者那麼顯著。 耶魯大學的科學家則發現,進入有意識的沉思狀態是大腦的最高休息法,能有效降低大腦的能量耗損。每個人肯定都有發呆、做白日夢的經驗,這些時刻,我們的大腦進入「預設模式」(default mode network),雖然腦袋沒有特別思考什麼,甚至根本不事生產,但大腦處在預設模式時其實非常耗能,有時甚至占去全腦消耗能量的六成;所以,有的科學家形容進入預設模式的大腦充滿「暗能量」,要對抗暗能量,有意識的沉思狀態或冥想,是最有效的節能手段。想想也有道理,透過寫書法放鬆大腦,的確比起發呆、做白日夢更加充滿正能量。

-

特別企畫(二) Feature

疫情起伏之間 各國劇場如何「開門」?(二)

本專題在策劃之初,台灣本土疫情突然爆發,劇場再度關門,彼時歐美正逐步解封,劇場也陸續開門營運,未料疫情一波未平一波又起,現在各國疫情又因Delta病毒再度升溫,劇場的重啟再添變數就讓我們邀請旅居各國的藝文╱劇場工作者,為讀者提供第一線的觀察,看看各地劇場如何面對這樣起伏變動、滾動調整

-

腦海裡的旋律

腦海裡的旋律人類的大腦為故事而生,因此我們代代相傳

「老師,妳真的很會說故事!」在大學教過的學生來家裡探望我,提到他們從前很愛上我的課。被誇獎好開心啊,卻也讓我想起,雖然喜歡歷史,但自己的國高中時代,不太享受上課,老師讀著課本,多半只關心考試成績,本該立體生動的歷史故事,被硬生生壓扁,塞入教科書枯燥無味的平面陳述裡。 人類天生懂得「腦補」。我們有視覺化的大腦,能在短短13毫秒內能處理圖像,約莫是每秒75幀的速度;正因如此,融入視覺效果的故事不管是肢體表演、影像或圖表都會創造強大的敘事效果,而且非常有吸引力,能讓觀者更加投入。試想,以下哪種講法讓你印象較深刻?「他很窮。」還是「他選了所有褲子中,唯一沒有破洞的那件,坐在老舊的沙發上。」不管透過文字還是視覺呈現,有場景、故事化的陳述,絕對能加速大腦的資訊處理,讓我們更有感觸。 故事使人產生同理心。認知神經科學家們做了很多相關實驗,例如,讓一群受試者看電影,好了解故事在我們的大腦黑盒子裡,究竟是如何運作的。在實驗中(看電影時),受試者戴上裝有測量儀器的頭盔,在過程中測量他們的心跳與呼吸,除此之外,受試者身上還貼了排汗追蹤器。準備就緒後,開始播放 007 電影。電影一邊播放,研究人員一邊密切觀察受試者的生理反應。他們發現,只要詹姆士.龐德(男主角)遇到危險,像是快從高樓墜下,或是跟壞人打架時,本來稍微分心的觀眾會全神貫注,甚至開始流汗,而且脈搏跳動速度加快。更有趣的是,入戲同時,受試者的大腦會釋放一種神經化學物質,叫做「催產素」。 在演化過程中,我們的大腦發展出說故事的能力,人類開始會說話,就懂得用想像力編織故事。古早時代,我們的老祖先會在一日勞動結束後聚在一起,把農耕、狩獵、採集、建造時接收的外在刺激,講成故事互相分享。不知你有沒有類似經驗:只要聽過某人的故事,即便不認識這個人,也會在不知不覺中產生聯繫?原因就是聽故事會讓我們的大腦分泌了「催產素」,把它想成愛與關心的荷爾蒙吧,這樣會比較好理解。 聽故事時大腦產生的催產素,是愛與關懷的信號:用前一陣子超紅的日劇《初戀》為例,只要男女主角不斷錯過,觀眾就備感揪心,因為我們和這些角色一樣,曾經經歷初戀的甜蜜與苦楚,進入故事的同時,大腦便開始釋放催產素,認同感愈高,所分泌的催產素也愈多;我們不只是觀賞純愛影