吳岳霖

《PAR表演藝術》特約編輯、劇評人、戲劇顧問與國立清華大學兼任講師,曾任表演藝術評論台執行編輯。希望自己的文字裡能夠有光,還有溫度。

-

藝號人物 People 台南人劇團藝術總監、劇場導演

藝號人物 People 台南人劇團藝術總監、劇場導演呂柏伸 創作與教學共振 見證不同階段的戲劇之路(上)

「如果我們對外徵求藝術總監,你覺得會有人來應徵嗎?」身為台南人劇團藝術總監的呂柏伸話鋒一轉,提出這個疑問。 真的,是個問句。 「沒有人做過這個事情吧?我一直很想,但怕大家覺得我在開玩笑。」呂柏伸說得頗嚴肅,也坦然地說:「我現在眼睛不好,不過演員們反而覺得我好像聽力變好了。」看似失之東隅,收之桑榆,也看似雲淡風輕,卻難掩在年紀增長之時,更代表他已在這個職位超過20年。 比劇團藝術總監更久的是,他在大專院校任職的時間,從兼任到專任於國立中山大學、國立臺灣大學。創作與教學,兩條生命軌跡彼此交疊,似乎構成「呂柏伸」,同時也見證他在不同階段的自己。

-

藝號人物 People 台南人劇團藝術總監、劇場導演

藝號人物 People 台南人劇團藝術總監、劇場導演呂柏伸 創作與教學共振 見證不同階段的戲劇之路(下)

「戲劇創作、或藝術創作這件事情,經驗傳承是很重要的。」呂柏伸或許在劇團與學院擔任不同角色,但兩者有明顯交會。但現在的他,似乎更強調的是「陪伴」,「看學生創作時,就是給意見,陪伴他們。」他也說這是自己面對學生的不同階段,「以前比較看不開,對他們的要求很嚴厲,但這幾年已不是這樣,有時候覺得不是你選擇劇場,而是劇場有沒有選擇你?」而呂柏伸認為,不是非得做劇場不可,很多學生未來有不同出路,「戲劇訓練不一定是人才培訓,而是在訓練他們像是如何跟人合作之類的這些事情。」(註1) 另一個角度則是在劇團裡頭提供新一代創作者接軌實務的空間。 比較久之前的案例,是在中山大學時期,讓黃建豪加入《K24》,成為他表演經驗快速累積的關鍵(註2);另外像是即將於台南人劇團版《服妖之鑑》中飾演許湘君的演員陳映亘,就是參與臺大戲劇學系2023學期製作《服妖之艦》後,被挖掘的新生代演員,呂柏伸說:「她今年剛畢業,讓她可以跟崔台鎬、楊迦恩等這些成熟演員一起工作,進步絕對是比在學校來得快很多。」還有與青年導演、編劇的合作,也間接改變了台南人劇團本身的創作軌跡。

-

聚光燈下 In the Spotlight 演員

聚光燈下 In the Spotlight 演員黃建豪 不是那麼「成功」,還是繼續「嚎哮」

大學就讀國立中山大學劇場藝術學系,研究所畢業於國立臺北藝術大學劇場藝術創作研究所表演組,然後在研究所階段與同學創立劇團,持續創作超過10年。近期成立公司,並參與不同劇場類型、劇團的演出。這是「嚎哮排演」團長黃建豪的劇場履歷。 很順暢,且理所當然。 這麼說的時候,略顯慵懶姿態的黃建豪放下手上正在吃蛋餅的筷子,搖搖手,「才沒有,我研究所唸了7年。」每次休學時都覺得自己應該不會唸完了,「我都在說服自己,那張紙根本不重要。人家會做的夢是那種『醒來覺得自己還在當兵』的夢,我做的是『醒來發現我沒有拿到畢業證書』的夢。」話鋒一轉,他感謝起徐亞湘老師。一直畢不了業,其實是卡在黃建豪過於脆弱的戲劇理論,沒辦法通過必修課程,直到徐亞湘老師開設的台灣戲劇相關研究專題,讓他意外發現親戚曾製作台語廣播劇,於是到國家圖書館翻找報章雜誌,做成報告。「其實不大像報告,更像精美的尋寶故事。」或許看到黃建豪的認真,徐亞湘老師讓他過了關。 履歷上的洋洋灑灑,似乎不那麼理所當然地成功與順利。

-

聚光燈下 In the Spotlight 編劇、導演

聚光燈下 In the Spotlight 編劇、導演葉志偉 無家者的探索與存在

今年的傳藝金曲獎典禮,頒發「最佳編劇獎」時,從頒獎人口中說出「葉志偉」這個名字。少有時刻穿著西裝、白襯衫的他走上台,先是感謝,但接下來的一句話是:「老實說,我從今天一入場,一直覺得自己走錯棚。」以布袋戲作品《豆花公劇場版拍斷手骨顛倒勇》拿下獎項的他,從事現代劇場工作超過20年,而獲獎作品是他第2部台語布袋戲劇本。 「最後我想要說,我是一個北港人,我從小在媽祖廟前、菜市場長大」這是葉志偉致詞的最後一段,接下來要說的,則是關於他的成長、關於台語,更關於這個做現代劇場、編導傳統戲曲、寫影視劇本的葉志偉,此時此刻身在何處。

-

藝次元曼波 HEART to HEART

藝次元曼波 HEART to HEART毫無保留地去完成這件事:我們在金枝演社的日子(上)

1993年,由「二哥」王榮裕創立的劇團金枝演社,汲取「胡撇仔戲」的養分,發展出風格化的表演美學、台灣在地的語言能量與文化內容;同時,更是極少數培養專職演員的現代劇團。團內的資深演員李允中自2000年入團、施冬麟隔(2001)年入團,再加上稍晚入團的曾鏵萱,至今都仍維持團員身分,甚至是人生迄今只加入過金枝演社。因此,我們將從他們開始接觸現代劇場的那個時間點開始,細數李允中、施冬麟與曾鏵萱3位資深團員在金枝演社的這些日子。

-

藝次元曼波 HEART to HEART

藝次元曼波 HEART to HEART毫無保留地去完成這件事:我們在金枝演社的日子(下)

Q:3位的母語都是台語嗎?在金枝學習台語、演出台語劇,對你們而言的意義又是什麼? 施:我們家以前會有3種語言,國語、四川話跟台語,但台語比例很低。在金枝發展到後來,我對台語的認同開始出現。 李:金枝一直很注重台灣本土發生的事情,所以我們的核心是都是從那些東西去發展的。因為在這個團,才發現原來台灣有這件事情,因為這齣戲要做功課,才開始對台灣這塊土地有愈來愈多認識。 現在二哥也開始鼓勵我做一些自己的創作,我就會很明確表達自己的創作一定是全台語的沒有為什麼,這就是我的堅持。 我們這年紀的小孩都一樣。家裡父母都講台語,但對我們都會說國語,因為他們認為台語就是沒水準,希望小孩不要因為語言被歧視。像我以前真的被我同學傷到過,但他其實是無意的。因為本來會講台語的人,講國語的捲舌音就會發不好,然後有次我就有個音沒有捲舌,同學就說我頭髮都自然捲,但講話卻不會捲,其實我是蠻受傷的,但我們是好朋友,那時候就笑一笑。 施:我自己後來到了近10年,開始意識到台語的意義。 以前在演戲的時候,我會把自己放在藝術本位,是為了藝術服務,但後來我發現戲劇不應該是純藝術,因為戲劇要發聲、要講話,怎麼去設定故事內容、背景,怎麼去設定角色,其實都是一種「政治」。 後來覺得自己開始想要去認真著墨台語,有兩個原因。 一、我覺得台語是個很「戲劇性」的語言,比我們現行的國語,有更多層次變化。 二、從國語裡面找不到的那種力量跟活力,我在台語裡面找到。後來會覺得,如果我把台語當成是個可以去深入的目標,我好像找到了一個「落點」以前是純藝術,是懸掛在空中的,可是學習台語、認識台語,透過台語去認識台灣的事情的時候,我就可以穩穩地踩下來。 曾:我阿公、阿婆是客家人,媽媽是台語,可是他們不會跟小朋友講台語。我現在仔細想想,其實我從小跟阿公、阿婆住一起,所以我小時候聽到的客語比較多。可是他們在我國小時都過世了,所

-

戲曲 切.格瓦拉留下的那隻「手」

義興閣《英雄製造》 重組自己的英雄

「所謂的英雄,或者是所謂的『被崇拜的人物』,好像不能是成功的。」義興閣掌中劇團主演王凱生這麼說:「不能成功,革命才會延續下去,他也才有可能會被視為一個有血有淚的英雄。」 這句話,恰恰回應了今(2025)年由國立傳統藝術中心主辦之「戲曲夢工場」的策展主題「乙巳革命」中的「革命」一詞。 於是,義興閣掌中劇團決定從古巴革命核心人物之一的切.格瓦拉(Ernesto "Che" Guevara)入手;但身為一個充滿叛逆靈魂與中二精神的「搖滾」布袋戲團,義興閣掌中劇團並不打算循著之前《GG冒險野郎》(改編自西班牙作家賽萬提斯的經典著作《唐吉訶德》)的成功轉譯經驗,僅把切.格瓦拉與他著名的回憶錄《摩托車日記》(Diarios de motocicleta)作為取材靈感,重點則放在切.格瓦拉「成為英雄」的「製造」過程,也就是劇名英雄製造。

-

戲曲 五年級歌仔戲天王天后齊聚

戲曲 五年級歌仔戲天王天后齊聚《愛。相隨?》 重現「愛」的多種可能

國立傳統藝術中心於去(2024)年推出「歌仔戲旗艦展演補助計畫」,鼓勵歌仔戲團隊製作精緻劇場作品,透過節目製作達成維護傳統經典、銜接當代創意、探索未來趨勢等目標,可以說是歷來最具規模的歌仔戲製作補助計畫。首部作品《愛。相隨?》由財團法人廖瓊枝歌仔戲文教基金會製作,將於今(2025)年七夕情人節正式首演。 《愛。相隨?》的旗艦規格不只體現在演出時長,分成3天、4個場次才完成整個故事,同時也集結了台灣不同劇團、不同地區的「五年級」歌仔戲天王、天后,如許亞芬、郭春美、陳昭香、張秀琴、莊金梅、石惠君等演員,出演不同場次的重要角色,寄託了創作團隊對於歌仔戲濃濃的愛,相隨在作品裡頭。

-

聚光燈下 In the Spotlight 演員

聚光燈下 In the Spotlight 演員鮑奕安 簡單地成為一名演員就好

許多人認識演員鮑奕安,應該是因為《新社員》。 這部由再拒劇團、前叛逆男子共同製作的音樂劇,在台灣尚無音樂劇熱潮、2.5次元戲劇也尚未流行的2014年,以「台灣首部BL搖滾音樂劇」為名掀起炫風。而鮑奕安在劇中飾演就讀高中二年級的主唱小安,文弱且天然呆的氣質,不只開啟劇中的戀愛效應,也觸動觀眾對青春、熱血的各種想像。 「(《新社員》)的確讓很多人認識我。」鮑奕安說:「不只是演員、或是劇組的里程碑,而是台灣劇場史上一個蠻重要的演出。」他強調,並不是說《新社員》多偉大,「而是打開了某扇門,讓更多人願意進到劇場,讓整個劇場的觀眾開始有些變化。因為這個演出,大家開始知道劇場很好玩喔!」 從大學就加入劇場演出的他,早就記不得演過多少戲了,穿梭於大小劇場、沉浸式演出、商業表演、影視作品等,20年左右的光景仿若用好多角色堆疊出鮑奕安現在的模樣。

-

聚光燈下 In the Spotlight 音樂劇作曲╱編曲家

聚光燈下 In the Spotlight 音樂劇作曲╱編曲家張清彥 打破已知,每件事情都是好玩的

「好有趣喔!」這大概是張清彥提及音樂、音樂劇時最常的反應。 他可以說是目前台灣音樂劇圈裡最活躍的作曲家之一。工作疊合興趣,但他未有倦怠,興奮地分享每齣音樂劇作曲的差異。他說起唱歌集音樂劇場《以為是BL結果是BFF》:「這個製作好年輕!提醒我,玩心真的好重要!」還不到30歲的他再次投射到自己的高中生活,那種悸動、那種煩惱在音樂與生命裡蠢蠢欲動。相較於這類快歌,去(2024)年底剛完成讀劇的《爬上頂樓看月亮》,是少數內斂且陰柔的作品,「哇!原來我也可以這樣!有些突破是開心的。」而協助嚎哮排演完成的《別叫我成功:藝術界歸來的兒子》,則是融入了張清彥喜愛的饒舌音樂,在3、4年的發展時間裡產生很多有機討論。 與其說張清彥供給了「音樂劇」裡很重要的「音樂」,他也在成長過程中,因為音樂劇與音樂反覆確認了自己的喜好,讓有趣的事情持續在身邊發生。

-

戲曲 讓「青世代」發光

戲曲 讓「青世代」發光一心戲劇團《雙身》 用性別議題書寫親情課題

國立傳統藝術中心於去(2024)年推出【出角歌仔青世代】新編製作補助計畫,規定送選作品的編劇或導演至少1人、主要演員2人的年齡須在40歲以下,藉此鼓勵青年藝術家投入歌仔戲創作。經歷將近一年的發展,以及傳藝中心規劃的創作陪伴,陸續於今(2025)年5月至6月間首演。其中,由一心戲劇團帶來的《雙身》可說是極具代表性的案例。 《雙身》不僅由一心戲劇團主力培養的青年演員柯進龍執導,讓林冠妃、翟珞安、陳韡慈等青年演員領銜主演,更大膽採用了尚在就讀研究所、甫20多歲的年輕創作者黃廣宇首部歌仔戲劇本。而這部探討性別議題的作品,更是一心戲劇團繼《斷袖》之後,再度切入相關主題,並嘗試進一步深掘,找尋下一個世代的觀眾。

-

戲劇 讓故事繼續漂流

戲劇 讓故事繼續漂流《乘上未知漂流去》 透過「沉浸」體驗時代下的困境

二律悖反協作體的《乘上未知漂流去》以演員姸青的外婆劉華英為故事取材出生於中國廣東的她,登上開往馬來西亞的船,前往南洋尋求工作機會;卻是踏向一場未知的騙局,像是被「販賣」,嫁給一位素未謀面的男人。看似屬於劉華英的個人經歷,其實牽涉到家族的構成,甚至是整個國家、時代、文化的塑造。 導演李勻說:「這個作品有很大量的手法跟表現方式會跟聲音的風景有關,我們會用很多『擬聲』去想像、去呈現那些場景。」而演員姸青將以獨角戲的方式,或許扮演、或是講述,配合聲音、影像與文字的沉浸設計,重新講述那段「未完的過去」。

-

焦點人物 印尼操偶師、甘美朗音樂家

焦點人物 印尼操偶師、甘美朗音樂家孫德裘 「跨文化」之下,追尋同源的偶戲本質

日前首演的《一個皇帝在南洋》,以「六度下西洋的三保太監鄭和,在南洋國度『滿者伯夷』尋找建文帝朱允炆與傳國玉璽的過程」為情節線,並且運用建文帝、鄭和、馬歡(船隊翻譯)3人的視角,反覆切換來進行講述;另外,還有印度史詩《摩訶婆羅多》中的俱盧族和般度族戰爭,以及印度教濕婆神的創世神話,這兩條故事線同時交織於作品之中。 除故事線的多線交錯與並行之外,《一個皇帝在南洋》不只是將主角與故事帶到了南洋,更讓台灣布袋戲與爪哇杖頭傀儡、皮影戲與畫卷戲彼此結合,同時將甘美朗音樂帶到現場,與布袋戲後場音樂共譜旋律,呈現出台灣與印尼共創的「跨文化展演」。 導演陳昶旭在創作過程中,就曾前往印尼進行田野調查,並親身感受文化、藝術等方面的差異;其中,劇本可以說是全劇發展最久的環節,嘗試將兩種形式、藝術文化運用故事的方式達到有效的連結。而來自印尼的孫德裘(K.R.A.Tejo Bagus Sunaryo, S.Sn.,M.A,後簡稱Bagus Sunaryo)可以說是《一個皇帝在南洋》重要的靈魂人物,啟動了故事與形式的想像。

-

聚光燈下 In the Spotlight 歌仔戲演員

聚光燈下 In the Spotlight 歌仔戲演員鄭紫雲 執著愛戲的她,嚮往著無可定義的自由

現為自由演員的鄭紫雲,在去(2024)年走上傳藝金曲獎的頒獎台,拿下「最佳青年演員獎」這個一生只能拿一次的獎項。 從那個時刻開始,她想:「我對每部作品出現了責任感跟使命感,我做的這個作品,年輕人無意間看到,會留下印象嗎?會不會像我當年那樣,看了一眼之後就愛上?」沒有任何家學淵源的她,認為這個責任感是想把自己對歌仔戲的愛,用不同方式傳遞給更多人。所以,她不只是演員,更在去年年底與朋友開創繫服工作室,想讓更多民眾體驗戲服穿搭,也拍攝短影音、錄製Podcast,用屬於他們的方法去吸引更多人接觸歌仔戲。 如此嚮往、也如此不窠臼於傳統的她,其實是因為人生裡的3齣戲,確定了在歌仔戲裡頭的自己。

-

戲劇 開發「盜火風格」的音樂劇

《One Two Punch 痛感一擊》 搖滾出女拳擊手的內在成長

近年原創音樂劇在台灣蔚為風潮,有別於過往常見的百老匯音樂劇來台巡演、或是IP授權演出,台灣團隊陸續開發出屬於在地語言、題材的音樂劇作品,而不同劇團也逐漸擁有自身的風格與特色。 首度挑戰音樂劇的盜火劇團,經歷了兩年左右的醞釀與發展,先是獲得廣藝基金會第5屆「表演藝術金創獎」銀獎的肯定,並於去(2024)年底發表「半場讀劇音樂會」,廣納各方意見後,才於今(2025)年5月底正式演出《One Two Punch 痛感一擊》(後簡稱《痛感一擊》)。不過,在頗受好評且獨具特色的「懸疑三部曲」之後,屬於盜火劇團的第一部音樂劇會有怎樣的面貌呢?

-

聚光燈下 In the Spotlight 演員

聚光燈下 In the Spotlight 演員廖原慶 表演,是他選擇做一輩子的事

廖原慶的身分是多樣的,就如我們熟悉「部分的他」是一位演員,得扮演不同角色。 他與梁皓嵐主持的Podcast節目「善嵐慶女」已邁入第6季,有不同領域的聽眾因聲音認識這名劇場演員。近期作品《上樑_下工後的修羅場》(後簡稱《上樑》),他同時是編劇與演員;不過,編導經驗其實來得更早,是娩娩工作室《米蒂亞:一則台灣新聞》,而這更源於他的另一個身分高中表演藝術老師,因為此作最初是他協助學生創作的。此時的廖原慶,又指了指掛在牆上、即將演出的《騷動之川》海報,笑說主視覺是由他設計的。 這些事情多半環繞著「劇場」,所以廖原慶說他從研究所開始,就把自己定義為「劇場工作者」,不打算被其中一種狀態綁住,只要「做這些事情的時候,可以看見一個比較舒服的自己」。 「我在我的自由裡面穩定的發展。」廖原慶這麼說。「自由」與「穩定」兩個看似矛盾的字眼,在他的劇場生活裡實踐。

-

戲曲 《鏢客》之後,睽違兩年推出武俠續集

戲曲 《鏢客》之後,睽違兩年推出武俠續集臺灣豫劇團《錦衣》 再寫「復仇」新篇章

臺灣豫劇團於2023年推出70周年團慶大戲《鏢客》,借用鏢局廣納與聚集各方人才的形象,既暗喻又明示了臺灣豫劇團這70年來的景況,以及劇團、豫劇本身的豪爽氣質;同時,也在慶祝創團70周年的歡快裡,開啟了編劇劉建幗建構的「武俠世界」。在《鏢客》劇末,採取了戲曲、乃至於現代劇場少見的「預告片」形式,提示了劇中人物駱成有即將開展的新情節,於是《鏢客》的故事結束,但這個武俠世界並未落幕。 只是,距離預告將近兩年後的2025年,臺灣豫劇團才終於推出了《錦衣》,作為這個系列的續集。

-

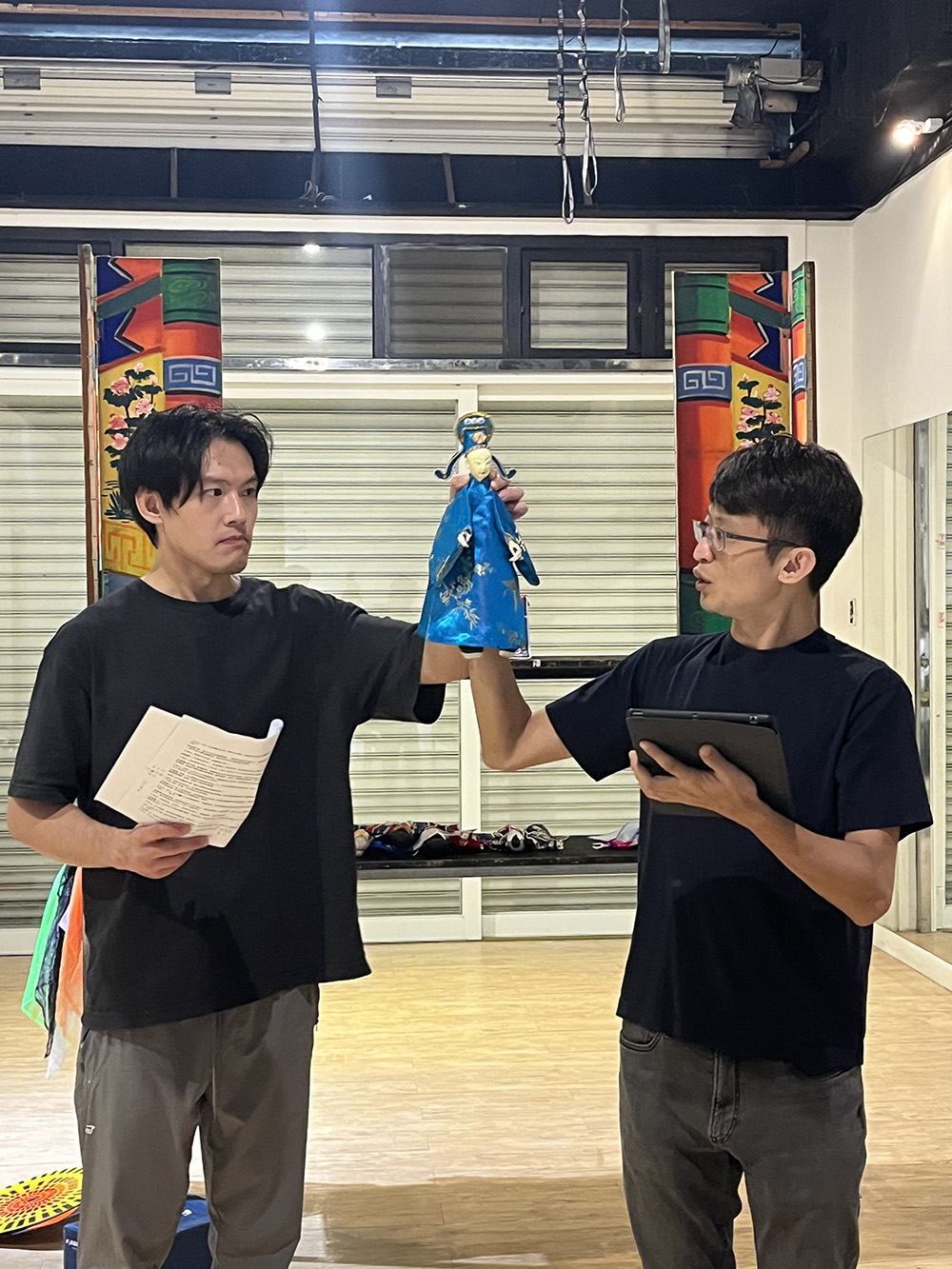

聚光燈下 In the Spotlight 布袋戲主演

聚光燈下 In the Spotlight 布袋戲主演吳聲杰 闖進不孤獨的布袋戲「武林」

布袋戲演師仰賴的是「操偶」與「口白」的技藝。操偶是讓戲偶能有動起來的生命,口白則賦予戲偶聲音,而劇中男男女女、老老少少的聲線也往往由同一位主演擔綱。不過,演師多數時候藏在戲台後頭。但隨著現代劇場的介入,演師的「現身」成為全新課題,也是多數布袋戲團陸續嘗試的創作方法。其中,臺北木偶劇團大概在2019年前後開始有此嘗試,藉此去找尋人與偶間的共鳴,以及兩者存在於舞台的平衡。 身為臺北木偶劇團主演之一的吳聲杰,不只是從戲台裡頭走向舞台前方,被喜愛看布袋戲孩子們稱為「猴子哥哥」;他更是在大學之後才接觸布袋戲,進而從一名二胡演奏者,闖進布袋戲這片「武林」,隨著無數位門派宗師、或民間高人,持續進化成現在的青年好手。

-

特別企畫 Feature

特別企畫 Feature從「奇情與怪誕的警世」到「內心與社會的探索」:犯罪紀實改編戲劇的內涵轉變

犯罪事件的紀實改編,一直是戲劇的重要取材。 若要追溯,無論東西戲劇都可見數千年以上的案例,只是較難辨認事件本身的真實性與來源、劇作家的取用管道與意圖等,因此無法準確梳理脈絡。其中,事件本身的杜撰、口傳過程的失準等都難以辨認「真實」與「虛構」的界線。直至報刊雜誌興起後,才有彼此參照的可能。以台灣為例,在大正15年(1926年)台南運河完工後,發生不少男女因感情問題投河自殺的事件,被記錄於《台南新報》和《台灣日日新報》中;後續在1930年代,便已有歌仔戲以此為題進行改編,以口白為主,穿時裝,再加上當時的流行歌曲,近似電視8點檔。當時一定要唱的曲子是〈運河悲情曲〉、〈運河哭〉,後來也成為歌仔戲中的流行曲調。二戰之後,亦有電影出現。這類創作陸續出現於歌仔戲「時事劇」,在1930年代內台商業劇場興盛時期同步興盛,時事新聞往往在發生當天就被演出。 取材社會事件,多半帶有噱頭成分,能與觀眾產生有效的共鳴,於是故事內容也重在「奇情」、「怪誕」,甚至多半帶有腥羶色成分。 1979年,台灣電視史出現了第一部警匪電視劇《天眼》,以單元劇方式呈現。雖無法完全確認其中改編自真實案例的比例,但在每集故事劇末作結時,都會安排評論人金培凱講出固定台詞「老天有眼,可以明察秋毫」,明顯有勸誡觀眾不可作惡的意圖。並在中期後,《天眼》會於各集播出後增設單元〈天眼追蹤〉,公布重大刑案的通緝犯照片與資料,呼籲民眾提供破案線索。因此,背後的企圖愈見明確,且連動真實與虛構間的呼應關係,而以「勸世」與「警世」為目的。 其他如《台灣靈異事件》、《藍色蜘蛛網》、《玫瑰瞳鈴眼》、《台灣奇案》等單元劇都在1990年代紅極一時,其中擔任單元劇主持人、或引言人的盛竹如、郭美珠等生產出不少金句,其功能多半延續了《天眼》中的金培凱角色,同時也略帶傳統「唸歌」的特色(後來的電影《血觀音》直接邀請楊秀卿表演唸歌,更突顯與借用其勸世功能)。

-

戲曲 不求為汪精衛翻案

戲曲 不求為汪精衛翻案「武」「舞」交織抒情美學 《精衛》重新理解爭議人物

革命者?政治家?國賊? 這是漢學研究者楊治宜在《汪精衛與中國的黑暗時代:詩歌.歷史.記憶》一書中的3個章節,其實也是歷史人物汪精衛的3個人生階段與定位。 由於歷史往往是「勝利者」、「當權者」的立場,而汪精衛在1940年在(當時的入侵者)日本的支持下成立政府,讓「漢奸」、「國賊」成為他在教科書中被一筆帶過的形象。但楊治宜重新梳理了歷史與事件,也包含汪精衛書寫的詩歌,用史學、詩學、記憶學3種方法論來解讀他的爭議性,甚至是回應該時代。這本書的出版,也讓國光劇團藝術總監王安祈在行過書店櫥窗時,意外見著,因而發展出《精衛》這部舞劇。 跨界舞劇,藉此表現人物的內心幽微 《精衛》的起點是「舞劇」。 去(2024)年3月國光劇團春季公演,書法家董陽孜看到武生李家德在《長坂坡、漢津口》與《挑滑車》裡的紮靠表演後,認為這樣的武功不能只被戲曲圈欣賞,向國光劇團提議「跨界」合作,特別提到現代舞,以及已在國際間享有名氣的翃舞製作;同時,介紹了李家德與編舞家賴翃中交流,並希望發展出舞劇作品。 樂見其成的王安祈,本想用《霸王別姬》作為文本,「讓李家德京劇的唱念做打,加上現代舞者這兩套語彙、兩套身體一起碰撞出火花。」不過她隨即打翻自己的念頭,認為用現成的劇本與表演,套入跨界元素,是對舞者的不敬。王安祈認為:「對於跨界,我都很謹慎,先打好幾個問號。我就在想,要跟現代舞跨界,這個人物、或是他的題材是非常內心的、非常幽微的,甚至這個主角自己都未必能回答得很精確。」這樣的內心狀態才能運用現代舞進行更為抽象的表述。 不過,當時的王安祈仍沒找到最合適的題材,直至同年7月看到楊治宜的新書,讓她靈光一閃,「汪精衛在亂世中的抉擇,自己都說不清,我覺得他是個內心複雜、幽微到極點的人物。」人物決定後,這本書成為《精衛》最主要的參考書,而王安祈也發現自己的先生其實收藏了很多汪精衛的書,「我覺得在冥冥中召喚出了這個人物。」 從書籍裡,從歷史裡,王安祈翻找出了汪精衛,只是如何改編、是否翻案又是下一道難題。